集體謬誤:社交媒體時代政治議題兩級傳播的社會后果*

■ 張 晗 羅小藝

距離保羅·拉扎斯菲爾德(Paul.Lazarsfeld)提出“兩級傳播”(Two-step Flow of Communication)理論已過去整整70年①,其關于“觀點常常從廣播和報紙流向意見領袖,再從意見領袖流向不活躍的大眾人群”的假設被選舉研究、藥品研究和其他許多領域的著名研究所證實②。然而,社會發展和新技術的推廣使用對兩級傳播理論提出了深刻的挑戰③,作為地方社會系統中可靠消息來源的意見領袖也愈加強調傳播的專業化和媒體策略化,特別是在互聯網時代,這種趨勢更加明顯④。

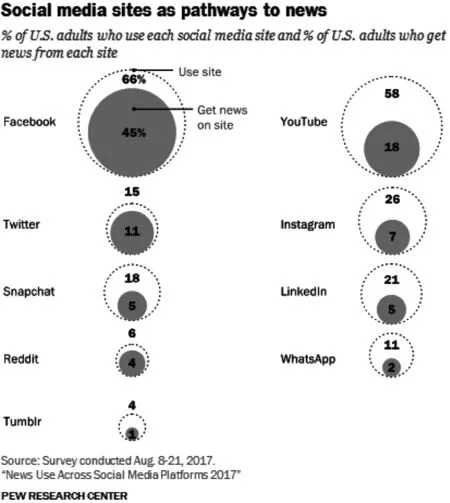

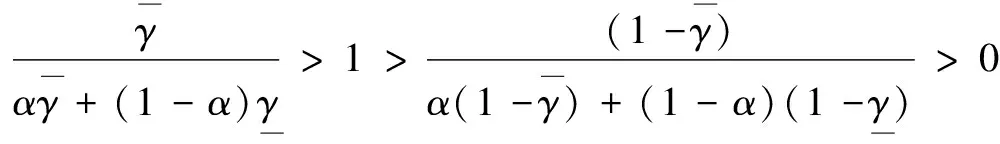

隨著新媒體的推廣和應用,社交媒體上的信息和觀點逐漸成為重要的社會認知來源。皮尤研究中心(Pew Research Center)2017年公布的研究顯示,在調查了4971位美國成年人后發現,約67%的美國成年人在一定程度上依賴社交媒體平臺獲取新聞,這個比例在2016年為62%;在50歲以上的美國人中,有55%在社交媒體網站上消費新聞,這個比例在2016年為45%;同時,50歲以下的人比他們的長輩更有可能從這些網站獲得新聞,其中78%的人表示在社交媒體平臺上消費新聞。

該研究還發現,美國成年人獲取新聞的社交媒體平臺包括Facebook、Twitter和Snapchat。Facebook是獲取新聞的主要平臺,45%的美國成年人自稱從該社交媒體網站獲得新聞;Alphabet公司旗下的YouTube位居第二,有18%的美國成年人從YouTube獲取新聞;大約11%的美國人在Twitter上獲取新聞,但由于美國總統特朗普是該平臺的活躍用戶,其影響也不容小覷⑤。另外根據博雷爾研究機構的分析數據,2016年民主、共和兩黨的總統競選經費支出達到創紀錄的114億美元,其中有10億美元被用于新媒體,特別是在社交媒體上對候選人進行形象推廣,這一數字較2008年呈現出5000%的增長。

圖1 作為獲取新聞渠道的美國社交媒體

早在2016年,一項針對40443名網民和全國1101名電話用戶,以及1017位微信公眾號運營者和806位微信企業號運營者的調查顯示,以微信為代表的社交媒體已成為我國第二大新聞渠道,滲透率超過電視與電腦之和⑥。根據當年中國信息通信研究院公布的《微信社會經濟影響力研究報告》顯示,微信月活躍用戶達8.89億。報告認為微信以社交關系鏈為核心,通過連接、協調、賦能的平臺力量,將新技術、新應用、新模式深度植入到工作生活及社會治理中,推動人與人、人與設備乃至人與社會的深度互聯。2018年兩會期間,微信的所有者騰訊公司宣布微信全球月活躍用戶數首次突破10億。

正如保羅.拉扎斯菲爾德的學術合作者、繼承人,伊萊休·卡茨(Elihu Katz)所說,我們正面對著一張無形的社交網絡,它提供著來自熟人傳播的各種信息、觀點和意見,特別是政治議題和公共事務。個體分散的信息傳遞最終形成的“集體行動”(collective behavior)必須受到大眾傳播規則的控制,因為媒體不僅凝聚國家共識,而且為政治、經濟、文化活動提供關鍵的價值導向⑦。

那么,社交媒體是否對形成社會共識亦有影響?如果答案是肯定的,社交媒體作為信息傳遞的重要中間環節會導致傳播效果發生改變么?兩級傳播中的信息流動是否還遵循從“廣播和印刷媒體流向意見領袖,再從意見領袖傳遞給那些不太活躍的人群”的路徑?社交媒體在中間扮演了什么角色?最終會導致怎樣的社會后果?

一、兩級傳播理論面臨的挑戰

1955年,卡茨和拉扎斯菲爾德發現,那些通過閱讀和談話傳播觀點的個人在傳播系統中發揮著諸如報紙、雜志等社會實體機構不可比擬的影響⑧。而今天面臨的問題在于,早期經驗研究繪制的簡明扼要的兩級傳播模型在如今十分復雜的傳播生態中是否仍然適用,我們需要研究在數字空間中傳遞的各種信息流的起點與終點、軌跡與互動,從而對兩級傳播理論重新進行審視。

特別是在美國,政治報道常常受到不同黨派的影響,但同時也受到來自中間意見者(non-partisanindividuals)的影響,他們對任何議題都無外顯的立場和傾向。Gentzkow和Shapiro于2006年和2010年分別撰文指出,由于受眾更傾向于將與自己觀點接近的報道視作質量上乘,報紙便不斷迎合著受眾的偏好。通過對《今日美國》的數據分析,研究證實大眾媒體在報道新聞時,經常采用與公眾意見接近的視角。這種被稱為“選擇性暴露”(selective exposure)的媒體報道在社會心理學特別是有關認知不協調的研究中被證實。而中間意見者由于沒有鮮明的預設立場和選擇性媒體接觸,更容易暴露在大眾媒體的選擇性信息傳播中。

大眾媒體在政治報道中有著很強的議題引導力,比如政府責任、選舉行為和公共政策等領域,而很重要的原因在于媒體存在鮮明的傾向性(media bias)。這種傾向性有利于媒體團結受眾和廣告商,并通過對事實的準確報道形成媒體公信力(reputation)。公信力的另一方面來自于對未來的準確預測,特別是選舉活動的報道,究竟哪一方的政策會獲勝能夠幫助受眾做出當下的行動決策。這一領域的現有研究主要從媒體傾向性的本源出發,研究其需求和供給,較多關注媒體傾向性對個體的影響。

兩級傳播理論自誕生以來一直爭議不斷,但由于開創了大眾傳播研究的有限效果時代而在傳播學史上占據著十分重要的地位⑨。自伊里調查之后,迪凱特研究、創新擴散研究不斷進行批評修正,兩級傳播逐漸發展為“N級傳播”論⑩。社交媒體的廣泛應用深刻改變著個體之間的信息交換方式。受眾,特別是年輕一代的受眾,更習慣在電腦上和手機上閱讀新聞,受眾同時接收著來自大眾媒體和社交媒體的聲音。社交媒體使得信息以由1(媒體內容)向N(個體)再向N(媒體內容加個體)最后向N(個體)的模型展開。這對兩級傳播理論及其社會后果提出了新的挑戰。

二、社交媒體傳播的納什均衡模型

博弈(Game Theory)是有聯系的博弈方之間的決策協同現象,其實質是各主體在一定規則框架下謀取自己利益的行動,本質是聯合創造博弈結果并分享成果的集體行動,其結果是從中各自取得相應結果或收益。在政治報道中,媒體的公信力主要是通過預測優勝的候選人及其政策來實現的。在這一博弈中,受眾反復接觸媒體信息從而確定選舉的哪一方終將獲勝。然而受眾不單單從大眾媒體獲取信息,還有更重要的消息來源,即社交媒體,社交媒體的消息來源不僅是媒體結構,而且包括發表政治信息的個人。

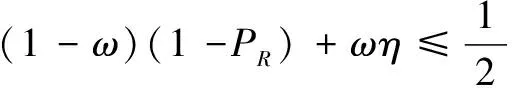

1.基本假設

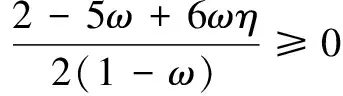

所有人都通過接收信息來采取行動,進行投票或選舉。假設不同政見者(partisans)出于擁護某一政策或促成某項議題的動機,在社交媒體上發表意見,出于群體壓力,他們會選擇性地發表與已有觀點或與媒體報道相近的內容,而中間意見者(non-partisans)在這一過程中接收信息,盡管中間意見者知曉他們的決策會影響選舉結果,但他們仍然不是活躍的信息收集和發布者。

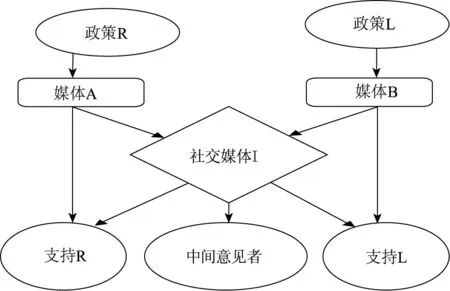

圖2 社交媒體政治傳播示意圖

2.時序分析

在實際的傳播環境中,政治議題的報道遵循以下的時序:

不同政見者選擇性披露信息并在社交媒體上發表,中間意見者接收來自機構媒體和社交媒體I關于議題的報道;

受眾采取行動,為自己支持的意見投票;

選舉或投票結果被披露。

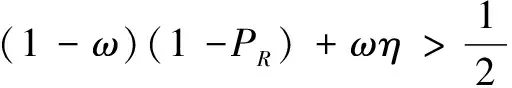

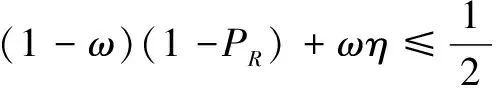

中間意見者的選擇主要來自于機構媒體和社交媒體的信息,在不同的可能性1-PR、1-PL和PL+PR-1下,選擇政策L、政策R或兩者都選。一般情況下,特別是政治議題中,中間意見者只能選擇一方政策,則有(1-ω)(1-PR)+ωη的受眾選擇政策L,(1-ω)(1-PL)+(1-η)ω的受眾選擇政策R,即:

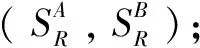

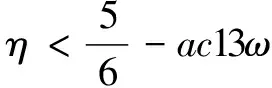

兩者(1,1)和(0,0)均達到納什均衡。

3.模型驗證

圖3 納什均衡

當納什均衡發生時,少部分支持政策L的受眾和報道政策L的媒體B獲勝,即次優的政策打敗了較優的政策,成為政治事務和媒體議題的集體選擇。這一模型揭示,媒體的報道通過影響中間意見者而造成一定的社會后果。這一結果修正了大眾媒體對政治議題的強大影響,證明其社會后果往往是通過中間意見者產生的,而非一般意義上的活躍的意見領袖。

這一模型還告訴我們,大眾媒體之間存在實際的相互影響關系,即在均衡(1,1)和(0,0)上,盡管不同媒體對議題的報道有截然不同的傾向,但最終會使社會后果呈現一種集體傾向(collective bias)。受眾通過媒體接收政治信息,大眾媒體預測政治走勢,為使自己的公信力最大化而不斷報道受眾偏好的信息,迎合受眾。

在(0,0)點下,大眾媒體A和B都只報道政策L,而較優政策R未受到媒體關注,最終社會福祉卻指向政策R,即點(1,1)。在點(1,1)下,剛開始大眾媒體給予了政策R相應的關注,受眾也注意到政策R的存在及其益處,但由于受到社交媒體的影響,一旦某個受眾或機構對于次優政策L發表意見、傳播觀點,當達到一定的臨界值時,媒體便開始加強對次優政策的報道,受眾據此選擇或投票導致的社會后果也許會是次優政策或導致集體謬誤(collective failure)。

三、對政治議題傳播的啟示

綜上所述,政治議題報道由于議題本身的重要性、媒體報道的傾向性、個體選擇的隱蔽性等特點,加之增加了社交媒體作為受眾的消息來源,其社會后果走向更加不確定,甚至會產生集體謬誤。在選擇了次優方案、投票給不負責任的官員,抑或是選舉產生了不喜愛的總統之后,我們終究要反思政治議題的兩級傳播模式及其在社交媒體時代的修正完善。

1.兩級傳播走向單級傳播

美國學者Kjerstin Thorson和Chris Wells在2012年已注意到在技術和社會的不斷變遷下,一些政治類突發事件的偶然暴露實際上遵循著單級的信息流動規律,即由大眾媒體直接流向受眾,甚至由社交媒體直接流向受眾。西方傳播理論界注意到,個體逐漸將自己的信息接收環境定制化、個性化,大量數據驅動的報道和新聞推送實質是單級傳播,社交媒體的內容生產和推送起到了信息過濾的作用。

2.信息流動走向精選把關

社交媒體時代信息流動的過程并不是自由無序的,有學者進一步提出了信息暴露的精選模型(curated flows)。每個個體的信息接收都是不同的,我們已經很難找到兩個在接收新聞和媒介經驗方面完全一樣的個體,從而形成獨一無二的個體信息網絡。在政治傳播領域,新聞信息的把關者曾是新聞編輯團隊,然而今天更多的工作是由競選團隊、利益集團、社交媒體、算法來完成。在個體信息網絡中,有五種關鍵的行動者(actors)進行信息篩選和過濾,即新聞記者、媒體機構、個體受眾、社會聯系和算法過濾。

3.數據研究走向網絡建構

當然,任何模型的建構都是為了提高我們對復雜事物的理解程度。在真實的傳播場域中,信息流動和個體選擇還存在著高度的復雜性和不確定性。大數據技術的出現使得曾經對個體網絡行為的研究發展出新的領域,研究者可以從動態的信息網絡中提取個體的特征及個體之間的互動行為。拉扎斯菲爾德當年是通過讓被調查者列出與誰進行過交談并說了什么的方法,一步步發現影響信息和觀點傳遞的重要中介因素——個體,但在社交媒體形態下的研究難以如此開展。一個合理的轉向是綜合使用個體調查和系統分析的方法,發現傳播網絡內部的行為特征和系統建構過程。

注釋:

① Lazarsfeld,P.F.,Berelson,B.& Gaudet,H.ThePeople'sChoice.New York:Columbia University Press.1948.p.151.

② Troldahl,V.C.AFieldTestofAModified“Two-stepFlowofCommunication”Model.Public Opinion Quarterly,vol.30.no.4,1966.pp.609-623.

③ Bennett,W.L.,& Manheim,J.B.TheOne-stepFlowofCommunication.The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science,vol.608,no.1,2006.pp.213-232.

④ Turcotte,J.,York,C.,Irving,J.,Scholl,R.M.& Pingree,R.J.NewsRecommendationsFromSocialMediaOpinionLeaders:EffectsonMediaTrustandInformationSeeking.Journal of Computer-Mediated Communication,vol.20,no.5,2015.pp.520-535.

⑤ Pew Research.NewsUseAcrossSocialMediaPlatforms2017.Available at,http://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017,2017.

⑥ 《2016微信數據化報告》,企鵝智酷,http://tech.qq.com/a/20160321/030364.htm,2016。

⑦ Elihu Katz.BacktotheStreet:WhenMediaandOpinionLeaveHome.Mass Communication and Society,vol.17,no.4,2014.pp.454-463.

⑧ Katz,E.,& Lazarsfeld,P.F.Personalinfluence:thePartPlayedbyPeopleintheFlowofMassCommunications.Transaction Publishers.1955.pp.381-393.

⑨ 陳雪奇:《兩級傳播理論支點解析》,《廈門大學學報(哲學社會科學版)》,2013年第5期。

⑩ 崔波濤:《從兩級到多級:兩級傳播論發展綜述》,《新聞傳播》,2014年第5期。