花鳥友于—當代青年水墨畫家提名展·“70后”花鳥篇研討會摘要

于洋(主持人,中央美術學院中國畫學研究部主任):這個展覽的主題是“花鳥友于”,“友于”二字出自《尚書》:“孝乎惟孝,友于兄弟,施于有政。”后來就以“友于”指代兄弟,所以“花鳥友于”這個詞就有了它很有意味的含義,一是花鳥自然本質的親密關系,自然界里面這種天地人的關系。第二就是花鳥畫家對于天地萬物一種親密近距離的觀察,這些都構成了這個展覽很有意味的一個學術主題。我簡單做一個開場白,想說的其實都在這次展覽的小序里,下面我們請各位嘉賓發言。

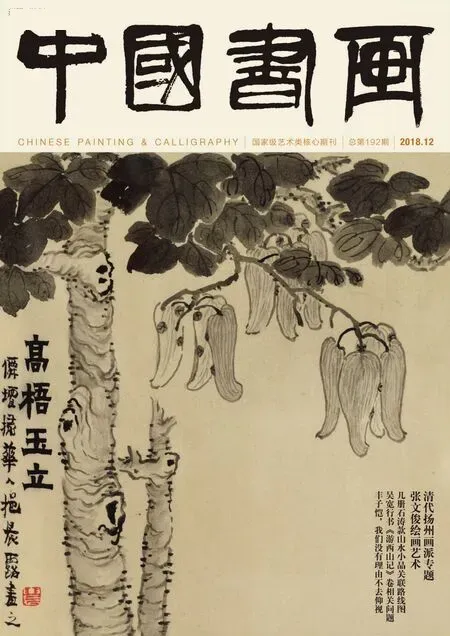

馮令剛(中國美術家協會理論研究處處長):《中國書畫》2003年1月1日正式出刊,我是2002年年底就加入雜志社的創刊籌備工作,所以對這個雜志有著深厚的感情。15年過去了,他們選的這個群體依然還是沿著過去《中國書畫》的學術視角,事實上還是在關注傳統,關注實力,關注創新。另外,在傳統方面,今天在座幾位藝術家,有的在傳統方面有創新,有的步子邁得大一些,有的步子沿著傳統的深度走得更深了一些,稍微在花鳥畫里面加入了一點觀念,但是整體看來事實上 還是傳統。這個月的11日至12日,中國美術家協會在山東濟南舉辦了“首屆全國美術高峰論壇”,這次論壇最大的成果就是很多專家都提出了中國藝術的評價體系問題。前段時間《中國藝術報》一個記者報道得非常專業、準確,就是中國要重新打造自己的藝 術評價體系的工具箱,但是這個工具箱是一些學術詞匯的復興和重拾還是打造問題,這個值得商榷。恐怕是重新拾起來,而不是重新打造,因為中國畫尤其花鳥畫,它的評價體系不同于人物畫,花鳥畫應該說是從傳統走下來依舊能夠堅守傳統的最有代表性的畫種,并且花鳥畫所有的評價體系和中國繪畫傳統評價體系最為一致。

李云雷 唐人詩意 69cm×69cm 紙本設色 2018年

陰澍雨 秋老亦著花 57cm×48cm 紙本墨筆 2017年

錢永根 一花一世界 48cm×44cm 紙本墨筆 2017年

所以,今天看到各位畫家的花鳥畫作品,因為我也是70年代的人,看到這些作品很難用現代最流行的學術評價體系去評價它,因為都是傳統的。事實上,除了花鳥畫的復興之外,花鳥畫的評價體系也應該重新再去確立,現在應該也是一個亟待解決的問題。從這次論壇回來之后,翻一翻上一代學者的評價體系,也完全沒有西方那些語言,中國畫的評價體系是獨立的,跟它傳統的血 脈是相關聯的。我記得特別清楚,在《中國書畫》2003年創刊后的第五期,我和單位的同事采訪過著名的學者周汝昌先生,那次訪談大概有一萬多字,他提出最核心的一個理論就是中國整個藝術的核心價值評價體系只有三個字,實際上是“精氣神”。我覺得他總結得非常到位。包括看一些老一代學者的畫評,無論是對山水畫還是花鳥畫,首先是從“精氣神”這三個字解讀的。當然人物畫在這方面特立獨行一些,因為人物畫受西方外來的畫影響更大一些,它建構于一些西方的評價體系也是合理的。

方政和 風休住 69cm×33.5cm 紙本設色 2018年

周午生 紅掌清波 136cm×68cm 紙本設色 2018年

李雪松 非洲記行之帝王花 290cm×180cm 紙本設色 2018年

張濤(中央美術學院學報《美術研究》編輯):圍繞今天的展覽,我想提出三個關鍵詞,即傳統性、學院派、技術流。我們將審視的眼光先投向近代,會發現一個很有意思的現象,即在1949年之前,傳統中國畫較為繁盛的題材大多為花鳥畫,所謂“金臉銀花卉,要討飯畫山水”,新興藝術市場的審美品位與視覺需求反向影響著畫家的題材選擇與風格表現。而到了新中國之后,尤其于傳統中國畫改造領域,山水畫卻成為一時主流。譬如前段時間在中央美院美術館舉辦了一個展覽,展名叫“再造山河”,是有關20世紀五六十年代“新國畫運動”的展覽。從展名所隱含的意義指向即可看出,山水畫題材的表現特性及意義延展性,促使它本身成為滿足新時代社會功能與意識形態需求的重要視覺載體,借此契機成為傳統中國畫改造的重點領域且成就斐然。與此同時,傳統花鳥畫反而由于其題材屬性的特質,在未必如山水畫那樣受太多關注的同時,卻又保持了與傳統較為完整的銜接性與傳承性。誠如今天的展覽中各位中青年畫家所呈現的畫作,雖然間有觀念性作品出現,但是大部分以繪畫技法表現風格論,大體均可歸于傳統一脈。足可見這種傳承性與延續性的歷史張力所在。

1921年陳師曾寫就《文人畫的價值》,為中國傳統文人畫,其實也是為傳統中國畫,做出了一次系統性的總結與辯護,當然這有著特定時代氛圍與特定民族情緒背景。陳師曾將文人畫定義為人品、學問、才情,最后一項是技術,到1922年文言文版的《文人畫之價值》一文發表時,他又將“技術”改成了“思想”。到了當代,我想最接近當年陳師曾所定義的“文人畫”概念,應該即是“學院派”。今天在座的中青年畫家大多是學院派的代表,既丹青揮毫,又教書育人,既傳燈示范,又桃李不言。因此我覺得如果放在現代的維度去觀照傳統藝術,人品、學問、才情、技術、思想其實是可以并置并行的。今天展覽所懸佳作所體現的發展趨勢,其實也是我們中青年一代所要共同努力的方向。

展覽中所呈現的這些花鳥畫作品,同時潛含有兩個隱性的趨勢:一是從民國或者是清末民初,或是往上追溯,所謂延續傳統風格思想這種大趨勢,延至現代逐漸變成了一種小趨向,即更加關注畫家生命個體的自我表達;另外是從一種公共場域的公共話語性描繪,比如說像海派花鳥畫,或者類似如齊白石那樣偏于市場策略性的選擇,轉變成一種更加私 密的表達。它的精神維度里面,其實既蘊含著一種傳統的細膩延續,又有我們當代人此時此地的個性化陳述與個人化思考。

以上是由今天觀展所引發的一些個人不太成熟的思考與觀感,還請各位多多指正交流,謝謝!

于帆(中央美術學院人文學院教師):我今天想跟大家分享,也算是交流,跟我們這個展覽相關的兩個關鍵詞。我們這個展覽叫“花鳥友于—當代青年水墨畫家提名展·‘70后’花鳥篇”,其實有兩個關鍵詞在這里面比較重要,一個是“70后”,一個是“花鳥”。特別是“70后”最近我們提得比較多。我們經常會有一些比較,會和“50后”“60后”做對比,同時也和“80后”“90后”做對比,在這個比較當中你會發現反倒凸顯了“70后”獨特的價值。因為我們在提“50后”“60后”的時候經常會跟經典、傳統這些概念掛鉤,提“80后”“90后”就會說他們是新銳,或者是前衛、先鋒,提“70后”時候我們提什么呢?我們做代際分析的時候“70后”是很特殊的一個群體。“50后”有這么一個成長的背景,首先他們在接受美術教育,進行美術學習,包括他們在成長過程當中,好多傳統大師還在世,他們真的可以在和這些大師的直接交流當中進行學習。“60后”也是一樣,他們學習的期間正好是在70年代末至80年代初,成熟期在八九十年代期間。這個期間其實正好是中國文化界和藝術界在所謂傳統和現代這樣的議題上交鋒非常激烈的過程。這帶來一個客觀的影響就是,“50后”“60后”這一輩的這些藝術家,他們在價值的選擇上是有猶豫的地方,他們在進行一種交鋒。他們剛剛跟這種新的不同此前的“西方”文化相遇,相遇之后要進行選擇,選擇是個猶豫的過程。而“80后”“90后”,他們面對藝術整體的環境更復雜一些,比如商業的介入,對于西方的一些藝術價值理念的認同,包括所謂的當代藝術表面上繁榮,其實都會影響他們對自身創作的一些選擇。

崔強 燃梅之計系列之五 34cm×137.5cm 紙本設色 2016年

葉芃 粉膩青柔 紙本設色 34cm×70cm 紙本設色 2015年

接下來我要說“70后”,“70后”有一個很重要的特點,或者說有一個我們要去正視的現實:如果大家進入到高校或者是各個科研機構的時候,今天真正在教學和科研最前線的,真正在進行教育和傳承的中堅的力量恰恰是 “70后”藝術家和教育者。我們經常聽說過這樣一些論調,說“70后”在藝術的大環境當中缺乏話語權,其實我覺得沒有缺乏話語權這一說,反而指向未來的話語權掌握在“70后”手中。所以,我覺得“70后”在生長、成長過程中,反倒對所謂西方新的觀念和中國的傳統觀念沒有任何壓力,他們在接受所有這些概念的時候其實是能夠用一種特別平和,特別天然的方式把它們融合在一起。

所以,在進行這種代際比較的時候,“70后”的作品會呈現出來一些很獨特的東西。它跟“80后”“90后”和再往前追“50后”“60后”這些藝術家,所呈現出來的藝術樣式、藝術面貌完全不一樣。這是我所說的第一點,關于代際討論的部分。“70后”作為一個關鍵詞,對我們理解這些作品的影響。

另外一個關鍵詞就是所謂的“花鳥畫”。今年早些時候我其實在何香凝美術館的一次論壇中提過這個問題,花鳥畫和中國的繪畫史寫作的關系問題。剛才于洋老師、張濤老師都提過這個問題。花鳥畫作為最本體的中國畫學科,無論在中國古代美術史寫作,還是中國近現代美術史寫作當中,它居然都沒有得到一個特別充分的展示。或者說并沒有得到特別深入的一個研究和定位,我覺得這是畫史寫作當中特別大的一個缺失。

我說一個特別宏觀的判斷,比如說我們在講中國古代繪畫史的時候,大家會發現中國古代繪畫史當中有非常明顯的一條畫史主線,那就是以山水畫作為線索的畫史主線。我們不管是學院的學習,還是學者的一些研究,你會發現大家在討論古代中國畫風格演變的時候,其實它的一個基本指涉就是山水畫。到了近現代,剛才于洋老師也提到了,它受到西方的影響,再包括中國整體的時事政治的變化,其實大家會發現人物畫作為一個畫種,作為一個畫科,它得到了很大幅度的提升。在這個過程當中,其實大家對花鳥畫,特別是做繪畫史研究的這些學者們,他們對花鳥畫畫史定位有非常大的缺失。簡單來說,我們說中國古代山水畫這條主線,它其實跟 所謂中國的業余文人畫家這樣一個寫作有關系,也就是把握著中國古代繪畫史寫作所謂話語權的這些人,他們是一些業余的山水畫家,他們把他們最熟悉也最擅長的山水畫作為一條主線來寫作繪畫史,人物畫和花鳥畫在他們的價值判斷當中可能要放在山水畫之后。

到了近現代,剛才我說了,一方面是時事政治客觀的推動,另外是對西方寫實這種藝術價值判斷的吸收和引進,它其實會很自然而然把這樣一個所謂人物畫的畫科推到畫史非常重要的一個位置上來。大家發現在這兩個夾縫當中花鳥畫生存環境很不好。例如在20世紀50年代末至60年代初有一次花鳥畫階級性討論,很多著名的畫家還有理論家參與了討論,大家得出一個什么結論呢?其實大家沒有得出結論,大家得出一個結論是花鳥畫的階級性很模糊、很曖昧,你怎么來界定它,把它往勞動人民的方向引也說得通,把它往貴族、文人或者說所謂的這種傳統權貴的方向引導,好像也說得通,最后就變得很尷尬。在這樣一個特別尷尬的情況下,到了1974年的全國美展,就出現一個特別令人驚奇的現象,在那屆的全國美展當中只有一件花鳥畫的作品入圍了。

其實我要說的一個問題就是,在整個的畫史判斷和寫作,包括梳理的過程當中,花鳥畫一直處于比較弱勢,甚至被邊緣化的地位。其實這也是我們今天《中國書畫》做這個展覽,包括剛才馮老師提到說對青年畫家、對花鳥畫進行國家層面的政策扶植的必要性。我們今天特別愿意講所謂的當代性,我們不管在西方繪畫體系當中,還是在中國的繪畫體系當中,特別愿意講當代性,當代性到底是什么東西?我覺得當代性的體現可以是非常多的面貌的。剛才馮老師、于洋老師、張濤老師都提過一些概念,這些概念對我們今天所謂花鳥畫建構都有意義,比如說像個體性、傳統性、主體性等概念。而我要補充一點的是,在一個全球化的大背景下,我覺得中國畫或者中國花鳥畫本身所具有的中國性就是當代性的一部分,所以我們與其說要去刻意追求所謂的當代性,不如把我們內在的中國性的特質充分發揮出來,我覺得這樣反倒可能會使我們中國畫或者說花鳥畫獲得跟當下文化對話,跟當下時代狀態對話的一個根據。

齊白石講妙在似與不似之間,似與不似其實它是一個特別有意味的概念,我們花鳥畫如果跟西方相比較而言,其實花鳥畫要比西方早得多。西方沒有什么花鳥畫的概念,西方有靜物畫,包括他們到現代主義的時候,印象派有所謂的一些景物靜物的描寫。我們會發現其實在西方架構當中不管它是古典主義那種寫實的訴求,還是現代主義印象派對于光影色彩的訴求,其實都是在追求一種外在的,符合他們理性和邏輯判斷的一些價值觀念。但對于我們中國畫,中國花鳥畫而言,我們有一個詞叫“意在象外”,即不管畫哪些外在的對象,我們最關心的還是自己內心。所以剛才馮老師提到一個關鍵詞“精氣神”。“精氣神”很重要,它其實用了一種特別直觀的方式把個體訴求描述出來了,一方面是對花鳥畫的創作有一個指向意義,另一方面對像我們這些畫史理論的研究者們,也是一個督促。我們有必要去思考,我們有沒有能力去給出一個新的關于中國畫或者關于中國花鳥畫的評判系統。

方政和(北京畫院專職畫家):今天我們這個展覽其實也是在《中國書畫》這本雜志精神下細化的一個展覽。其實剛才各位老師也講了,花鳥畫的界定比較模糊,我認為這樣還好,可以有無限的可能性。人的一生跟花鳥畫的進化來比,我們的穩定性更強,幾千年幾萬年才有一個變化。特別到了今天這種多元的沖擊,為誰而畫,為什么目的而畫?也是我們平時思考或困惑的一些問題。我們也想把這個事情做得更好,但現在干擾太多,就更考驗作者的定性。如何把畫畫好,它其實是要用一輩子去解決的,不是一天兩天。我認為畫得好的畫家基本上作品都有自己的“精氣神”。按馮唐所講,“精氣神”就是給作品埋一條金線,就像我們100元人民幣里面得埋一條金線,沒有這個金線可能它是一個假幣。這條金線,或者先成一條絲線也可以,就是你個人精神品格的建立。我想花鳥畫、山水畫,包括人物畫,我們分科也沒有那么科學,你畫個馬,畫個烏龜也叫花鳥畫,還是《宣和畫譜》里面分得比較清,十大門類。所有東西不是人物跟山水,全往花鳥里面堆,這是我們的負擔但也是我們的營養,所以對于花鳥畫來說,廣闊天地大有作為。

林藍 青夏系列之一 35.5cm×29cm 紙本設色 2018年

我經常納悶我們現在老談高峰和高原,我感覺高原高峰不是一個畫家在畫畫時要考慮的問題。如果考慮這么多你成績肯定不好,你天天想跑9秒多,肯定 跑不了,有些東西就是不能去想,還是想著自己金線的問題,能不能把這條金線給練出來。高原就會有高原反應,你上了高峰會缺氧很厲害,絕對要在上面大口喘氣的,并不是上面就好。我認為中國人講究的是慢,今天很多事情出現問題其實就是因為快,所以像《中國書畫》雜志它就是一個慢的雜志,比的是慢。每一期,每一年,15年一貫地弘揚傳統中國文化,我認為這就做到小中見大。我聽德民兄說現在什么價格都漲,只有《中國書畫》雜志定價不漲,我認為這是一份雜志的良心,這也是你們的一條金線,對讀者來說是很重要的。

我個人是比較喜歡新工筆這一塊,作為一個當代人,不能活在過去,你只能活在當下,后來人看我們這代人畫畫,你要是沒有做到這一點可能后人還嫌你沒出息,你得有這個時代人的觀點。就像于帆兄講“70后”有“70后”自己的角度,可能不是那么清晰,但是越往后可能有一批人會特別清晰。有時候我自己開玩笑說我畫的是老工筆,因為我的作品不像張見他們那么新,但細細看一下,張見他們也是畫中國最傳統的東西。張見說他是最恪守中國傳統技法的,就是勾線、渲染,沒有任何其他技法,連洗刷刷都沒有,其實在技法上一直遵循中國工筆畫的傳統,就是唐宋的傳統。

我想我做不成新工筆,但是那是我的一個方向。在我的作品里,我依然是用過往現有的一些經典圖像,融入我自己的一些想法。我想既然有新工筆、老工筆,可能也有新水墨、老水墨。我認為有一些老是有價值的,有一些老是很脆弱的、沒有價值的,如果變成非物質保護傳承,基本上這個東西就活不了了。像熊貓就不是真正的老,我認為人干預太多了,物種都是生而平等的。所以我想說我們花鳥畫這個展廳里,早上完整看一下,我們其實還是比較守規矩的,還是比較聽聽古人話的。通過這樣的一個展覽,其實也傳達出《中國書畫》的辦刊宗旨,也是雜志的另外一面的體現。

許敦平(廣州美術學院中國畫學院副院長):剛才各位都講得很好,我就說一下花鳥畫的當代性問題,我認為可能理論家、美術批評家對中國畫當代性的問題會想得更多,但我覺得作為畫家個體,就我本人來說幾乎不去考慮這個問題,因為我們生活在當代,所作所為哪怕是研讀傳統也好,很天然具有一個所謂的當代性,只不過是我們現在的主題中有時候很難去考察。我們去看宋元明清任何一個時代的畫,哪怕是同一個畫種、同一種畫法,都可以很明確分出那個時代的特征。所以我認為對花鳥畫創作個體來說,當代性應該不是一種負擔,也不需要去考慮,這個問題沒有新和舊之分,只有優和劣的差別。

我覺得花鳥畫特別是寫意花鳥畫幾乎是所有學畫畫的人入門畫種,或者是接觸得比較早的一個畫種。雖然接觸得早,但實際上往往成熟是最晚的。這在教學中就特別明顯,學生選擇人物畫,他到研究生畫人物畫還是像模像樣,但畫花鳥畫總覺得缺少一種精神。這個精神一時半會也講不清,剛才政和兄講的金線,每個人創作必須自己醞釀一條金線。花鳥畫的繪畫語言約定比較多,只要不遵守,有時候會覺得味道怪怪的。我發現很多特別是現在一些已經算是很出名的畫家的作品,已經沒有古代繪畫那種詩意了,更像插圖。花鳥畫的精神何在,值得深入思考。

令剛兄講的“精氣神”確實很重要。實際上,討論筆墨、造型、線條意義不大,經過科班訓練的畫家,這些應該不成問題,不需要拿出來討論。有時候我們老是要拿筆墨來討論,是因為我們欠缺筆墨,但是到一定層面,花鳥畫最終還是解決個體本我的問題。怎樣使作品具有“精氣神”,怎么把這個真氣燃起來,才是應該思考的問題。

趙少儼 唐人詩意圖80cm×31cm 紙本墨筆 2018年

甘永川 紅芳馨香之六65cm×32cm 紙本設色 2017年

方向樂 問石之五96cm×44cm 紙本設色 2018年

中國花鳥畫可能很難參與時政,但是它有一個很好的作用,它可以營造寓言環境,通過一花一葉、莊周夢蝶這種寓言式的闡發,給畫家提供很好的精神闡發的媒介。所以,想明白這幾點以后,很多包袱就可以拋掉了,怎么來做這個事情?就是一個自我化的事情。我現在覺得畫畫是個好玩的事情,你可以在畫面中通過各種手段不停地闡釋自己對當下生活的思考,以及表達自我狀態的時候。

還是回到什么是中國畫的問題。一個人的生活、個性的體現,其實就是“精氣神”的體現,而如果個人的“精氣神”跟文化的“精氣神”相互結合,那么它的文化廣度會更廣。拋開其他問題,所有現當代的形式和“精氣神”相結合的時候,花鳥畫會更自由,也會更有自我語言。“精氣神”是對傳統精神的闡發,花鳥畫不會局限于對傳統或者是繪畫形式的延續,這是我自己創作的感受,謝謝大家。

陰澍雨(《美術觀察》欄目主持):我開始還在思考這個展覽用什么主題最合適?現在來看,“花鳥友于”這個主題,非常有特點,很貼切。首先,從花鳥的自然情態與人的關系,把花鳥畫主題突出出來;其次,“70后”這個主題,把“70后”花鳥畫藝術家們聚到一起,相互之間的創作形成了一個比較有益的參照和推動,我覺得特別恰當。

這個展覽關鍵詞是“70后”,我覺得不管是偏于傳統繪畫風格,還是有當代風格的探索和嘗試,“70后”的繪畫風格都已經相對比較穩定。藝術家也是兩種類型,一種是他要經過反復探索和嘗試形成自己的藝術道路,但是相對來說我們在座大部分都是另一種類型,偏于傳統繪畫風格,開始就比較穩定地選擇了藝術道路,只是在這條藝術道路上不斷修正,不斷調整,解決具體問題,我也是這樣。當然說得絕對一點就是一條道跑到黑,不管別人怎么說不太會變。討論當代的話題,我們畫傳統花鳥最重要的精力不放在討論當代性,我們要以畫面來回應,這些問題已經在藝術道路選擇當中思考過了。我們很難找出沒有思考的問題來。比如說堅持傳統繪畫風格,如何與當代生活聯結,圖形圖式、資源角度的不斷變換,怎么能體現傳統中國畫的文脈延續等等,這些話題“70后”的畫家肯定都思考過了。

所以說,作為“70后”這個團體它現在相對比較穩定,而且慢慢走向成熟。“70后”在不同的領域,創作、教學上,都承擔比較重要的工作,話語權基本在“70后”也體現出來了。我覺得這一代的畫家,從中國畫角度來說,很重要的特點就是基本功相對扎實,都經歷了學院教育,當時院校對基本功的重視程度比現在要好一些。后來隨著新的視覺藝術資源、思想思潮的涌入,雖然受到了一些影響,但對藝術的理解更多的是執著與堅守。

周午生(天津美術學院中國畫學院副院長、花鳥畫系主任):我是畫畫的,對自己要求相對純粹一些,考慮相對簡單一點。剛才有老師也說了,畫畫強調基本功,在教學上我特別強調學生要有基本功,對學生以后的發展是有好處的。剛才很多老師們談到,花鳥畫比較廣泛,可能畫個桌子,畫個玻璃杯也能歸到花鳥畫這個范疇里,這是需要后人自己選的。

關于當代性、現代性這個界定,我簡單地認為可能就是它到底是偏傳統或是不偏傳統,但是這個不確切,我感覺好像這么分一下,更能讓人了解。你偏還是不偏,這個根還是在傳統上,如果沒有這個傳統了,難道還叫中國畫嗎?我總思考什么是中國畫,舉個簡單的例子,凡·高畫《向日葵》,都知道向日葵是花,但是你能說那張畫是一張非常好的中國畫嗎?它肯定是一張最次的中國畫,因為它不是中國畫,你要說是,那就是中國畫里面非常差的一張畫了,但它是一件藝術作品,可能是世界上最好的藝術品。所以中國畫還是有界定的,有這個框框,所以要思考這個,還是要分清楚中國畫到底是什么,我覺得這個底線還是不能被打破的。中國畫特別講究筆墨、書寫性、造型基礎等一些文脈,當然這個可以偏一點或者不偏一點,但這些東西我覺得是不能丟的。剛才幾位老師談到當代性,如果特意強調,還不如強調中國性,強調中國性了,可能也就有當代或者現代,或者老舊之分。我們是搞繪畫實踐的,我覺得腦子里相對簡單一點,自己認為什么樣好,畫下去就行了,最后可能是理論家或者歷史給出評判。

我覺得中國畫還是有好壞之分的,包括大師級人物,你說齊白石的好還是潘天壽的好,他們還是有高低,雖然都是大師,你可能喜歡這樣,他可能喜歡那樣,每個人還是有一個標準,覺得這個更高一籌,那個略微遜色一點。這個好壞每個人要求不一樣,可能理論家見解也都不一樣,總而言之還是應該有的,不能說沒有標準,特別是我們畫畫的,都希望把畫畫好,怎么叫好呢?也應該思考這個問題。

李恩成 鶴138cm×34cm 紙本設色

韓斌 無風花自飛136cm×34cm 紙本墨筆 2018年

許敦平 版納寫生之五136cm×34cm 紙本設色 2018年

剛才講到周先生說的中國畫的“精氣神”,我看到他一篇評論書法的文章里,中心意思也是強調“精氣神”,我覺得這個是最主要的。還有,我認為中國畫應該有詩意,這也是中國畫里面不應該缺少的,區別于很多其他藝術門類的很重要的一點。我就說這么多。

韓斌(北京畫院專職畫家):花鳥畫從題材上來講是非常豐富的,空間很大。都說寫意花鳥畫已經走到了一個頂峰,從齊白石以后幾乎很難再有超越和發展了,我覺得恰恰是他們這代大師把這一方向走到一個極致以后,反而逼迫我去尋找花鳥畫另一個創作方向。我近幾年的創作是受到了潘天壽的全景式花鳥的啟發和影響。潘天壽當年跟吳昌碩求學的時候,畫的最像吳昌碩,后來毅然決然就放棄了,學得最像,走得最遠,20世界50年代后他又走向了山花系列創作。

我后來在研究他的繪畫作品的時候,同時搜集了歷代全景式的花鳥畫,其實很多,宋元明清都有,但基本上風格是偏向院體的表達。如何用文人畫的筆墨重新塑造原來的院體風格,使作品兼具兩者,從而發展出一種不同的面貌,這是潘老帶給我的一個啟發。這兩年我一直也是在尋找這個方向,尋找一個視角,觀察表現山花野草的自然狀態,展現這種郁勃的生機。這是我的一點感受,謝謝。