五個廟石窟音樂內容綜述

——兼及西夏銅角類樂器的考察

劉文榮

五個廟石窟,位于甘肅省肅北蒙古族自治縣城西20余千米處的黨河西端北岸,因主要有五個洞窟并可以攀登,故號稱五個廟石窟。五個廟石窟初創于北朝,重修于五代以及曹氏歸義軍、西夏各時期。現存壁畫的洞窟共有6個,其中位于西區4個,東區2個。現存表層壁畫的繪制時期主要以宋和西夏為主。五個廟石窟壁畫內容主要反映經變畫,另有尊像畫、曼荼羅、裝飾圖案以及世俗人物像等,宗教內容顯密并存。

最早對肅北五個廟石窟展開內容調查與輯錄的是張寶璽先生,其于1986年在《敦煌學輯刊》發表《五個廟石窟壁畫內容》,①張寶璽:《五個廟石窟壁畫內容》,《敦煌學輯刊》1986年第1期,第85—92頁。對五個廟石窟的地理位置、現存狀況、開創時代作了說明和論述,并對第1窟、第2窟、第3窟、第4窟從形制、測量、繪圖、內容等進行了考古報告式的公布,其開啟研究意義重大。

1994年,《敦煌研究》第1期同時發表了趙聲良先生的《清新雋永 恬淡細膩——肅北五個廟石窟藝術》和王惠民先生的《肅北五個廟石窟內容總錄》各文。趙先生從“經變畫”、“尊像畫”、“世俗人物”等對五個廟石窟中的內容進行了詳細描述①趙聲良:《清新雋永 恬淡細膩——肅北五個廟石窟藝術》,《敦煌研究》1994年第1期,第121—125頁。。王先生的《肅北五個廟石窟內容總錄》按洞窟編號由形制到內容進行了說明②王惠民:《肅北五個廟石窟內容總錄》,《敦煌研究》1994年第1期,第130—132頁。,特別是在形制與測量上有精確的記錄,正如王先生所云:“為了便于大家對地處偏僻的五個廟石窟的了解,茲根據筆者1986年6月、1993年7月的考察記錄,并參考張寶璽先生《五個廟石窟壁畫內容》(《敦煌學輯刊》1986年第1期)一文,將其內容整理成總錄形式,供參考”③敦煌研究院編:《榆林窟研究論文集》(上冊),上海辭書出版社,2011年,第124頁。。

1996年文物出版社出版的《敦煌石窟總錄》中,王惠民整理發表了《肅北五個廟石窟內容總錄》,對第1窟、第2窟、第3窟、第4窟、第5窟、第6窟中的內容進行了說明,特別是對石窟所存壁畫較多的第1窟、第3窟、第4窟亦作了對應的文字較豐的細致描述。該文與在1994年《敦煌研究》發表的《肅北五個廟石窟內容總錄》均在張寶璽考察與研究的基礎上,增補了第5窟、第6窟的形制與殘存壁畫的內容。

2002年,鄭秀文所著《中國石窟圖文志》對五個廟石窟的第1窟、第2窟、第3窟、第4窟進行了說明④盧秀文:《中國石窟圖文志·(中)石窟志編》,敦煌文藝出版社,2002年,第262頁。,除第1窟外,對第2窟、第3窟、第4窟的介紹文字較簡,惜未有音樂文字的描述。

2011年出版的《榆林窟研究論文集》再次收集刊登王惠民先生于早年考察并發表的《肅北五個廟石窟內容總錄》。

2016年,張寶璽編著出版《河西北朝石窟》,其中在第二章第十一節以“肅北五個廟石窟”為題,對五個廟石窟從方位、修建時代、洞窟形制、造像與壁畫內容、題記等方面對第1窟、第2窟、第3窟、第4窟、第5窟、第6窟再一次進行了詳致的記述⑤張寶璽:《河西北朝石窟》,上海古籍出版社,2016年,第199—204頁。。正如黃文昆先生所言:“張先生曾在這綿延上千公里路途崎嶇的地域中,反復踏查、記錄、測繪、攝影、考證……為今后河西石窟寺研究的進一步發展奠立了堅實的基礎”⑥張寶璽:《河西北朝石窟》,上海古籍出版社,2016年,第2頁。。

以上諸位均是對五個廟石窟壁畫經變種類或及內容的詳細考察與細致辨認,對于佛教石窟甚至我們極有必要依托或借助于樂器進行經變畫種類與內容的考量與判斷,如鼓、角等基于勞度叉斗圣變、琴基于惡友品的借助識別等進行。石窟內容總錄是重要的,但以音樂角度看洞窟壁畫,即專以考察洞窟壁畫中的音樂內容還需進行放大鏡式的辨認,還需借助壁畫反映內容、文獻、歷史、民族、信仰、美術、樂器形制等諸要素進行綜合細加考證。故為此對五個廟石窟進行音樂視角與內容的“篩選”與研究,成于此文,漫漶為隱與摸象疏虞之謬者,敬祈大雅方家,不吝指正,述考為下。

五個廟石窟是敦煌石窟群的重要組成部分,特別是西夏壁畫具有重要的歷史與藝術價值,對河西走廊地區西夏歷史與藝術的研究極為重要,五個廟石窟中的壁畫圖像豐富了敦煌石窟的內容。

因存壁畫少,保存至今的壁畫亦多模糊難辨,且集中開創的歷史亦較短,五個廟石窟中的音樂內容極少。就在保存不多的音樂內容中,但卻以角的形象最為最重要,在中國音樂歷史上,是角類樂器較早的形象記錄。

是文分兩部分,其一分別就五個廟石窟(依西向東)以各窟中的音樂內容展開總錄與綜述,第二部分以五個廟石窟壁畫中出現的最重要樂器——角的形象的歷史價值與演變進行深入的考證說明。

一、五個廟石窟中的音樂內容

五個廟石窟現存有壁畫的洞窟6個,其中,第2窟、第5窟與第6窟的前室毀壞嚴重。第1窟、第3窟與第4窟所幸保存較為完好,洞窟壁畫內容豐富。第1窟與第5窟、第6窟為中心柱式洞窟。第2窟與第3窟、第4窟為人字披頂形洞窟。

五個廟石窟最西端的第1窟,窟形為中心柱窟,在主室東壁熾盛光佛身后上方依稀可辨有金星持琵琶的圖像,從總體壁畫的時代上判斷,該壁圖像是為西夏、元時期壁畫。

緊鄰五個廟石窟最西端第1窟的第2窟,窟形為人字披頂,設前后室。第2窟除現殘存有北周忍冬紋及東壁供養人圖像,四壁壁畫多為煙火熏黑,圖像內容不能辨認。

五個廟石窟第3窟,窟形為人字披頂,設前、后室,后室正壁存馬蹄形佛床,佛床上塑像已失。主室西壁中繪有西夏時期“勞度差斗圣變”一幅,其上部北側繪有金鐘;上部南側繪有金鼓;中部繪有銅角(容下文詳論),均表現為舍利弗與勞度差斗法的故事。

五個廟石窟第4窟,窟形為人字披頂,設前、后室,后室正壁開一龕,龕中造像已不存。主室西壁、南壁、北壁、東壁各存壁畫。主室西壁存說法圖與普賢變,東壁北起存說法圖與文殊變,在北側說法圖下部有見兩身銅角的演奏。南壁門東繪水月觀音,北壁與其余三壁壁畫模糊不清,音樂內容不辨。

五個廟石窟第5窟,設前后室,前室毀,后室平頂,建有中心柱。創于北周,宋重修。中心柱背連接窟頂處存宋畫團花圖案。主室北壁東側底層存北周繪飛天與天宮欄檐殘段。現外露壁畫不見音樂內容。

五個廟石窟第6窟與第5窟似,設前后室,前室毀,后室平頂,建有中心柱。創于北周,宋重修。中心柱背連接窟頂處存宋畫團花圖案。中心柱與主室四壁所存壁畫不見音樂內容。

為便于研究,統表如下:

窟號 窟形 時代 位置 音樂內容1中心柱窟 西夏、元 主室東壁 琵琶3人字披頂 西夏主室西壁上部北側 金鐘主室西壁上部南側 金鼓主室西壁中部 銅角4人字披頂 西夏 主室東壁北側 銅角

綜上,五個廟石窟存6個洞窟中,崖面西區所在的四個洞窟所存壁畫內容較多。惜第2窟窟內壁畫煙熏情況嚴重,內容多為不辨。音樂內容主要存第3窟與第4窟中,主要以銅角的音樂內容價值最大。

二、五個廟石窟所見銅角及其歷史價值

五個廟石窟因較少受到重視,出現的音樂內容較少,第3窟、第4窟中的銅角為最有價值的音樂圖像,故以第3、第4窟中銅角圖像的內容考察為代表,對五個廟石窟中音樂內容的歷史價值進行論述,并結合敦煌石窟其余壁畫角樂器的形象存在,對唇振氣鳴角類樂器進行類型演變的考證。

漢晉以來,角在敦煌河西走廊一帶即有流行。晉代徐廣《車服儀制》載:“角,前世書記所不載,或云本出羌胡,吹以驚中國之馬”。《宋書·樂志》亦載:“角,書記所不載,或云出羌胡,以驚中國馬”。①[南朝·梁]沈約:《宋書》卷一九《樂志》,中華書局,1974年,第559頁。羌胡者,多居中原之西,亦有河西走廊一帶。宋代王灼《碧雞漫志》卷一載:“漢代胡角《摩訶兜勒》一曲,張騫得自西域,李延年因之,更造新聲二十八解”②[宋]王灼:《碧雞漫志》,上海古籍出版社,1988年,第54頁。。元末明初陶宗儀《說郛》卷第十八亦記載:“漢代胡角《摩訶兜勒》一曲,張騫得自西域”③[明]陶宗儀:《說郛》卷一八,中國書店,1986年,第43頁。。漢末,河西走廊逐漸呈現胡化的趨勢,主要是羌胡化。《三國志》載:“(董)卓數討羌胡,前后百余戰”④方北辰譯注:《三國志全本今譯注》(第1分冊),陜西人民出版社,2011年,第347頁。。《后漢書·竇融列傳》有“保塞羌胡皆震服親附……率酒泉、敦煌、張掖甲卒及盧水羌胡萬二千騎出酒泉塞”⑤[南朝·宋]范曄:《后漢書》(上),岳麓書社,2008年,第297頁。。對于中原來說,羌胡是為中原之邊境,故《后漢書·西羌傳》有:“北軍五營、黎陽、雍營、三輔積射及邊兵羌胡三萬人討之”⑥[南朝·宋]范曄:《后漢書》(下),岳麓書社,2009年,第988頁。的記載。

故角亦有稱胡角者,《晉書·樂志》載:“胡角者,本以應胡笳之聲,后漸用之橫吹。有雙角即胡樂也,張博望入西域,傳其法于西京”①[唐]房玄齡等:《晉書》卷二三,中華書局,1974年,第715頁。。可見,胡樂雙角自張騫入西域后漸使東傳。漢時,隨著橫吹樂自西域傳入中原,來自西北游牧少數民族樂器的角逐漸在中原使用。經兩漢的傳播,東晉十六國時期,角已大量使用于橫吹中。現存敦煌最早的北涼時期壁畫,如275窟的雙角即是明證。可謂與《晉書》所言“有雙角即胡樂也,張博望入西域,傳其法于西京”相合。

(一)銅角之Ⅰ式——铓筒的前身

角的發展,由牛角向銅制的直腔式發展,便是該類。依角之發音原理,即采時之工藝成熟的銅器制作,成人工制作的銅角。

《舊唐書·音樂志》:“西戎有吹金者,銅角是也”②[后晉]劉昫等:《舊唐書》,岳麓書社,1997年,第134頁。。宋代李昉《太平御覽》卷五百八十四引《宋樂志》載:“角,長五尺,形如竹筒,本細末大”③[宋]李昉:《太平御覽》卷五八四,中華書局,1960年,第2633頁。,宋代高承《事物紀原》亦有同云。

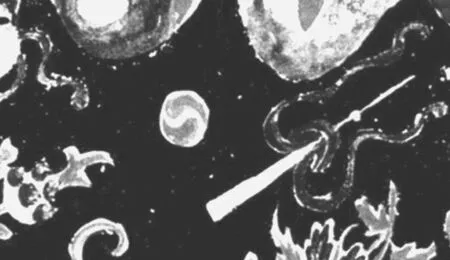

肅北五個廟石窟第3窟有見銅角(圖1),即是此類。由圖可見,上下由二節組成,并上小下大,即《太平御覽》所言:“本細末大”。

圖1 肅北五個廟石窟西夏第3窟銅角Ⅰ式(铓筒)

由圖所觀,上節是管體細長的吹管,下節為管體徑寬的共鳴筒,符合發聲原理,并且吹奏者在吹奏時口含上節的吹嘴,圖像所見具有很高的真實性。該銅角保存至今難能可貴,其史學價值彌足珍貴。將現存所見的銅角時間提前至西夏、元時期,其樂器形象的史料價值極高。

該圖像是出現在西壁“勞度叉斗圣變”中,表現佛弟子舍利弗與外道勞度叉之間的神力斗爭,故又稱降魔變。敦煌壁畫中的“勞度叉斗圣變”主要依據《賢愚經》第十卷中的《須達起精舍品》以及根據《須達起精舍品》演變出的降魔變文為依據繪制而成的。

此圖情節出于第五次斗法,勞度叉變惡魔,尖角獠牙,兇煞無比,手持銅角,顯示出其聲地動山搖,以狀舍利弗聲勢威猛。一勢強比一勢,舍利弗變幻為毗沙門天王,亦能將其懾服,最終勞度叉失敗而皈依了佛教。是圖表現了舍利弗更勝一籌的神力,從而宣傳了佛法無邊、佛力宏大,只有皈依佛教,才得解脫的思想主題。

王圻《三才圖會》“銅角”載:“古角以木屬之,今以銅,即古角之變體也。其本細,其末鉅,本常納于腹中,用即出之,為軍中之樂。”①[明]王圻:《三才圖會》,明萬歷37年本.此種銅角,即是今所稱铓筒的前身,換言之,即今言铓筒正是此類古銅角的遺制。

肅北五個廟石窟第3窟中的銅角,反映的是舍利弗與勞度叉的斗爭,可以看出樂器“本細,末鉅,本常納于腹中,用即出之”以及“為軍中之樂”的樂器使用用途。

北宋仁宗時,范仲淹曾在宋、夏邊境守邊。在范仲淹擔任陜西經略安撫副使拒守西夏時,曾作有《漁家傲·秋思》一詞,寫到邊地有此種角的吹奏,如其詞云:“塞下秋來風景異,衡陽雁去無留意勘。四面邊聲連角起。千嶂里,長煙落日孤城閉。濁酒一杯家萬里,燕然未勒歸無計。羌管悠悠霜滿地螢。人不寐,將軍白發征夫淚”②[清]朱彝尊,[清]汪森:《詞綜》,上海古籍出版社,2014年,第52頁。。此詞作于宋仁宗康定元年至慶歷二年間(1040—1042)范仲淹守邊時,通過其詠邊塞詞句,對此類角樂器的描寫亦可為見。北宋士人魏泰在《東軒筆錄》卷十一亦有證,云:“范文正公守邊日,作《漁家傲》樂歌數闋,皆以‘塞下秋來’為首句,頗述邊鎮之勞苦,歐陽公嘗呼為窮塞主之詞”③馬興榮、吳熊和、曹濟平:《中國詞學大辭典》,浙江教育出版社,1996年,第44頁。。

由范仲淹在宋境一方拒守夏宋邊境時,其所親聞的“四面邊聲連角起”正是對西夏角樂器的描寫。

1959年,江蘇江寧縣水閣子應塘村出土明代沐英墓中有一支铓筒(圖2),從樂器形制看,亦“本細,末鉅”。未腐蝕前常見的铓筒筒身亦為“本細,末鉅”(圖3),此與肅北五個廟石窟第3窟中的銅角是為一類。

圖2 明沐英墓铓筒④劉東升主編、中國藝術研究院音樂研究所編:《中國樂器圖鑒》,山東教育出版社,1992年,第130頁。

圖3 “末鉅”的铓筒筒身⑤劉東升主編、中國藝術研究院音樂研究所編:《中國樂器圖鑒》,山東教育出版社,1992年,第130頁。

進言之,雖以圖像的形式表現,肅北五個廟石窟第3窟中出現的此類銅角形象,將今存此類能識的铓筒樂器由明初提前至西夏、元時代,可見其歷史價值之高。

(二)銅角之Ⅱ式——銅欽、長號的前身

銅角的另一類,即謂銅角之Ⅱ式,則是銅欽、長號一類樂器的前身。此類銅角,亦稱長鳴。五個廟第4窟東壁說法圖中銅角即是此類。(圖4)。

圖4 肅北五個廟西夏第4窟東壁說法圖中的銅角Ⅱ式長號(銅欽)

今藏傳佛教寺院,銅欽常由一對同時吹奏,五個廟第4窟東壁說法圖中的銅欽即是如此,是為今銅欽、長號類銅角的早期圖像印證,具有極高的歷史價值。

藏傳佛教寺廟中的銅欽,常由三節構成,總長丈余,用之于法會、宗教儀軌及盛大節日中吹奏,聲音低沉威嚴。在藏傳佛教地區,每個寺廟至少有一對銅欽,大的寺廟多至二、三對。今西藏大昭寺和哲蚌寺仍保存有珍貴的銅欽樂譜。在藏傳佛教寺院中,銅欽直接稱呼長號,甘南等藏傳佛教地區亦有稱長角號。從外形看,除管尾端的喇叭口外,管身與今維吾爾族使用的卡奈依極為相似,由此亦可看出地緣因素與樂器發展和文化交流的重要關系。

五個廟第4窟東壁說法圖中的銅角Ⅱ式長號圖像較已模糊,同時期的榆林窟第10窟中亦有此類銅角(圖5)。

圖5 榆林窟西夏第10窟中的銅角Ⅱ式長號(銅欽)

今流傳于藏傳佛教寺院等處以及喇嘛樂隊中的銅欽(圖6),即如此類銅角,但稍有變。通常由三節銅管組成,長者約丈,短者約米。演奏時拉長,三節接通,不奏時小進大、大套小,可縮為大者一節。值得一提的是,日喀則薩迦寺藏《八思巴唐卡畫傳》中反映元代帝師八思巴訪問元朝宮廷帶回西藏后帶有一只銅欽,與此圖相似。

圖6 銅角Ⅱ式長號(銅欽)

銅欽在部分文獻中亦呼名為號,如《欽定大清會典事例》兵部軍器條有“隊鼓,十年后如有破損,準其更換。鑼鍋、銅鑼、長號,十年后如有破損,準其貼換”的記載,并且長號是記在該典“兵部·軍器”里。此外《大清宣宗成皇帝實錄》有“奪獲馬匹、器械、長號等物”的記載。另,《臺灣兵備手抄》“操演全圖·壁壘揚威陣”中亦有載:“掌長號,擂鼓,連環對械。鳴金一聲,放齊槍一疊。擂鼓吶喊,交叉。鳴金三聲,變成光被四表陣”,可見,長號的使用多與古代軍旅征戰生活有關。

清長號沿革于古銅角,并同為銅角類的唇振氣鳴樂器,仍主要用于軍旅中。如《清史稿》卷一百零一載:“大銅角,一名大號,范銅為之,上下二截,形如竹筒,本細末大,中為圓球。納上截于下截,用則引而伸之,通長三尺六寸七分二厘”。①[清]趙爾巽等:《清史稿》卷一〇一,中州古籍出版社,1998年,第728頁。另如《元史》卷一二八載:“大德元年……床兀兒命吹銅角,舉軍大呼,聲震林野”②[明]宋濂:《元史》卷一二八,中華書局,1976年,第2074頁。。另如《明史》卷三三〇亦有載:“軍律,吹銅角乃退兵”③[清]張廷玉:《明史》卷三三〇,岳麓書社,1996年,第4904頁。。

有大量史料詳細記載征伐戰爭中使用銅角(長號)。如《元史》卷一三八載:“我師駐白浮西,堅壁不動。是夜,又命撒敦潛軍繞其后,部曲八都兒壓其前,夾營吹銅角以震蕩之,敵不悟而亂,自相撾擊”④[明]宋濂:《元史》卷一三八,中華書局,1976年,第2210頁。。《殊域周咨錄》有載:“于是將士皆踴躍用命,議遣兵夜襲其城,以燃火吹銅角為號”。《新元史》卷一一四載:“洪武十四年十二月,下普定路。平章達里麻以兵十余萬拒于曲靖,(沐)英乘霧趨白石江,霧霽兩軍相望。達里麻大驚,(沐)英嚴陣若將渡江者,別遣奇兵從下流潛渡,出其陣后,張疑幟山谷中,人吹一銅角。我軍驚擾,(沐)英麾軍徑渡”①柯劭忞:《新元史》卷一一四,吉林人民出版社,1995年,第2169頁。。《明史》卷一五四載:“佯欲他攻以懈賊,令都督黃中等將死士,人持炬火銅角,夜四鼓,越重濠,云梯傅其城”。②[清]張廷玉:《明史》卷一五四,中華書局,1974年,第4220頁。

此類銅欽長號類的銅角,在元之后明清時,漸在鹵簿禮儀中使用。如《大明太宗文皇帝實錄》卷十四有載:“禮部又言,親王儀仗合增紅油絹銷金雨傘一,紅紗燈籠、紅油紙燈籠各二對,魫燈一對,大小銅角二對,從之。”《清史稿·輿服志》亦有載“皇帝大駕鹵簿·次《鐃歌樂》”(《鐃歌鼓吹》與《行幸樂》并設,名《鐃歌樂》)中使用了大銅角十六,小銅角十六。其上,皆為銅角所見,其在用樂上有共通之處。

五個廟石窟中銅角內容的出現以及在壁畫題材中的表現,與后世銅角的使用用途一致,可以看出銅角樂器在源流變革與鼻祖遺制發展上所呈現出的穩定性。而五個廟石窟中的銅角在銅角早期形象的印證與記錄留存上具有重要的歷史價值。

結語

本文首次對五個廟石窟的音樂內容進行了統計與公布,五個廟石窟為敦煌石窟的姊妹窟,與莫高窟、榆林窟相比,其研究范圍與研究深度并未受到學界足夠重視,特別是其中的角樂器形象,在同時期其它石窟圖像保存中亦不多見,具有極高的歷史價值。

五個廟石窟存有重要的樂器圖像,銅角是五個廟石窟中出現的最多且最重要的樂器,五個廟石窟中的銅角對11世紀到13世紀中國銅角的認識具有極為重要的歷史價值。

五個廟石窟中的銅角圖像,對研究角樂器的早期形象面貌、樂器形制、演變類型提供了極為重要的參考價值。五個廟石窟中存有其它石窟中并不多見的角樂器,亦能見中國古代角樂器的重要演變類屬。