武威亥母洞寺出土西夏漢文“寶銀”賬單及其學術價值

黎 李 黎大祥

一、西夏漢文“寶銀”記賬單概況

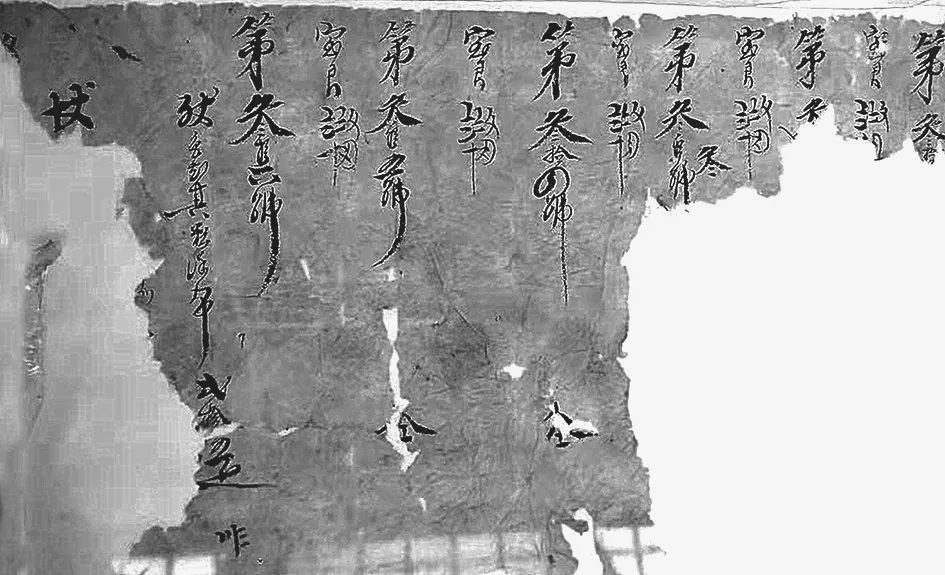

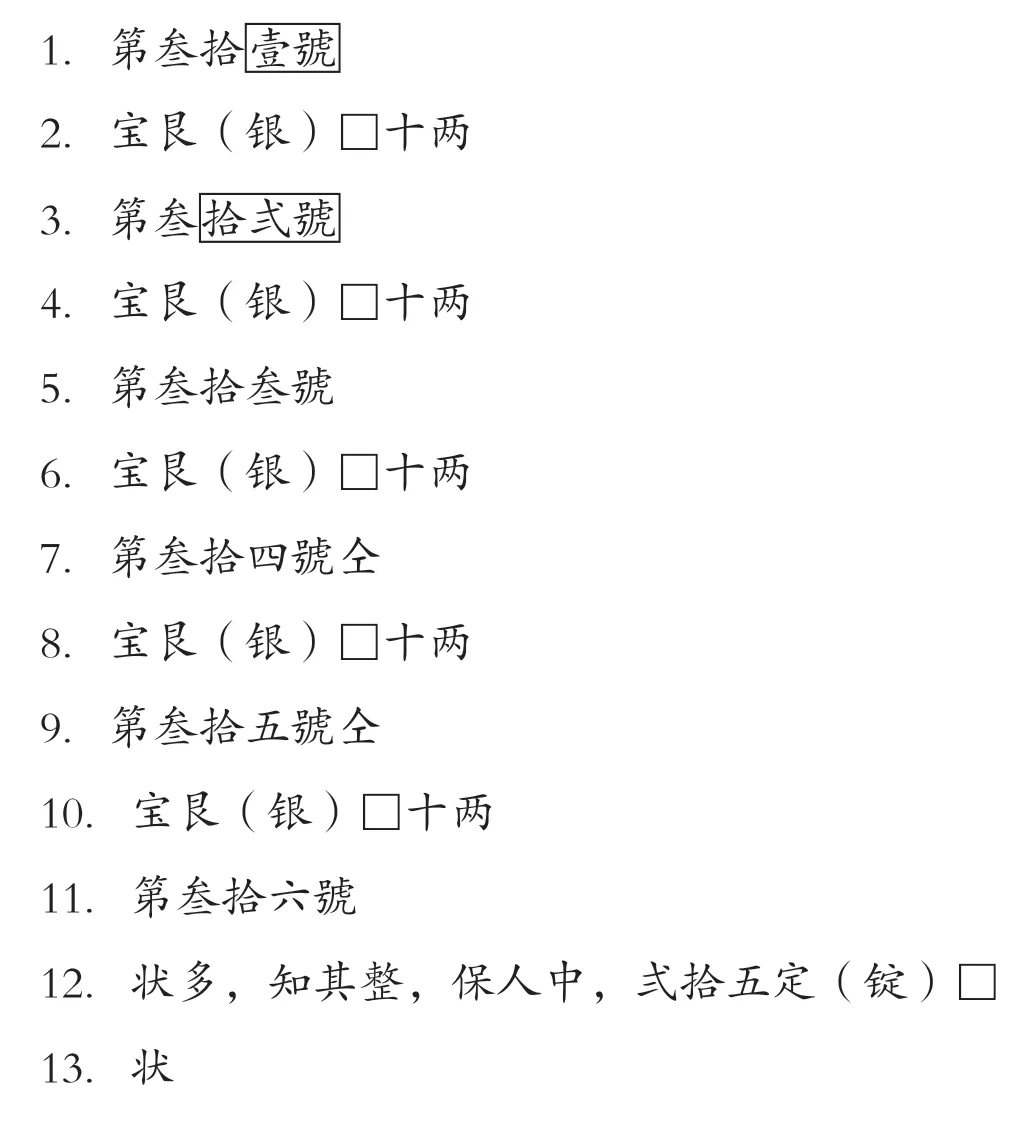

圖1 武威亥母洞寺出土漢文“寶銀”記賬單

1987年5月,甘肅省武威市博物館在清理亥母洞石窟寺1號洞窟時,出土了大量西夏文獻及文物,其中同時出土的有一件西夏漢文“寶銀”記賬單。其它文獻文物《中國藏西夏文獻》第16冊已刊布,①寧夏大學西夏學研究中心,國家圖書館,甘肅省古籍文獻整理編譯中心編:《中國藏西夏文獻》第16冊,甘肅人民出版社,敦煌文藝出版社,2005年,第385—523頁。但該件文獻因故未收入。該件記賬單為漢文寫本,紙質,殘長26厘米,殘寬16厘米。漢文墨書行楷,殘存豎寫13行(見圖一),錄文如下。下文筆者補錄,□的字為殘缺字;(銀)的字代表前面的異體字。

該件漢文“寶銀”記賬單發現于武威亥母洞石窟寺1號洞窟內,與此同一地層出土的有大批西夏文文獻及文物,其時代應屬于西夏晚期的遺物。①黎大祥:《武威地區西夏西夏遺址調查與研究》,社會科學文獻出版社,2016年,第79—206頁;《從亥母洞寺發現的漢文文獻談西夏的寺院經濟及多元文化》,《甘肅金融》2017年增刊,第55頁。從記賬單保存狀況及整個文字內容來看,記錄的是西夏時期武威亥母洞石窟寺內商業經營和佛事活動中,收入的“寶銀”數量的賬單。由于殘缺,賬單前面的第一號至第叁拾號的記錄內容已不存在,僅存其第叁拾壹至第叁六號“寶銀”收入的記錄賬單。從整體文字內容看,武威亥母洞石窟寺內保存的漢文“寶銀”賬單,有編號,即第一號至第叁拾六號;每一號后面記有寶銀數量。其數字書寫似為計數符號,暫不能認讀,因此,在釋文中用“□”代替,有待于以后進一步釋讀研究。第7行:第叁拾四號,第9行:第叁拾五號下面均寫一“仝”字,即“同”字。說明這兩個號中所有的銀兩數額相同。12行:“狀多知其整保人中弍拾五定(錠)□”,其斷句應為:“狀多,知其整,保人中,弍拾五錠”。這應當是對“寶銀”整體形狀、數量的說明,即“弍拾五錠”;“保人中”,即中間的證人。這張記賬單雖然殘缺,內容也比較單一,但為了解認識早期亥母洞石窟寺的佛教發展、佛事、商業經營活動中白銀使用、寺院經濟狀況等,提供了諸多信息。

二、寶銀賬單的學術價值

(一)寶銀賬單反映了西夏時期亥母洞石窟寺經濟發達

據有關史料及寺內發現的文物可知,武威亥母洞寺開鑿于西夏正德四年(1130),也盛興于西夏,屬于藏傳佛教石窟寺院。因寺內供奉金剛亥母像而得名,是西夏時期創建的藏傳密教靜修之地,是我國現存較早的藏傳佛教遺址。從寺內發現的大量西夏文物可以看出,在西夏時期佛教盛興,洞中發現的西夏時期的唐卡“上樂金剛和金剛亥母如意輪壇城”也清楚地表明,寺窟中尊奉的是藏傳佛教噶瑪噶舉派本尊之一金剛亥母。①謝繼勝:《一件極為珍貴的西夏唐卡——武威市博物館藏亥母洞寺出土唐卡分析》,原刊于北京大學文博學院編:《宿白先生八秩華誕紀念文集》,文物出版社,2002年,第595—611頁。發現的“文殊菩薩”像唐卡,在主尊文殊菩薩的左右上方兩個重要位置上,分別安置著藏傳佛教薩迦派和噶舉派的上師,說明在西夏時期,藏傳佛教薩迦派特別是噶舉派在涼州藏傳佛教的傳播中占有重要地位。從亥母洞遺址發現的乾定申年(1224)西夏文典糜契約,立約者沒施隱藏犬向寺院訛國師處借糜可以看出,武威亥母洞寺是西夏時期的佛國院。②孫壽齡:《西夏乾定申年典糜契約》,《中國文物報》1993年2月7日第3版。發現的大批不同版本的西夏文印本和寫本佛經,特別是西夏文泥活字版本的發現,是當時佛教傳播及佛教發達的歷史實物見證,漢文“寶銀”記賬單的發現也進一步折射出了西夏時期亥母洞石窟寺佛教的盛興。

亥母洞遺址發現的大量文物及西夏文典單契約、漢文收款記賬單反映了當時寺院經濟經營的主要活動。高利貸經營、商業經營、典當經營、醫學及醫藥經營等是當時寺院經濟發展的主要經營活動。③黎大祥:《武威地區西夏西夏遺址調查與研究》,社會科學文獻出版社,2016年,第179—206頁;《從亥母洞寺發現的漢文文獻談西夏的寺院經濟及多元文化》,載《甘肅金融》錢幣研究2017年增刊,第60—62頁。“寶銀”記賬單的發現對研究西夏時期社會經濟,特別是寺院經濟具有重要的價值。

關于西夏寺院經濟的狀況,史金波先生《西夏社會》第五章“商業和借貸”④史金波:《西夏社會》,上海人民出版社,2007年,第195頁。、杜建錄先生《西夏經濟史》在探討西夏高利貸和債務法時⑤杜建錄:《西夏經濟史》,中國社會科學從出版社,2002年,第250頁。根據出土西夏文獻做了相關專題研究,揭示出了西夏社會寺院經濟的面貌。關于西夏寺院經濟的來源,崔紅芬認為“其經濟來源非常廣泛:一方面,是來自社會不同階層的施舍、納錢度僧、從事宗教活動所得及亡故僧尼的部分遺產施入寺院等。另一方面,寺院通過不同手段占有大量田產并利用農田所得從事各類經濟活動,尤其是高利貸經營在西夏寺院經濟中占居重要地位”。⑥崔紅芬:《試論西夏寺院經濟的來源》,《寧夏社會科學》2008年第1期,第103頁。

武威亥母洞石窟寺發現的該件“寶銀”記賬單則為研究西夏寺院經濟及其寺院的職責提供了新的材料。從該件寶銀賬單內容可以看出,當時寺內保存的銀兩編號和數量。編號當為存放銀兩的設施或者器具的順序號,編號從壹號到叁拾六號;白銀是以“兩”或“錠”來折算,其內容是西夏時期發現寺院文獻中的首次發現,具有重要的史料研究價值。在宋、遼、金、西夏時期,白銀的貨幣職能主要體現在朝貢稅賦、財富貯藏、大額支付及對外貿易等。尤其是宋代“在政府的重大政治或經濟活動中,在民間某些私人交往中,白銀卻被視為事實上具有重大價值的貨幣,其作為貨幣的經濟作用甚至高于銅、鐵錢,‘以銀化錢,無往不可’。白銀這種事實上的貨幣職能,在政府的重要政治或經濟活動中表現尤為突出。”①李兆超:《宋代貨幣經濟中的白銀》,《中國錢幣》1989年第2期,第56頁。因此,“寶銀”記賬單的發現,對于研究西夏時期的寺院經濟乃至商業都具有重要的史料價值,從一個側面反應出西夏時期亥母洞石窟寺佛教活動的盛興及寺院經濟的來源及發達。

亥母洞石窟寺“寶銀”記賬單的發現,說明了西夏時期一些重要的、較發達的佛教寺院中白銀是寺院經濟來源收入的一部分。而這些白銀應當為皇室敕賜,或是各級官吏及普通信徒對寺院施舍的銀兩。對西夏寺院經濟的來源,學術界已多有論述,這里不再贅述。至于白銀是否作為西夏寺院經濟來源收入的一部分,在學術界尚未有人提及和論述。在史料中有零星記載:一是《涼州重修護國寺感通塔碑銘》漢文碑文載:“其月十五日,詔命慶贊,……特賜黃金一十五兩,白金(白銀)五十兩,衣著羅帛六十段,羅錦雜幡七十對,錢一千緡,用為佛常住,又賜錢千緡,谷千斛,官作四戶,充番漢僧常住,俾晨昏香火者有所資焉,二時齋粥者有所取焉。西夏文碑文載:“為佛常住,黃金十五兩,白金(白銀)五十兩,衣著羅帛六十段,綾羅雜繡幡七十對,千緡錢。為僧常住,又賜四戶官作,千緡錢,千斛谷等”。②陳炳應:《西夏文物研究》.寧夏人民出版社,1985年,第105—138頁。二是蒙古人在1207年對西夏發動進攻期間,據說止貢噶舉支派的創始人奇丹袞波,曾為西夏王朝送去文殊師利的肖像。為此,西夏統治者饋贈了奇丹袞波絲綢和金子(金銀),以換取一份討人歡心的安慰③鄧如萍著、聶鴻音等譯:《黨項王朝的佛教及其元代遺存》,《寧夏社會科學》1992年第5期,第46頁。。以上兩條記載說明,西夏時期的佛教寺院有金銀,并在使用金銀。武威亥母洞石窟寺“寶銀”記賬單,是專門記錄西夏石窟寺院白銀使用的記載文獻,它的發現真實地記載了西夏石窟寺院使用白銀的狀況。為研究西夏時期石窟寺院流通使用白銀增加了新的珍貴實物史料,說明在這一時期白銀亦作為一種貨幣形態,在寺院經濟支付中發揮著重要作用。

(二)寶銀賬單為研究西夏使用白銀問題提供了新材料

1987年9月,甘肅省武威市城內署東巷修建行署家屬大樓,在開挖地基時,距地表三米多深處發現一批西夏窖藏文物,其中有一批銀錠,除散佚的外,武威市博物館共藏22件,總重量為35995克。筆者曾撰文介紹了該批西夏銀錠的情況,其中鏨刻有銘文及戳記的銀錠11件,鏨刻有不同符號的銀錠5件,無銘文、記號的銀錠6件。銀錠中鏨刻的銘文及戳記,記錄了當時白銀流通的真實情況,歸納起來,有以下幾個方面:砸印“使正”、“官正”戳記的,鏨刻“行人”、“秤”、“秤子”的,砸有“趙鋪記”、“夏家記”戳記的,自銘銀錠重量的,反映銀錠成色銘文的等。筆者提出,甘肅武威市城署東巷出土的一批西夏金器、銀錠,是西夏考古史上的一次重大收獲,并撰文將這批銀錠的特征予以了詳細介紹,根據這批銀錠的特點和同時出土的瓷器、貨幣等文物,提出了這批銀錠是西夏通用的,是國內首次發現的西夏銀錠實物,填補了在西夏使用銀錠有史料記載而無實物的空白。①黎大祥:《甘肅武威發現一批西夏通用的銀錠》,《中國錢幣》1991年第4期,第42—48頁。資料公布后,引起西夏學界的極大關注。陳炳應先生在《西夏貨幣概述》②陳炳應:《西夏錢幣概述》,《中國錢幣》2002年第3期,第29—37頁。《西夏的衡制幣制》③陳炳應:《西夏的衡制與幣制》,《中國錢幣》1994年第1期,第3—17頁。以及《西夏貨幣制度概述》④陳炳應:《西夏貨幣制度概述》,《中國錢幣》2002年第3期,第39—42頁。中也認同是西夏流通銀錠;牛達生先生《西夏遺跡》⑤牛達生:《西夏遺跡》,文物出版社,2007年,第158-177頁。,《西夏白銀與交鈔使用考述》⑥牛達生:《西夏白銀與交鈔使用考述》,《文獻研究》2014年第4輯,第43—52頁。,黨壽山先生《武威文物考述》⑦黨壽山:《武威文物考述》,武威市光明印刷物資有限公司,2001年,第115—123頁。等著作都贊同此觀點,認為這批銀錠就是西夏流通的銀錠,并且根據出土實物及文獻資料在西夏是否鑄造銀錠和使用銀幣方面取得了重要的研究成果。

但是,西夏是否鑄造銀錠以及流通使用銀錠一直在爭議之中,也有一些學者,對這批銀錠提出了質疑之聲。如王勇先生認為出土的銀錠是文物部門追繳回來的,上面的銘文以及形制都與宋代和金代銀錠的銘文和性質相同,同時出土的宋代貨幣和西夏瓷器可能是西夏以后遺留的,認為是西夏利用宋代的銀錠作為貨幣使用,西夏是否使用金銀貨幣未見實物⑧王勇:《西夏貨幣研究瑣議》,《首屆西夏學國際學術會議文集》,寧夏人民出版社,1998年,第381—385頁。。白秦川先生認為武威出土的銀錠形制與金代銀鋌相同,且銘文格式行人、使正、官正、重量等八個方面認為都在金代銀鋌中出現過,該批銀鋌具有明顯的金代銀鋌特征,有可能是蒙古軍隊在消滅金朝后帶到武威的⑨白秦川:《武威出土銀鋌應為金代銀鋌》,《中國錢幣》2005年第3期,第19—20頁。。2006年白秦川先生再次提出了相同的觀點,認為西夏用銀作貨幣,只有零星的記載,是否鑄為鋌型,不大清楚⑩白秦川:《金代銀鋌研究三題》,《中國北方地區錢幣發現與研究學術研討會專輯》,《內蒙古金融研究》2005年第2—3期,第48—53頁。。之后筆者與于光建再次撰文從西夏文辭書、西夏文法典、新發現銀錠實物、西夏銀錠來源等方面論述了西夏社會流通使用銀錠的事實。?于光建、黎大祥:《關于西夏銀錠的幾個問題》,《吳天墀教授百年誕辰紀念文集1913-2013》,四川人民出版社,2013年,第254頁。

武威亥母洞石窟寺發現的漢文“寶銀”記賬單文獻,明確地記載了西夏時期亥母洞石窟寺院流通使用“寶銀”銀兩、銀錠的情況,是西夏流通使用白銀,即銀錠的實物見證,為研究西夏時期流通使用銀錠提供了可靠的珍貴實物史料。

“寶銀”記賬單12行“狀多,知其整,保人中,弍拾五錠。”從字面意思來看,寺內所收入的白銀,其形狀大小不一,數量比較多,按收入的銀兩知其整數,正好是弍拾五錠,中間有保人作證。從這些記載內容來看,在西夏時期,石窟寺院內的使用銀兩收入管理,有一套具體的管理辦法。即,收銀兩的管理人,保人和記賬人相互制約。另一方面還可看出,當時寺院收入的白銀都是形狀大小不一的碎銀,記賬時碎銀(銀兩)以銀錠為單位,折合計算,即整個銀兩為“弍拾五錠”。關于銀錠的重量,從武威出土的一批銀錠來看,有大小兩種。一般大的重五拾兩,小的重弍拾五兩。從這里可反映出西夏在使用白銀過程中的折合方法,折合銀兩是以銀錠為單位計算的。由此可見,西夏時期流通和使用白銀,在一些大額支付貿易中,是以銀錠作為計量單位支付的。

武威亥母洞寺出土的該件武威亥母洞石窟寺發現的西夏漢文“寶銀”記賬單又為研究西夏鑄造銀錠提供了新證。“寶銀”記賬單記載的整體內容很明確記錄的是甘肅武威西夏時期亥母洞石窟寺內商業經營活動中收入的“寶銀”、銀兩、銀錠。賬單記錄了存放“寶銀”設施或器具的順序號,編號為第壹至第叁拾六號;每個設施或器具記錄了保存“寶銀”的數量;有整個銀兩保存的形狀、銀兩折合為銀錠的數量、保人等的記載。

同時,賬單12行文字中記載了碎銀(銀兩)折合成為銀錠,這需要有一個鑄造的過程。而這個過程也就是“金銀鋪店”鑄造銀錠的過程,這在武威出土的一批銀錠中也可找到答案。武威出土的銀錠,1號銀錠砸印有一個“夏家記”戳記,5號銀錠砸印有兩個“趙鋪記”戳記,這與蘇南茅山出土的南宋金牌、銀錠上砸印的“周王鋪”“張周鋪”“王周鋪”“清河記”“顏十記”和黑龍江阿城出土的金代銀錠上砸印的“戳家記”以及西塞出土的宋代銀錠上砸印的“沈鋪”“徐沈鋪”“王家記”戳記很類似。茅山、阿城與西塞金牌、銀錠上的這種戳記被視為是當時的“一個作坊字號”或是“一個銀店鋪號”,說明這一時期在宋、金社會上由于白銀的廣泛使用,“金銀鋪店”興起。“銀鋪業的發達,在南宋的文獻記載中也有反映”①黃成:《從考古發現談南宋白銀流通的幾個問題》,《中國錢幣》1989年第2期,第49—55頁。。在西夏流通的銀錠中,“趙鋪記”和“夏家記”的出現,也進一步說明西夏和宋、金王朝一樣,在當時社會上已經出現了一些鑄造和專門經營銀錠的作坊和金銀店鋪,“趙鋪記”和“夏家記”就是西夏時期在武威當地出現的“金銀鋪店”②黎大祥:《甘肅武威發現一批西夏通用的銀錠》,《中國錢幣》1991年第4期,第42—48頁。。武威亥母洞石窟寺發現的漢文“寶銀”記賬單,為西夏鑄造銀錠提供了新證,帳單中“狀多,知其整,保人中,弍拾五錠”的文字記載,進一步證實了西夏時期鑄造銀錠,并流通使用銀錠。它的發現進一步證實了在西夏社會不僅已經有白銀出現,而且還鑄造、流通使用銀兩、銀錠。

綜上所述,武威亥母洞石窟寺1號洞窟出土的西夏漢文“寶銀”記賬單雖然殘缺,內容也比較單一,但其記載的寶銀數量及其相關信息,真實的記錄了西夏時期亥母洞石窟寺內商業經營和佛事活動中收入的“寶銀”情況,為研究西夏亥母洞石窟寺的寺院經濟、寺院的職責提供了新材料。同時也為進一步研究西夏社會鑄造白銀,使用流通白銀,白銀在西夏社會經濟中的的功能等經濟問題提供了新的佐證。