學習時間管理App的用戶構成、行為與評價分析

歐楚穎

摘? 要? 文章調查分析了當前高校學生群體對學習時間管理App的使用情況,他們有鮮明的時段分布和時長,在功能的使用頻率上存在差異,初始動機來自他人推薦、對自己的約束及心理成就感等,用戶的滿意度評價與未來使用意向通常與使用效果好壞有關,潛在用戶也會關心App的使用效果。后續的訪談中,研究組補充了潛在用戶和前用戶放棄使用App的積極、消極的動機因素。另外,該類App的社交性功能開發具有合理性,如虛擬自習室、一起種樹等設置受到學生群體的認可和歡迎。

關鍵詞? 學習時間管理App;番茄工作法;用戶行為;社交功能

中圖分類號? G2? ? ? 文獻標識碼? A? ? ? 文章編號? 2096-0360(2019)22-0008-05

當今社會迅猛發展,智能手機用戶不斷增加,因為價值取向、目標追求等都各不相同,人們對手機App的需求也在朝多元化的方向變化。近年來,20~29年齡段、學生成為網民結構中達到25%以上的高占比群體[1],其中,相較社會人士、低學歷群體,大學生對于新鮮事物保有更高的新鮮感和嘗試欲,更加樂于接受和分享新鮮事物,各類手機軟件逐漸成為其學習與生活的重要組成部分。

但是,多數大學生在自身管理能力上有所欠缺:手機長時間的、自由的使用容易引發“手機依賴癥”,無時無刻可以接收信息、刷新各種頁面,碎片化的時間讓學習效率變低,學習質量變差。

在這種背景下,學習時間管理App應運而生,它是一種效率型App,主要用途是提醒并督促用戶完成所設定的任務,提高用戶的時間控制與利用效率。學習時間管理App以“番茄工作法”為原理[3],由弗朗西斯科·西里洛于1992年創立:使用番茄工作法,選擇一個待完成的任務,將番茄時間設為25分鐘,專注工作,中途不允許做任何與該任務無關的事,直到番茄時鐘響起,然后劃除已完成的任務并短暫休息(3~5分鐘),每4個番茄時段可休息25分鐘。

目前手機應用市場上的學習時間管理App有:forest專注森林、番茄ToDo、滴答清單、極簡待辦、番茄自習室等。這類App的受眾面較窄,較有代表性的兩款也只有千萬次的下載安裝量。一方面,自我量化和時間管理要求個體具有積極的參與性,且需要一定的時間、精力的付出;另一方面,它的使用也受到心理傾向和生活因素的影響,如自制力、學習習慣、態度、從眾或群體壓力等。

1? 研究現狀

在現有學習時間管理App的文獻中,研究的內容主要集中于軟件設計對比、新產品開發方面。部分學者通過數據分析探究用戶的行為情況,也有研究者運用記憶心理學原理闡釋用戶心理模式和開發者設計模式、指導并設計人性化的服務體系,這些結果為用戶行為和用戶心理提出了參考性的觀

點[4]。但是,當前此類研究多是出于軟件設計的目的進行了前期的受眾調查,停留于淺層次的行為描述和對使用動機的籠統梳理,暫未有作者結合當前大學生群體的使用心理、行為特征等進行較為深入的實證調查和分析,相關研究領域尚未發掘。

所以本文以問卷法調查了當前大學生群體對學習時間管理App使用的情況,以訪談方式補充,通過系統的調查分析,希望對改善大學生的學習生活及增強時間管理類App的用戶黏性提供可借鑒的現實價值,且對新媒體環境下自我量化的智能應用的受眾研究發展一定的研究意義。

2? 研究方法

基于此,本研究組于2019年5月20日至6月15日,向廣州大學學生群體發放“問卷星”線上調查問卷,進行滾雪球式抽樣。在各學院、社團微信群中共回收有效樣本N=223,導出樣本數據繪制圖表,并借助spss20.0進行數據分析。

問卷在問題設計上,除性別、專業的學生群體特征外,著重設置了兩方面的問題:一是針對用戶群體的使用情況調查,主要包括使用時間(時間段、時長)、使用動機、App功能的使用頻率、使用體驗的滿意度等;二是統計了所有受訪者對App有效性的評價和未來使用意向。

另外,研究組根據分析結果抽選12名同學進行訪談,通過收集開放性回答,歸納停止使用和拒絕使用的動機因素,以下是本次調查的主要發現。

3? 學習時間管理App用戶的比例與構成

根據創新擴散的基本理論[3],用戶對時間管理App的知悉、使用等行為受到時間的影響,是一個變化的動態過程。突破簡單的“使用與否”的二元區分,根據被訪者與時間管理App的關系,研究組將之劃分為四種不同類型:目前正在使用的“現用戶”,曾經使用但目前已經不再使用的“前用戶”,知道時間管理App但并未使用過的“非用戶”,和“不知道什么是時間管理App”的“非知曉者”。

根據問卷結果顯示,被訪者中現用戶占比34%,前用戶占比16%,非用戶占比33%,非知曉者占比17%。就專業構成來看,文科類用戶占比57.4%,理工科占比26.9%,藝術類等其他用戶則為15.69%。從時間的利用狀況看,以2小時的使用時間為分界點,可分為零碎時間和連續時間,超過六成的用戶是想利用零碎時間,使自身的時間過得更為充實。

4? 學習時間管理App用戶的行為特征

4.1? 初始使用動機

數據顯示,促使人使用學習時間管理App最強烈的因素是“記錄時間合理規劃”,占比達73.87%,這表明人們希望借助某樣工具來幫助自己規劃好自己的時間。第二因素是“控制手機使用”,其比例為72.97%,人們希望通過外界的強制力或約束力克制自己在學習實踐使用手機的行為。

“記錄時間合理規劃”和“控制手機使用”是兩個互相補充的因素,首先,用戶希望自己能夠對時間有所規劃,能夠按照計劃合理安排自己的時間;其次,由于手機的強大吸引力,用戶擔心自己被影響,所以希望借助App來克制自己在學習期間不用手機進行與學習無關的事情。兩方面的綜合,是用戶選擇的主要動機。

此類App還會有一項功能——通過記錄時間給用戶以虛擬回報,如給予獎勵、記錄成就等形式,給用戶一種“獲得感”,這種獲得感是用戶能夠通過學習直接獲得的。“獲得激勵/成就感”的用戶約占58.56%,可見回報機制對于用戶的吸引力也不可小覷。

4.2? 使用習慣

使用習慣分為使用時間段,使用時長和功能使用頻率。

4.2.1? 使用時間段

從用戶使用App的時間分布來看,主要集中于20點—23點,其比例高達63.96%。其次就是14點—17點,占比為61.26%。位居第三的時間段是8點—12點,占比57.66%。再次之,是17點—20點,比例稍有下降,為52.25%。不難發現,用戶使用App記錄自己學習時間主要集中在上午、下午和晚上,以及下午向晚上過渡的這四個時間段,與大學生的課程時間安排有著較高的吻合度。

4.2.2? 使用時長

問卷結果顯示,有接近五成的用戶每天使用時長在0.5~2小時內,足夠完成一次番茄鐘甚至一個工作周期。而“30分鐘內”和“2~5小時”則各占兩成,更長時間的“5~8小時”和“8小時以上”則只是極個別情況。

4.2.3? 功能使用頻率

功能方面,較為常見的有“學習記錄” “打卡”“分享至其他平臺”“需購買/開通的增值服

務”等。

對于“學習記錄”這項功能,很少有人會忽視。通過5分量表測量(1=從不,5=幾乎每次)反映M=3.45,S.D.=1.256。因為此類App除了在規定時間內對手機其他應用或者功能進行限制外,記錄本身就是它的一個特色,這些記錄對于一個人的學習生涯來說就是一種榮譽的證明。

對于打卡功能,“從不”這一選項的比例有了顯著的增長。通過5分量表測量反映M=2.66,S.D.=1.261。打卡對于大部分人來說都顯得意義不大,也就無須每天定時定點進行。

“分享至其他平臺”這一功能,超過半數的用戶都選了“從不”這一功能。通過5分量表測量反映M=1.80,S.D.=1.077。大部分人不希望連自己的學習行為也要自主或被迫地向外界展示,人們擔心自己的分享行為在他人眼里變成一種刻意地炫耀。

“需購買/開通的增值服務”通過量表測量反映M=1.77,S.D.=1.076。這與人們的消費觀念脫不開干系,人們似乎更愿意享受免費服務,而不愿意接受所謂的收費服務;同時,一些用戶認為免費的功能已經能夠滿足自己的需求,那些收費的項目對自己來說可有可無。

對四種功能使用數據進行配對樣本t檢驗,學習記錄和打卡的功能,都分別與成本型功能——付費的增值服務差異達到顯著程度(p<0.001)。(表1)

5? 評價與未來意向

5.1? 不同群體的評價與未來意向結果

不同群體對于學習時間管理App的體驗和預期可能不盡相同。數據反饋:用戶群體(現用戶和前用戶)的使用滿意度呈現較高的評價,滿意程度近5成。

針對四類受訪者群體設置“您如何評價此類學習記錄App對學習行為的推動作用”問題,反映大學生群體認可App有效性的程度,其中選項“一般”“有用”“非常有用”占比較大,分別為5成、3成和1成。普遍認同此類App對學習時間和行為管理的有效作用。

最后,“使用/繼續使用的意向”反映四類受訪者群體的未來使用意向,結果為60.1%的“使用”與39.9%的“不使用”。

5.2? 不同群體評價與意向的變量影響分析

為探究這些評價和意向與各變量之間的關系及其影響因素,研究小組對四類群體的數據采取分組方式,進行多次Logistic分析、線性回歸分析。

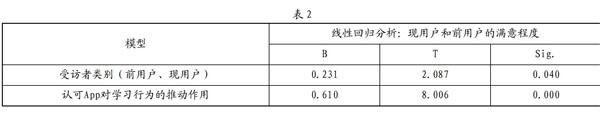

5.2.1? 體驗滿意度

對比現用戶和前用戶體驗滿意度的影響因素時,大學生群體認可App的推動作用與其體驗滿意度呈顯著正相關(p<0.001),是否為現用戶也影響著他們對滿意度的評價高低(p<0.05)。(表2)

5.2.2? 作用的認可度

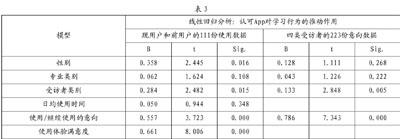

另外,在現用戶和前用戶的111份使用及評價數據中:未來意向和滿意度越高對App推動作用的認可程度(p<0.001)越強,性別、是否為現用戶也影響著這種認可程度(p<0.05)。

綜合四類被訪者的意向數據發現,認可App推動作用的影響因素依舊有受訪者類別(p<0.01)、未來意向(p<0.001)。(表3)

5.2.3? 未來使用意向

在現用戶和前用戶中,相較于流失的前用戶,正在使用并沒有放棄的用戶會繼續選擇使用這款App(p<0.05),認可推動作用的態度也會影響他們未來繼續使用的意向(p<0.001)。

在非用戶和非知曉者當中,當同學認可App對學習有推動作用(p<0.001)時,對于這款App的使用意愿將會更強烈。

綜合全體數據分析,大學生群體對于App的使用意愿與認可該類App的推動作用呈現顯著的正相關(p<0.001),不管是非用戶群體,還是用戶或者觀望者,都會看重App的有效性。人們對一款App的使用,會考慮其是否能達到自身的預期效果,只有良好的用戶體驗才能保持對用戶的黏性,否則,就會失去用戶。(表4)

6? 訪談:不使用的動機因素

受訪者類別與使用意向的交叉結果表明,非用戶的不使用意向最低,約為5︰2;其次是非知曉者和前用戶的不使用意向,同為1︰1,研究組在選擇采訪對象時側重這些群體,針對不同的選擇情境探究不同的動機:不使用的原因、放棄的原因、個人經歷等,與12位受訪對象進行了各10~20分鐘左右的半開放式訪談。

訪談記錄補充了這樣一些共性的不使用因素,我們將它們歸為消極與積極兩大類。

消極因素:一些非知曉者群體在了解App使用原理后,表示番茄工作法不適合自己的學習習慣;他們認為效果要看個人,時間管理App對本身就自制力好的人是有加持作用,但如果自己的目標感不強、自制力差,則效果也一般。對非用戶、前用戶而言,他們認為近期沒有緊急的需求或目標,還有受訪者表示喜歡有持續的長時間來使用。關于App本身的設計,他們提出如下的顧慮,一是白名單的自主性強,個人如果設置了很多白名單軟件,App的時間管理作用就被削弱;二是一些數據授權會侵犯個人隱私,將被追蹤整臺手機的使用記錄。

積極因素:一些受訪者表示相信自我安排會更靈活,如在同一設備上學習網課、整理筆記,會形成沖突;最后有同學介紹了自己的方法,她習慣手寫日程本,但會配合每一周期的番茄鐘提示,這樣不用完成一件事就要打開手機(不用完全依賴App的功能),另外她也表示因為開始工作成為了前

用戶。(圖1)

7? App開發的潛力

那么這種個人性質的行為記錄App為什么會新設社交互動功能,甚至有人愿意付費開通這類服務呢?研究組認為它的社交功能會帶來學生群體行為的主觀規范,因為虛擬自習室等社交功能容易為不學習、較少學習的用戶帶來無形中的壓力,這樣的排行榜和實時數據公開會讓用戶感覺到與他人的

差距。

另一方面,一些使用付費社交功能的受訪者覺得這是一種結伴學習,與之前“孤軍奮戰”不同,找到有相同學習目標的同好可以互相監督,也可能會有勝負心想去超越他,但這屬于良性競爭。虛擬自習室等社交功能讓他們即使不能完全在同一空間、時段學習,也能達到每日結伴的激勵效果。而一些初次了解這種社交功能的非知曉者們也持看好的態度。

8? 結論

綜上所述,本文以當前高校學生群體對時間管理App的使用行為特征、使用心理、體驗評價以及相互的影響進行了調查分析;以訪談方式補充了積極、消極的動機因素,解釋App的社交性功能開發的合理性。本文的主要發現可概括如下:

第一,用戶構成:在時間記錄App的用戶當中,有六成以上的人是為了更好的利用零散時間。

第二,使用行為特征:用戶每天使用App的主要時間段為20點—23點和14點—17點。對于時間的把握,用戶更加追求精細化,更希望利用好每一段時間。同時,人們更多愿意使用App本身的免費功能,對于付費功能的使用則意愿不強。

第三,評價與未來意向:大學生群體會評估App使用價值,即使用此類App是否會對自身學習有促進的作用,認可度越高,人們的使用意愿就越強烈。在用戶群體中,人們對App使用效果極為看重,如果使用效果良好,則會增強用戶繼續使用下去的意愿,反之則可能促使用戶放棄使用或轉向其他App。

第四,潛在用戶與前用戶不使用學習時間管理App受到不同的動機影響,存在內部與外部的消極因素或者積極因素。

第五,App開發的社交功能受到普遍認可,雖然付費經濟接受程度暫不高,但它在一定程度上增強了用戶聯系,對它表示好評的使用者也可能成為它的忠實用戶。

參考文獻

[1]中國互聯網信息中心(CNNIC).第43次中國互聯網絡發展狀況統計報告[R].2019-02-28.

[2]Staffan Noteberg.番茄工作法圖解[M].北京:人民郵電出版社,2011.

[3]Rogers,E. M.(2010). Diffusion of innovations. New York:Simon and Schuster. Dutton, W. H., Rogers,E. M. & Jun, S.H. (1987).Diffusion and social impacts of personal computers. Communication Research,14(2):219-250.

[4]高雅斯.基于記憶心理學的時間管理App服務設計探索[D].南京:東南大學,2018.