數字游戲批評理論與實踐的八個維度

何 威

[內容提要]“數字游戲”指依托計算機軟硬件技術和設備開展的數字化游戲活動。它是數字新媒體藝術中的獨特門類,帶來新穎的交互體驗、敘事方式和意義生產場域,并衍生出“電子競技”“游戲直播”等文化實踐,成為近十年來中國文化藝術門類中市場成就最大、最受青少年喜愛的領域之一。本文將數字游戲視為一種依托數字媒體而生的新型藝術形態,倡議對其展開嚴肅的、專業的藝術批評,以回應新時代的需求。本文辨析了“游戲批評”與“游戲評論”“游戲研究”的差異和關系;綜述了相關研究的國內外學術現狀及趨勢;并提出當前可以在八個維度上進行數字游戲批評的理論建構和話語實踐。這八個維度包括關于游戲文本(游戲本體)的技術、美學、機制、敘事的維度,面向游戲文本與主體關系的文化和影響的維度,以及關于游戲文本與語境間關系的歷史和產業的維度。

一、引言

“數字游戲”指的是依托計算機軟硬件技術和設備開展的數字化的游戲活動。游戲研究領域最知名的國際學術組織“數字游戲研究協會”(Digital Games Research Association,簡稱DiGRA)即采納了此概念來統攝各種游戲,包括“電子游戲”“視頻游戲”“網絡游戲”“手機游戲”“家用游戲機游戲”等。

數字游戲作為數字新媒體藝術中的獨特門類,帶來新穎的交互體驗、敘事方式和意義生產場域,還衍生出“電子競技”“游戲直播”等文化實踐,成為近十年來中國文化藝術門類中市場成就最大、最受青少年喜愛的領域之一。2017年底同時在線觀看《英雄聯盟》第七季全球總決賽直播的中國觀眾人數峰值超過了1個億,其總決賽現場設在“鳥巢”國家體育場,4萬多玩家到場觀賽,當晚還在居庸關長城上演了燈光秀。這一關于數字游戲的媒體事件,頻繁征用最具民族國家象征意味的符號,努力促成游戲與中國社會主流價值觀的和解與融匯。2018年8月的雅加達亞運會上,為中國電競選手奪金而兩度升起的五星紅旗,更是將數字游戲帶進了萬眾矚目的“高光時刻”。

2017年,中國游戲用戶規模達到了5.83億人次,游戲市場實際銷售收入達到2036.1億元人民幣,同比增長了23%。這意味著數字游戲已經是一種極為普遍的大眾娛樂方式,成為近半數中國人日常文化消費的對象。近五年來,中國游戲市場年度收入一直是同年度中國電影票房收入的三至四倍。與之相似的,根據NATO(全美影院業主協會)的統計數據,2017年美國及加拿大電影總票房為111億美元,相比2016年下降了2%;觀影人次相比2016年則下滑了6%。美國ESA(娛樂軟件協會)的數據卻表明,美國視頻游戲行業迎來了新的繁榮,2017年總銷售額為360億美元,同比增長了18%。近年來影視與數字游戲市場的此消彼長,是個國際性的趨勢。

數字游戲是21世紀繼影視之后最流行的大眾藝術與文化消費。然而,圍繞中國電影的審美、文化、影響乃至產業和政策等方面的學術研究與公共討論十分豐富,針對游戲在上述方面的相關研究在中國卻很少。這與游戲玩家規模之巨大、市場體量之龐大、社會影響之廣泛極不匹配。

二、游戲批評、游戲評論與游戲研究

中國人并非不關心游戲。從“《王者榮耀》會不會歪曲孩子的歷史觀”到“留守兒童沉迷手機游戲怎么辦”,數字游戲一次次被卷入社會輿論漩渦的核心。主流輿論也并非只把游戲看作洪水猛獸。筆者曾搜集并分析近40年來《人民日報》上所有關于游戲的1718篇圖文報道,發現它們對游戲、玩家及游戲行為的態度傾向已發生了明顯轉變——從1989-2001年間有7年未出現一篇正面報道,而近5年來負面報道占比僅有13%。報道游戲時的框架,也由曾經的“危害青少年”“治安管理”為主,變為2012年后以“產業經濟”“文娛新方式”為主。作為權威主流媒體,《人民日報》對待數字游戲看法的總體轉變具有典型意義,如風向標一般顯示出,在批評聲音之外,近年的主流輿論對游戲已有了更多的理解與寬容。

為回應社會現實的急迫需要,本文將數字游戲視為一種依托數字媒體而生的新型藝術形態,倡議對其展開嚴肅的、專業的藝術批評。

數字游戲批評(D ig it a l Ga me Criticism)可以也應該向成熟的電影批評學習。在中外都已成為顯學的電影批評,是溝通電影作品與觀眾、產業及其藝術之間的橋梁和紐帶,其格局和體系對電影文化意義重大。如羅蘭·巴特、勞拉·穆爾維、麥茨、德勒茲、詹明信、齊澤克等聲名顯赫的現當代理論家,都曾開展電影批評,且其意圖早已超越了具體的銀幕世界,而是經由流行的電影文本,探究更深更廣的人類精神領域與社會生活。同樣,數字游戲批評也應該努力樹立上述愿景,回應正在急速變化的現實。

盡管對游戲產品、現象與玩家的批評聲音在媒體上屢見不鮮,但這并非學術意義上的“游戲批評”,而是一般意義上的“游戲評論”(Game Review)。現有的游戲評論主要來自四個群體:主流媒體、游戲媒體、玩家和研究者。其中研究者聲音最為微弱,且真正的跨群體對話很少發生。從評論內容看則存在如下問題:第一,主流媒體存在偏見,評論要么缺乏洞見,對于游戲或玩家以負面個案之偏,概普遍現狀之全,要么動輒搬出“網癮”“玩物喪志”等負面概念,稱游戲“毒害”青少年玩家,流于道德恐慌(moral panic),讓游戲成為家庭與社會問題的替罪羊;第二,游戲媒體迎合廠商或玩家,評論要么成為軟文,要么過于媚俗,過分強調商業利潤及純粹娛樂,缺乏批判性;第三,理論視野狹窄甚至空白,缺乏學術深度和人文關懷(孫靜,2018)。

游戲研究(Game Studies)也與游戲批評的概念不同。游戲研究是將游戲本體、玩家、過程和相關現象作為對象,運用各個學科的理論與方法,開展假設求證、分析歸納、闡釋思辨等學術活動來追求真理。游戲批評一方面必須奠基于游戲研究這個堅實基礎,保持其學術上與智識上的批判性,以超脫通常意義的游戲評論話語;另一方面其旨趣和方式又有別于游戲研究,要為游戲研究建構的理論、使用的方法和尋得的結論找到出口,開展一種能與社會互動的話語實踐。它的直接目標是聚焦于作為一種藝術、媒體、文化或現象的數字游戲及其復雜影響,借鑒多學科的問題意識與理論觀照,解讀并闡釋游戲本體及其折射的種種嚴肅現實議題。在此過程中,來自藝術學、美學、心理學、社會學、歷史學、媒介與傳播研究等多學科的批評資源可以融為一體,貢獻于游戲批評。

三、相關研究綜述

(一)數字游戲研究

在計算機出現前,對于各種“前數字游戲”的研究散見于哲學、教育學、心理學等領域。最知名的如荷蘭史學家赫伊津哈的《游戲的人》(Huizinga,1938),將游戲視作人的本質特征;德國哲學家席勒與英國哲學家斯賓塞把游戲看作克服人的片面和異化的最高的人性狀態和自由、解放的真實體現,從而將審美活動跟游戲活動統一起來;傳播學先驅麥克盧漢則闡述了作為傳播媒介的游戲如何實現人的延伸。拉扎魯斯(Lazarus)《論游戲的魅力》認為游戲通過改變活動方式而使疲勞得到恢復;帕克(Parker)在《人的價值》中專門談到了游戲的價值是欲望的想象性滿足。皮亞杰(Piaget)、阿德勒(Adler)、蒙特梭里(Montessori)等人關注游戲在兒童成長、教育、心理治療中的應用;伽達默爾(Gadamer)則從現象學出發分析游戲,以更好地理解藝術作品的存在方式。

真正的數字游戲研究始自20世紀70年代,從《仿真與游戲》(Simulation &Gaming)創刊開始,數字游戲開始被納入文化研究范疇。心理學家Green fi eld(1984)將視頻游戲跟電視、電腦并置,考察其對兒童產生的影響。80年代起出現了大量數字游戲對兒童或人類生理、心理和行為的影響研究。在Web of Science數據庫中可檢索到數百篇與computer game、video game直接相關的如下研究:對兒童影響的研究,包括暴力與攻擊性行為的關系、合作與競爭、性別差異、對兒童的激勵、視頻游戲沉溺癥等;對兒童發展的研究,如兒童在視頻游戲中的選擇性注意和表演,游戲如何用于教育,通過視頻游戲訓練增強力量控制、認知能力,發展空間技能、注意力等;以游戲為實驗材料和研究工具,如研究心血管與緊張情緒,研究內分泌等。

隨著游戲產業和游戲藝術的發展,更多學者開始探討數字游戲的媒體特質、社會意義和文化內涵。例如,Sutton-Smith(1986)將電子游戲看作玩具文化的一部分;Crockford(1987)將數字游戲視作互動媒介并研究其“互動性”;Kinder(1991)分析了青少年為何熱愛《忍者神龜》這類影視及視頻游戲;Provenzo(1991)提出“視頻孩童”(Video Kids)概念并考察了任天堂游戲對兒童的生活及價值觀的影響。

此后,計算機科學、心理學、社會學、人類學、哲學、藝術、媒體與傳播研究等多領域學者都紛紛開展數字游戲研究。如心理學家Turkle(1995)以MUD游戲為對象的經典研究《屏上生活》采用了精神分析方法;Cassell和Jenkins(1998)編著的《從芭比娃娃到真人快打:性別與電腦游戲》一書采納文化研究路徑,探索性別在游戲中的再現與身份認同等問題;Jenkins(2006)的另一著作則通過研究游戲玩家來探索參與式文化。

在2000年前后,國外數字游戲研究進入了新階段。艾斯本·阿爾薩斯(Espen Aarseth)在2001年創辦了在線學術期刊《游戲研究》(Game Studies)并宣告當年為“電腦游戲研究元年”。而Gonzalo Frasca和Jesper Juul先后發表的論文,讓“游戲學”(Ludology)的概念開始受到關注,Frasca將“游戲學”定義為專注于數字游戲研究的新學科,并呼吁要以專門理論框架研究游戲。

與“游戲學”相對的研究視角是“敘事學”(Narratology)。這兩種視角從誕生以來就伴隨著持續的辯論:數字游戲應該被視為一種敘事媒介(持此觀點者如 Henry Jenkins、Janet Murray、Marie-Laure Ryan、Julian Kücklich),還是應該被看作是基于規則、重在“游戲性”的媒介文本(持此觀點者如Gonzalo Frasca、Espen Aarseth、Frans M?yr?、Jesper Juul、Markku Eskelinen和Aki J?rvinen)。經年累月的辯論奠定了游戲本體研究的基礎,凸顯了數字游戲有別于其他媒體藝術樣式的特征,也聚集了一批專事游戲研究的學者(Frasca, 2003)。

由此,歐美學術界的數字游戲研究開始進入繁榮期。游戲研究專著的視角和觀點變得更豐富多元:針對特定類型游戲的研究,如《MMORPG:玩家、上癮與游戲體驗》(Kelly,2004)和《槍炮,手榴彈和轟鳴:FPS》(Voorhees, et al.,2012);針對游戲文化與身份認同,有《數字文化、玩耍與認同:魔獸世界讀本》(Corneliussen &Rettberg, 2008);針對游戲史,如《重玩:視頻游戲史》(Donovan, 2010);游戲中的性別議題,如《網絡游戲文化中的性別與性:激情游戲》(Sundén & Sveningsson,2011);游戲產業如《視頻游戲產業:起源、現狀及未來》(Zackariasson, P. &Wilson, T., 2012);討論媒介融合,如《游戲電影:游戲如何重塑當代電影》(Kallay,2013);游戲中的聲音,如《聲音玩樂:視頻游戲與音樂想象》(Cheng, 2014)等。近年亦有關于游戲化(gamification)的若干著作出版并流行。2006年創刊的《游戲與文化》(Games and Culture)已是SSCI收錄的頂級學術期刊;游戲研究國際組織如“數字游戲研究協會”(DiGRA)和“高等教育游戲聯盟”(Higher Education Video Game Alliance,簡稱HEVGA)已經很有影響力。

反觀國內,數字游戲研究起步晚,成果少,范圍窄。2003年前后,才有研究者較為全面系統地論述電腦游戲作為一種新媒介的特征、其交互與建構的二元性、及“競爭—敘事—溝通”的研究框架(何威,2003)。黃鳴奮(2003)的《數碼戲劇學:影視、電玩與智能偶戲研究》是國內最早論及數字游戲的專著,討論了游戲開發者、玩家并展開美學和哲學思辨。而國內最早專論數字游戲的書籍《游戲東西:電腦游戲的文化意義研究》(米金升、陳娟,2006)并非嚴謹的學術著作,而是通識讀物,談到了電腦游戲的發展簡史、玩家的道德困境等,其學理性相對欠缺,某些觀點也待商榷。黃鳴奮(2011)再度論及數字游戲,將其置入六卷本《西方數碼藝術理論史》的宏大視野下加以關注,正式確定其藝術史上的地位。關萍萍(2012)較系統地闡釋了電子游戲的互動特性與敘事特點。鮑鯧(2012)從青年亞文化視角,沿用霍爾的解碼理論討論了網絡游戲。宗爭(2014)重回赫伊津哈式的廣義游戲概念,開展符號學研究,論及游戲的定義、內部結構、表意機制、游戲性等問題。黃佩(2017)將游戲納入傳播學視野,探討其中技術與文化的互動和創新。除去上述寥寥著作,國內有關游戲的期刊論文和學位論文,大部分集中在探討“游戲成癮”“游戲與青少年心理”“游戲產業模式”等較窄的范圍內。

(二)數字游戲批評研究

21世紀以來,國外數字游戲批評的理論研究日益豐富,批評視野涵蓋游戲的技術呈現、美學標準、藝術語言、玩家影響與文化效應等。

著名文化研究學者、前MIT媒體實驗室主任詹金斯認為,游戲帶來了新的審美體驗,將電腦屏幕變成了實驗性的創新領域,堪稱影響21世紀美學的全新藝術(Jenkins,2002)。

較為系統的游戲批評方法專著有MIT出版社出版的《視頻游戲批評路徑》(Bogost,2008),基于文學理論、哲學、技術和設計四個視角,建構游戲批評的視野與方法。其他論著還有關注方法探索和歷史發展的《玩的研究:游戲分析的方法論進路》(Aarseth, 2003);從美學標準及理論出發、將數字游戲界定為“具有獨特美學特質的文化客體”的《美學理論與視頻游戲》(Kirkpatrick, 2011)、《游戲的美學》(Upton, 2015);或是從敘事角度進行理論研究和批評實踐的如《電腦游戲:文本、敘事與游戲》(Carr, et al., 2006)。

前述幾部國內游戲研究論著中,唯有黃鳴奮教授的著作對數字游戲展開了集中的藝術批評和哲學思辨。CNKI數據庫中還沒有“游戲批評”相關主題的學術論文;“游戲評論”相關的僅有一篇,提出了建構游戲評論體系的想法(葉子新、王峰,2015);“游戲審美”“游戲美學”主題下僅有幾篇博士、碩士學位論文,論及電子游戲審美體驗(潘秀瑛,2015)或美學思考(曾曉東,2004),建議將之置于視覺文化視野中考察(李然,2013)。文化藝術類期刊中偶有批評式的論文發表,如討論游戲《找你妹》的角色政治(孫靜,2018);又如以手游《戀與制作人》為個案,分析女性向戀愛類游戲的心理作用機制,揭示其“白日夢”式的敘事如何有效遮蔽現實(溫彩云、周宣任,2018)。

另一方面,已經相對成熟完善的影視批評乃至媒介批評可以為游戲批評提供理論和方法上的借鑒。幾十年來,多位中國學者已經在影視批評等領域作出了大量理論建構和話語實踐的貢獻,專著如周安華的《現代影視批評藝術》,歐陽宏生的《電視批評論》《電視批評學》,陳犀禾、吳小麗的《影視批評:理論與實踐》,李道新的《中國電影批評史(1897-2000)》《影視批評學》,戴錦華的《電影批評》等;而章柏青、饒曙光、尹鴻、周星、賈磊磊、張會軍等學者也陸續發表過多篇相關論文。關于媒介批評的理論貢獻也不在少數,如劉建明的《媒介批評通論》《西方媒介批評史》《中國媒介批評史》,王君超的《媒介批評:起源·標準·方法》,陳龍的《媒介批評論》,謝靜的《建構權威·協商規范:美國新聞媒介批評解讀》,李巖的《媒介批評:立場、范疇、命題、方式》,郝雨的《中國媒介批評學》等。

隨著游戲藝術及游戲產業的飛速發展,國內游戲批評理論缺位、實踐稀少的現狀也產生了改變的契機。2017年和2018年,連續兩屆“游戲研究探索”圓桌論壇在北京師范大學舉行。其中,2018年論壇主題為“數字游戲批評的理論與實踐”,邀請了游戲研究領域開創者之一的艾斯本·阿爾瑟斯到場。國內一批關心游戲研究與游戲批評的青年學者正在形成學術社群,并參與到國際學術交流對話之中。

四、圍繞文本、主體和語境的八個批評維度

在探索數字游戲批評理論和實踐的過程中,一方面我們要承認中國學者對中國的游戲相關議題將有更強烈的人文關懷、更敏銳的問題意識和更確切的研究路徑,另一方面我們也要看到國際上已有的成果。我國的游戲批評并不需要完全從頭來“重新發明輪子”,而是可以“洋為中用”。

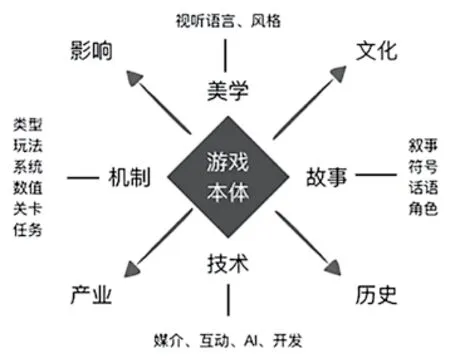

筆者借鑒了Jesse Schell的經典論著《游戲設計藝術》中提出的游戲的四種基本元素,也是對游戲本體的認知框架(Schell, 2015),并將游戲本體視作藝術批評中最關注的“文本”(text),進而思考其與另外兩個關鍵要素“主體”(subject)和“語境”(context)之間的關系,并以此建構了游戲批評的理論建構和話語實踐均可參照的八個維度。八個維度分別簡稱為:美學、故事、機制、技術、文化、影響、歷史、產業(如圖1所示)。其中前四個對應著游戲本體即文本的四個組成部分;文化和影響的維度,對應著游戲文本和游戲主體(即玩家)的關系;歷史和產業的維度,對應著游戲文本和游戲語境的關系(即游戲所在的時空與社會)。無論是游戲批評的理論研究還是話語實踐,都可以選取其中一個或幾個維度而展開。下文將簡單闡述各維度的涵義及開展游戲批評的可能。

圖1 圍繞文本、主體和語境建構的游戲批評的八個維度

(一)美學之維

這是指數字游戲的圖像、特效、風格、音樂、音效、氛圍、界面等方面,是玩家對游戲最直觀的感受,也會貫穿游戲體驗的始終。藝術審美體驗作用于人的身心和情感,數字游戲批評的美學維度就建立在審美體驗和情感沖動之上,始于赫伊津哈、席勒、斯賓塞等先哲對游戲、藝術、人性之沉思。

數字游戲既存在傳統意義上的作者、作品與受眾,也具有獨立的藝術語言,提供有別于其他媒體藝術的高峰體驗。其藝術語言的核心是通過對玩家行為的限制與引導,在事先設計的情境、規則與隨機發生的玩家參與、表演和互動之中,完成千人千面的藝術表達、敘事和抒情。通過轉化其他藝術門類的語言,比如借鑒電影的視聽語言,數字游戲可以完整地承擔敘事功能;而利用戲劇與舞蹈的身體經驗,也能表意和抒情。其美學特征暗藏于游戲文本的視聽與交互行為的整體經驗之中。玩家通過多層面的游戲體驗,將游戲主創者對特定經驗的編碼展開解碼、轉化、提煉,并進行對話式接受。這也是數字游戲與訓練軟件的重要區別。

在此維度,游戲批評可以借鑒相對成熟的影視批評的理論及話語,去探索游戲本體表現和藝術語言,去思考數字游戲與其他藝術門類的區別與融合,數字游戲的類型劃分及其特征,數字游戲的藝術語匯為何,如何形成完整的敘事表意系統又如何形成風格,與其他藝術門類語言之間的融合與反哺,數字游戲審美的特征、對象、意識、范疇是什么,其審美標準和趣味如何變化及其原因。

(二)故事之維

敘事是數字游戲與其他媒體藝術共有的重大功能。用怎樣的話語,去講述怎樣的故事;其中的角色設定及其敘事功能的發揮;角色的轉變過程;符號系統及其神話;對歷史和現實的再現與建構;以及性別、階級、種族等議題,都是這一維度上游戲批評的重點。

如前所述,形塑了游戲研究面貌的敘事學(narratology)與游戲學(ludology)之爭的核心,是如何理解游戲媒介的本質。“游戲學”一派的勝利也并未否認游戲的敘事本質,而是更強調玩家的互動亦是建構敘事的重要環節,是有別于傳統影視等敘事媒體的本質特征。

游戲并非意義早已寫定的設計者的產品,而是一種玩家與設計者意圖的博弈,是一種游戲過程中不斷被建構和生成的活生生的新的敘事。從一直以敘事為核心的歷史學,到傳統敘事理論如普洛普對民間故事原型及功能要素的發掘、坎貝爾“英雄之旅”等,再到數字人文(digital humanities)關于新媒介敘事的研究,都可以幫助游戲批評者更深刻地認識游戲敘事的作用及潛力。

(三)機制之維

數字游戲的機制,包括決定玩家可以如何、應該如何行動的規則與玩法,和搭建虛構世界觀、提供具體功能的系統,還表現為構成游戲具體情境和目標的關卡及任務,牽涉到背后的數值與等級,并且造就了游戲的不同類型,如第一人稱射擊類、模擬經營類、角色扮演類等。

在這一維度上的游戲批評,首先要求對游戲設計的流程和思路有充分理解,因為這一維度也常是產業內設計研發的重點和影響產品品質的關鍵。此外也可用費爾南德-瓦拉(Fernández-Vara,2014)的游戲形式分析體系,去探討如游戲世界的規則、游戲存檔、價值觀與程序修辭、程序內容與硬編碼內容、控制模式、關卡難易度、規則驅動游戲與目標驅動游戲、關卡設計、選項設計、作弊/修改/破解/漏洞等內容。

(四)技術之維

數字游戲本體的四種元素中,技術對于玩家體驗來說,相對處于底層,難以察覺。它包含游戲開發過程中涉及的引擎、程序、腳本,也包括玩家體驗過程中的硬件、人工智能、媒介環境、互動方式等。例如VR、體感等概念,都是此維度下開展游戲批評的熱點。

游戲及相關IT技術的研發擴展了游戲的表現力與創造力,技術發展與設計思路的相應演進也在不斷刷新玩家體驗。但技術發展的局限與二元本性始終會影響數字游戲。奠基于0和1的數字游戲無疑是結構主義及數理邏輯的極致體現;它與藝術創作的自由、玩家在賽博空間中的感知經驗暗藏著不可調和的矛盾。科學求真,可證偽性意味著二元基礎的數字游戲技術跟其他科學范式一樣,追求可重復性及結構化的生產方式;藝術求變,藝術創作會因創作者的感知能力及藝術理念隨時間變化,不斷挑戰自我,發展變遷;玩家求體驗,他們需要在一定的舒適區內、可理解的符號系統內和熟悉的游戲類型之中,追求多層次、經歷過又有新意的身心體驗。從此意義而言,數字游戲批評的技術維度建立在其數理邏輯本性、藝術自由與玩家體驗層之間的拉鋸戰,而非簡單地用更“高級”“逼真”“快速”的技術與設計合謀對玩家施魅、使其沉迷的過程。

(五)文化之維

是指將數字游戲視為一種鮮活的文化樣式和活動,思考“游戲中的文化”和“文化中的游戲”,注重玩家的主體性與主體間性。此維度下游戲批評的核心是游戲的文本、符號、象征、意義、認同、權力等關鍵要素間錯綜復雜的互動關系,可用的研究方法有文本分析、闡釋民族志、深訪、焦點小組等。

文化研究起源于英國,本就是跨學科的研究領域,受惠于文學理論、人類學、政治學、歷史學等。其三大奠基人雷蒙·威廉斯、理查德·霍加特和E.P.湯普森創辦了伯明翰“當代文化研究中心”(CCCS),也真正開啟了人們如何使用/消費當代大眾文化,并如何受其影響的研究。斯圖爾特·霍爾的“編碼/解碼”理論、赫伯迪格的青年亞文化研究、安吉拉·麥克羅比的少女亞文化研究、戴維·莫利對電視新聞節目《舉國上下》的研究、洪美恩對肥皂劇《豪門恩怨》的研究到約翰·哈特利的《解讀電視》……過去不登研究者大雅之堂的報紙、銳舞、流行樂、肥皂劇、電視節目,得到了嚴肅對待和深入考察,并引發了學界到大眾的繼續討論。這也是本文對當下中國數字游戲批評拋磚引玉的愿景。

文化研究也一直在發展。其結構主義轉向吸納了馬克思主義、女性主義、法蘭克福學派等思想;其意識形態轉向又將葛蘭西霸權理論、福柯后結構主義觀點納入視野。性別、階級、種族這些身份認同在文化中的再現方式及其后果成為文化研究最熱門的研究框架。另外,以約翰·費斯克為代表的學者關注“快感”多于“意義”,考察受眾的“文化游擊隊”式抵抗;以亨利·詹金斯為濫觴的所謂“文本盜獵”與“參與式文化”,在今日之網絡文化、動漫游戲文化研究中都極為常見。

(六)影響之維

數字游戲兼具“媒體”之屬性,決定了它就像書籍廣播影視一樣,承載和攜帶著特定形式和內容的信息,有生產制作環節,由于受眾的消費、閱聽、互動,而產生復雜多元的意義,對個人與社會形成影響。基于半個多世紀以來傳播學科的豐富研究成果,我們得知這些影響無法一概而論,需要細致探討、具體分析。于是在這個維度,數字游戲批評可從媒介與傳播研究的豐富資源中汲取養分、比較借鑒,例如受眾研究、效果研究、文本分析、內容分析、虛擬民族志等。

另一方面,數字游戲有別于其他媒體之處至少有三:一是互動,如前所述,玩家參與后,文本才真正成型,是開放的、動態的、智能匹配玩家水平的文本;二是沉浸,不論是它帶來的魔圈(magic circle)效應,還是技術賦予的高度仿真體驗,又或精心設計的“心流”(flow)體驗及超長的體驗時間,都讓玩家在游戲中的沉浸遠遠比在其他媒體中更深入;三是融合,我們可以在一個游戲中置入一段電影、一段廣播、一章小說,但反之則不可行,也就是說,數字游戲是可以包含融合一切舊媒介形態的新媒介。所以此維度的批評創新也勢在必行。

(七)歷史之維

歷史維度展現了游戲文本與社會語境的復雜互動,可以使游戲批評在時空之中有堅實的定位,使游戲的社會意義更為凸顯。它至少有三層涵義:

第一,人們身處其中的社會歷史進程如何影響游戲的設計和生產。數字游戲的設計與生產,是工業社會下創意生產體制的一部分。游戲軟硬件既依賴于技術條件,又受到特定社會文化與公共意識的影響。因而特定時間與空間對于游戲的形式與內容都會產生影響,從現代性到后現代的系列理論都可作為理論資源。

第二,所有數字游戲中都包含了對于歷史的敘事,是歷史經驗的表現及再現。由開發者設計編碼的信息通過玩家互動而產生新的意涵,建構玩家的歷史認知與經驗。

第三,游戲發展史、藝術史、媒介史、新聞史、理論史和批評史等歷史編纂學、年代與系譜學意義上的歷史研究,可保障游戲批評不會成為無本之木。

(八)產業之維

這一維度的游戲批評更多地從政治經濟學、文化創意產業研究、政策研究、全球化研究的視角出發,關心的議題常是游戲文本的生產、流通、消費過程;游戲產業的贏利模式及其倫理問題;游戲玩家及其游戲過程如何被商品化并形成數字勞動(digital labor)以及“玩工”(playbor);游戲行業相關政策的制定實施過程中,媒體、廠商、政府主管部門和玩家等多主體的博弈;游戲產業如何嵌入全球文化工業,成為各國文化與經濟競爭的手段;游戲文本又是如何作為文化載體,在文化的全球化及本土化過程中發揮作用。總之,游戲批評的產業維度應并不僅限于關心游戲行業的產值和股價,而應該開展更深入的批判和探尋。

五、結語

筆者提出上述八個維度,難免存在種種思慮不周、邏輯不當;但仍然希望拋磚引玉,激發同仁們更豐富、更精彩的游戲批評成果。從具體的游戲文本出發,開展數字游戲批評的理論建構與話語實踐,多少可以避免純理論的空洞,具備較強的實用性和公共性,也將增進學界、業界、政府、公眾之間理性對話的可能。

在理論方法上,期望數字游戲批評能夠為我國藝術學科繼續開拓新疆域、引入新方法。在創作實踐上,期望數字游戲批評加深大家對游戲本體的理解,有助于探索游戲藝術語言和美學標準,推動創作。在政策參考上,期望數字游戲批評幫助大家充分認識和尊重數字游戲的藝術規律與媒介特性,為制定和執行科學、有效、可持續的游戲行業管理政策提供有益的參考,進而增強我國游戲產業的國際競爭力,增進我國的文化軟實力。