為培養聽障學生數學素養打好底色

——淺談聾校一年級數學《準備課》單元教學

江蘇省如皋市特殊教育學校 吳桂琴

剛入學的一年級聽障學生的數學生活經驗積累有限,如果第一節課就開始進入正常的數學教學模式,顯然是不太可能的。首先,教學對象聽力損失程度不同,年齡差距又大,有的孩子從沒離開過父母,對于學校生活顯得極為排斥,每天的情緒波動也很大;有的孩子雖有短暫的語訓經歷,也屬于保育員或父母全天候的陪護狀態,甚至上廁所這樣的小事都是由老師陪同的。進入一年級后,角色發生了很大的變化,加上語言環境欠缺,聽障學生在思想表現方面顯得極為單純可愛,心智年齡也明顯小于實際年齡。其次,他們對于數學學習的前期準備也不足,表現在沒有完整系統的數學語言的積累,也沒有生活經驗及日常交際方面的手語積累。這一切的結果表現在課堂中,即老師想傳達的信息,有的學生是看不懂,有的是不知道怎么看,即使看了,也不能正確理解其意。還有的聽障學生因為沒有受過課堂教學常規的練習和積累,老師說上課了,也不知道應該做什么,有的甚至在課堂鈴聲響起時,依然我行我素地玩自己的游戲,課堂中隨意站起坐下,小動作不斷,有時還會隨意發出聲音,上課時東張西望,顯得不受任務教學常規的約束。

種種現象可以分析得出,要讓一年級數學真正走入聽障學生的心靈,前期準備課單元的教學顯得迫在眉睫,舉足輕重。準備課單元教學主要是幫助初入學的聽障學生了解學校生活,初步培養他們愛學校、愛老師、愛同學的感情,同時,借助插圖以及“做一做”等教學,初步認識一些常用詞語,掌握書寫的正確方法,為后續學習新知識做好準備。如何響應“順從聽障學生天性而育之”,筆者將結合自己的教學實踐,談談聾校一年級數學《準備課》單元教學。

一、因游戲而樂學

魯迅先生曾說過:“游戲是兒童最正當的行為,玩具是兒童的天使。”我們從中得到啟發:對于一年級聽障學生,如果直接讓他們一本正經地端坐于課堂,教學效果可想而知。游戲是聽障學生對社會活動的一種初級模擬,適宜的游戲材料則是他們最為親密的伙伴,游戲可以有效開發他們的智力。在《準備課》單元教學中,我提前準備了一些游戲玩具,如:飛行棋、跳跳棋;在教室外的走廊里布置了跳房子,在室內的黑板報上布置了卡通的數字貼畫,墻面上布置了動態的鐘表圖案,在室內的區角里還準備了大量的積木、拼圖類玩具、球類器材等等。這些顯性材料的準備,有利于讓學生在輕松快樂的氛圍中感受到數學的存在。

例如,我在教學準備課單元里面的《大小》時,教材安排了三組情境圖,讓聽障學生結合畫面,感知物體的大小。對于沒有太多語言積累的聽障學生來說,讓他們只是憑借表象的圖片就說出誰大誰小,效果不太明顯。我設計了一個體能游戲“趕小豬”,游戲規則很簡單,借助羽毛球拍,將大小規格不同的幾類球撥到對面適合大小的紙箱內。輕松的游戲體驗中,不僅培養了聽障學生的手眼協調能力,同時也在潛移默化中感受到物體的大小,感知了大小匹配。如足球大,需驅趕到大紙箱里,皮球小,需投放到小紙箱里;乒乓球最小,能容納它的紙箱有好幾個,但是最適合的只有一個。借助游戲靈活組織教學活動,聽障學生在游戲活動中,體力、智力、交往能力也得到了極大發展,同時又激發了聽障學生參與學習活動的興趣。

二、因實踐而愛學

意大利有名的大畫家達·芬奇曾經說過這樣一句幽默的話,“理論是軍官,實踐是士兵。”這句話道出了實踐的重要意義。對于聾校的數學教學很有借鑒意義。剛進校的一年級聽障學生,對于數學知識的積累可以說是空白,只有極少的聽障學生有初步的數數體驗。但就是這樣的聽障學生,他們的天性卻非常喜歡動手擺弄實物。如果能給剛入學的聽障學生提供大量直觀具體的操作材料,就可以極大地豐富和積累他們學習的“直接經驗”,而這些直接的操作經驗是教者無法用語言傳達的。

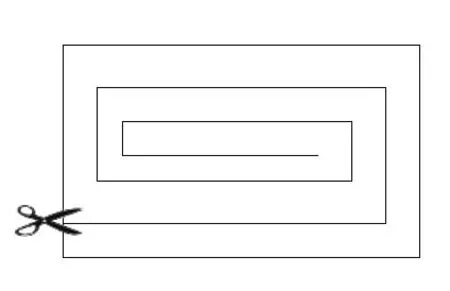

例如,我在教學準備課單元里面的《長短》時,設計了一個手工實踐活動:剪(撕)面條。在設計這組操作實踐活動時,因為考慮到聽障學生的差異性,同樣是投放的紙片,一張紙片是畫好圖案的(如下圖),另一張則讓聽障學生自主創作,可用剪的方式,也可以用撕紙的方式。在操作活動結束前,再給學生一段進行梳理、比較、反思的時間,同時考慮到準備課單元教學期間,聽障學生的數學語言還很少,重點讓聽障學生借助實物的對比刺激,不斷重復“長”“短”兩個關鍵詞,并適時板書,說出或者用手勢比劃出“長”或“短”,形成初步的數學概念。對于有殘余聽力的聽障學生,則要求他們說出“誰比誰長,誰比誰短”這樣的短句,積累一些規范數學語言的表述,既照顧到個別,又顧及全班。在這樣直觀的操作實踐活動中,促進聽障學生數學思維的發展,其樂融融,學習內容也能立體生動地走進他們的心中。這樣貼近聽障學生的教學,會讓聽障學生慢慢愛上數學。

三、因想象而會學

人們常說:每個孩子天生就是一個畫家。對于聽障學生來說,他們雖然失去了感知世界聲音的能力,卻不影響他們對世界的想象。在數學課堂中,很多無法用語言表現的東西,聽障學生憑借敏銳的視覺、觸覺,將投射于眼中的事物,借助圖畫的白描功能,頭腦中想象的畫面都可以躍然紙上。

例如,我在教學準備課單元里面的《多少》一節時,如果僅僅憑借教材中的一組葡萄對比圖的展示,促進聽障學生對多少的理解顯然不夠。在設計本節課時,我適時補充了一組想象活動:添畫蘋果。我給每位聽障學生發放一張情境圖,并結合動態影像《豐收的果園》,讓學生嘗試在畫面中自由添畫蘋果。失去了聽力并不可怕,聽障學生手中的筆就可以成為學習數學的力量,將手中的筆變成一對擁有想象力的翅膀。樂此不疲地涂,興致勃勃地畫,敏銳的視覺加上一些對色彩的感悟,數學與繪畫就能完美融合。聽障學生憑借想象的力量,學會表達,學會學習。

我們常說教學是一門科學,更是一門藝術。一年級的聽障學生是一個特殊的群體,沒有數學學習的體驗,語言交流也不順暢,這一切都要求我們的教育活動應順其天性,順勢而為,如此才能讓每一位聽障學生獲得適合的教育。這樣的教育應該每天都在生長,多一些鼓勵,多一些微笑,有時需要我們更多的耐心等待,需要教者更多的教育智慧。有一天,當我們真正能撥動學生內心深處的琴弦時,數學學習就能成為一件幸福和快樂的事。