西南山區人口空間重組及其對植被的影響

——以河流沿線為例

李 薇,談明洪

1 中國科學院地理科學與資源研究所/中國科學院陸地表層格局與模擬重點實驗室,北京 100101 2 中國科學院大學資源與環境學院,北京 100190 3 中國科學院大學國際學院,北京 100190

中國是世界上人口最多的發展中國家,正在經歷人類歷史上最大規模的城鄉人口遷移[1-2]。山區人口的減少可能會減輕生態系統的壓力,對植被覆被狀況的改善具有顯著促進作用[3-4]。在墨西哥中部[5],巴西南部[6],Costa Rica[7]等地區的實證研究都表明了這一點。一方面,勞動力人口遷出會造成遷出地農地撂荒的增加[8],從而促進植被恢復。另一方面,人口壓力降低減少了人類活動對植被的擾動,如放牧強度降低和森林砍伐減少,進而促進植被狀況的恢復[9]。類似地,在中國,有研究發現人口壓力減輕對生態系統具有積極作用[3,10-11]。例如,Cao等[11]研究了20世紀80年代以來人類活動、氣候變化和社會經濟發展對生態恢復的貢獻,發現人口減少是影響生態恢復的重要因素,Li等[12]在中國山區人口變化對植被綠度影響的研究中提到人口遷出對植被綠化具有正向影響。

MODIS歸一化植被指數(NDVI,Normalized Difference Vegetation Index)和增強植被指數(EVI,Enhanced Vegetation Index)是反映植被狀況的重要指標,也是目前被用于監測植被的主要參數[13]。NDVI是目前運用較多的指標,國內外學者用該指數對區域乃至全球尺度的植被狀況的變化進行了分析[14- 16]。由于NDVI在高植被覆蓋區存在著易飽和的問題[17],EVI在NDVI的基礎上進行了算法和合成方法的改進[18-19],不僅能更好地表達高植被覆蓋區植被的狀況[20],而且也在植被稀疏地區對植被有更強的區分能力[21],能更加客觀地反映巖溶地區的植被特征[19]。近年來,不少研究揭示了中國范圍植被變化具有較強的空間差異性[9,13,18,22],植被狀況變化的原因也受到了廣泛關注[23],這些研究重點分析了自然因素與植被變化的關系,例如探究NDVI變化及其與氣溫和降水之間的相關關系[10,24]。此外,有學者開始探討人類活動對植被變化的影響,例如,Wang等[25]在分析氣候和人類活動對中國南方山區植被變化的影響時,用回歸方程的殘差來表達人類活動的影響。這種方法只能粗略得到人類活動的正負影響情況,無法分辨人類活動的類型、強度和貢獻程度。綜上所述,這些研究有助于我們對植被綠度變化狀況及其影響因素的理解,但是,對于人類活動對植被的影響類型和方式的探究存在著較大不足。

山區是我國主要的地貌類型之一,全國約有2/3的面積屬于山地。山區生態環境脆弱,水土流失嚴重。因此,山區的生態環境問題成為地理學、生態學等學科研究的焦點之一。西南地區位于我國地勢第一級和第二級階梯的過渡地帶,也是我國重要的生態過渡區。該區境內包括云貴、川西高原、四川盆地、橫斷山脈等不同地貌,也是我國喀斯特地貌分布的主要區域。該區域人類活動強,石漠化嚴重、人地關系矛盾尖銳[26]。在調查中,我們發現西南山區人口空間重組現象非常明顯,有向河流沿線溝谷地帶遷移的趨勢。那么,如何定量表達這種人口遷移特征,這樣的遷移會對山區植被產生什么樣的影響?

本文以西南山區為例,利用MODIS數據分析該區域EVI的變化特征。考慮到人口普查數據較為準確和全面,研究時段定為2000—2010年。論文重點分析了該區各級河流影響區和對比區人口空間變化特征,并分析了人口空間重組對當地植被狀況的影響。這有利于加深我們對植被變化和人口變化之間關系的理解,同時,還能為該區域生態環境治理和恢復、合理引導山區人口的空間轉移提供參考[3]。

1 研究區與數據

1.1 研究區概況

西南山區總面積達112.1萬km2,介于97.34°—110.15°E,21.14°—34.30°N之間,包括云南、貴州、四川和重慶4省(市),其中山區面積比重分別為95.0%、95.1%、94.7%和86.9%[27]。該區是我國地形較為復雜的地區之一,地勢西高東低,集中了高原、山地、丘陵、盆地和平原等地貌類型[28](本文剔除掉了四川盆地區域)。區域內河網密布,具有豐富的森林草地資源和水資源,同時該地區也是我國少數民族和貧困人口集中的地區。在2000—2010年間,西南山區總人口下降了49.0萬,而鄉村人口下降人數達到2507.2萬,區域內人口空間重組現象十分顯著。

1.2 數據與預處理

本研究所涉及的數據主要有MODIS EVI數據、河流分布基礎數據、人口空間分布數據。

MODIS EVI數據為2000—2010年逐月EVI值,空間分辨率為250 m,時間分辨率為16 d,來源于NASA平臺提供的植被指數產品MOD13Q1[29]。本文用每年4—10月份的EVI均值代表當年EVI的均值。

1—5級河流矢量數據來源于國家基礎地理信息系統1∶400萬河流分布基礎數據。

人口空間分布數據的模擬主要基于人口普查數據、夜間燈光影像數據[30]和土地利用數據。在全國尺度上,結合燈光強度和土地利用數據,將縣級人口普查數據分配到柵格尺度上[31],柵格圖的空間分辨率為1 km。

2 研究方法

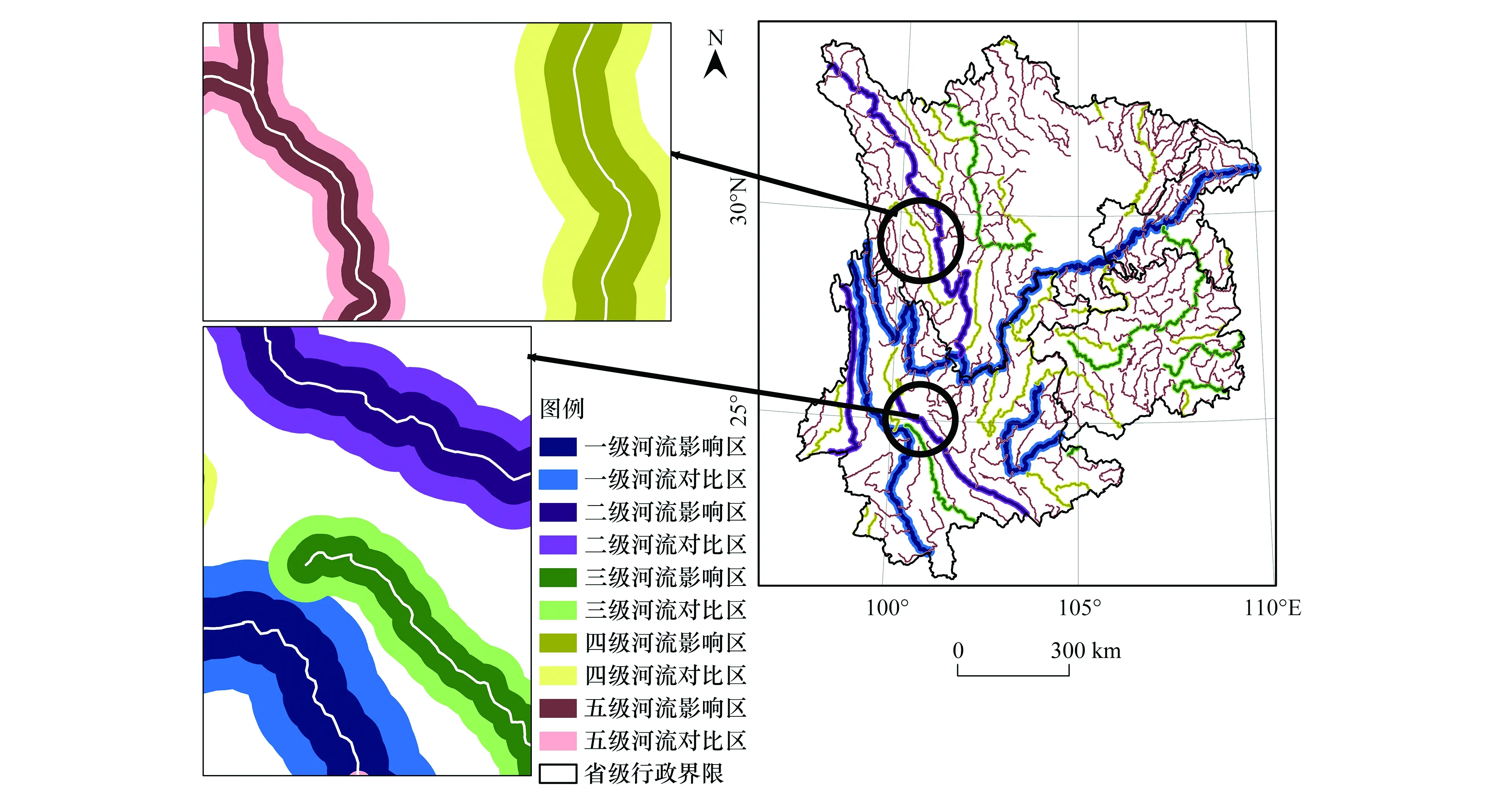

2.1 各級河流的緩沖區分析

從全國河流數據庫中提取西南地區各級河流的分布數據,為探究河流沿線人口空間重組情況,本文將各級河流的沿線區域確定為人口重組發生的重點區域,即人口重組的影響區。同時,針對該影響區做出一定的緩沖區域作為人口重組的對比區,進而比較影響區和對比區人口密度變化的差異。

圖1 西南山區河網分布圖Fig.1 The distribution of river network in mountainous areas of southwest China

本文共有5個河流等級,各級河流影響區和對比區范圍半徑也各不相同(圖1)。一級河流主要包括長江、金沙江、南盤江和瀾滄江,其河流影響區為河流兩岸5 km范圍內區域,相應對比區為該影響區周邊半徑為5 km的緩沖區域。二級河流主要包括雅礱江、怒江、禮社江和元江,影響區為河流兩岸4 km范圍內區域,其對比區為影響區外半徑為4 km的緩沖區域。類似地,3—5級河流的影響區分別為3 km、2 km和1 km,對比區的設置類似。

2.2 趨勢線分析

本文采用趨勢線分析方法對2000—2010年EVI的變化趨勢進行分析,即自變量為時間,對EVI進行一元線性回歸分析。若回歸系數為負,即EVI_Slope(斜率)小于0,說明此變量在研究時段呈減小趨勢,其絕對值越大變量減小趨勢越明顯;反之呈增加趨勢[3,10,32-33]。計算公式如下:

(1)

式中,EVI_Slope為研究時段EVI的變化趨勢;y為研究時段年數,i為第i-th年,i值為1到11。

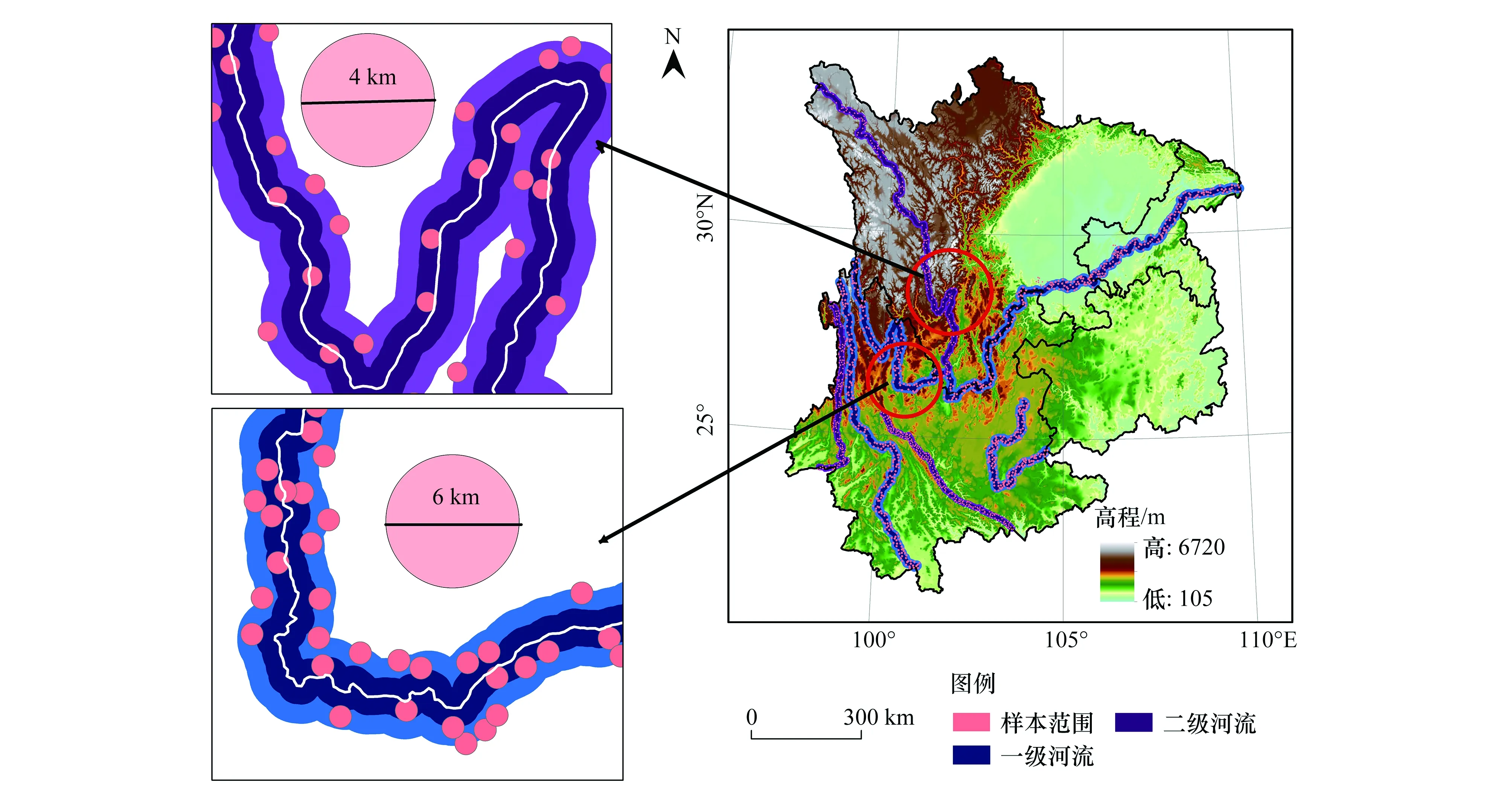

2.3 樣本選擇

本文采用隨機抽樣法在主要河流(一級河流和二級河流)影響區和對比區均勻選擇樣點(一級河流影響區和對比區、二級河流影響區和對比區樣本量分別為372、432、385和405),一級河流影響區和對比區、二級河流影響區和對比區各樣本分別是半徑為3 km和2 km的圓形區域,樣本之間不重疊(圖2)。統計各樣本的人口密度變化和EVI變化趨勢,對河流影響區、對比區的人口密度變化與EVI變化趨勢進行相關分析。為真實反映植被狀況,本文分析EVI變化趨勢時,剔除了范圍內建設用地和水域部分。

圖2 相關分析樣本分布圖Fig.2 Spatial distribution of samples for correlation analysis

3 結果與分析

3.1 西南山區河流沿線2000—2010年人口重組狀況分析

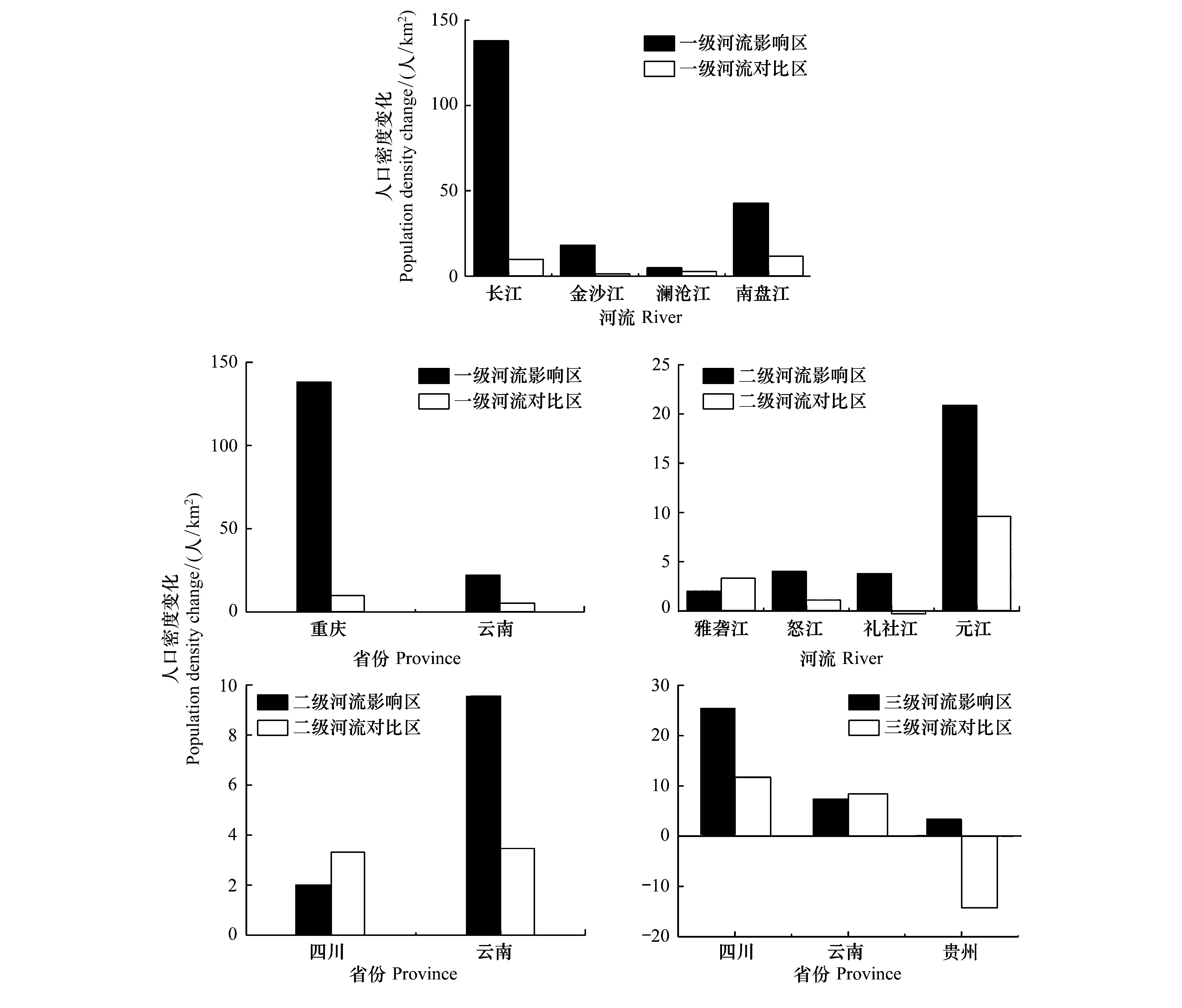

本文通過對比各級河流影響區和對比區2000—2010年人口密度變化,來探索西南山區人口空間重組特征。整體上看,一級和二級河流沿線影響區和對比區人口密度均增加,但是影響區人口密度增加遠大于對比區。一級河流影響區增加量比對比區增加量高出75.9%,這個比例在長江、金沙江、瀾滄江和南盤江分別為92.8%、92.7%、45.3%和72.7%(圖3)。二級河流影響區增加量比對比區高出42.1%,其中怒江和元江分別高出了72.4%和54.0%(圖3)。總的來說,在一級和二級河流,人口出現了往河流沿線聚集的趨勢,且人口在河流沿線的影響區聚集程度大于對比區。

圖3 西南山區三級及以上河流人口密度空間變化情況Fig.3 Spatial variation of the population density in rivers of Grade 3 and above and in different provinces in mountainous areas of southwest China

從三級以上河流分省情況對比來看,一級河流人口向河流沿線集中趨勢明顯,影響區遠大于對比區,這在重慶市更為明顯,影響區人口密度增加比對比區高出92.8%,而云南省影響區比對比區高出76.1%。二級河流也出現類似的規律,其中云南省內河流沿線影響區比對比區高出了63.7%。例外的是,四川省境內的雅礱江處于川西高原,海拔較高,影響區和對比區人口密度增加量較小。

四川省和云南省境內的三級河流沿線人口密度均增加,其中四川省境內影響區比對比區人口增加程度高出53.7%,云南省則對比區比影響區高出16.2%,貴州省影響區人口聚集而對比區人口密度減少,人口外遷顯著。由此可見,四川、重慶和云南三級以上河流沿線影響區人口均增加,且一二級河流影響區增加幅度遠大于對比區,貴州省境內三級河流沿線影響區人口也是增加的,但對比區人口增加幅度小。

位于貴州省的烏江、鴨池河、清水江、三岔河河流沿線人口密度均呈現減少趨勢,這些河流流經地區地形較復雜,因此河流沿線人口聚集難度大。

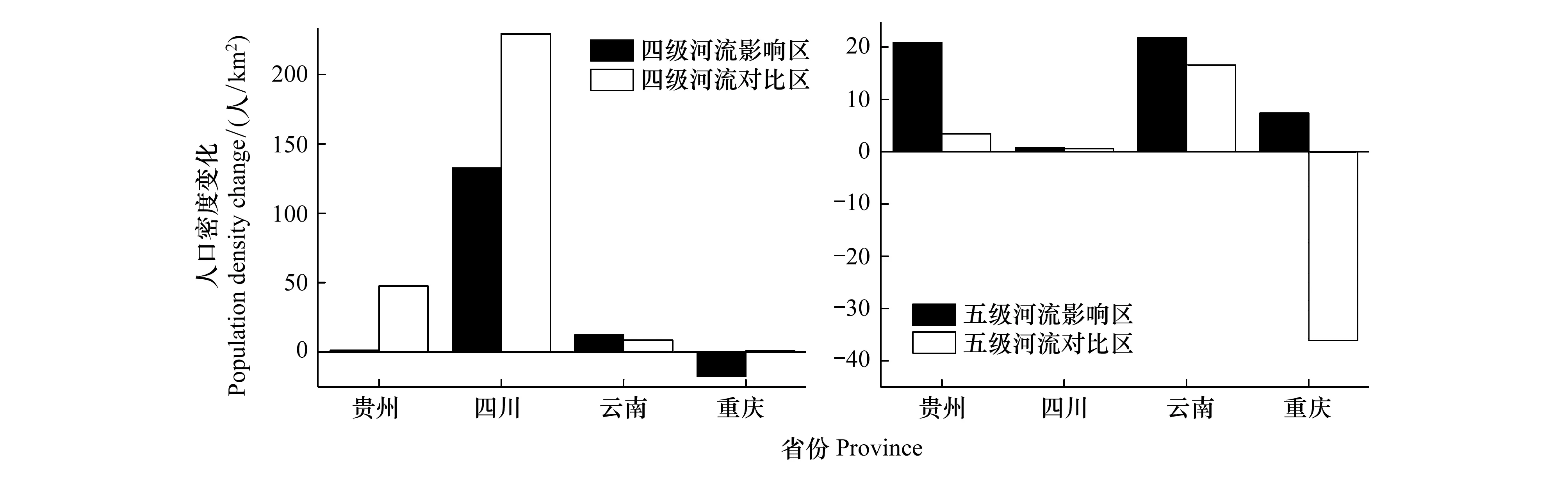

四級和五級河流沿線人口在貴州、四川和云南省都有不同程度的增加,重慶市存在減少的現象(圖4)。

圖4 西南山區各省市四、五級河流人口密度變化對比Fig.4 Comparison of spatial variation of the population density of the fourth and fifth-Grade rivers at the provincial level

3.2 西南山區植被指數變化

2000—2010年西南山區約73.7%的地區EVI表現為增加的趨勢。負值區域主要集中在西部鄰接橫斷山脈和云南高原的部分地區,這些地區EVI有下降的趨勢。

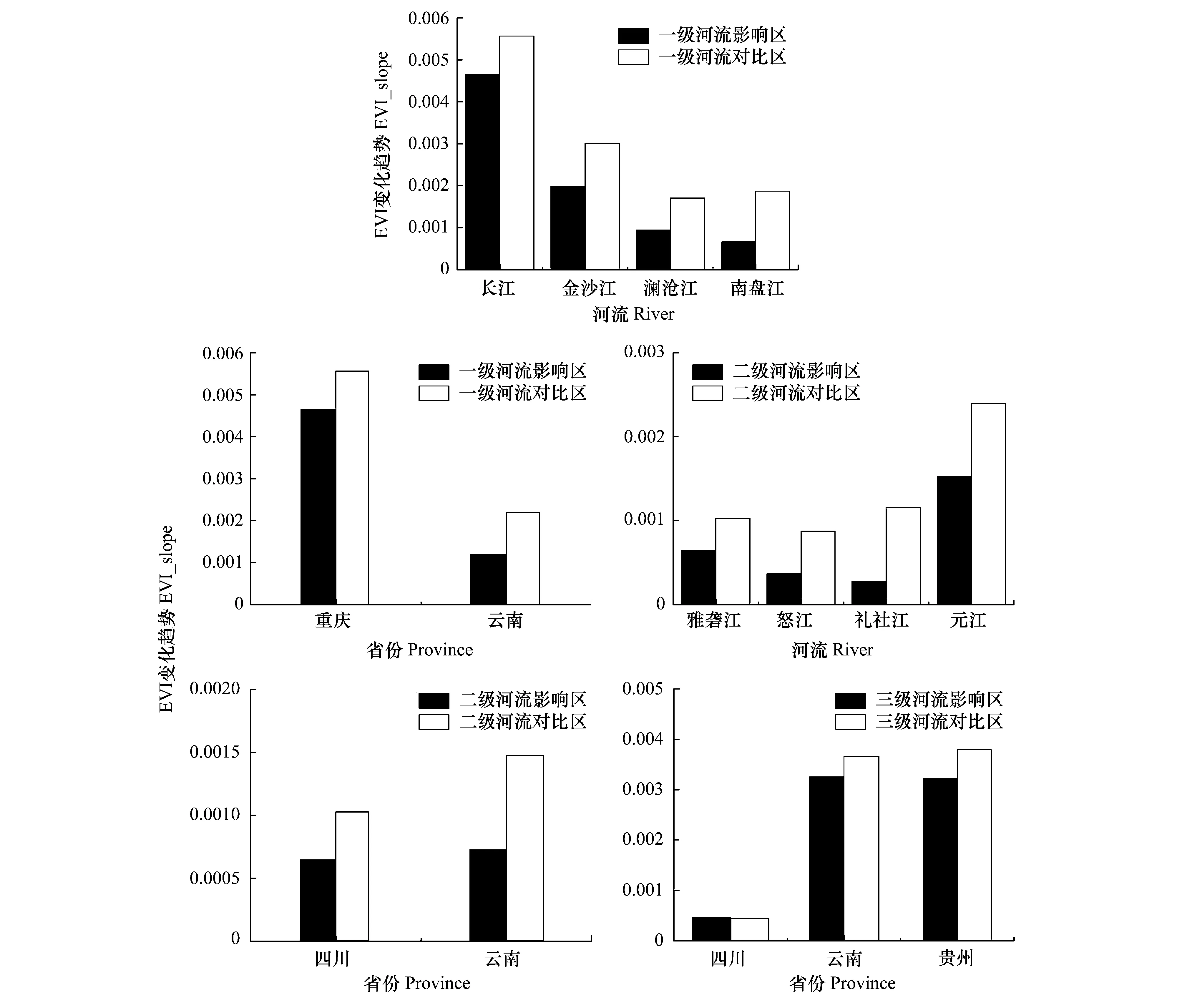

從各級河流EVI變化趨勢圖(圖5)可知,三級及以上河流沿線影響區和對比區EVI均呈現出增加的趨勢,且影響區增加趨勢低于對比區。一級河流中,長江、金沙江、瀾滄江和南盤江對比區EVI變化趨勢分別比影響區高出16.3%、34.1%、44.7%和64.7%。二級河流中,EVI變化趨勢對比區比影響區高51.9%,其中禮社江高出了75.7%。三級河流中,EVI變化趨勢對比區比影響區高17.0%。

圖5 西南山區三級及以上河流EVI變化趨勢變化情況Fig.5 Variation trends of EVI in rivers of Grade 3 and above and in different provinces in mountainous areas of southwest China

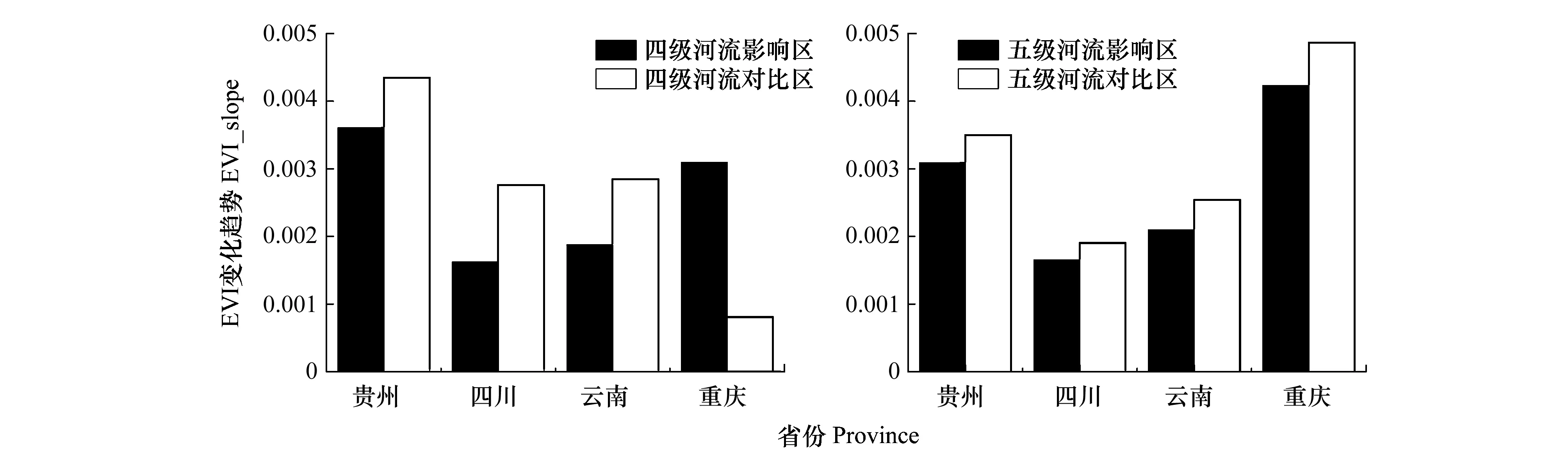

四級河流和五級河流沿線EVI變化趨勢在西南山區各省市都呈現出增加的趨勢(圖6),且影響區增加幅度小于對比區域。例外的是,在重慶境內的四級流域沿線影響區EVI增加趨勢較對比區更加明顯。

圖6 西南山區各省市四、五級河流EVI變化趨勢Fig.6 Variation trend of EVI of the fourth- and fifth-Grade rivers at the provincial level

3.3 人口空間變化與植被變化的關系

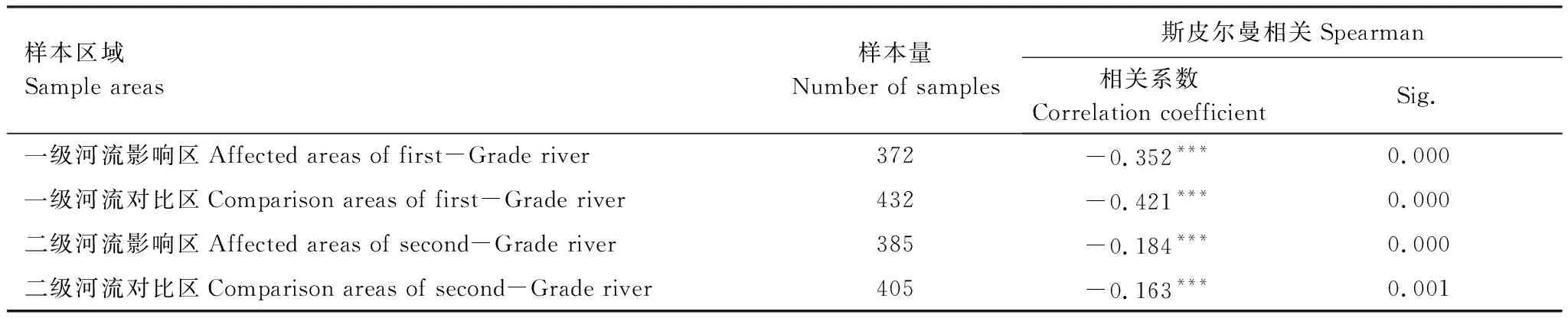

本文采用Spearman相關分析的方法分析人口密度變化和植被變化的相關關系,來探討人口空間變化對植被的影響情況。在區域內主要河流(一級和二級河流)所在范圍隨機均勻選擇樣本,對各樣本區域內人口密度變化和EVI_Slope平均值進行相關分析,兩者相關關系結果如表1所示。

表1 人口密度變化與EVI變化趨勢相關性分析

***. 表示在 0.001 水平(雙側)上顯著相關

表1顯示,一、二級河流影響區和對比區人口密度變化與EVI變化趨勢均表現出顯著相關性,顯著性水平為0.001。統計結果表明,植被EVI變化趨勢與人口密度變化呈負相關關系,說明河流沿線人口密度的增加不利于植被恢復。且河流級別越高,植被EVI變化趨勢與人口密度變化的相關系數越高。

4 結論與討論

在中國快速城市化背景下,山區人口遷出現象顯著,人口數量的變化對區域環境的作用明顯[34-35]。調查發現,山區存在大量人口空間重組現象,且具有明顯的規律性:人口向河流沿線集中趨勢明顯。本文基于空間人口數據、遙感植被指數和河流網絡數據,對2000—2010年西南山區各級河流沿岸人口重組、植被EVI的變化趨勢及兩者之間的關系進行了研究,研究結論如下:

(1)三級及三級以上河流沿線出現人口往河流沿線聚集的趨勢,人口在河流沿線的影響區聚集程度大于對比區。且河流等級越高,這種特征越明顯。

(2)從西南山區全區域來看,約73.7%的地區EVI表現為增加的趨勢。三級及以上河流沿線影響區和對比區EVI均呈現出增加的趨勢,且影響區增加趨勢低于對比區。一級河流中,對比區EVI變化趨勢比影響區高出約40.0%;二級河流中,EVI變化趨勢對比區比影響區高51.9%;三級河流中,EVI變化趨勢對比區比影響區高17.0%。

(3)植被EVI變化趨勢與人口密度變化呈顯著負相關,說明河流沿線人口的增加影響了植被的恢復。且河流級別越高,植被EVI變化趨勢與人口密度變化的相關性越高。

在研究人類活動對植被變化的影響時,由于人類活動的復雜多樣,很難被準確區分和定量表達。近年來,不少研究利用總人口數量的變化來探討人類活動對植被變化的影響[10,36]。例如,Cai等[10]利用Pearson相關分析的方法分析了鄉村人口數變化對植被變化的影響。但是這些研究常以行政單元作為研究對象,難以表達單元內人口的空間分布狀況,這可能會在一定程度上增加研究結果的不確定性。本研究利用空間柵格數據分析了河流沿線人口的空間轉移情況,結果發現,西南山區各級河流沿線人口密度總體上都是增加的,且越靠近河流人口聚集越多,這種現象在三級及以上河流沿線表現尤其明顯。而相較于高級別河流沿岸地區,低級別河流河漫灘狹窄,沿岸城市較少,人口密度增加幅度較小。

西南山區人口在河流沿線集中趨勢明顯,這促使了西南山區其他區域人口密度的大幅度下降,從而能促進其他區域植被的改善。其中,貴州省和重慶市河流沿線之外的地區,人口密度分別下降了7.7%和16.6%,而EVI變化趨勢增加斜率遠高于河流沿線的EVI變化趨勢均值。因此,我們應該更加重視河流沿線的生態環境建設,一方面促進人口更加有序地在河流沿線聚集,另一方面,也要防止由于人口集中導致的河流沿線生態破壞和河流污染等問題。

本文通過相關分析的方法發現了人口變化與植被變化具有顯著的負相關關系,人口密度增大會顯著降低植被變化趨勢,這與不少已有的研究[10,12]具有相似的結論。然而,人口的變化對植被變化的影響并不是直接的,它是通過人們的生產和生活方式的改變來實現。耕地開墾、建設用地擴展都可能對植被造成破壞;同時,由于青壯年勞動力外出打工,留守人口生產方式的改變、家庭能源結構的變化也會對植被造成影響。本文對于人類活動的研究選用了人口空間變化(人口密度變化量)作為表征指標,粗略分析了其對植被變化的影響,并沒有揭示出人口變化對植被的影響機制或影響途徑;另外,人口變化在植被變化中所占的貢獻率有待進一步研究。