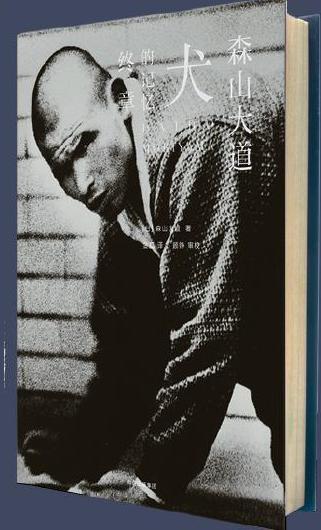

森山大道的一次“從良”未遂

朱白

日本攝影家森山大道身上總是有一股謎一樣的氣質。他可以突兀地出現在東京街頭,目不斜視地去捕捉街頭上的那些紅男綠女,以及他們身上完全可以映襯這個時代的各色表情,他們變成粗顆粒、低保真,甚至虛焦的影像呈現出來時,會魔幻一般變幻出一個既異于我們熟悉的這個世界,又同時完全契合這個世界的東西。乃至你會充滿仰望的姿態,深情地承認,這種圖像正是這個奇妙世界組成部分。

在很多荒謬的現實中,我想不出這個世界上還有其他什么手段,可以替換掉森山大道的照相機鏡頭。他在對扭曲的、生動的人臉的捕捉這件事上,簡直可以像發明電燈的愛迪生一樣對于人類不可或缺。有時候藝術幾乎可以等同于科學對于人類的貢獻,但事實上,很多時候在科學上是這樣的,如果不是愛迪生在1879年將電燈發明了出來,那么1880年、1881年,或者1889年,應該也會有人將之發明出來。但很多藝術作品是與具體的藝術家深度捆綁在一起的。倘若沒有安迪·沃霍爾,你會知道世界上竟然可以有那么奇怪的一個“瑪麗蓮·夢露”、“金寶罐頭湯”存在過嗎?

森山大道不僅僅給予了我們一幅幅常常被我們忽略掉的生活影像作品,同時也給予了我們一個觀看世界的視角。就此,即便你“看不到”,你也不再會妄言那個世界是不存在的。

容易被我們反復闡釋和言說的,往往是一名職業藝術家的那些“副業”,這當然是個有趣的現象。比如你對陳丹青的那些憤怒言論可能遠遠比他那些油畫作品更為熟悉,你對王朔的那些潑皮無賴般的雜文訪談,要比對他的小說更有好感,這就是“錯位”帶來我們意外收獲。同樣,攝影家森山大道也是一位備受尊重的散文家。至少在我看來他的《犬的記憶》和《邁向另一個國度》,已經算是經典的文學作品。這里不僅有對于一名攝影家行為的記錄,同時也有一名始終戰斗在街頭的猛士眼中的自己和世界。

正是基于對《犬的記憶》的精打細算的美好閱讀體驗,以及對于森山大道個人的期待,你在《犬的記憶》之后,再讀他14年之后的續集作品《犬的記憶終章》時,大體上會有一種失望透頂,甚至完全與《犬的記憶》閱讀體驗相反的感覺。

森山大道上世紀六七十年代橫空出世,出版《犬的記憶》時已是46歲,那時的森山大道的文字總是可以讓人輕易就讀出“真誠”,他哪怕是莽撞的,也會充滿一種樸實的質感。而在他60歲出版的《犬的記憶終章》,從一名不斷進階、充滿挑釁力量的中年人,已經漸漸流露出一位慈祥且見過世面老人的痕跡。他對于生活的記錄,也不再是激進或者質樸的,而是圓潤,甚至和諧的。這足以令森山大道的粉絲感到失望的同時,也會有一種“你變了”的錯覺。

這里不談森山大道在藝術上的變與不變,以及一位藝術家應該如何在自己不斷行進的藝術道路上,讓自己處于顛覆和延展的,僅從森山大道的文字上來說,《犬的記憶終章》的確讓他的那些讀者,至少會感到一絲不適吧。

但是森山大道依然是敏銳的,即便對于在寫作《犬的記憶終章》時已經接近老年人的他來說,他的洞察力和對世界的感受力,也總是令人放心的。在巴黎時,森山大道如此描述他眼中的尤金·阿杰特:“完全看不出任何拍攝者主觀的造作痕跡,它無情地剝開了向來包裹著巴黎大街小巷的那種獨特的‘巴黎風情,將一座赤裸裸的城市袒露在觀者眼前。”這是森山大道對于阿杰特的解讀,同時也可以看做是森山自己的一種審美取舍。

從文字回到森山大道這個人,以及這個人身上的“森山大道”符號上,你或許還應該對之有更多的理解。森山大道常被認為是與荒木經惟并列的日本當代攝影旗幟性人物,照我看來,森山大道真正給予這個世界重重一擊的是上世紀六七十年代,那時他作為一個“挑釁者”出現在街頭,出現在報刊雜志上,出現在一次次粗糙甚至還有些不堪的攝影展上,出現在那些心懷叵測的藝術評論家文字中……

而很多年之后,森山大道盡管依然活躍在東京新宿的街頭,透過那些追隨過他的紀錄片攝影機鏡頭和記者的描寫,你也能再次揣摩出森山大道對于藝術的篤定,但他放棄了新的嘗試,也沒有有效地做出“挑釁”自我的努力變更,而是繼續成為“森山大道”的代言人,亦步亦趨地模仿著那個曾經的自己。