語言微學習資源組織的構建:基于動態系統理論的研究視角①

萬昆 田穎 李娜

摘 ? 要:基于移動學習的“微學習”,在教育領域隨著學生使用的日益普及化而逐漸成為教育者的研究焦點。“微學習”以學習內容碎片化、學習資源推送途徑多元化、學習方式與過程的多重交互等技術優勢已逐步發展成為一個完整的學習生態。本文以動態系統理論在二語習得領域的應用研究為基礎,分析語言習得過程中微學習資源組織模式的構建要素,以協調和促進語言學習成效與認知能力發展規律的相互關系。

關鍵詞:動態系統理論 ?微學習資源組織 ?研究視角

中圖分類號:G64 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)09(a)-0223-03

Abstract:Micro-learning based on mobile learning has gradually become the focus of educators'research in the field of education with the increasing popularity of students' use. Micro-learning has gradually developed into a complete learning ecology with its technological advantages such as fragmentation of learning content, diversification of resources supplying, multiple interactions between learning methods and processes. This paper is based on the application of dynamic system theory in the field of second language acquisition to analyze the elements of organizational model of Micro-learning resources in the process of language acquisition, in order to coordinate and promote the relationship between language learning effectiveness and cognitive development.

Key Words:Dynamic System Theory; Micro-learning; Micro-learning Resource Organization

目前大數據、人工智能、云計算等技術快速發展,不同學科在知識構建的方法和技術手段上呈現高度的交叉與整合。在此背景下,學習資源的設計也逐漸由單一的物理資源及環境設計維度轉向多維因素下的構建研究。基于此,本文以動態系統理論為理論研究視角,探索如何構建第二語言學習微學習資源組織模式的影響因素及因素之間的依存關系。

1 ?第二語言習得規律與動態系統理論

美國著名學者Larsen-Freeman率先將動態系統理論引入到應用語言學領域,并比較全面的構建了動態系統論在應用語言學領域的理論框架,該理論強調語言是一個復雜自適應系統,即語言學習規律具有“系統在混沌的表象之下存在普遍的秩序”。自Larsen-Freeman之后,陸續有國內外的學者把動態系統理論與二語習得研究結合起來,如Herdina & Jessner的“多語動態模型: 心理語言學之變化視角”中,清晰的闡述了動態系統論的基本原則及其在第二語言習得領域的應用[1]。動態系統論研究在國際語言學重要期刊相繼出版(Bilingualism:language and cognition;The Modern Language Journal;Language learning)[2],由此一系列關于二語習得與動態系統論整合并應用在語言學研究領域備受關注。

1.1 動態系統的核心概念

動態系統理論的三個基本概念與語言發展最相關:系統的全面連接性、自組性和個體差異性。該理論的核心概念與第二語言學習的關聯性結合,具體表現為:(1)系統的全面連接。De Bot等的動態系統理論以完全相關聯為基本特性。動態系統的發展是一個自適應的復雜系統,既涉及認知心理過程,也有社會文化過程,是多重環境、多重資源在多層次不斷互動的動態過程。系統中所有的變量是相互關聯的,因此一個變量的變化會影響系統中其它變量,甚至會引發整個系統的變化;(2)自組織性。動態系統的多個變量和參數之間的平衡具有自組織性。如果系統表面上處于停滯狀態,但若出現某個有力參數改變或推動,系統會突破“吸引狀態”進行重組。在ESL/EFL教學中,應用動態系統理論的“吸引狀態”的概念,如母語的強勢概念吸引等;(3)系統的個體差異性。針對語言學校的學習者而言,個體的差異性可以體現在個體認知差異(包括智力、語言學能等)、情感差異(學習態度與動機等)、學習策略(認知策略與情感策略等)差異等[15]。學習者的不同語言水平和語言輸出情況的個體差異是語言作為動態系統在發展過程中自然涌現的結果,也體現了認知與環境互動的結果。

1.2 動態系統理論對語言學習的影響機理

動態系統理論與二語習得理論的內在關聯性,即動態過程的發展性特征。在語言研究領域,二語習得的動態系統包括語言、學習者和環境三個子系統,如學習者中介語的發展受一系列因素的影響,如母語、教學環境、語言學能、學習策略等。同理,第二語言的習得程度與熟練度也不是單純的某一個因素,而是依賴于諸多因素交互的結果,包括:(1)語言,除了已有認知資源中的文化中心及母語概念系統,母語與目標語言的距離是概念遷移發生的主要原因之一;(2)學習環境,中國的二語學習環境是制約學習效果的主要因素之一,學習者在單一語境國家接觸目標語的途徑單一,因此可以通過多模態的語言輸入,彌補單一語境的缺陷,增加課外二語的輸入量,以與多語言環境相比以達到語言接觸量的“平衡”;(3)學習者,語言學習既是個體學習也是與其他人互動交流的學習,可通過小組互動,線上線下資源的互動,學生與教學資源的互動來延伸有效的課堂時間,彌補單一語境學習語言的局限。

2 ?微學習與語言學習的應用研究

2.1 語言微學習的特征

微學習形式與語言學習的結合,主要是基于突破時間和空間限制的微媒體輔助平臺和內容多樣化存在形式。其特征包括以下幾點:(1)語言學習內容碎片化與整合化過程的結合。微內容是微學習的核心要素,由于微學習是伴隨著新媒體的出現而產生,學習內容上聚焦于“微”內容和和“短”時間,內容形式多樣,包括視頻、語篇片段、公開課、語音音頻、圖片、動畫等,通過對學習內容分割為較小的模塊,使學習者在短時間內輕松獲取多模態的語言學習內容[3-4]。所以,語言學習者基于碎片化的微內容學習后,對語言知識的積累和記憶利于學習者整合為連續的知識整體,即實現“碎片化—整合”過程;(2)語言學習資源推送途徑多樣性與語言學習成效。由于微學習推送形式多元化為學習者提供了更多的資源選擇與途徑接觸目標語,學習者利用微媒體隨時隨進行學習并把注意力聚焦于短時間內的短小內容,提高了學習成效并彌補了單一語境學習環境的缺陷。另外,學習者可以根據自己的基礎和興趣愛好選擇微資源模塊,有效的激發學習者的主觀能動性;(3)微媒體與語言學習的便攜性。微媒體是實現微學習的重要技術手段,利用微媒體功能可以為學習者的教學活動提供重要的技術支持。借助于微媒體如電腦、智能手機、iPad等智能終端,學習者更好地彌補課堂時間與地域帶來的局限性,可以隨時隨地利用微媒體進行學習,提高了學習者的學習效率。

2.2 基于微學習的語言學習研究

近年來,隨著網絡信息技術、智能化與信息化發展的影響,針對微學習資源與語言學習的輔助性教學與融合研究逐漸成為研究焦點。基于微學習的語言學習研究,主要集中于外語教學與微學習的整合下的學習策略[5]、移動環境下學習者的學習動機調控[6]、語言學習的多模態轉向[7]、語言學習的情境化設計[8,12]以及針對詞匯、寫作與閱讀等單一語言技能的學習與成效分析[9-10,14]。

綜合以上語言微學習的研究共性,微學習已成為教學的重要輔助手段,并且得到了廣泛的應用與研究,微學習與語言教學的結合側重于對教學和學習傳統課堂形式、內容表現形式多樣化及學習投入時間的改變,在微學習、學習者與學習內容之間的研究具有單一化特征。而動態系統理論下的語言學習是多因素共同作用下的自組織平衡與發展,包括學習者、學習環境及語言內容,這說明三者之間任一元素的差異及變化均能引起語言習得效果的改變。因此,在微學習過程需要基于動態系統理論的內部資源(學習者)和外部資源(內容、環境等因素)的共同參與與互動,才能真正實現學習者對課堂環境外零散時間和教學內容碎片化整合的高利用率。

3 ?動態系統理論影響下的微學習資源組織模式研究

動態系統理論從學習者、環境和語言角度解釋了二語發展過程中學習者作為認知主體與其他變量構成的影響與交互關系,從而促使語言學習成為與外界客觀因素在信息、能量和資源交換時所形成的相互競爭與適應、自組織與相對穩定的狀態[11]。同樣,信息化環境下的微學習及其成效作為一個系統在語言學習過程中也呈現出復雜的動態性特征。基于以上分析,動態系統理論影響下的微學習資源組織模式構建,需考慮以下幾個方面。

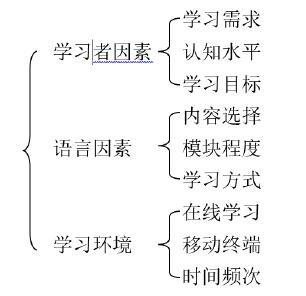

(1)學習者因素,體現為學習者個體的認知基礎及能力上的差異。學習者因素主要包含個體認知差異、個體情感差異、學習策略三大類,其中個體認知差異又包括智力、語言學能、工作記憶等;個體情感差異包括學習動機與態度、學習風格、性格、焦慮感、交際意愿等;學習策略又分為元認知策略、認知策略、情感策略等。塔夫(Tough)認為,學習者個體具有“自動自發學習的潛能”與自我監控的能力,學習也應以自我為導向。由于學習者因素一方面影響語言學校過程的心理變化,另一方面與環境因素、學習內容等交互影響語言學習成效,學習者個體差異因素與語言學習成效的相關程度超過其它變量。因此,微學習資源組織模式的構建應考慮學習者的學習階段性特征、認知基礎及學習意愿等因素,以此為構建微學習資源組織模式構建的出發點。

(2)語言因素,即構成語言學習的內容。Ellis(2008)指出社會語言學因素、語言距離和心理類型、語言標記性、語言原型性、發展因素等都影響母語在二語習得中的作用。由于母語學習與二語學習的差異,二語學習者帶有牢固的母語概念體系來學習第二語言,常出現母語與第二語言學習概念的更換、過度概括、回避、過度延展等,主要影響因素包括:①語言知識因素,如跨語言的共性、語言頻率、感知突顯度、標記性和典型性;②語言環境因素,如語言經驗,如年齡、語言接觸的時間長度、頻率與強度、語言熟練水平等;③語言使用因素,包括個性化的語言、正式的程度、交談對象、任務類型等。動態系統理論框架下語言因素的動態特征對語言的學習與發展同樣具有重要作用。

(3)環境因素。環境因素在語言學習系統中主要包括社會環境(社會語言學、社會文化、社會經濟因素)、語言環境(接觸和學習目標語的機會、地理位置、語言政策等)和學習環境設置等外在因素。學習環境對語言輸人、意義協商式的交互、推動型輸出、對語言形式的注意等方面均產生重要的影響。由于外在因素存在可改變和改進程度的難易程度,目前大多研究較為關注學習環境的研究。通常學習環境包括正式環境(課堂環境)和非正式環境(課下、網絡、自然環境等)。動態系統中,環境因素是語言學習的整個復雜系統中不可缺少的一個組成部分,系統中設計要素與學習主體認知、學習內容及時間分配之間具有相互依存的關系。因此,基于動態系統理論影響下的微學習資源組織模式構建要素可總結如下: