“I”=“我”?

【摘要】在歐洲文學史上,《致切斯菲爾德伯爵書》歷來被看作是作家的“獨立宣言”,該文也被諸多中國譯者譯成中文,其中流傳甚廣的有辜正坤白話體譯本,辜正坤文言體譯本,黃繼忠譯本,高健譯本以及羅珞珈譯本。筆者拜讀過后,發現此五譯本對原文中“I”的翻譯不盡相同。本文從文化的角度淺析“I”的翻譯,發現對“I”的翻譯不應只停留在“我”的層面,英文里的“I”代表的不只是中文里的“我”。

【關鍵詞】《致切斯菲爾德伯爵書》;文化;“I”的翻譯;“我”

【作者簡介】邢偉菊(1993-),首都經濟貿易大學,碩士研究生,研究方向:跨文化交際。

引言

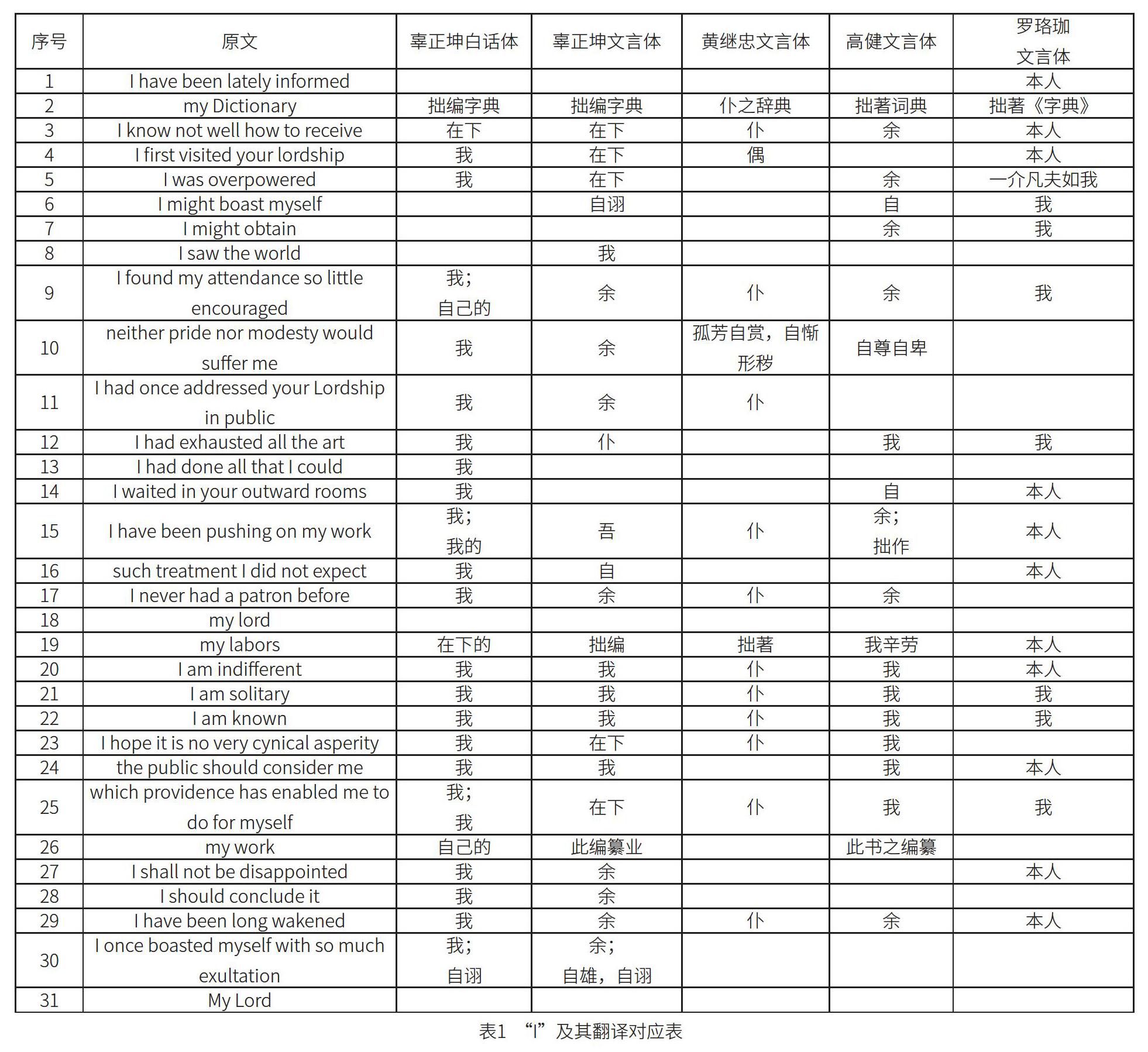

《致切斯菲爾德伯爵書》是一篇極具諷刺意味的書信,明褒實貶,字里行間流露出對伯爵的諷刺與不滿。文中一共出現了37次與“I”有關聯的詞(“I”24次,“my”7次,“me”3次,“myself”3次),縱觀以上諸位譯者對其的翻譯,卻不盡相同,即使是同一譯者在同一篇譯文中,也出現了不同的翻譯。具體情形詳見表1:

從橫向來看,并不是每個“I”都被翻譯了出來,而且,這五個譯本所省譯的位置大體相同;其次,同一“I”的翻譯不論是在選詞上還是在褒貶程度上都存在一定的差異。從縱向來看,同一個譯者在對“I”的翻譯上所采取的方法都是有一個或者兩個使用頻率最高的詞,另外還存在其他的“同義詞”;此外,同一譯者在選詞上也存在很大差異,尤其是褒貶程度,有些詞為中性詞(我,本人,余等),有些詞則為自謙詞(在下,仆,拙等)。

一、“I”與“我”的異同

在《牛津高階英漢雙解詞典》(2009)中,“I”的詞項有兩個:1.“英語字母表的第9個字母”;2.“(指稱自己,作動詞的主語)我”。在維基百科中,對代詞“I”的解釋是:在現代英語中,I是主格人稱代詞第一人稱單數,用來指稱自己并且大寫(“the pronoun I is the first-person singular nominative case personal noun in Modern English. It is used to refer to ones self and is capitalized”)。關于“I”的大小寫問題,維基百科給出的說明是“I”是英語里唯一一個總是大寫的代詞,這種慣例形成于15世紀后期,而“i”形成于17世紀(“I (and only this form of the pronoun)is the only pronoun that is always capitalized in English. This practice became established in the late 15th century, though lowercase i was sometimes found as late as the 17th century”)。

同“I”相比較,“我”擁有更長的歷史:我,最早見于甲骨文,其甲骨文本義指奴隸社會里一種用來行刑殺人和肢解牲口的兇器,后由本義衍生出“手持大戉,吶喊示威”等意;但到了戰國時代,“我”字本義所代表的兇器被后起的更優良的兇器淘汰,于是“我”字在漢唐以后便被普遍的作為第一人稱代詞使用。陳才俊(2014:198)在其《說文解字精粹》中給出的釋義如下:“我,施身自謂也。或說我,頃頓也。從戈從禾。禾,或說古垂字。一曰古殺字。凡我之屬皆從我。古文我,五可切。”簡言之,“我”的本義為兵器,基本義為第一人稱代詞。

由此可見,“I”與“我”在現代語言體系里,都是指代第一人稱。但是與“I”不同的是,在漢語里,能指代第一人稱的代詞卻不止“我”一個。根據表1,筆者可以看到,“余”“仆”“在下”“本人”“吾”“自”等詞都有第一人稱代詞的含義。那么它們之間的關系是怎樣的?又有什么異同呢?

二、細數漢語中廣泛存在的第一人稱代詞

表1一一列舉了《致切斯菲爾德伯爵書》原文與譯文里的每一個“I”以及與之對應的“I”的翻譯,表2則對這些翻譯進行了統計(高頻詞以及使用次數)。通過表2,可以更加直觀地看出每個譯者的選詞傾向,為筆者的研究指明了方向。

上文中已經對“我”進行了較為詳細的闡釋,接下來,筆者將目光聚焦到其他詞語上,一一進行闡釋。

余,本身具有多重詞性:動詞(飽足;剩下,剩余),形容詞(剩下的,多余的;殘留的,遺留的;次要的;不盡,無窮;其余,此外),名詞(閑暇;姓;農歷四月的別稱),代詞(第一人稱代詞,我或我的;又)。

仆,本身具有三種詞性:動詞(向前跌倒;下墜,傾倒;拜滅;駕車),名詞(供役使的人;駕車的人),代詞(古時男子謙稱自己)。

拙,本身具有兩種詞性:形容詞(笨拙,不靈活;我的,自謙之詞;粗劣;粗俗;短淺;倒霉;質樸無華)和動詞(不善于;窮盡,用盡;屈抑,粗暴對待)。

在下,謙詞,稱自己。古人常用“區區在下”表自謙詞,同樣“區區”亦能代表“在下”。古時坐席,尊長者在上,所以自稱在下。“在下”多用于戲曲中,希見于正史,應該屬于不太書面的稱呼,另有傳說“在下”通常是江湖人士的自稱。

本人,具有三重意思:1.自稱,說話人指自己(我本人非常贊成這個主張);2.指說話人自己或所提到的人自身(這件事他本人并不知道);3.這人或那人(父親不知,本人于您孩兒有恩處)。

除表2列舉的這些詞以外,在漢語中還有好多詞也被用來指稱自己。例如,吾(書面語,我,我們。),朕(人稱代詞,我,我的,用于秦統一以前),予(書面語,人稱代詞,我),自(自己,構成人稱代詞),人家(指說話人自己)……

據統計,在漢語中,第一人稱代詞“我”一共有38種稱謂,它們分別是:現代漢語(我,咱,本人,人家);職業(本席);方言(俺,俄,我伲,阿拉,儂,阮,涯);網絡用語(偶,禾),古漢語(余,予,吾,灑家,昂);君王貴族(朕,孤,寡人,哀家,本宮,本座),官員(本官,本將,下官,末將);自謙(在下,仆,小人,小弟,愚兄,小生,晚生,老朽,老身,老奴,微臣,卑職,奴婢,貧僧,貧道,草民,小的)……

三、結論

縱觀翻譯學的發展史,大致經歷了語法——語言學——文化這樣一種過程,當今的翻譯,更加注重文化層面,加入文化因素,從而更加引起讀者的共鳴,達到一種文化交流、文化互通的效果。

《致切斯菲爾德伯爵書》一文原本就是一篇極具諷刺意味的文章,字里行間流露出塞繆爾·約翰遜對切斯菲爾德伯爵的不滿與嘲諷。此書信發表于1755年,當時中國正值乾隆年間,盛行文言體,因此以上譯者在對“I”進行翻譯時,大多采用書面語的文言體。而從褒貶程度上來看,黃繼忠先生所采用的“仆”這一自謙詞大大加強了全文的諷刺意味,把約翰遜對切斯菲爾德伯爵的不滿與嘲諷表現得淋漓盡致。

通過對“I”以及“我”的對比研究,筆者發現,“I”不應只是簡單地翻譯成“我”,要從文化的角度、歷史的角度對文本追根溯源,從而篩選出最恰當的翻譯。

參考文獻:

[1]陳才俊.說文解字精粹[M].北京:海潮出版社,2014.

[2]古漢語常用字字典[M].北京:商務印書館出版社,2016(第5版).

[3]牛津高階英漢雙解詞典[M].商務印書館出版社,2009(第7版).

[4]維基百科.

[5]現代漢語學習詞典[M].北京:商務印書館出版社,2010.