三問“穩投資”

□楊博野

“穩投資”已成為當前經濟工作的重點任務之一,“穩投資”主要就是為了“穩增長”。浙江當前的投資形勢是穩中有進,而“穩預期”是“穩投資”的關鍵抓手。要進一步保護和激勵民營資本投資,有效激勵民間資本回歸實體經濟,進入壟斷行業,政府傳統投資領域;要進一步優化國有資本投向,引導國有資本更多投向基礎設施、基礎教育、公共衛生、扶貧攻堅等國計民生的關鍵領域

2018年7月和11月,中央政治局分析研究上半年和三季度全國經濟形勢的時候,均提出了“做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作”的要求,明確將“穩投資”作為經濟工作的重點任務之一。

“穩投資”的背景是什么

投資是中央政府實施宏觀調控的重要政策工具。投資是三大需求中對經濟短期增長影響效果最直接的因素。政府對資金和土地要素供給閥門的調控可以直接影響投資的增速。投資的增長導致經濟總收入的提升,繼而又帶動居民消費需求擴張,形成經濟增長的正向反饋過程。因此,政府投資和民間投資是政府應對經濟周期波動的重要政策工具。

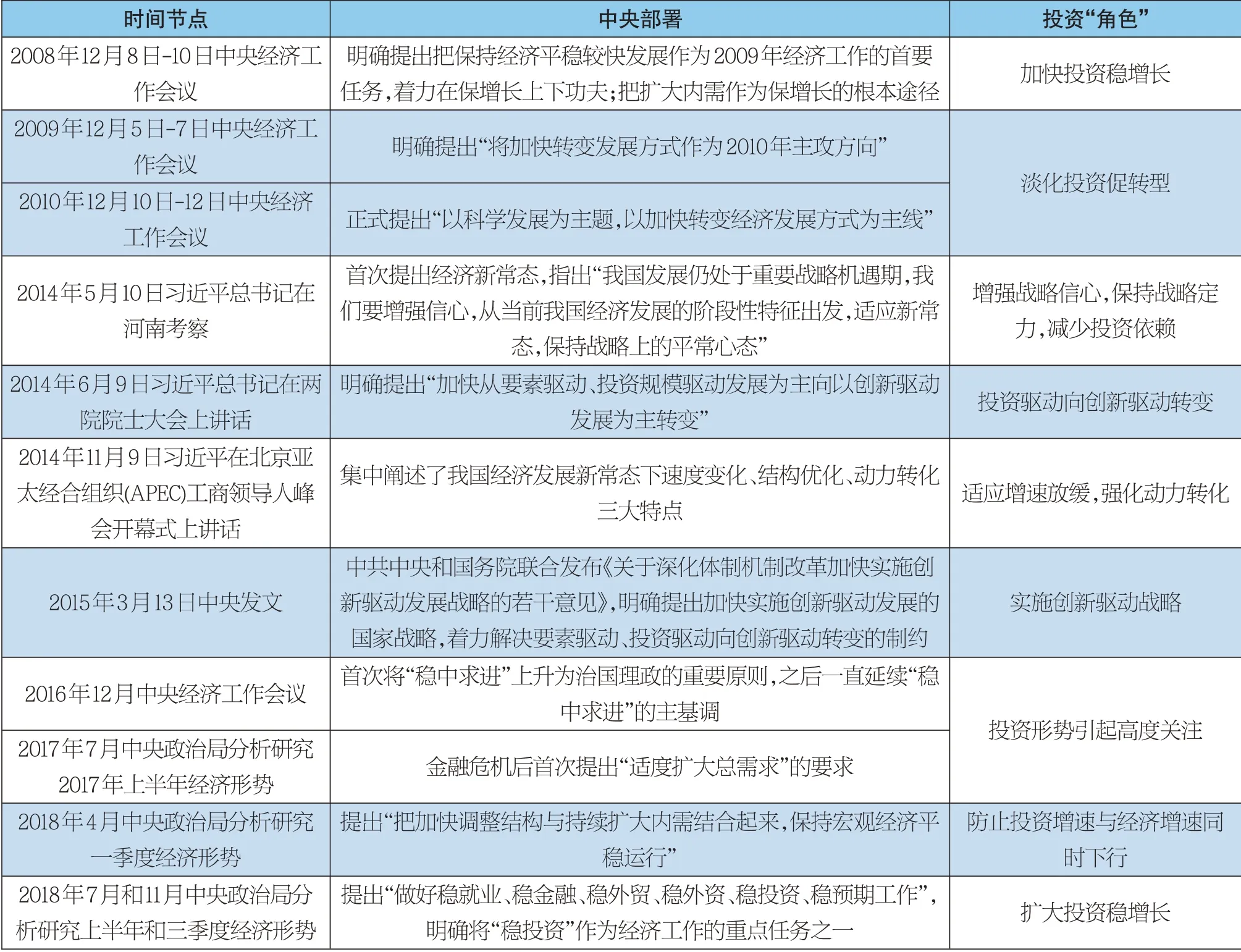

2008-2009年,投資在金融危機后保增長過程中起到過頂梁柱的作用。2008年9月,金融危機發生以后,全國GDP增速出現“大跳水”。2009年一季度,全國GDP當季增速下滑至6.4%,達到1992年以來的歷史最低點。為緩解金融危機引起的總需求萎縮,中央政府提出要把擴大內需作為保增長的根本途徑,著力在保增長上下功夫,及時出臺了4萬億投資計劃。全國投資實際當季同比增速從2008年三季度的14.7%一路拉升至2009年三季度38.1%最高點,有力執行了2008年12月8日中央經濟工作會議“保增長、擴內需”的精神。投資“力挽狂瀾式”的經濟短期刺激效果在半年后顯著出現,全國GDP當季增速從2009年一季度的6.4%持續攀升至2010年一季度的12.2%最高點,差不多翻了一番。

2010年,中央逐漸降低投資“依賴性”。對于中央政府來說,投資最主要的短期作用是應對經濟周期波動。因此,必須要跳出投資看投資,站在短期經濟總需求和中長期經濟發展質量的角度看投資。從歷史數據來看,投資和GDP當季增速分別在2009年三季度和2010年一季度從高點回落。其中,有中央政府主動實施戰略調整的因素。一方面,中央認識到,當前面臨的不少困難和問題源于經濟發展方式轉變的緩慢和滯后,依靠物質投入、外延擴張的傳統經濟發展方式再也繼續不下去了,轉變經濟發展方式已刻不容緩。另一方面,20國集團(G20)在2008年11月8日財長和央行行長閉門會議上達成一致意見后,各國政府采取大規模的協同財政和貨幣刺激政策,全球需求止跌回升,全國經濟增長重新獲得了出口引擎的動力,中央也有底氣逐漸降低投資依賴。

2011-2016年,中央保持戰略定力,逐漸確立投資驅動向創新驅動轉變的戰略。2010年中央經濟工作會議正式提出2011年經濟工作要“以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線”,逐漸淡化投資和增長,這也成為“十二五”期間我國經濟發展的主基調。隨后,中央提出經濟新常態概念,加快從要素驅動、投資規模驅動發展為主向以創新驅動發展為主轉變的要求,明確實施創新驅動發展的國家戰略。這一階段,投資進入下行區間,投資當季實際增速從2009年三季度最高點的38.1%持續下滑至2016年四季度的6.3%。

2017年至今,中央審時度勢提出“穩投資”等“六個穩”的工作任務。經濟進入新常態后,中央主動實施戰略調整,卻恰逢中美之間爆發“貿易沖突”且有愈演愈烈的態勢,投資繼續一路下行。截至2018年三季度,全國投資實際當季同比負增長1.1%,達到有數據記錄以來的歷史最低點。更為緊迫的是,經濟總體增長乏力,市場預期相對較差,2018年三季度,全國GDP當季同比增速僅為6.5%,為1992年以來的歷史次低點,僅高于2009年一季度金融危機后的“至暗時刻”(6.4%)0.1個百分點,甚至比1998年亞洲金融風暴時的最低點(6.7%)還低0.2個百分點。2018年7月和11月,中央政治局分析研究上半年和三季度經濟形勢的時候,連續兩次提出“六個穩”的要求,明確將“穩投資”作為經濟工作的重點任務之一。

2009-2018年投資“角色”一覽表

在經濟發展進入新常態后,中國正好同時面臨速度變化、結構優化、動力轉化內部質變和“貿易保護主義”的外部沖擊,“穩投資”主要就是為了“穩增長”。2018年12月中央經濟工作會議繼續提“六個穩”,投資逐漸重回“中央”舞臺的聚光燈下。

面臨的投資形勢是什么

浙江經濟保持全國領先的中高速增長態勢。對于浙江來說,也要跳出投資看投資,先分析經濟總體運行情況。除了2009年和2012年以外,大部分時間浙江地區生產總值增速都是高于全國增速的。2000-2017年,浙江GDP年均增長11.3%高于全國1.4個百分點。然而,浙江投資增長大半時間是落后于全國。2000-2017年,全省投資年均增長18.6%,低于全國2.7個百分點。其中,2004-2011年,浙江投資增速均低于全國,而且年均增速差距高達11.0個百分點。那為什么浙江的經濟增長仍然保持全國領先的態勢?出口發揮了重要的互補引擎作用。2017年,全省出口依賴度達到37.4%,高于全國22.5個百分點。出口對于浙江來說仍然是重要的需求因素,和投資相輔相成、互為推動,2000-2017年浙江出口額①全省和全國出口同比增速均采用按經營地統計美元計價;按經營地統計是指出口產品的生產地在浙江。年均增長22.4%,而同期全國出口年均增長11.6%。

浙江當前的投資形勢是穩中有進。從投資總量來看,雖然2013年以來全省投資增速不斷下降,但2014年開始,浙江投資增速反超全國并保持較為穩定的領先態勢。2018年2月以來,全省投資持續提速。2018年1-9月投資累計增長6.9%,高于全國1.5個百分點,高于全省1-2月增速2.8個百分點,與全國一路下行的投資趨勢截然相反。

從投資結構看,2014年開始浙江投資增速反超全國可分為兩個階段:2014-2016年,浙江國有投資相對全國高速增長;2016年至今,民間投資相對全國高速增長。2018年前三季度浙江民間投資增長17.2%,高于全國8.4個百分點,其中通信設備制造業、儀器儀表制造業、專用設備制造業等重點制造業領域民間投資仍然保持較高的增速。

從民間投資領域看,民間資本不斷進入政府傳統投資領域,基礎設施領域民間投資繼續保持快速增長。2018年1-8月全省交通運輸業民間投資增長97.5%,特別是在樂清灣鐵路支線、地鐵等重大鐵路項目的帶動下,鐵路運輸業民間投資同比增長10倍。杭溫、杭紹臺高鐵和兩大國家級示范PPP項目和舟山浙石化等特大型民間投資項目也順利推進。

從經濟外部環境看,當前全省通脹水平較低,CPI增速基本保持在1.0%-2.5%的區間,沒有經濟過熱的顧慮;在全球經濟回暖和國家“穩外貿”戰略推動下,2018年全省出口仍然保持兩位數的增長,外部需求沒有出現明顯萎縮。

但是,浙江投資形勢面臨三大難點,需引起高度關注。第一個難點是投資特別是民間投資對房地產投資的依賴性太強。2018年前三季度全省固定資產投資(6.9%)主要依靠民間投資拉動(17.2%),而民間投資仍然依靠房地產投資(23.4%)拉動增長。2018年前三季度,固定資產投資剔除非國有投資后,國有投資同比增速為-7.9%;而固定資產投資剔除房地產投資后,投資項目投資同比增速為-3.8%。從歷史數據來看,浙江民間投資跟房地產投資具有高度的相關性。民間房地產投資和實體經濟投資“冰火兩重天”。2018年1-8月,民間房地產投資同比增長30.9%,而民間工業投資增速僅為0.3%,其中工業企業技術改造投資下降11.1%。而以土地為標的的房地產項目,特別是住宅項目,吸引大量資金流入。全省房地產投資占固定資產投資比例、住宅投資占房地產投資比例和土地購置費占房地產投資比例分別為62.7%、72.4%和58.1%,達到歷史新高。

第二個難點是民營經濟去產能導致上游價格上升和利潤增長。2018年1-8月全省規上工業企業利潤同比增長15.9%,高于上半年2.7個百分點,其中非金屬礦物制品業、黑色金屬加工業、化學原料和制品業是利潤增速最快的三個工業主要行業,對全省規上工業利潤增長貢獻率高達55.5%。作為參照的是,同期工業主要行業中的汽車制造業、計算機通信和其他電子設備制造業利潤增速分別是-6.4%和3.8%。利潤的主要增長來自于價格的上漲而并非需求(產量)的擴大,2018年1-8月全省原材料購進價格同比上漲5.7%,但價格的上漲一定程度上是由于供給側產能的收縮附帶影響導致。2018年1-8月全省民間資本加快退出產能過剩和高耗能行業,其中石油加工、燒焦及核燃料加工業民間投資下降71.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業民間投資下降18.1%。

第三個難點是國內需求較弱拉動經濟增速下滑。2018年三季度全省出口(15.5%)和投資(6.9%)增速相對上半年明顯提升,全社會消費品零售總額9.7%僅回落0.4個百分點,為何全省經濟增速(7.6%)相對上半年下降0.6個百分點,主要是由于全國經濟增速放緩導致省外國內對浙江的產品需求減弱。據測算,浙江GDP三季度當季同比增速僅為5.9%,同全國一樣達到歷史次低點。

如何高質量推進“穩投資”

“信心比黃金更寶貴”。但信心不是“無根之木”。信心來自預期。而預期受到治理體系和法律政策穩定性影響。當前經濟關聯程度和運行效率與以往不可同日而語。預期“扇動一下翅膀”也可能會引起一陣“市場的大風”。因此,“穩預期”是“穩投資”的關鍵抓手。

一方面,要進一步保護和激勵民營資本投資。按照擴大開放的要求,進一步推動政府和國有企業放權讓利,提高行業準入的透明度,強化“契約精神”,明確民資準入后的權利和責任,明確政策有效期,穩定民資預期,引導民間資本抽離房地產行業,有效激勵民間資本回歸實體經濟、進入壟斷行業、政府傳統投資領域,給民營企業家吃下定心丸。

另一方面,要進一步優化國有資本投向。貫徹落實黨的十九大關于國資改革的精神,堅持國有資本有進有退、有所為有所不為。按照“補短板”的要求,引導國有資本更多投向基礎設施、基礎教育、公共衛生、扶貧攻堅等國計民生的關鍵領域。推進混合所有制改革,引導國有資本支持企業和市場加強戰略性、前瞻性的基礎研究和應用研究,積極落實自然科學和社會科學創新激勵,給地方政府和國有企業吃下定心丸。