北京地區新聞從業人員生活滿意度探析

——基于北京地區的一項調研初步數據

(中國人民大學新聞學院,北京 100872)

一、導言

眾所周知,在技術不斷升級更新、資本持續有力推動之下,新聞行業出現了深刻的結構調整。傳統媒體影響力日益下降,而以技術為核心、平臺為依托的各種新媒體一時間蔚為大觀,甚至拔得頭籌。行業門檻降低使得數量龐大的非新聞專業卻也滿懷新聞理想的從業者不斷涌入,“多主體叢生”現象顯著,但問題在于,理想和現實能否保持一致?新聞行業格局的改變給從業者個體的日常生活又帶來了怎樣的影響?新聞從業人員的生存情況,尤其是從業者對于生活滿意度的評價,成為當前學界和業界迫切關注的現實問題。

對于中國新聞從業人員生存狀態的研究一直以來都是學界和業界重點討論的話題。韓曉寧(2016)從北京市屬體制內媒體的角度切入,對傳統體制內傳媒從業者的工作滿意度、離職可能原因、預期繼續從業時間等生存狀態進行研究,發現體制內傳媒從業者對于自身的生活狀態綜合來看較為滿意,最滿意的是家庭關系,最不滿意的是陪伴家人的時間和住房條件。而周葆華(周葆華、查建琨,2017)等學者關注的是網絡新聞從業者的生存狀況,其結果顯示,中國網絡新聞從業者對生活狀況的總體滿意度均值為3.46,滿意度最高的是“家庭關系”(均值為3.76),相對較低的是“住房條件”(均值為3.06)。這些既往研究,給我們以深刻啟發。

繼承并沿襲上述研究的意旨,本研究希望能夠對北京地區新聞從業人員的生活滿意度進行調查,以期深化我們對北京地區新聞從業人員生存近況的進一步認識。豐富并完善對新聞從業人員這一群體的人群肖像之描畫,從而全面拓展對中國新聞從業人員職業狀態的整體認知,始終是我們的研究初衷。

二、研究過程

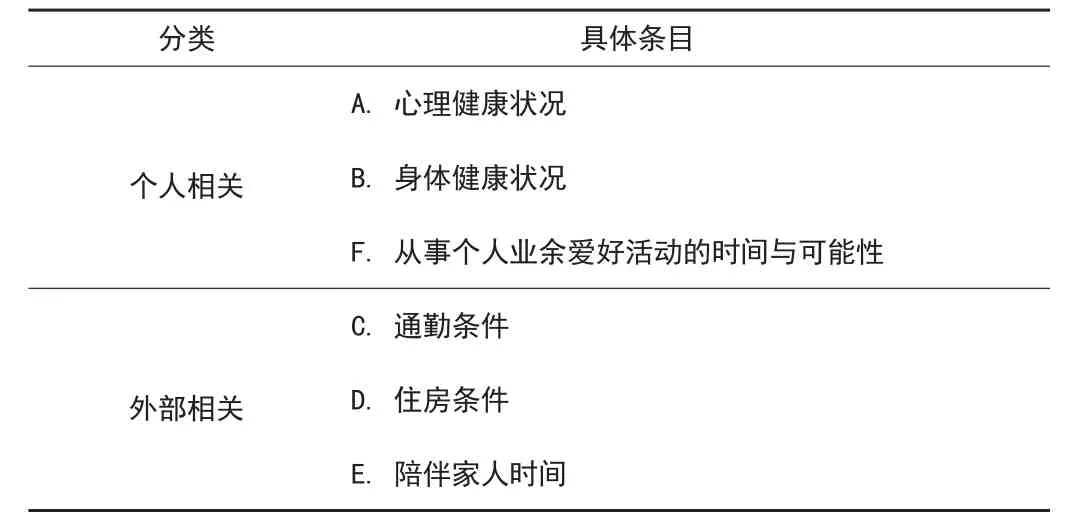

表一:新聞從業人員生活滿意度條目

為全面調查北京地區新聞從業人員的生存狀況,尤其是他們對于自身生活的綜合評價,本次調查問卷設計主要從兩個層面,即從業者個人相關、從業者外部相關加以考慮,預設了6項探測生活滿意度的研究條目(詳見表一)。與此同時,通過設計相應的李克特五點量表(得分越高表示越看重),詳細測量各個研究條目的得分情況。

具體來說,從業者個人相關,是內部因素,指僅圍繞該從業者個體感受或狀況而展開的因素,從這個角度出發,設置了如“心理健康狀況” 身體健康狀況” 從事個人業余愛好活動的時間與可能性”等條目。從業者外部相關,是外部因素,指圍繞不以從業者個人意志為轉移的外部客觀環境而展開的因素,從這個角度出發,設置了如“通勤條件” 住房條件” 陪伴家人的時間”等條目。

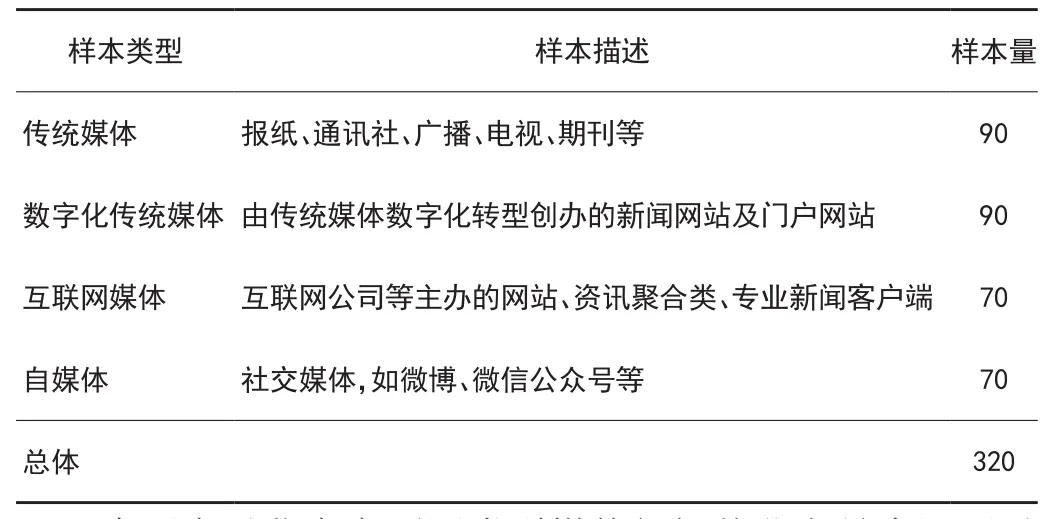

表二:北京地區新聞從業人員調研樣本類型

本研究以北京市不同類型媒體新聞從業人員為調研對象,包括記者、編輯、宣傳發布等新聞內容生產與傳播崗位的員工,盡量保證受訪者從業經驗不少于1年(實際上不能百分百達到這一抽樣目標),共發放調查問卷376份,回收有效問卷320份,有效率為85.1%左右。并且,在樣本選取過程中,我們精心設計并采取了目標抽樣的方法,基本保證各個類型的媒體占據較為相同的份額(詳見表二)。媒體類型分為傳統媒體、數字化傳統媒體、互聯網媒體、自媒體四大類。本次調查的開展時間為2018年7月至10月,耗時3個月左右,非常切近當下實際,我們認為本次調查能夠在較大程度上確切反映北京地區新聞從業人員的生活滿意度狀況。

三、結果呈現

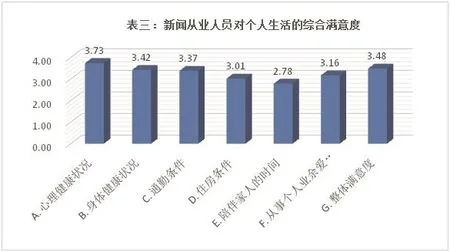

本次調查通過李克特五點量表,從2個大方面共6個具體條目以及總體上來測量北京地區新聞從業人員對生活的滿意程度。此處所謂的生活滿意度,是指一個人對自己生活質量的認知評價和主觀體驗(周厚余、周蓮英,2008)。

數據表明(詳見表三),北京地區新聞從業人員對于個人的生活狀態評價綜合來看是較為滿意的,整體滿意度(均值為3.48)較兩年前(韓曉寧,2016)的調查結果(均值為3.43)略有提升。

其中,滿意度最高的是“心理健康狀況”(均值為3.73),隨之較高的兩項是“身體健康狀況”(均值為3.42)和“通勤條件”(均值為3.37)。滿意度較低的是“從事個人業余愛好的時間與可能性”(均值為3.16)和“住房條件”(均值為3.01)。而條目“陪伴家人的時間”滿意度最低,均值僅為2.78。可以看出,北京地區新聞從業人員對于自身的心理健康狀況較為滿意,但卻由于因工作原因陪伴家人時間少而倍感焦慮。韓曉寧(2016)的研究結果基本也是如此,陪伴家人時間不足一直是日常生活中最令人懊惱的問題所在。

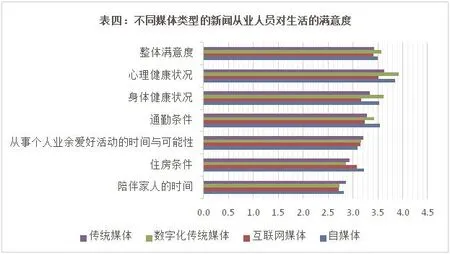

本研究不僅對新聞從業者整體進行了生活滿意度調查,還將從業者類型細分為傳統媒體、數字化傳統媒體、互聯網媒體、自媒體,從而希望進行相關對比分析(詳見表四)。

數據顯示,數字化傳統媒體、自媒體的工作人員,對個人生活的滿意度普遍略高一些,尤其體現在“心理健康狀況”“身體健康狀況” “通勤條件”等方面;而傳統媒體、互聯網媒體,滿意度普遍略低一些。

特別值得一提的是,在選項“陪伴家人的時間”之中,傳統媒體新聞工作者的滿意度(均值為2.9)比其他三類媒體的工作者的滿意度(均值按照圖表順序分別為2.7、2.7、2.8)略高,這是否說明,新媒體工作留給從業者的個人時間更少?抑或是,新媒體從業者不能經常在居住地工作,反而需要因工作差遣而奔波輾轉?

四、結論與討論

基于上述對北京地區新聞從業人員生活滿意度的調查數據,我們有如下初步結論,并附若干粗淺討論。

第一,從事新聞職業的工作者對于自身生活質量總體滿意,但存在著工作和家庭不能兩相兼顧的苦惱。調查顯示,320名新聞從業人員在全部條目中給“陪伴家人時間”的條目打了最低分,均值僅為2.78。這說明,從事新聞行業,不論是傳統媒體,還是依托于新技術興起的數字化傳統媒體、互聯網媒體、自媒體,都存在著因工作時間要求過于緊迫以致不能如期或如愿陪伴家人的行業現狀。這樣的調查結果,對于新聞從業者來說并不是一個良好的信號,因為家庭因素對于個人發展而言是至關重要的,甚至是無與倫比的。當下時代,確實很難想象,作為個體的工作者在希冀陪伴家人共度良宵時光卻終究不可得的苦惱之中究竟還能在工作上有多么強烈而執著的進取之銳意。

而其中比較有趣亦值得深思的是,傳統媒體的工作者較數字化傳統媒體、互聯網媒體、自媒體的工作者對于“陪伴家人的時間”這一條目的滿意度略高一些,這意味著在傳統媒體工作似乎會有更多的時間陪伴家人。顯而易見,新媒體行業因新技術而發展,但同時也因新技術而被制約,技術的迅猛發展確實是柄雙刃劍。在一個“24小時在線”的時代里,“如火如荼”之工作對“平靜如水”之生活的肆意侵擾,早已是家常便飯。“隨時隨地可以工作”日益淪為“隨時隨地必須工作”,偶然一旦變為必然,生活的性質自然也就不可同日而語了。

第二,在數字化傳統媒體、自媒體工作比在傳統媒體、互聯網媒體工作更能使從業者在生活狀態上感到滿意。調查顯示,在各個條目的得分之中,數字化傳統媒體和自媒體的工作者滿意度普遍略高,傳統媒體和互聯網媒體則稍有遜色。此種結果的產生,似乎可以歸因于各類型媒體在薪資福利、工作環境等方面給予從業者的不同待遇,生活滿意度毋庸置疑地與工作滿意度緊密勾連在一道。

必須承認,得分較高的兩種媒體均是新技術升級的產物。數字化傳統媒體是傳統媒體與數字技術的結合,擁有傳統媒體的福利待遇,同時又平添了數字化媒體的靈活與彈性。自媒體基本上則是依托各個社交平臺出現的“個人媒體”,自主化程度和商業化程度較高,同時,自媒體從業人員中碩士及碩士以上學歷人員比例最高(據本次調查,自媒體中碩士及碩士以上學歷人員達到34.3%),薪資水平也相對較高(據本次調查,月收入5000元以下的,自媒體中無人如此,但在其他三類媒體中均有人如此)。正是自媒體,借助互聯網發展的迅猛態勢,快速拉升了行業薪資水平。總而言之,或許正是由于上述媒體之特殊性質,在這兩類媒體——數字化傳統媒體與自媒體——之內工作的新聞從業人員對于從事新聞職業所帶來的相應的生活狀況感到更為滿意一些。

一言以蔽之,本研究通過實證調查,較為精準和詳細地分析了當前北京地區新聞從業人員的生活狀況,補充和豐富了北京地區新聞從業人員的相關研究資料。歸根結底,本研究希望能夠為進一步掌握在行業形態快速變革、多種類型媒體齊頭并進的大環境中新聞從業人員自身認知情況提供一手數據,更希望在此基礎上能夠對新媒介環境下中國新聞從業人員專業意識研究有所拓展與深化。