高麗和我

·金仁順·

1. 高 麗

小時候我是個愛打架的孩子,生氣時不喜歡吵嘴,喜歡像男孩子一樣動手解決。其中的兩次,至今想起來還很清楚。

一次是和鄰居家的兩個孩子,他們一姐一弟,手里揮舞著拖布把兒那么長的木棒朝我沖過來時,嘴里哇哇叫著,一副電影里沖鋒陷陣的戰士們進攻的姿態。我向后退時,反手摸到身后的石墻,那一瞬間無路可逃的絕望,是我在少年時代體會到的最大恐懼。在情急之下,我順手抄起身邊的一根扁擔,踢翻了兩只空水桶,迎著他們掄了起來。與其說是我打贏了他們,不如說他們是被我當時的樣子嚇壞了。那一次我大獲全勝,從他們身邊離開時,與其說是喜悅,不如說是從大難中逃脫出來的輕松。

還有一次打架是在小學五年級。我和班里的一個男生先是吵了兩句,然后動起了手。他在暴怒之下,穿越十幾張課桌朝我沖過來,教室變成了叢林,同學變成了猛獸,他的牙齒和爪子瞬間放大很多倍,朝我撲過來,要咬斷我的喉嚨,把我撕成碎片——他的怒火如野火一般蔓延,是因為我作為他們家的鄰居,知道他們家的家丑,他父親和另外一個女人有私情,被那個女人的丈夫帶人逮到,在他父親身上劃了十幾刀,刀口不深,沒有害死他的意思,但刀刀劃出血來,用來泄憤和懲戒。兩個男人因為同一個女人,各自背負了羞辱,各自受到了傷害。有了這些傷害,他們在某種意義上也達成了平衡。不平衡且不公平的是,父親的恥辱傳襲到了兒子的身上,父親的傷口在兒子身上產生了同樣的疼痛,我并不是不知道這個道理,但我仍然選擇當眾揭他的短,因為他先觸及了我的痛處,他叫我“高麗”。

觀賞風景的亭臺

我第一次和人揮舞著扁擔打架時,也是為了這個。

高麗。

少年時代,我痛恨這兩個字,誰敢把這兩個字當著我的面說出來,無異于在我的身前地上吐了一口唾沫。那是我絕對不會容忍的。在我小的時候,我的父母經常像對待男孩子一樣操心我和別的孩子之間發生的戰爭。我個頭不高,體弱多病,性情卻像男孩子一樣野蠻生長,我能把很多比我強壯得多的同齡孩子打得頭破血流,他們到我家里找我父母,告我的狀。

在童年和少年時代,我才懶得辨析“高麗”這兩個字的具體含義,我只知道因為這兩個字的附身和概括,使我與周圍的孩子有了分別。別人在談到我時,總要用這兩個字補充一下,或者干脆只用這兩個字來定義我。

一個高麗孩子。

很多大人也這么說我。他們用異樣的眼神打量我,仿佛我身上藏著什么神奇或者秘密的東西,仿佛這是一句暗號,是我跟某個他們不熟悉的神秘世界的鏈接。他們的目光在我的身上搜索,想找出原委,他們的目光讓我厭惡,但無法擺脫。

這兩個字同樣也用在我父母,以及我的姐姐哥哥身上,但他們似乎不像我那么介意,很多時候他們只要聳一下肩膀,就能把這兩個字抖落掉。

我有過兩件絲綢質地的衣裙,短短的上衣只到心口處,寬寬的裙擺垂在膝蓋上面,衣帶在胸前扎著大大的蝴蝶結。在20世紀70年代末的中國,街市上的衣服大多是灰藍黑色,黃綠色已經算是醒目的顏色,我的衣裙如此艷麗,艷麗到有毒。穿上它,就等于承認自己是特殊的人物,注定要受到矚目和議論。而與眾不同是非常危險的事情。我不要穿這件衣服,我的堅決抵制讓媽媽不能理解,這么美的衣服,為什么你不喜歡?我被強迫著穿過幾次,在這件光鮮華服的包裹下,我發現自己皮膚很黑,頭發枯黃,神情委頓,因為怕把衣服弄臟弄壞,舉手投足像木偶一樣僵硬,這根本不是衣服,它是照妖鏡,照出了我的本質:我是一個丑陋的小怪物。

多年以后,我才明白,這件華服盛載了多少東西,歷史、文化、風俗,還有最重要的,美。它跟中國歷代的經典服飾和日本的和服一樣,美得東方,美得神秘,美得大開大合,氣度不凡。華服是女人最好的掩體,把東方女人身材上的缺陷魔法般的轉化成魅力,它同時還有力量:我是我,我在這兒,我確定!

衣裙是細夏布做出來的,與中國的絲綢和日本的織物不同,夏布是用麻線精紡出來的,雖然名叫“夏布”,卻多是在秋冬季節織就的。那分別是蘆葦飄絮和雪花飛揚的季節,在那樣的時間里織出來的細夏布,每一根麻都帶上了清涼的氣息,顏色又無一例外是純白的。某些植物的汁液被提煉成染料,靛藍、草青、明黃、茜紅、墨黑,對夏布進行染色處理,夏布的紋理再細密也是通透的,染在夏布上面的顏色,深沉里面含著活潑,活潑下面含著深沉。這些布料會被巧手剪裁、縫制,變成短衣長裙,變成寬袍闊袖,它們附身于年輕女人俏麗的身上,保持著獨特的挺括,當女子悄無聲息地從木廊臺上走過,衣袂翩然,倩影流光;而某些純白的夏布衣服里面,有男子從袖中抽出一把白紙折扇,“啪啦”一下子打開,上面四個墨字遒勁灑脫:君子不器!

夏布衣只穿一天便要變臟起皺,它們會被連夜洗凈,上漿,熨平,保持潔凈和挺括。就像木槿花,朝開暮落,每一天都是新的。

如同言情電影里男女主人公從看不順眼到愛得不能自拔一樣,我在長大成人之后,忽然愛上了這個民族的很多東西。

我不知道這個過程是怎么完成的,忽然之間,我體味出原本被我厭棄的東西中間,埋藏著別致的美麗。這種美麗因為意料之外,驚心動魄。

少年時擔心被獨自拋棄的恐懼在我成年后變成了驚喜,我發現我擁有一個藏滿寶藏的山洞,而開洞的咒語,只有我知道。

2. 女 人

在中國,朝鮮族女人是勤勞、干凈、賢惠的代名詞,在中國北方,有個朝鮮族妻子,是朝鮮族男人們被其他民族男人嫉妒的最重要理由。從另外一個角度上講,這種名聲的得來難免酸楚,朝鮮族女人是辛勞、悲苦的代名詞,家里的一針一線,一湯一飯,要她們料理;外面的一草一木,大事小情,也要由她們操持。春天時,她們在北方冰冷刺骨的水田里挽著褲腿,背上背著沒人管的孩子插秧,秋天時戴著草帽割稻子的也是她們;家里家外,她們鞠躬盡瘁地侍候著長輩和丈夫,撫育子女,好酒好菜優先供應給男人,她們自己常常是邊干活,邊揩干凈剩飯剩湯。朝鮮族男人酗酒者居多,酗酒的惡果,不只是懶惰、自大、責任缺失、耽于享樂,還通常伴隨著暴力。朝鮮族女人就像濕地,接得住暴雨,經得起干旱,抗得住毀損,濕地內部會貯藏出水分,長出荷花,以及蘆葦。

上高中時,有一次我患病住院,與一個朝鮮族中年女工程師同在一個病房,她的丈夫也是工程師,陪護著她。男人看上去很不起眼,黑,而且瘦,寡言,笑起來很溫和,甚至還有些羞怯。讀大學時他和她是同班同學,兩個人學習、畢業,戀愛、結婚,工作、生活,像數學公式一樣嚴絲合縫,順理成章。隨著住院時間的增加,我和女工程師聊天的內容也不斷深入,彼此探進對方生活的角角落落,一不小心,就碰到了隱秘處。我才知道,男工程師酗酒,喝醉之后常常家暴,打妻子打得像十八世仇人。有一次他把她從炕上踹到地下,踹折了她兩根肋骨。而她此次住院,一半是舊病,一半是他暴打之后,迸出了新疾。

我很震驚。震驚那個溫和表象下的男人身體里面,居然潛伏著如此惡魔。而他所有在病房里表現出來的良善和耐心,也不過是上一次暴行的尾音,以及即將到來的新暴行的前戲。他每天上午下午各來探視一次,身上帶著酒味兒,坐在床邊注視著自己的妻子,打量著自己的一畝三分地,他知道他可以對她為所欲為,這讓他感到安寧和滿足。

女工程師從來沒對丈夫發過脾氣,至少當著我的面從來沒有過。她隨遇而安,對他端茶倒水、擦臉掖被角之類的行為坦然接受。她習慣了拳打腳踢,也習慣了他的小恩小惠,沒準兒還以為這些都是婚姻必然產生的副作用之一之二之類的。她接受自己的命運,她是他的妻子,也是他的祭品。她那么心平氣和,倒讓我意緒難平,如果不是生病,大部分時間得躺在床上打吊瓶,我很想找機會在經過那個男人身邊時,制造一次意外事件,把一杯熱水淋到他衣領里面,或者弄倒掛吊瓶的架子,砸昏他的頭。

江華島上的竹林茶苑

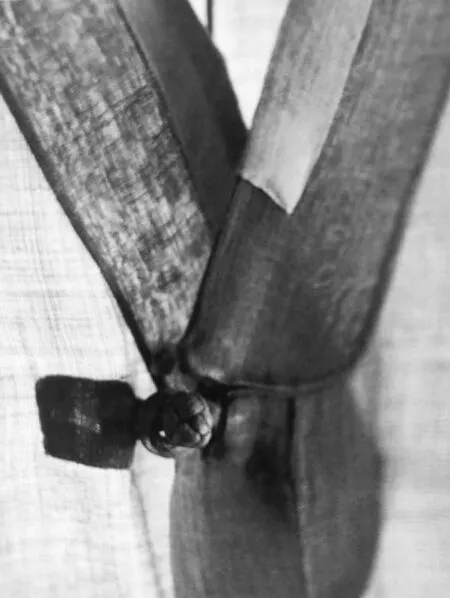

朝鮮族的短衣長裙

夏布做的衣服

我的一個表嫂,腰身纖細,皮膚白得像細瓷,笑容可掬,又溫柔又嫵媚,來我們家做客時,跟我睡一個房間。我們關著燈聊天,話題雜七雜八,她用漫不經心的口氣跟我說,前幾天家里拉取暖煤,我表哥在朋友家喝酒,她一個人把六噸煤從外面挑到家里的煤棚里。

六噸?!我無法表達我的吃驚,更無法相信和我躺在一起的細弱的肩膀,在幾天前曾把六噸的重量做了一次轉移,卻奇跡般地沒被這個重量壓倒。她的口氣不是炫耀,也不是抱怨,只是正常述說。在黑暗中,我希望她的語氣是炫耀,或者抱怨,她的這種“正常”,太讓人心碎。

幸福是相似的,苦難卻是各種各樣的。隨著接觸的人和事情逐漸增多,我意識到朝鮮女人身上最讓人震撼的地方,并非體現在對苦難的承受上,而是她們轉化和消化苦難的能力以及方式。

苦難如果是黑色的實心球,朝著朝鮮族女人劈面打過來時,有的人會說,啊,這個煤球可以拿來燒火的啊;有的人會說,啊,這個煤球可以讓孩子鍛煉臂力的啊;而對于打到她們身上的痛,她們會假裝那是意外,或者根本不存在。痛是無形的,只有她自己知道,如果她不講,別人是不會有任何感覺的。更何況,痛是可以麻木的,可以緩和的,可以好起來的,可以遺忘的,既然如此,又有什么好計較的?

朝鮮族女人很會給男人找借口。男人不進廚房不做家務,那是天經地義的,因為男人生而偉大,如果讓他們染指日常瑣事,庸俗的事情就會像磨石一樣,打磨掉他們身上固有的優秀品質,從而使得他們在大到國家命運,小到個人前途之類的重要事情上,不能表現出令人敬仰的男兒氣概來。家務事小,國運事大。可問題是,放眼望去的這些男人,胸中哪有半點兒雄心豪情?倒是占了便宜還要賣乖,賣了乖還要再粉飾自己的平庸。男人們經常酗酒,聚眾玩樂,對家庭財務危機視若無睹,只把個人的享受放在首位,他們有時候自己也羞慚的吧?但沒關系,朝鮮族女人早就替他們準備好了借口:男人嘛,大丈夫嘛,難免要社交,要抒懷,而酒是當然的載體和媒介;男人們這么窩囊,她們替他們難過,覺得他們沒遇到好機遇,老天對他們不公平。

朝鮮族女人的所作所為,很像那篇著名的童話《男人總是對的》里面的老太婆。童話里面的老頭子,他用馬換了牛,用牛換了羊,用羊換了鵝,用鵝換了雞,用雞換了一麻袋爛蘋果,他回到家里如實對妻子招認過程,每個行為都獲得了老太婆由衷的夸贊,老太婆激動地說,太好了,隔壁鄰居笑話我們吃不起一顆爛蘋果,可是你看,現在我們有了一麻袋。她沒有提起家里損失的那匹馬,可能是她老糊涂了,忘記了。

朝鮮族女人就像一塊磨石,經年累月,她們用盡全力,打磨掉男人的責任擔當,把他們的無情和冷硬打磨得越來越鋒利,她們以身飼血,成為刀刃下面的第一個祭品。私底下,主婦們也會抱怨連連,對酗酒的丈夫煩透了,恨死了,日子一天也過不下去了。但抱怨過后,日子總還能繼續過下去。

主婦們在一件事情上持有共同而堅決的態度,不讓家里未出嫁的女兒太勞累,她們會拼盡全力讓女兒們盡可能快樂輕松地長大,讓她們十指不染陽春水,讓她們跳舞唱歌,讓她們讀書學習,在出嫁之前,每一天都過成節日。婚禮的那天,熱鬧和繁華是對女子最隆重的收買,一夜之后,女孩子變成女人,她的生命即將由明麗轉入暗黑。每個婚禮上那個掩面痛哭、最悲傷難抑的人,都是新娘的母親。

朝鮮族女人們是這樣的辛苦、悲酸,但這并非她們的全部,就像金達萊花總能拱破硬土和石塊,在北方的春寒里面,在棕褐色的枝干上面,最早開出花來。朝鮮族女人也是一樣,在種種生活的擠壓之下,她們快樂美麗的芽苗,總能綻放出來。以前生活條件差的時候,她們用頭頂著瓦罐去取水,纖細柔弱的脖頸一天天變粗變硬,她們卻在這個過程中,跳起了水罐舞;而路邊野花遍地,百鳥齊鳴,則能逗引出她們的歌唱意愿,讓她們放聲高歌,艱辛的取水之路,因此變成了歌舞紅毯。

朝鮮族女人們喜歡打扮,勇于嘗試所有她們自認為能使自己變得更加動人的東西。衣裙鞋子,包包化妝品,都是她們的最愛,無論小姑娘還是老太太,她們熱衷于把自己打扮得花枝招展。她們生活節儉卻經常在衣飾上面一擲千金,她們過著米飯配醬湯的日常,但也要偶爾打扮光鮮地去餐館就餐,在家門之外的眼光里,人們幸福與否,是靠外貌和消費被判斷和歸類的,家里再窮,外面也要有體面,也要盡可能地博來尊重。

我曾經在市中心地段買過一套小公寓,因為地處繁華,樓下各種小店鱗次櫛比,其中有一家朝鮮族餐館,清爽干凈,食物又能喚起我舌尖上的童年記憶,難免經常光顧成為熟客。老板娘大部分時間在吧臺后面忙碌,服務員忙不過來時,她也偶爾端菜端飯。對于老板娘身份而言,濃妝艷抹,披紅掛綠,似乎天經地義,但這個老板娘已經滿臉皺紋,青春不再,她的扮相就難免有些一言難盡了。她還很喜歡讓人猜測自己的年齡,當然,每個人都盡量往年輕里說她,明明看上去有六十歲,也往五十歲說,但這仍然不能讓老板娘滿意,有時,甚至還會惹她生氣,她聽不到自己想要的答案就會一臉不樂意地說,我和你差不多大,才四十多歲。起初我很奇怪一個如此愛美的女人,為什么允許自己老得那么早,老得那么快?后來見到她的丈夫,才知道她已經六十五歲了,但她卻執拗地要把自己再變回到四十來歲。皺紋,身份證,自己丈夫的老態,兒女的年齡,什么都不能改變她自欺欺人的決心。她的這種性情我只在瑪格麗特—杜拉斯的身上見到過。這個法國女作家在六十六歲時,接受了不滿三十歲的揚·安得烈亞的熾熱追求,談了一場轟轟烈烈的黃昏戀,在六十八歲時她寫出了代表作《情人》。

3. 酒和歌舞

與女人的明快風格恰成對比的是,朝鮮族男人大多數沉默寡言,當然,喝了酒以后就是另外一回事了。這一方面可能與傳統有關,朝鮮半島秉承儒教傳承,推崇士大夫精神,男人的理想形象是蒼松翠柏,頂天立地,高潔自守。沉默是男人最好的修養,聒噪不休的,是樹上的麻雀。

我父親是極少數既不喝酒也不抽煙的朝鮮族男人。但他卻經常請朋友們來家里喝酒。事實上,節假日、周末,或者生日、紀念日,朋友之間登門道賀,吃飯喝酒,是我小時候大人社交生活的常態。

夫婦們都是一對一對來的,進門的問候和寒暄之后,男人們脫掉鞋子坐到酒桌邊兒上,女人們脫掉外套進入廚房。男人們吃菜喝酒,女人們在廚房忙碌。酒過三巡,菜過五味,男人們的情緒開始高漲起來,酒桌上的喧嘩與騷動,一波波地傳導出來,蔓延到廚房,女人們端菜進去時,會提醒自己的丈夫,少喝點兒,別失態。盡管她們自己也知道這種提醒和警告毫無意義。

我爸爸不能喝酒,卻一直耐心地陪坐,看著別人推杯換盞,他只是微微地啜上一點點,也會滿面酡紅,他很耐心地等到酒精在朋友們的身體里釋放,像無數火星,先是點燃他們的語言系統,讓他們開始高談闊論,繼而點燃他們的喉管和身體,讓他們舞之蹈之,歌之詠之。爸爸等待的時刻來臨了,這位男高音,他胸腔里面的歌唱之神早就在他的胸腔里面,潮汐般涌動不止,馬上就要從聲道,從嗓子眼兒,從唇齒之間,奔涌而出了——

一方水土養一方人。歌和舞,如果是魂靈的話,它們選擇了朝鮮族男人女人,做他們肉身的宿主。歌舞活在朝鮮族人的血肉中間,活在他們的靈魂深處,隨著情緒琴弦的撥動,隨時飛起——

飲食人生

我現在還能清晰地記起那些歌聲,高昂,或者低沉,直飛云霄或者百轉低回,從飲宴的房間里面,連續不斷地響起,伴奏的樂器是筷子和酒盞的敲擊,是手拍桌子的重音強調,是在水盆里面倒扣的木瓢上面敲擊出來的鼓音,甚至是不由自主的喝彩聲和興奮的喊叫聲。人人當仁不讓,你方唱罷我登場,偶爾他們中間的某個人,會因為自己唱功輸了人,去廚房把自己的老婆拉過來,女人們圍裙都沒脫掉,但一進入歌唱的程序,立刻換了個人似的,神情和態度煥然一新,她們身體里面的歌唱小鳥啼聲初起,隨著旋律羽翼漸豐,直至高潮處的一行白鷺上青天。

朝鮮民謠十分高亢,沒有一副好嗓子墊底是唱不了的,抒情性又強,高亢之上還要百轉千回。平常時候,大家會覺得朝鮮族與日本民族有很多相通的地方,其實兩個民族間有很大的不同。日本民歌是低回中偶爾高亢,但主體以沉吟抒懷為主,他們氣定神閑,高傲唯美,講求含蓄,偶爾熱烈地展開懷抱,奔放一下之后隨即收攏,回歸內斂;朝鮮族民謠卻有著大開大合的氣質,有烈性燒酒的性子,不管不顧,不知道害臊,為了表達自己而拼盡全力,血脈僨張。朝鮮民謠沒有極致,它攀上了高峰,然后把高峰變成高原,卻在高原之上,再撂起一個個險峰,沒有止境地往高處拓展,路越走越窄,聲嘶力竭,直至咯血——

朝鮮族民謠里面,《阿里郎》是國寶級的民歌。民間和國寶,似乎是相悖的,但凡事有特例,《阿里郎》即是其中之一。

《阿里郎》是從女性視角敘述,愛郎離去,歸來無期,佳人無限憂郁。這首民謠有淺唱低吟的、極力壓制的傷悲,也有不顧一切地,披頭散發的抒懷。愛和怨,赤誠誠,火辣辣,愛人的體溫仍然停留在肌膚上面,生離的撕心裂肺血絲縷縷,優美的曲調跟悲愴的心態,像冰里面含著的火,火里面煨著的冰。它構架出來的美、悲傷,乃至絕望,都是極致的。

朝鮮的盤瑟俚,和中國的戲曲有相似之處,也是有唱有念、且歌且舞地給觀眾聽眾們講故事。藝人手里一把折扇,開開合合,翻手為云,覆手為雨。盤瑟俚演出要求不多,表演者,再加上一位鼓手搭檔,有個空場便可以了。相比之下,中國戲曲講究得多,復雜得多,也華麗得多了。如果說盤瑟俚演出是寫意,中國戲曲則是工筆了。

韓國有一部電影名叫《西便制》,講的就是盤瑟俚藝人的故事。盤瑟俚按地域劃分為“東便制”和“西便制”,唱法也有區別,“東便制”聲音洪亮,氣氛熱烈,情緒高昂,而“西便制”則細膩,悲愴。《西便制》這部電影中很詳盡地描寫了一個女孩子成長為杰出的盤瑟俚藝人的過程,她的父親為了把她留在身邊,趁她生病時,在她的碗里下藥,讓她變成了一個瞎子。他封堵了她的大千花花世界,把她逼往藝術的羊腸小道。生活的諸多艱辛讓這個女孩子先是迷惘,繼而成長,最后成熟起來,最終,她了解到盤瑟俚演唱的骨血,慘透了盤瑟俚藝術乃至人生的真諦。

一個非常悲情的故事,在國際電影節上得了大獎。我卻覺得這個故事編得太像故事了,剝掉盤瑟俚的外殼,它放到任何一個東方國家,都是成立的。影片的主旨太鮮明,方向太清晰,反而就缺少了點兒什么。影片里面的一個情節讓我心動,女孩子剛開始表演時,被幾個財主類的男人招去唱“堂會”,他們被她的美貌吸引住了,并不在乎她唱得如何。而女孩子知道自己才藝高超,卻也在男人們的關注之下有些虛榮和滿足。但那是她第一次正式演出,演唱盤瑟俚本身帶來的新鮮經驗,實在太吸引,男人們的輕佻言語最終被無視,女孩子沉浸在自己的演唱里,自己迷住了自己。這個時候的女孩子,青澀可愛,離真正成為盤瑟俚藝人尚有千山萬水的路途,但她邁開了第一步。

盤瑟俚這樣的藝術形式,非老辣的、洞察世事人情的老藝術家,才能達至化境,他們歷盡磨難,見慣生離死別,稱得上是人生的智者,既嘶啞而又深沉,是對人生和人性最完美的表達。

朝鮮舞蹈的動作,乍一看簡單至極,手臂、腿、腳尖,隨著旋律動起來就是舞蹈了,條件有限,地方狹窄時,能供兩腳站立的方寸,即可容納舞蹈的存在。小時候的家宴,歌聲一起,隨之總有人從座位中起立,舞之蹈之,中年男人慣常的刻板表情,融化成一團和氣,露出調皮的笑容。

朝鮮族舞蹈最簡單也最難,有點兒像太極,極簡之處蘊藉最深,大象無形。

16世紀朝鮮半島出了一個奇女子,名叫黃真伊,集名妓、詩人、舞蹈大師等幾重身份于一身,從歷史的坐標上看,她還是個行為藝術家和女權主義者。她與當時的學者、藝術家、士大夫等名流高人交往密切,為人做事不拘一格,跳脫揮灑,特立獨行,其風采令無數男人傾倒。當時有一位很有名的高僧知足大師,多年寄居寺院潛心修行,黃真伊自稱是佛門弟子,深夜裹披袈裟叩開知足大師的房門,在內室為他跳了一段舞蹈,知足大師因此破戒,第二日于羞慚之中圓寂。黃真伊對這個結局頗為遺憾,不乏痛悔。但事已鑄成,只留嘆息。當時黃真伊為知足大師所跳的獨舞,流傳下來,即是僧舞。細究起來,內室舞蹈本就是兩個人之間的私密,知足大師第二日即圓寂而去,黃真伊悔之莫及,以她的率真性情,她斷不會再在第二個人面前跳這段死亡涅槃之舞,那么,后世流傳的僧舞,可見是依照葫蘆畫瓢,取意而非形了。

黃真伊在彌留之際,囑咐身邊朋友,把她的尸身棄于江邊,切莫舉行什么喪儀之類的事情,靈魂遠遁,皮囊不必掛牽,她還要求,在她的葬禮上,朋友們要用歌舞的歡響靈動,取代哭泣悲悼,人世悲苦,一寄如是,今朝飄然而去,大幸,萬幸!于是,黃真伊的傳奇添上了濃墨重彩的最后一筆。

4. 風俗和傳統

鴨綠江由長白山天池發源,像條幼龍,在群山中間蜿蜒竄行,恣意奔涌,直奔北朝鮮灣。中國和朝鮮半島各有支流匯入鴨綠江,使它保持了充沛的水量。但作為一條國際界河,鴨綠江政治概念遠遠大過地理概念。它不夠寬闊和險峻,只要會游泳,都能輕易地在國與國之間來回。更何況,一年之中還有將近五個月的時間,嚴寒把鴨綠江變成中朝兩國間一條水晶膠水,把兩個國家粘連成一體。邊界兩岸的老百姓,滑個冰就出國了。

中國東北沃野千里,不僅吸引了眾多關內的移民來墾荒,朝鮮半島的老百姓也成群結隊過來春種秋收,冬天再回家。再后來,他們不耐煩來來回回了,定居下來。中國于是多了一個少數民族——朝鮮族。

20世紀三四十年代,戰爭頻發,除了農民以外,朝鮮半島更多的人跨越邊界,來中國定居,這些人中間,包括我爺爺奶奶,以及姥爺姥姥。

從小學到大學,要填寫多少個表格,早就記不住了,但表格里面有一項“籍貫”,卻總是讓我為難,“籍貫”即是“故鄉”,家族最原初的那個地方,我不知道我們家族的“故鄉”在哪兒,父親和母親都是兩歲時被帶到中國來的,他們在異國他鄉、在戰亂的煙火中,隨著自己的父母定居某地,再離開;從一個地方到另外一個地方,他們在朝鮮族人聚居區內長大,學習和使用母語,他們當然也會講漢語,盡管他們一開口,就能讓人聽出不同的音調。他們不斷地變換生活環境,最終變成了中國公民。

我父母這輩人,都有著漫長的遷徙經歷,不斷地變換居住地,最初為安身,接著是安全,然后是工作,或者結婚,當他們年紀大了,可能還要因為孩子們的事業家庭,再度遷徙。他們這一輩人,走的是一條阿里郎的路,處處無家處處家,戰爭和政治、城市和鄉村,沒有什么是他們沒經歷過的,希望和傷感,永遠打包在他們的行李里面。也恰恰因為這些,他們比誰都更知道親人和朋友意味著什么。他們在哪兒都能迅速地找到同類,形成自己的生活和社交圈子。

多年來,在家庭內部,我們被父母教導,見到長輩要跪下磕頭、問安,有客人來要問候,送客人離開時,要全家人一起送出大門外,并等著客人拐過彎看不見背影才可以轉身回去。飲食方面,米飯、泡菜、醬湯、打糕、冷面、米腸——母親們用傳統的朝鮮族飲食喂養子女,讓我們的舌尖和胃腸帶著強烈的“籍貫”。朝鮮族飲食原料并不像日本那么講究、挑剔、極致,也不像中國那么地大物博,菜系繁華,朝鮮族的飲食食材樸素,無非白菜、紫蘇、辣椒、土豆、粉絲,各種青菜,等等尋常之物,但卻能做出格外的清新鮮香,很重要的因素在于它們耗費的人工和耐心上面。朝鮮族從來不是奢侈的民族,這在飲食上面便可見出,但他們也從未放棄過對豐富和高雅的追求,朝鮮族菜系是粗糧細做的典范,很少浮華,務實求真。每年秋天的泡菜季,白菜摞成山,一遍遍地清洗,鹽漬去水氣,再清洗,腌菜的缸可以裝下三個成年人,大蒜要成盆成盆地扒,還要搗成蒜泥;鮮紅的干辣椒成堆地被石磨研細,還有生姜、蘋果、白梨、鹽、味精、白糖,一盆盆的調料最后融合在一起,艷麗奪目,像秘密或者諾言似的,層層抹入白菜菜幫之內,最后收攏封好,等待發酵。季節此時也正式進入了冬季,整個北方進入休眠期。可媽媽不閑著,下霜之后,媽媽要在別人收割后的白菜地里撒上櫻菜的種子,在霜凍之前把它們收割回來,櫻菜在寒涼的土地和氣候中長大,莖稈細弱,挑揀起來十分費勁兒,但媽媽從未嫌棄麻煩和瑣碎,經過腌漬的櫻菜仍然保持著鮮綠的顏色和獨特的清香,是佐餐佳品,這才是她關注的重點。

我們被這些飲食喂養長大,我們的胃腸就是我們的故鄉,食物曲曲彎彎地在我們的身體里游走,滋養我們,我們的內部,天然就是一首《阿里郎》。

入鄉隨俗。

每年的春節,是我們的大節日,但朝鮮族人不貼春聯,也不掛燈籠迎財神。炒菜包餃子放鞭炮拜年,倒是完全的“拿來主義”,完全融入。相對于春節,朝鮮族人更在乎端午節和中秋節。每年的端午節,是朝鮮族人的大日子,對于未婚青年男女而言,這一天有中國“元宵節”的意味,“去年元夜時,花市燈如晝。月上柳梢頭,人約黃昏后”。端午節,大家紛紛走出門去,跟親朋好友齊聚,女孩子們蕩秋千,壓蹺蹺板,展現妖嬈嬌媚;男人則摔跤、射箭,賣弄力量無窮。這個一年一度的開放式相親現場,讓多少青年男女看花了眼,跳亂了心。《春香傳》里面的李夢龍和春香就是端午節在谷場上一見鐘情的。

隨時隨地都可以歌舞

中秋節也同樣是大日子。朝鮮族人的祭奠日子有兩個,一是清明,一是重陽節這天。家人提前準備好供品,酒水,香火,去上墳,在墳前完成祭拜儀式之后,鋪上桌布,大家坐在一起喝酒吃飯,寓意不言自明。這種祭奠方式與野餐結合在一起,既有紀念又有風味,令傷感的追憶里面充滿了煙火氣。但舊時代,女子不好拋頭露面,有些男人便去妓院找來妓女,帶著她們一起去祭奠親人,然后喝酒野餐,載歌載舞,也不知道地底下的親人是會罵他們荒唐呢,還是笑他們離譜兒呢?生死是人生的兩端,沒有例外,能用這么平易和調皮的方式來應對,倒也不賴。

不知不覺,從爺爺奶奶、姥爺姥姥開始,我們走過了萬水千山。終于知道,“高麗”,原是山高水麗,“朝鮮”,是朝日鮮明,意象美好而上進。故鄉不只是外部,更是內部;“高麗”和“朝鮮”的寓意也同樣安放在我們內心的山水和日月上——

朝陽明麗,歲月美好。