淺談濟青高鐵淄博北站站前廣場一體化設計策略

王冉

(淄博市規劃設計研究院,山東淄博255000)

1 項目背景

隨著經濟的持續快速發展,以高鐵等城市快速交通為先導的規模化、高品質的新城建設成為了我國城市生長的重要模式[1]。

在這種模式中,高鐵車站是新城人流的引入器,最顯著的特征是快速通過,而高鐵新城是導入人流的吸納器,其基本職能是供人駐留活動。站與城之間關系密切,但快速通過和駐留活動的屬性卻是相互排斥。這就需要一種柔和的方式在兩者之間進行過度,使之達到高效聯系和有效融合。這種充當城與站之間接合器的正是站前廣場。

淄博將于張店城區的西北部規劃建設高鐵新城,規劃一共分為3個圈層——高鐵新城、核心區和高鐵車站。本次景觀設計為高鐵北站南側的站前廣場,北起站房出入口,南至站前路,東西兩側分別臨廣場東西路,總面積約5.5hm2。

2 一體化設計策略

作為城與站的接合器,站前廣場需要滿足以下4個方面的需求:(1)滿足城市交通高效、便捷換乘的需求;(2)滿足車站人流集散的需求;(3)滿足烘托城市門戶形象,展現地域特色的需求;(4)滿足容納城市公共文化生活的需求[2]。

基于以上4方面的需求,高鐵廣場需要布局交通、景觀、休閑等多樣功能,不同功能之間既要有相對明確的空間界限,又要彼此之間有機聯系,同時還要與高鐵站房、城市功能高效互動。在此次設計中采用了一體化的設計策略,具體分為3個方面:(1)廣場空間與城市空間的一體化設計;(2)廣場空間與建筑空間的一體化設計;(3)廣場空間與地下空間的一體化設計。

2.1 廣場空間與城市空間的一體化設計

廣場空間與城市空間之間進行一體化設計,這其中又包含了一體化的概念設計、序列組織和空間布局3個方面。

2.1.1 概念設計

在上位規劃中,高鐵新城提出了“有機生長—化繭成蝶—繁花似錦”的設計理念,高鐵車站作為人流的引入器,聚集著人氣與活力,孕育著新生氣息,很好地詮釋了“化繭成蝶”的寓意。本次設計順應了這一理念,提出了“新城之翼、魅力淄博”的設計概念,將上位規劃中的設計理念與廣場的設計概念進行了一體化的考慮。并在形式上運用了放射狀的設計語匯,將“翼”的元素融入其中,使得整個平面就像是一只破繭而出、振翅高飛的彩蝶,同時也預示著城市的發展與騰飛。

2.1.2 序列組織

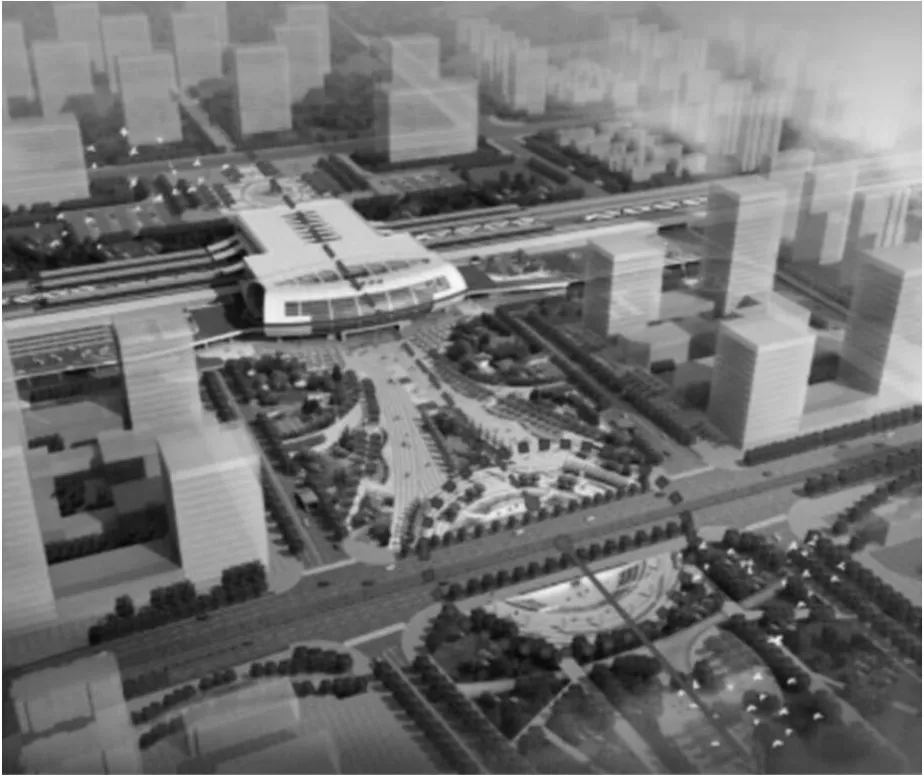

在空間上,從城市的角度來考慮場站城一體化的空間序列組織,從城市交通體系和區域發展的全新視點來展開空間塑造。在本次設計中,高鐵新城被規劃為“兩橫三縱”5條發展軸,高鐵車站及其站前廣場則位于中央核心軸上。

在這條核心軸上,一系列公共開放空間作為綠色斑塊從高鐵車站一直向北延伸到濱水區,形成中央景觀帶。本次設計中,將廣場南側與城市綠帶進行一體化的設計(見圖1),相互融合、密切銜接,從而延續了南北向的步行和綠化景觀系統。

圖1 廣場南側與城市綠帶的一體化設計

2.1.3 空間布局

在本次設計中,廣場周邊為商業用地,站前廣場作為城市開放空間與城市的關系十分密切。公交場站、長途場站等城市交通服務功能布局在站房兩側,使得站前廣場超大人流集散的功能弱化,而滿足城市文化展示、周邊人群休閑的功能需求增加。設計中打破了傳統單一、大尺度硬質空間的設計,從城市關系出發,針對不同的功能對廣場空間進行了精細化的布局,形成了核心主題景觀區、交通集散區、休閑停留區以及綠化景觀區等不同的功能區,使整個廣場集集散、景觀、休閑等功能于一體。

2.2 廣場空間與站房空間的一體化設計

除了在城市層面的聯系,廣場空間更要與站房空間進行一體化的考慮,而其中最主要的是兩者之間交通空間組織的一體化。

高鐵站內外的功能布局和流線很復雜,傳統的站前廣場的流線單純為了人流疏散而設計,導致空間尺度過大而且缺少變化,很少考慮到行人的空間認知。而現在高鐵站房多設計為開放空間,從站前廣場到站房應當作為一體來看待,只有空間組織具有方向性和連續性,才能使交通流線更為順暢。

這種一體化的交通空間組織,實際上就是要把旅客進出站所發生的一系列活動的空間結合起來,形成連續中具有變化的空間序列。

對于站前廣場的線狀交通空間,在設計中沿著疏散的方向利用連續的室外長廊形成方向的引導,使步行流線的目標更加清晰明確。同時,廊架的設計與站房建筑的現代風格協調,能夠形成具有序列感的光影效果,同時也為行人提供了良好的步行環境[3]。

2.3 廣場空間與地下空間的一體化設計

站前廣場地下空間開發利用以后,廣場空間還要與地下空間進行一體化設計。

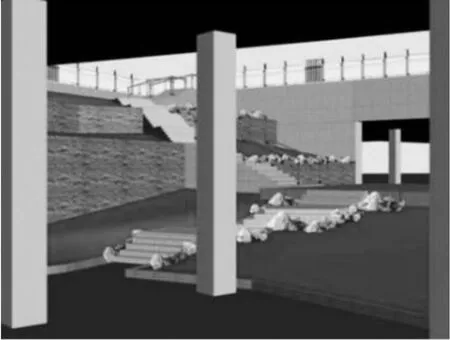

2.3.1 庭院式的地下車庫出入口

在本次設計中,廣場的地下空間為停車場,地下空間的通風、采光、出入口等要結合地上部分進行綜合考慮,既要滿足地下功能的需求,又不能對地上景觀空間產生影響。

為了有效地聯系地上和地下空間,設計中采用了庭院式的地下車庫出入口,在引入自然光和自然風的同時,將景觀綠化向地下空間延伸,柔化了出入口的邊界,增強了廣場空間與地下空間的滲透與流通(見圖2),不僅具有交通集散、空間過渡的功能,還具有休憩場所的屬性,并對改善地下空間的環境起到了重要作用。

設計采用了“多進一出”的方式,將地下多個消防通道口集中在一個庭院式的出入口中,并通過一出大面積的硬質轉換空間集中通往地面廣場空間,從而加強了景觀環境的導向性,起到了安全疏散人流的作用。

圖2 地下空間效果圖

從地面空間進入到地下空間,空間感的反差會讓人在心理上感到不適應,庭院式的出入口呈現出的是一種寧靜的庭院空間環境,對開闊的廣場空間及幽閉的地下空間都形成了對比與補充。它是地下空間的前奏,增強了地下入口的通透感,同時又是地上空間的尾聲,增強了廣場空間的層次,很好地實現了空間的過渡,緩解了行人心理壓力。

除了以上滿足交通組織、空間過渡的功能外,設計中在大的硬質轉換場地中設置了樹池坐凳等休息設施,使整個庭院式的出入口也成為一處休憩場所,通過植物的配植和置石的搭配,增強了休息場所的觀賞性。

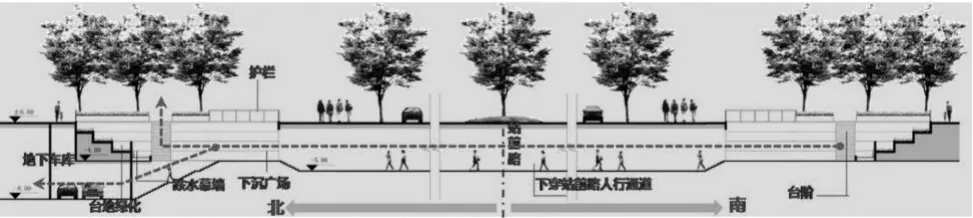

2.3.2 下場廣場式的地下車庫出入口

類似的手法設計還用于廣場南側的入口處。在道路規劃中,一條人行通道從地下穿過站前路,景觀設計將地下通道與廣場空間聯系的梯段往外移,結合弧形花壇形成了下沉廣場式的出入口(見圖3),穿行的人流會通過通道直接進入下沉廣場,再經過臺階進入廣場空間或地下停車空間。

圖3 下沉廣場式出入口剖面圖

作為過渡性空間,不僅要在視覺上對景觀環境進行設計,還要對聲和光等因素進行考慮,才能塑造一個更好的空間環境,才能讓人在其中有更舒適的體驗效果。所以在下沉廣場的設計中,結合地形高差設置了跌水幕墻,營造了景觀又緩解了城市道路的喧囂。同時利用彩色琉璃燈柱勾勒出入口的弧形輪廓,滿足了夜間照明,烘托了出入口的景觀氛圍。

2.3.3 自然式的地下空間采光

本次設計中,地下空間自然采光除了以上2種開放式的出入口,還有另外一種方式,就是設置玻璃天窗,但這種方式的缺點是會對地面的景觀和使用空間造成較大的影響。為了解決這個問題,設計考慮了成分與玻璃相似,但外表晶瑩剔透、光彩奪目的當地特色琉璃。淄博博山是中國琉璃之鄉,琉璃則成為淄博最具代表性的地域文化之一。通過在博山琉璃藝術中心的進一步了解,確定琉璃可以燒制成多種透光度,并且隨著技術的不斷發展創新,已經廣泛與室內外的工程技術相結合。因此,本次設計決定采用琉璃代替傳統玻璃,對地下采光功能和地上景觀進行一體化設計。

設計將地下空間的采光位置選在了廣場的中軸線上,在兼具地下空間采光的同時充分展現淄博琉璃藝術的魅力,形成廣場上標志性的景觀。在具體的設計上,利用琉璃塑造成淄博地圖的形式,并根據不同區縣的特點賦予了不同的色彩,立面上則根據淄博的地勢特點形成起伏的變化。這一標志性的景觀充分彰顯了淄博城市門戶形象,同時琉璃保平安的寓意也為來去的旅客帶去了美好的祝福。

3 結語

綜上所述,站前廣場作為城市與車站的重要轉化節點,是城站一體化得以實現的關鍵。隨著城市的發展,站前廣場的需求也在不斷變化,在站前廣場的設計實踐中,只有通過廣場空間與城市空間、站房空間及地下空間的一體化設計,創造出一個具有多重功能的,并且與外部站房、城市有機融合的站前廣場,才能真正成為城與站的紐帶,從而促進城站一體化的實現,帶動新城的建設,推動中國城市化的進程。