平臥分腿位下經劍突入路胸腔鏡胸腺切除術的效果觀察

王程 李炎 薛博仁 段春艷

【摘要】 目的 分析經劍突入路實施胸腔鏡胸腺切除術時采用平臥分腿位的臨床效果。方法 70例實施胸腔鏡胸腺切除術治療的患者, 采取隨機排列表法分成實驗組與常規組, 各35例。常規組患者選用側臥位下經肋間隙入路實施手術, 實驗組患者選用平臥分腿位下經劍突入路實施手術。比較兩組體位擺放時間、皮膚受壓情況、視覺模擬評分法(VAS)評分以及并發癥發生情況。結果 實驗組體位擺放時間(4.39±0.50)min短于常規組的(9.01±1.03)min, 皮膚壓紅率5.71%、VAS評分(3.15±0.80)分均低于常規組的37.14%、(5.76±0.92)分, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。實驗組并發癥發生率為8.57%, 低于常規組的31.43%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 平臥分腿位下經劍突入路行胸腔鏡胸腺切除術, 不僅可縮短患者體位擺放時間, 緩解患者皮膚受壓情況, 還可提高手術治療安全性, 降低患者術后疼痛感, 值得臨床大力推廣。

【關鍵詞】 胸腺切除術;胸腔鏡;劍突入路;平臥分腿位;效果

【Abstract】 Objective? ?To analyze the clinical effect of video-assisted thoracoscopic thymectomy via subxiphoid approach under the supine and splitting position. Methods? ?A total of 70 patients undergoing video-assisted thoracoscopic thymectomy were divided into experimental group and conventional group by random permutation table method, with 35 cases in each group. The conventional group took the intercostal approach under the side-lying position, and the experimental group took the subxiphoid approach under the supine and splitting position. The posture time, skin pressure conditions, visual analogue scale(VAS) scores and occurrence of complications was compared between the two groups. Results? ?The position time (4.39±0.50) min in the experimental group was shorter than (9.01±1.03) min in the conventional group, and skin flushing rate 5.71% and VAS score (3.15±0.80) points was lower than 37.14% and (5.76±0.92) points in the conventional group. Their difference was statistically significant (P<0.05). The incidence of complications was 8.57% in the experimental group, which was lower than 31.43% in the conventional group, and the difference was statistically significant (P<0.05). Conclusion? ?Video-assisted thoracoscopic thymectomy via subxiphoid approach under the supine and splitting position can not only shorter position time, relieve skin flushing, but also can improve safety of surgical treatment and reduce the postoperative pain of patients. It is worthy of clinical promotion.

【Key words】 Thymectomy; Video-assisted thoracoscopic; Subxiphoid approach; Supine and splitting position; Effect

胸腺切除術是臨床重癥肌無力手術治療的常用方式, 伴隨內鏡技術的不斷發展, 胸腔鏡在胸腺切除方面發揮較高療效[1]。臨床對于胸腔鏡使用有較多研究, 但在選擇何種手術體位方面研究較少。胸腔鏡胸腺切除術傳統體位是側臥位, 但在臨床長期使用中, 其容易牽拉肢體、損傷神經、疼痛感較大等弊端逐漸顯露[2]。因此, 本文對實驗組患者采用平臥分腿位下經劍突入路實施手術, 效果突出, 現闡明如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2018年2月~2019年2月本院收治的70例行胸腔鏡胸腺切除術患者為研究樣本, 采取隨機排列表法將其分成實驗組與常規組, 各35例。實驗組男女比例19∶16, 平均年齡(45.39±10.27)歲, 平均體重(49.65±10.36)kg;常規組男女比例18∶17, 平均年齡(45.97±10.62)歲,?平均體重(50.07±10.52)kg。兩組患者一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 納入標準 ①全部患者經臨床診斷確診為重癥肌無力(a.受累肌群乏力癥狀早晨較輕、下午或傍晚時明顯較重, 待休息一段時間后肌力可恢復, 神經系統檢查未發現異常;b.疑似患者行疲勞試驗, 也可肌內注射0.5~1 mg新斯的明, 持續觀察0.5~1.0 h, 肌力出現明顯改善者可確診;c.心臟功能受到影響者);②手術實施前均進行增強CT以及胸部攝片檢查;③患者無精神障礙, 可進行正常交流者;④患者對研究知情同意, 自愿要求參加研究[3]。

1. 3 排除標準 ①疾病診斷不符合重癥肌無力標準者;②伴有機體其他系統嚴重疾病者;③嚴重精神障礙者, 無法正常進行語言交流者;④不愿意參加研究者[4]。

1. 4 方法 常規組患者采取側臥位下經肋間隙入路實施手術, 具體方法如下:①分別在患者上肢各建立一條動脈、靜脈通路, 使用雙腔氣管導管行全身麻醉, 隨后為患者插導尿管。②常規選取右側肋間為手術入路, 行左側臥位。若手術前影像學檢查結果顯示胸腺位置稍稍偏左, 可將左側肋間隙作為手術入路, 行右側臥位。③患者經影像學檢查均顯示胸腺位置在右側, 醫護人員共同將患者安置為左側臥位。醫護人員將患者平移至右側床沿, 將患者身體向左側臥, 并在患者頭部墊頭圈, 保持患者頸椎與胸椎在一條水平線上, 注意耳郭位置, 避免受壓。④輕輕抬起患者上肢, 在距離其腋窩約10 cm處墊腋枕。將患者兩只上臂均妥善放置在托手架上固定, 保證右臂遠端關節位置低于近端關節, 左臂遠端關節位置高于近端關節。準確使用骨盆固定器妥善固定患者骨盆, 將患者雙側下肢擺放呈跑步形狀并予以妥善固定, 在其兩腿之間放置針頭, 避免兩腿重疊受壓。⑤手術實施者以及助手面向患者站立, 將胸腔鏡顯示器放置在患者背后。

實驗組患者采取平臥分腿位下經劍突入路實施手術, 內容包括:①分別在患者上肢各建立一條動脈、靜脈通路, 使用雙腔氣管導管行全身麻醉, 隨后為患者插導尿管。②實施麻醉前指導患者取平臥位頭下枕頭圈, 將臀部放置在手術床的背體下緣。使用長度合適的輸液器材, 以方便麻醉醫師進行麻醉。③將患者兩側上肢平放在身體兩側并予以妥善固定, 醫護人員共同協助將患者兩側大腿分開并外展, 但注意外展角度不要超過90°, 在患者足跟位置放置軟膠墊保護, 并予以妥善固定。④手術實施者站立在患者兩腿之間, 助手站立于患者右側, 將胸腔鏡顯示器放置在床頭。

1. 5 觀察指標及判定標準 ①觀察比較兩組手術體位擺放時間(從麻醉開始至體位擺放結束之間)。②觀察比較兩組在手術過程中皮膚受壓情況, 根據《基礎護理學》中給出的壓瘡分級標準來判斷患者手術完成后5 min之內受壓部位的皮膚狀況[5]。③比較兩組術后并發癥發生情況, 包含肺炎、膈神經麻痹、氣管導管移位以及胸腔積液。④使用VAS量表對兩組患者手術后24 h的疼痛情況進行評估和比較, 記錄每組數值[6]。

1. 6 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

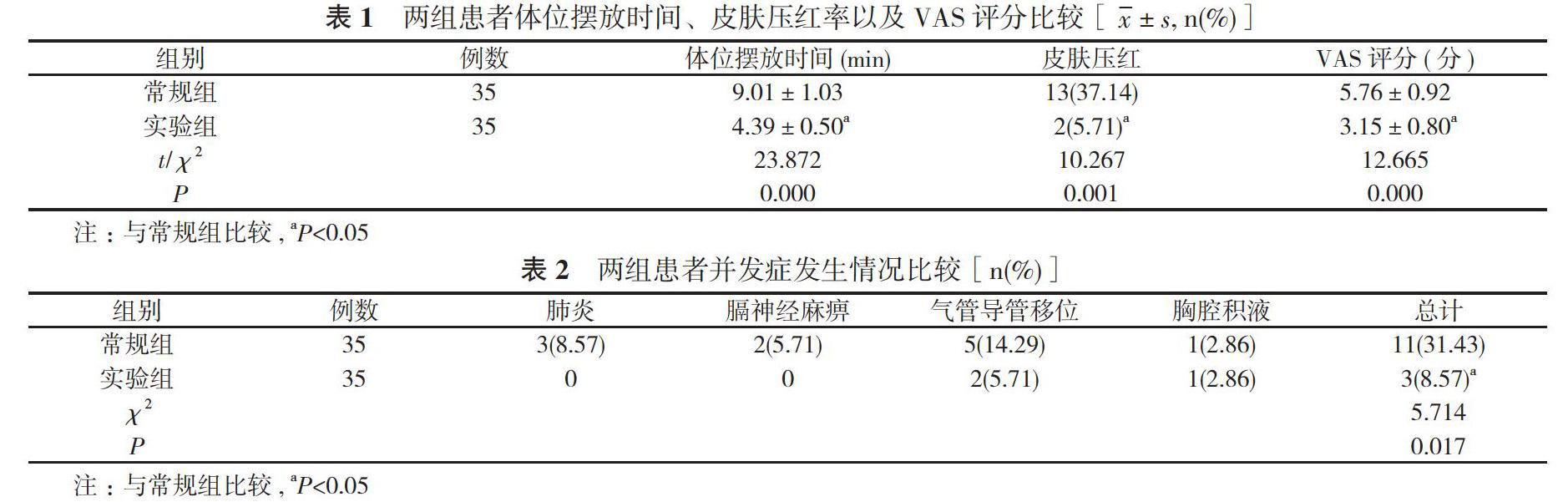

2. 1 兩組患者體位擺放時間、皮膚壓紅率以及VAS評分比較 實驗組體位擺放時間短于常規組, 皮膚壓紅率、VAS評分均低于常規組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者并發癥發生情況比較 實驗組并發癥發生率為8.57%, 低于常規組的31.43%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

胸腺切除術在臨床治療重癥肌無力方面具有較高價值, 該種手術方式在臨床已經得到廣泛應用。實施手術時常規手術體位是側臥位, 但其存在患肢受壓、神經損傷等并發癥, 嚴重影響患者手術過程中的舒適度情況。

實施平臥分腿位不僅可有效降低醫護人員為患者擺放體位的時間以及體力, 還能充分體現醫護人員的人性化服務水平。側臥位方式擺放體位時, 不僅需要大量輔助器械, 并且還需要多名醫護人員共同協作才能實施, 極大地降低了醫護人員的工作效率[7]。皮膚壓紅是由于壓力長期作用于皮膚組織, 導致其毛細血管內血液阻塞, 出現局部淤血情況。由于側臥位通常需使用6種以上的體位輔助器械, 其對患者機體造成較大壓力, 增加了患者皮膚壓紅的風險。平臥分腿位可減少患者皮膚與手術床之間接觸面積, 促進壓迫部位血液循環[8, 9]。

本次研究中, 實驗組體位擺放時間短于常規組, 皮膚壓紅率、VAS評分均低于常規組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。患者術中體位擺放合理, 減少輔助器械對機體的損傷, 因此術后疼痛情況較好。進行側臥位擺放時, 需要對患者體位進行較大調整, 過大的牽拉幅度極易導致患者氣管導管位置移動或脫落, 影響手術進程, 而平臥分腿位僅需要對患者下肢進行調整, 對其導管位置影響較小[10]。本次研究中, 實驗組并發癥發生率為8.57%, 低于常規組的31.43%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 平臥分腿位下經劍突入路行胸腔鏡胸腺切除術, 可有效縮短患者體位擺放時間以及降低并發癥發生率, 提高患者手術過程中舒適度, 促進其疾病早日康復, 應在臨床大力推廣。

參考文獻

[1] 李云飛, 李永坤, 汪銀洲, 等. 重癥肌無力患者胸腺切除術圍手術期重癥肌無力危象的危險因素分析. 臨床神經病學雜志, 2017, 30(1):16-19.

[2] 賈瑞芳, 孟小燕, 周淑珍, 等. 不同麻醉方法對重癥肌無力患者胸腔鏡下胸腺切除術后急性疼痛的影響. 中華麻醉學雜志, 2018, 38(6):676-679.

[3] 魯衛華, 金孝岠, 秦雪梅, 等. MGFA分型及QMG評分預測重癥肌無力患者術后延遲拔管的價值. 臨床麻醉學雜志, 2016, 32(3):226-229.

[4] 呂曉東. 開胸與腔鏡胸腺切除術對重癥肌無力患者免疫功能及炎性因子的影響比較. 中國基層醫藥, 2017, 24(10):1462-1465.

[5] 李曉萍, 吳麗紅, 任彤, 等. “醫院-社區”聯合壓瘡護理小組在腦卒中合并壓瘡患者出院后延續性護理服務中的應用效果研究. 中國全科醫學, 2016, 19(16):1964-1968.

[6] 黃海香, 袁進, 李賽群, 等. 基于眼表綜合分析儀和視覺模擬評分的翼狀胬肉術后眼表炎癥指數轉歸. 中華實驗眼科雜志, 2018, 36(9):693-698.

[7] 王岳娜, 許遠樂. 改良中凹截石位與人字形分腿位在婦科腔鏡手術的應用研究. 護士進修雜志, 2018, 33(6):560-562.

[8] 黎曉燕, 陳長升, 蘇莉華, 等. 平臥分腿位下經劍突入路胸腔鏡胸腺切除術的效果觀察. 護士進修雜志, 2017, 32(12):1142-1143.

[9] 鄭愛芳. 術中壓瘡護理干預對側臥長時間手術患者急性壓瘡形成的預防效果觀察. 醫學理論與實踐, 2017, 30(14):2151-2153.

[10] 蘭惠華, 楊秋香, 楊雪玲, 等. 改良體位擺放在胸腔鏡下行胸腺瘤切除術中的效果觀察. 基層醫學論壇, 2018, 22(2):152-153.

[收稿日期:2019-08-08]