早期氣管切開術治療顱腦外傷與腦出血患者的療效探討

劉洪濤 王西青 李國臣

【摘要】 目的 研究顱腦外傷與腦出血患者開展早期氣管切開術治療的效果。方法 380例顱腦外傷與腦出血患者, 采用隨機雙盲法分為對照組和實驗組, 每組190例。對照組患者運用常規治療, 實驗組患者運用早期氣管切開術治療。比較兩組患者臨床療效、治療前后神經缺損評分、治療后并發癥及病死情況。結果 實驗組患者的治療總有效率97.89%顯著高于對照組的92.11%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前, 兩組患者的神經缺損評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者的神經缺損評分均低于治療前, 且實驗組低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療后, 實驗組患者的肺部感染發生率2.11%、高碳酸血癥發生率0及病死率0.53%均顯著低于對照組的7.37%、3.68%、4.74%, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論 顱腦外傷與腦出血患者開展早期氣管切開術治療, 效果顯著。

【關鍵詞】 顱腦外傷;腦出血;早期氣管切開術;效果

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.36.010

顱腦外傷與腦出血在臨床上較為常見, 應及時治療本病患者, 若患者病情嚴重, 可嚴重阻礙呼吸功能, 可嚴重威脅患者生命健康[1, 2]。有研究分析得出, 顱腦外傷及腦出血患者實施早期氣管切開術, 可明顯降低患者的窒息風險, 可有效提高患者臨床治療療效, 對比常規治療, 效果更為理想[3, 4]。本文選取380例顱腦外傷與腦出血患者作為研究對象, 對其分組治療, 探討開展早期氣管切開術的治療效果。現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2015年1月~2018年12月本院收治的380例顱腦外傷與腦出血患者作為研究對象, 均自愿參與并簽訂了知情同意書, 采用隨機雙盲法分為對照組和實驗組, 每組190例。實驗組患者中男女比例100︰90;年齡22~82歲, 中位年齡45.0歲;發病時間2~15 h, 中位發病時間3.5 h。

對照組患者中男女比例101︰89;年齡23~83歲, 中位年齡45.5歲;發病時間3~14 h, 中位發病時間3.4 h。兩組患者的一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 對照組患者運用常規治療:若患者出現意識障礙臨床癥狀, 應為患者開展神經科初步治療、維護, 待患者病情相對穩定, 為患者開展常規氣管切開治療, 切開位置是患者環狀軟骨下側。

實驗組患者運用早期氣管切開術治療:對穿刺部位進行合理選擇, 合理選擇套管, 對氣切套組進行檢查, 對患者各項生命體征變化進行嚴密監測, 做好常規準備工作, 對吸氧濃度進行提高, 為患者開展嚴密監護, 備皮、消毒鋪巾, 對患者氣管插管位置進行調整, 對穿刺點及解剖標志進行確認, 局部麻醉(局麻), 開展診斷性穿刺。將穿刺點切開, 帶套管穿刺氣管針, 將導絲置入, 利用擴張鉗對前方軟組織、氣管前壁進行擴張, 將氣切套管置入, 將導絲撤出, 對氣切套管進行固定。

1. 3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床療效、治療前后神經缺損評分、治療后并發癥及病死情況。療效判定標準:治療后, 患者體征及癥狀恢復正常, 神經功能復原, 生活可自理, 為顯效;患者體征及癥狀基本恢復正常, 神經功能改善, 生活可基本自理, 為有效;患者體征及癥狀改善, 神經功能開始恢復, 生活不能自理, 為一般;不符合以上描述, 為無效[5]。總有效率=(顯效+有效+一般)/總例數×100%。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

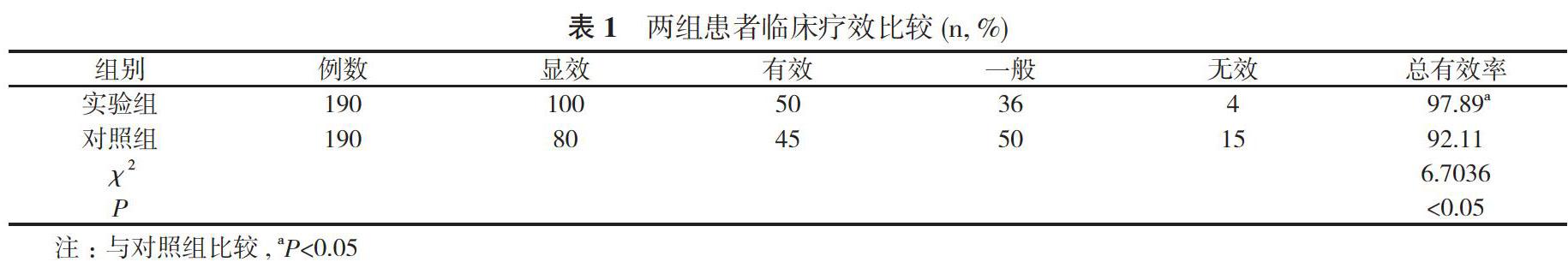

2. 1 兩組患者臨床療效比較 實驗組患者的治療總有效率97.89%顯著高于對照組的92.11%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者治療前后神經缺損評分比較 治療前, 兩組患者的神經缺損評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者的神經缺損評分均低于治療前, 且實驗組低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

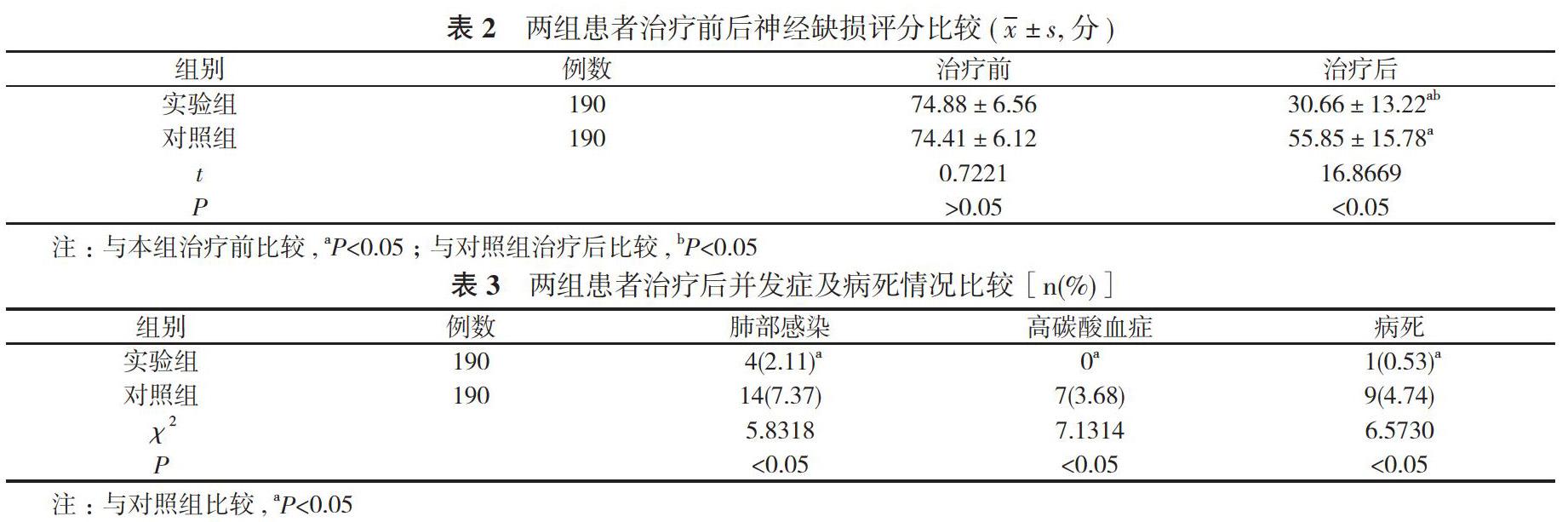

2. 3 兩組患者治療后并發癥及病死情況比較 治療后, 實驗組患者的肺部感染發生率2.11%、高碳酸血癥發生率0及病死率0.53%均顯著低于對照組的7.37%、3.68%、4.74%, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

對顱腦外傷患者發病原因進行分析, 是由于外部暴力間接或者直接導致患者頭部損傷, 患者可出現頭暈、頭痛、嘔吐等臨床癥狀, 部分患者可伴隨運動障礙、意識模糊等, 臨床應盡早及時治療顱腦外傷[6, 7]。臨床研究分析得出, 顱腦外傷患者發病后隨時可能出現生命危險[8], 因此, 利用合理方案進行手術治療, 可對患者生命安全起到一定保障作用。

臨床研究分析顯示, 對于顱腦外傷與腦出血患者來說, 在搬運患者過程中, 容易出現呼吸道堵塞問題, 可誘發其他嚴重并發癥, 可導致患者休克或者窒息, 患者死亡率較高, 因此, 在最短時間內為患者選擇最合理恰當的治療方法是有效治療患者的首要前提, 臨床上提出了早期氣管切開術, 效果較為理想[9]。

目前臨床上主要利用經皮擴張氣管切開術對顱腦外傷患者進行有效治療, 導引鋼絲需特殊設計, 利用擴張鉗將患者氣管撐開, 將氣管套管插入患者氣管, 操作過程中, 擴張鉗可將外力平均分布在鉗臂上, 可明顯減少對患者氣管的損傷。有研究報道, 經皮擴張氣管切開術存在以下臨床優勢, 手術時間較短, 約1 min, 可有效完成切開操作, 屬于微創手術, 解剖結構較為簡單, 對患者損傷程度較小, 術中出血量較少, 對患者大血管不易造成損傷, 不需要將患者氣管軟骨環切開, 只需要在氣管軟骨環間做橫向擴張即可[10]。對于呼吸困難患者來說, 不需要將患者頭顱過度后仰, 可有效降低患者因變動手術體位而引起的不適感, 可對患者術后并發癥發生率起到明顯降低作用, 切口較小, 成功率較高, 操作較為便捷, 患者預后效果較為理想。有研究報道, 靜脈麻醉藥物可對患者焦慮、緊張等不良心理起到消除作用, 可下降患者活動度, 對患者依從性進行明顯提高[11]。

臨床上認為治療及搶救顱腦外傷與腦出血患者的首要條件是確保患者呼吸道暢通, 利用早期氣管切開術, 可對患者呼吸道堵塞情況進行最大程度的緩解, 可有效減輕患者肺部壓力, 可對患者氣管內雜物進行及時清理, 有助于患者呼吸藥物的應用, 可明顯減輕患者病癥嚴重程度[12], 在提高患者顱內含氧量方面, 效果顯著。手術過程中, 可為患者構建一個相對較高的體內氧環境, 利用非器質性手段, 保證患者顱內壓平衡, 比較傳統氣管切開術, 臨床效果更為理想。

本次實驗結果顯示:實驗組患者的治療總有效率97.89%顯著高于對照組的92.11%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前, 兩組患者的神經缺損評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者的神經缺損評分均低于治療前, 且實驗組低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療后, 實驗組患者的肺部感染發生率2.11%、高碳酸血癥發生率0及病死率0.53%均顯著低于對照組的7.37%、3.68%、4.74%, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 顱腦外傷與腦出血患者開展早期氣管切開術治療, 效果顯著, 可明顯改善患者的神經缺損情況, 降低并發癥發生率及病死率, 值得臨床推薦。

參考文獻

[1] 張松. 早期氣管切開術在顱腦外傷和腦出血治療中的應用. 中外醫學研究, 2017, 15(35):182-183.

[2] 趙文斌, 張銀善, 張大春, 等. 早期氣管切開術在顱腦外傷和腦出血治療中的效果觀察. 醫學信息, 2018, 31(18):88-90.

[3] 李小波. 在對顱腦外傷所致腦出血患者進行治療時實施早期氣管切開術的臨床效果. 當代醫藥論叢, 2017, 15(10):91-93.

[4] 高安亮, 雍文盛, 鄔正貴, 等. 早期氣管切開在顱腦外傷與腦出血患者救治中的效果觀察. 中國現代醫生, 2018, 56(1):46-48.

[5] 張小兵. 早期氣管切開治療顱腦外傷及腦出血臨床療效研究. 系統醫學, 2018, 3(17):97-99.

[6] 劉劍峰. 早期氣管切開在腦出血患者中的應用效果探討. 基層醫學論壇, 2017, 21(35):4944-4945.

[7] 張孝禮, 岳林, 衛正洪. 早期氣管切開術對顱腦外傷與腦出血患者神經功能康復的影響. 中國社區醫師, 2017, 33(30):45-46.

[8] 蔡邵帥. 早期氣管切開在顱腦外傷與腦出血患者救治中的效果觀察. 數理醫藥學雜志, 2017, 30(8):1120-1122.

[9] 劉力, 趙強. 早期氣管切開在顱腦外傷和腦出血患者救治中的效果分析. 醫藥前沿, 2017, 7(7):161-162.

[10] 方建喜, 何明球, 姚輝, 等. 早期氣管切開治療顱腦外傷和腦出血患者的臨床效果. 醫療裝備, 2017, 30(19):169-170.

[11] 侯建金, 王建華, 周紹福. 早期行氣管切開在顱腦外傷合并腦出血患者中的 應用可行性. 中外醫學研究, 2017, 15(12):46-47.

[12] 趙錦陽. 對顱腦外傷所致腦出血患者進行早期氣管切開治療的效果研討. 當代醫藥論叢, 2018, 16(6):32-33.

[收稿日期:2019-05-17]