Connotation漢譯術語芻議

郭佳興 袁世旭

摘 要:connotation是語言學中一個十分重要的概念,對其研究涉及語義學、修辭學、語用學等多個領域,已逐漸成為現代詞匯語義學研究的熱點問題之一,但對其漢譯術語學界卻一直未能達成共識,造成了“色彩義”“附屬義”“附加義”“伴隨義”“陪義”等混用的局面,有礙于對connotation深入系統的研究。文章結合詞匯學、語義學等相關理論,從研究單位、研究對象、研究范圍三個層面對connotation的諸多漢譯術語逐一進行梳理和分析,明確各術語之間的差異和共性,以規范術語使用,推進connotation的研究。

關鍵詞:connotation;研究單位;研究對象;研究范圍

中圖分類號:H0;H059;C04文獻標識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1673-8578.2019.06.011

Abstract:Connotation is a very important concept in linguistics, and its research involves many fields such as semantics, rhetoric, pragmatics and so on. Connotation has gradually become one of the hot topics in modern lexical semantics. However, there has been no consensus on its terminology in the field of Chinese translation, and thus resulted in the mixed use of color meaning, accessory meaning, accessory meaning, accompanying meaning and so on. Combining lexicology, semantics and other related theories, this paper sorts out and analyses many Chinesetranslated terms of connotation from the three levels of research unit, research object and research scope. We hope out research can clarify the differences and commonalities among terms, standardize the use of terms, and further promote the study of connotation.

Keywords: connotation;research unit;research object;research scope

一 引 言

在語言交際中,詞所表達的意義往往超出其理性意義本身,帶有某種情感、形象或風格等,使語言豐富多彩,富有表現力。如“老頭兒”不僅可以指年老的男性,還附帶著一種親昵的情感;“誕辰”不僅指某人的生日,還有一種莊重、鄭重的意味;“苞米”不僅指玉米,還可以推測說話的人可能來自東北地區。詞的這種理性意義之外的意義大部分不包括在詞典釋義當中,少部分即使出現在釋義中,詞典也用特殊的方式進行了處理,例如加括注提示。這類意義由于其特殊的存在形態和重要的交際價值逐漸受到眾多研究者的“青睞”,國外的研究中稱其為connotation,但在以往對漢語的研究中我們發現,各家所用術語不一,形成了“色彩義”“伴隨義”“附屬義”“附加義”“陪義”等共存的局面,我們以上述術語為關鍵詞對中國知網收錄的期刊和碩博士論文進行檢索,經過逐一排查,發現伴隨義和色彩義使用的頻次較高,附屬義、附加義和陪義使用的頻次較低。而在具體的研究中術語的選用帶有明顯的任意性,一方面,這與研究主體的學術背景不無關系,另一方面,目前專門針對這類術語的研究較少。20世紀90年代張會森就connotation的漢譯術語做過研究,分別從語義學、修辭學、語用學的角度分析了內涵意義、伴隨意義、色彩意義、附加意義的差異,文章基于俄語的研究背景,所列舉實例多為俄語原文,提出贊成用“附加信息”來對譯connotation[1]。但對于這一術語仍然存在著爭議,后期也少有對這類術語的專門研究,對這類術語使用規范化的問題尚未引起重視。基于此,本文擬從研究單位、研究對象、研究范圍三個層面切入,梳理不同術語之間的差異和共性,借以明確各術語的使用規范。

二 研究單位

在對漢語connotation的研究中,先后使用了色彩義、伴隨義、附屬義、附加義、陪義等術語,表面上看似乎是翻譯用詞的不同造成的差異,但實質上,對詞義的認識差異才是術語繁多的根源。綜合以往的研究,我們發現這些術語所依據的研究單位并不相同。在傳統詞匯學、語義學的研究中,詞是核心單位,詞義的研究著眼于詞,對connotation的認識也是基于詞,色彩義、附屬義、伴隨義的提出均是基于詞這一級研究單位。而在現代詞匯語義學的研究中,研究的核心單位是義位,對connotation的研究也由詞這一級研究單位轉向了義位,附加義、陪義的提出就是基于義位這一級研究單位。

1.研究單位基于詞

漢語詞義的研究由來已久,經歷了訓詁學、傳統語義學時期,現已進入現代語義學時期,隨著研究的深入,在對詞義進行層層審視、分門別類的同時,意義研究的復雜性和艱巨性愈加顯現。對詞義內容認識上的分歧至今仍然存在,這也在一定程度上影響著對語言connotation的認識。以“色彩義”指稱connotation是受英語colouring的影響,但也是基于對詞義的認識。高名凱、石安石、武占坤、王勤等學者傾向于將詞義內容劃分為詞匯意義和語法意義,詞匯意義包括理性意義和色彩意義,色彩意義附加于理性意義之上,不是獨立的詞義組成部分[2-3]。劉叔新也持這種觀點,但他將色彩義稱為表達色彩[4]。葛本儀認為詞義內容由詞匯意義、語法意義和色彩意義三部分構成,色彩意義是獨立的詞義組成部分,與詞匯意義和語法意義相互聯系、互為一體,具有普遍性,“語言中的每一個詞都有自己的色彩意義”[5]。楊振蘭對色彩義的認識與葛本儀基本相同,但對色彩義的類型、性質等有了更細致的分析,按照色彩義與詞匯義的關系,區分內蘊性的色彩義和依附性的色彩義,將詞色彩義的研究推進為詞彩學[6]。周薦也將色彩義稱為表達色彩,認為葛本儀混淆了不同層面的詞義,詞的詞匯意義和語法意義是就功用層面而言的,理性意義與感性意義是就詞義系統的地位層面而言的,是兩兩相對的概念,色彩義屬于感性意義,是詞匯意義的一部分,不宜與詞匯義和語法義并列[7]。綜合以上各家的觀點,共同的認識是色彩義是詞義的一部分,是感性的意義,分歧在于是否具有附屬性,即究竟是詞義當中的一個獨立的組成部分還是依附于理性意義之上的詞匯意義的一部分,是依附于內部還是外部。

以附屬義指稱connotation也是基于對詞義內容兩分法的認識。符淮青認為詞義內容包括概念義和附屬義兩部分,附屬義就是附屬色彩。從稱謂來看,將“色彩”替換為“義”,首先肯定了connotation是“意義”,但符淮青同時指出,附屬義的“義”與概念義的“義”并不相同,附屬義的“義”“反映的不是詞標志的客觀事物的一般本質特點,只是表明運用者的主觀態度感情或詞運用的交際場合(不考慮形象色彩)”[8],附屬義與概念義的另一個顯著差別是“附屬義本身一般沒有特定的語音形式同它聯系”[8]。也就是說,詞義當中具有附屬性、主觀性、無明確語音形式的意義就是附屬義。據孫國軍的考查,1982年廖東平在翻譯喬治·萊考夫(George Lakoff)的《模糊限制詞和語義標準》一文時,對connotation最早使用了“伴隨義”的術語譯名,文中用來指稱與詞的“字面意義”相對的概念,后伴隨義這一術語逐漸被學界接受,用來指稱詞或詞組的概念意義以外的意義,即概念意義和伴隨意義構成了詞義的主要內容[9]。

2.研究單位基于義位

賈彥德將詞義劃分為反映義和語法義兩部分,其中反映義包括基本語義和附加義,比傳統的色彩義所指內容更為寬泛,不僅指感性意義,還可以指理性意義或合成詞的字面意義。且與以往研究不同的是,賈彥德指出附加義是附著在義位、句義和言語作品上的,是義位的附加義而并非詞義的附加義,同時其研究單位還可向上擴展至句子和言語作品,內涵和外延都有所擴大[10]274-302。

在現代詞匯語義學的研究中,義位是核心單位,張志毅、張慶云基于對詞義語義意義、語法意義和語用意義三分法的認識,在詞匯語義學的研究框架中,將詞義研究聚焦于詞匯層面的核心單位義位之上,提出義位內部的微觀結構論,用“陪義”來指稱connotation,指出義位的微觀結構為“義位=義值(基義+陪義)+義域”,陪義“是義位的附屬意義、附屬語義特征、附屬義值、補充義值,是‘一個詞的基本意義之外的含義”[11]16-17,附屬于語義意義,與詞義當中的其他各部分不形成并列的關系。

根據研究單位的不同,以上各類術語大致可以歸并為詞和義位兩個層級,但在實際的研究中,各類術語所指稱的內涵和外延均不盡相同,即使是基于同一個研究單位,其指稱的對象或范圍也存在著較大的差異,下文中我們將對該問題展開討論。僅就研究單位來看,我們認為將connotation的研究定位在義位這一級更為嚴謹穩妥,符合語言事實。現代漢語中大多數詞是多義的,如“大雜燴”一詞,《現代漢語詞典》第7版中共收錄了兩個義項,本義“用多種菜合在一起燴成的菜”和比喻義“比喻把各種不同的事物胡亂拼湊在一起的混合體”,其中比喻義的釋義后括注了“含貶義”,因此不能籠統地說“大雜燴”一詞帶有貶義,只是其比喻義帶有貶義。將connotation的研究單位由詞轉向義位,是詞義研究的一大進步。

三 研究對象

connotation是十分復雜的語言現象,以往的研究也呈現出多角度、多層次的特點,修辭學、語用學、語義學都試圖將其劃入自身的“勢力范圍”,這也在一定程度上對術語的使用混亂起了“推波助瀾”的作用,甚至有時同一個術語從不同的角度切入其內涵所指也不盡相同。綜合以往的研究,不同術語之間的一個較大的差異是其意義所指動靜有別。表面上看,色彩義、附屬義、附加義、伴隨義、陪義指稱的都是意義,但實質上色彩義、伴隨義多指言語意義,是動態的意義;附屬義、附加義、陪義多指語言意義,是靜態的意義。

在connotation的諸多漢譯術語中,色彩義在指稱對象、指稱范圍上爭議較大,前期對色彩義的研究多指靜態的意義,但后期對色彩義的研究逐漸轉向了動態,往往指向詞的語言意義,實質上是在句子這一級單位的層面考察詞語的語義特征,并不是語言的語義內容。楊振蘭在后期的其研究中試圖區分靜態的色彩意義和動態的色彩意義[12],但眾所周知,“色彩”一詞本就是借自心理學的概念,其“附加性”已是不言而喻,那么區分的靜態色彩義和動態色彩義又分別依附于何處呢?如楊振蘭認為“善良”帶有褒義的感情色彩,“善良”一詞在《現代漢語詞典》第7版中的釋義如下:

【善良】心地純潔,沒有惡意。

從釋義的元語言來看,基本義本身就具有褒義,所謂“褒義的感情色彩”豈不是無以依附嗎?至于動態的感情色彩義,楊振蘭在書中列舉了大量的實例予以說明,如:

吃喝嫖娼,回單位報銷,譚某等人真是“聰明”!這個案例暴露了目前一些單位財務制度的缺陷。(《人民日報》2003年5月28日)①

根據楊振蘭的分析,“聰明”一詞在這個句子中帶有強烈諷刺的感情色彩。且先不考慮標點符號在這里的作用,僅從修辭學的角度來看,在這個句子中,反語的修辭手法使“聰明”一詞褒詞貶用,的確帶來了強烈的諷刺效果。但從語義學的角度來看,“聰明”在這個句子中顯現出來的“投機取巧”“厚顏無恥”等語義特征及貶義的感情傾向并不是從詞義本身引申出來的,而是完全由語境賦予的,這種在具體的語境中顯現出來的附加語義特征不是詞固定的意義,不能成為語言系統現象,甚至嚴格地講,也不能稱其為“意義”。

再如常用來舉例說明伴隨義的幾個典型例證:

例1.John is a regular bachelor.

例2.小屋子正像蒸籠似的。

“bachelor”和“蒸籠”兩個詞在以上例句中凸顯的“生活自由、缺乏規律”“悶熱的”的語義特征被認為是詞的伴隨意義,因為在詞典釋義中,bachelor和蒸籠兩個詞的詞匯意義并不包含以上語義信息。試看以下兩個例句:

例3.他一頓吃了三碗飯,簡直是頭牛。

例4.他不愧為革命工作中的老黃牛。

普遍認為例3中的“牛”在句中獲得了“胃口大”的伴隨義,但例4中的“老黃牛”則不具有伴隨義。《現代漢語詞典》第7版對“老黃牛”一詞的釋義如下:

【老黃牛】名比喻老老實實、勤勤懇懇工作的人。

“勤勤懇懇”的詞匯意義對理解該句并無障礙,而伴隨義似乎正是要彌補詞匯意義對理解句義無能為力的情況。從以往對伴隨義的研究來看,事物的次要特征或對某些詞的社會性聯想意義構成了伴隨義的主要內容,但同“色彩義”的所指對象一樣,一旦離開特定的語境,詞所附帶的伴隨義即轉為隱藏狀態。正如利奇對“婦女”一詞歸納的17個伴隨義,它們既不會同時出現在同一語境當中,甚至有時候一個都不會出現,也不體現在詞典釋義當中。

與色彩義和伴隨義不同,附屬義、附加義和陪義指稱的是沉淀在詞義當中的穩定的語義特征,其存在形態不依賴于語境,以陪義為例,部分陪義類型以括注的形式體現在辭書釋義當中,如:

【老于世故】指富有處世經驗(多含貶義)。情態陪義

【病包兒】〈口〉 名多病的人(含詼諧意)。 語體陪義/風格陪義

【阿婆】〈方〉名丈夫的母親。祖母。尊稱老年婦女。地域陪義 ——《現代漢語詞典》第7版

connotation的指稱對象動態與靜態的差異主要是研究角度的不同造成的,色彩義體現的是修辭學的研究視角,伴隨義體現的是語用學的研究視角,附屬義、附加義、陪義則是語義學的研究視角。

四 研究范圍

除所屬詞義層次及指稱對象的不同外,將connotation譯為色彩義、伴隨義、附加義、附屬義或陪義,在內涵和外延上也有著較大的差異,概括來講主要體現在兩個方面:一是對所指意義的性質認識不同因而指稱范圍有差異,焦點在于是否含有理性意義成分;二是對所指意義類型的劃分不同,一元論到十元論不等。

結合語言交際中的實際情況,我們認為將connotation局限為感性意義、主觀性認識是有違語言事實的。首先,語言的connotation并非都是感性的,有時也包括部分理性義素,這一點應該說是已經達成了共識,如“山”的基本義是“地面形成的高聳的部分”,但有時其基本義對理解詞義或句義無能為力,而某些次要的屬性特征卻能發揮作用:

a.堅定不動搖——軍令如山、執法如山

b.深重——恩重如山、父愛如山

c.如山聚集土石之多,形容極多——堆積如山、人山人海

以上a、b、c三點語義特征均是“山”一詞的屬性特征,但無論是從內涵還是外延來說,這些語義特征均不足以作為“山”區別于其他詞語的本質屬性,也就是說,不具有區別意義的作用,因此只能稱其為邊緣的義素、次要的屬性。但這些邊緣的、次要的義素并非人為賦予的感性評價或是臨時性語義聯想,而是沉淀在詞義中的穩固的理性義素。它一般不會直接進入交際層面,而是以一種附屬的狀態隱含在詞義當中,具有內隱性。就整個詞義系統來說,并不是每一個詞都具有這種邊緣的、次要的理性義素,但這種義素恰恰能夠使得詞義更為豐富飽滿,也是語言應用中的詞具有彈性機制的原因之一,同時也是辨析同義詞、近義詞重要的參考因素,感性意義是難以將以上理性義素包括在內的。

其次,語言的connotation十分復雜,在交際中容易被感知到的的確是帶有一定主觀性的表情的部分,但并不能由此判定connotation都帶有主觀性。我們以“木頭”“狐貍”“家”三個詞為例②:

例5.她這人真是個木頭。

例6.他在我看來就是只狐貍。

例7.錢能買到房子,但是買不到家。

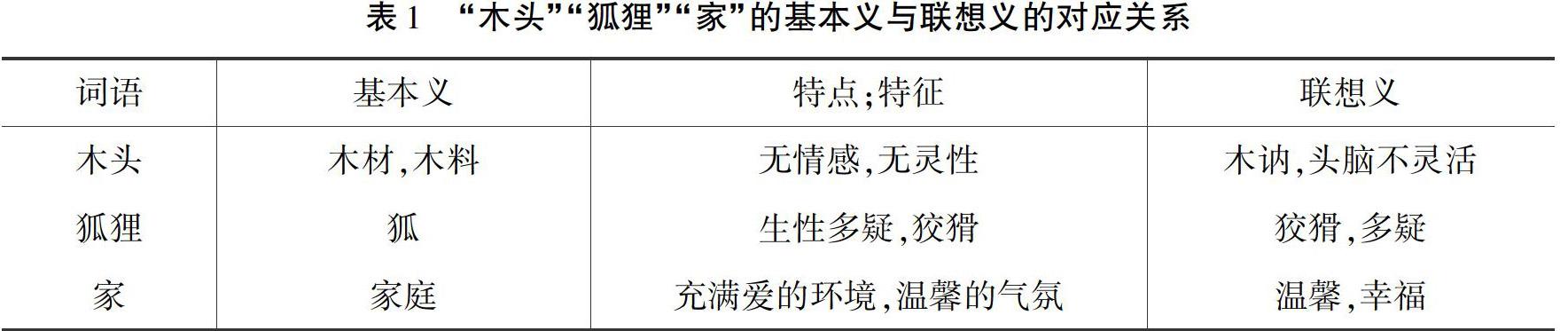

很明顯,上述例句中三個詞承載的意義遠遠超出了詞典中的釋義,“木頭”“狐貍”“家”分別帶有“木訥、頭腦不靈活”“狡猾”“溫馨、幸福”的聯想意義,這種聯想意義具有一定的民族性,但卻并非完全主觀意義上的聯想。在漢民族的認知中,人類是萬物的靈長,具有靈活的大腦和豐富的情感世界,而植物則一般不具有情感,沒有靈性,因此以木頭喻人時就會不自覺得讓人產生木訥、頭腦不靈活的聯想;在長期與動物共處的過程中,人們逐漸了解動物的習性,發現狐貍生性狡猾、多疑,久而久之,狐貍一詞就與狡猾、多疑緊密地聯系在一起了;家庭是社會中最基本的組織形式,家庭成員之間不僅具有法律意義上的關系,更重要的是情感的聯結,在現代社會,情感是組建家庭的基礎,家庭成員之間彼此相親相愛是家庭能夠穩定、持續的重要因素,因此家庭總是會讓人產生溫馨、快樂、幸福的聯想。三個詞的基本義及聯想義的對應關系見表1。

由此,我們可以清晰地看到,詞語的聯想意義并不是完全的主觀、感性的認識,而是含有對事物本質特征的客觀、理性的認識,是長期的社會生活經驗在語言中的映射。

對connotation所指的意義類型,張志毅、張慶云提出屬性、情態、形象、風格、語體、語域、時域、地域、外來、民族十元論的劃分,分類更為詳盡細致,突破了以往類無定名、類有交叉的局面[11]36。但近年來隨著社會生活的不斷變化及語言之間的相互接觸影響,新詞新語與日俱增,在新增的詞語中出現了一種詞義表面化的傾向,即合成詞的字面意義與整個詞的詞義存在著一定的聯系,當合成詞的字面意義與詞義有著直接的聯系時,詞一般只具有基本義或在基本義之上附帶有某種形象意義,如:

【祈愿】動祈禱祝愿。

【蘑菇云】名原子彈、氫彈爆炸而產生的蘑菇形的云狀物,其中含有大量煙塵。火山爆發及星體碰撞等也能形成蘑菇云。——《現代漢語詞典》第7版

“祈愿”一詞的詞義基本是字面義之和,該詞只具有客觀的指稱意義,并無其他隱含的語義特征,而“蘑菇云”一詞除客觀指稱對象外,構詞語素“蘑菇”一詞還生動形象地描繪出了指稱對象的具體形態,附帶了一層形象意義。除以上兩種情況外,還有一類合成詞字面意義與詞義并無直接的聯系,但卻比一般的詞匯更具有表現力,如:

【白菜價】名指非常低的價格。

【拍磚】〈口〉 動指在網絡上發表否定或批評意見。 ——《現代漢語詞典》第7版

從字面意義來看,白菜的價格與非常低的價格、用磚拍和在網絡上發表否定或批評意見并無直接的意義關系,但也并非毫無關系。白菜價格低廉,以“白菜價”的字面意義引申出“非常低的價格”這一詞義,意義的表達更為形象、直觀。同理,“拍磚”也是以字面意義的動作行為及其造成的后果為基點引申出新的詞義,字面意義不直接進入交際,但字面意義表達的動作行為等語義特征卻必不可少。以上兩詞已成為標準的現代漢語普通話詞匯收錄進詞典當中,還有相當一部分詞盡管詞典中還沒有收錄,但已廣泛應用于媒體網絡當中,如“吃瓜群眾”“塑料表現力”“小鮮肉”“油膩”等。這類合成詞中的字面意義與詞義并無直接關聯,但卻是新義引申的基點,同時具有一定的交際價值,因此我們認為這類字面意義值得關注,應該成為詞語connotation的一種新的類型。賈彥德在論述附加義時也提到了合成詞的字面意義,但與此處所指并不相同[10]303。

將connotation譯為色彩義、附屬義、伴隨義,只承認其中的感性意義、主觀性認識是不全面的,附加義、陪義的提出修正了理性義素缺失的不足,但對其類型的劃分仍然是有待斟酌的。

此外,認為connotation沒有特定的語音形式也是有違語言事實的,connotation的存在形態和標記復雜多樣,僅就詞語所附帶的褒貶情感而言,有些能夠從構詞語素中直接推斷,有些需要放到一定的語境中才能顯現,還有一些則是通過一定的語音手段賦予詞語某種褒貶情感。如有些詞兒化后明顯帶有某種感情傾向,《現代漢語詞典》第7版對“小樣”一詞的釋義有所調整,增加了一個義項:

【小樣】名報紙的一條消息或一篇文章的校樣(區別于“大樣”)。〈方〉模型,樣品:實物~/~產品。(~兒)〈方〉 人的模樣或神情(含輕視或戲謔意)。

“小樣” 的前兩個義項均無情感因素,新增義項中,隨著語音形式的變化,由原來的指物轉而指人,也附帶了輕視或戲謔的情感,現代漢語中這種由于兒化而使詞義附帶某種情感傾向的詞還有“顯形(兒)”“小家伙(兒)”“小淘氣(兒)”“爺們(兒)”“撈本(兒)”等。“(~兒)”可以作為connotation的一種標記形式。

五 結 語

綜上所述,在connotation的諸多漢譯術語中,在研究單位、研究對象、研究范圍等方面都存在著一定的差異。厘清不同術語之間的差異和共性(見表2),可在研究中根據不同的研究角度、研究目的恰當地選用術語,避免隨意使用造成混亂。

注釋

① 轉引自楊振蘭《動態詞彩研究》,濟南:山東人民出版社,2003:49.

② 例5~例7為筆者自擬。

參考文獻

[1] 張會森.關于connotation (коннотация)及其研究[J].大連外國語學報,1997(4):13-17.

[2] 高名凱,石安石.語言學概論[M].北京:中華書局,1963:113.

[3] 武占坤,王勤.現代漢語詞匯綱要[M].呼和浩特:內蒙古人民出版社,1983:34-35.

[4] 劉叔新.漢語描寫詞匯學[M].北京:商務印書館,1990:187-188.

[5] 葛本儀.漢語詞匯研究[M].濟南:山東教育出版社,1985:96-98.

[6] 楊振蘭.現代漢語詞彩學[M].濟南:山東大學出版社,1996:3.

[7] 周薦.詞的表達色彩的性質和類別[J].天津社會科學,1993(6):91-93.

[8] 符淮青.現代漢語詞匯[M].北京:北京大學出版社,1985:38-58.

[9] 孫國軍.談伴隨意義的幾個問題[J].外語研究,1992(4):35-40.

[10] 賈彥德.漢語語義學[M].北京:北京大學出版社,1992.

[11] 張志毅,張慶云.詞匯語義學[M].北京:商務印書館,2012.

[12] 楊振蘭.動態詞彩研究[M].濟南:山東人民出版社,2003:23-30.