PFNA內固定治療高齡不穩定性股骨粗隆間骨折的臨床療效評價

陳俊勇 陳亞洲 劉培倦

【摘要】 目的 研究股骨近端防旋髓內釘(PFNA)內固定治療高齡不穩定性股骨粗隆間骨折的臨床療效。方法 55例高齡不穩定性股骨粗隆間骨折患者, 根據治療方法不同分為觀察組(28例)和對照組(27例)。對照組實施人工股骨頭置換術治療, 觀察組實施PFNA內固定治療, 觀察比較兩組手術指標(手術時間、術中出血量、臥床時間)、并發癥發生情況以及不同時間段髖關節功能評分。結果 觀察組患者手術時間(59.21±1.31)min、臥床時間(7.52±1.64)d均短于對照組的(77.64±1.85)min、(23.43±1.54)d, 術中出血量(170.65±2.65)ml少于對照組的(213.55±1.64)ml, 差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組并發癥發生率3.57%低于對照組的29.63%, 差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組患者術后3、6、12個月Harris評分分別為(78.65±1.32)、(85.96±1.21)、(92.66±1.54)分, 均高于對照組的(64.22±1.02)、(80.15±1.31)、(88.14±1.21)分, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 PFNA內固定治療高齡不穩定性股骨粗隆間骨折的臨床療效十分顯著, 且能夠改善患者髖關節功能, 降低術后并發癥風險, 值得研究和推廣。

【關鍵詞】 股骨近端防旋髓內釘內固定手術;高齡;不穩定性股骨粗隆間骨折;臨床療效

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.36.033

股骨粗隆間骨折是臨床常見骨折類型, 其主要是指發生在人體股骨大粗隆基底部直至小粗隆下緣的骨折, 其主要是由于直接外力或間接性外力所引起。由于老年人骨質疏松, 易導致其增加骨折風險, 而目前臨床對于該疾病一般以傳統的手術治療為主, 但具有療效不佳、病死率高等不足, 易增加其術后并發癥風險, 對患者正常生活及其預后造成影響[1-3]。本研究分析PFNA內固定治療的優勢, 并對其效果進行探討, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2016年7月~2018年7月本院收治的55例高齡不穩定性股骨粗隆間骨折患者, 根據治療方法不同分為觀察組(28例)和對照組(27例)。納入標準:符合不穩定性股骨粗隆間骨折的診斷標準;骨折前能夠獨立行走, 身體耐受性較好, 能夠接受手術治療;無精神疾病以及意識障礙。排除標準:伴有嚴重臟器疾病;存在意識障礙以及語言障礙[4]。觀察組男20例, 女8例;年齡62~89歲, 平均年齡(75.21±4.60)歲。對照組男20例, 女7例;年齡63~89歲, 平均年齡(75.11±4.64)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 對照組實施人工股骨頭置換術治療, 給予患者連續硬膜外麻醉, 取側臥位, 在患者髖關節后外側作一切口, 并進行逐層分離, 將患者股骨頭、骨折部位、關節囊充分暴露, 從而明確股骨頭是否完整, 將股骨頭頸部取出, 并保留粗隆骨折塊, 將小粗隆骨折塊上方股骨內側皮質進行保留, 采用擴髓器從患者小粗隆直至大粗隆基底部位進行擴髓, 避免股骨發生劈裂, 將術前準備好的雙動人工股骨頭置入, 使其保持前傾角, 將骨水泥進行填充, 加壓固定, 從而促進水泥凝固, 將引流管置于切口部位, 最后縫合切口[5]。觀察組實施PFNA內固定治療, 麻醉方式與對照組相同, 取患者仰臥位, 在C型臂透視下對患者骨折部位進行觀察, 并采用閉合手法進行患者骨折部位復位, 并在人體股骨大轉子近端部位切開深度為5 cm的皮下組織, 并將外展肌肉分開, 在股骨大粗隆頂點部位將定位導針打入, 沿著定位導針將PFNA針插入, 通過瞄準器將導針打入人體股骨頸內, 并在X射線的透視下, 對導針插入深度和插入位置進行調整, 使其能夠位于股骨頭中間部位, 并置入近端螺旋刀片, 將尾帽擰緊, 將刀片進行鎖定, 再將遠端鎖定螺釘打入, 采用生理鹽水沖洗傷口, 置入引流管, 最后縫合切口[6]。

1. 3 觀察指標及判定標準 觀察比較兩組手術指標(手術時間、術中出血量、臥床時間)、并發癥發生情況以及不同時間段Harris評分。Harris評分越低, 表明病情越嚴重。

1. 4 統計學方法 采用SPSS26.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

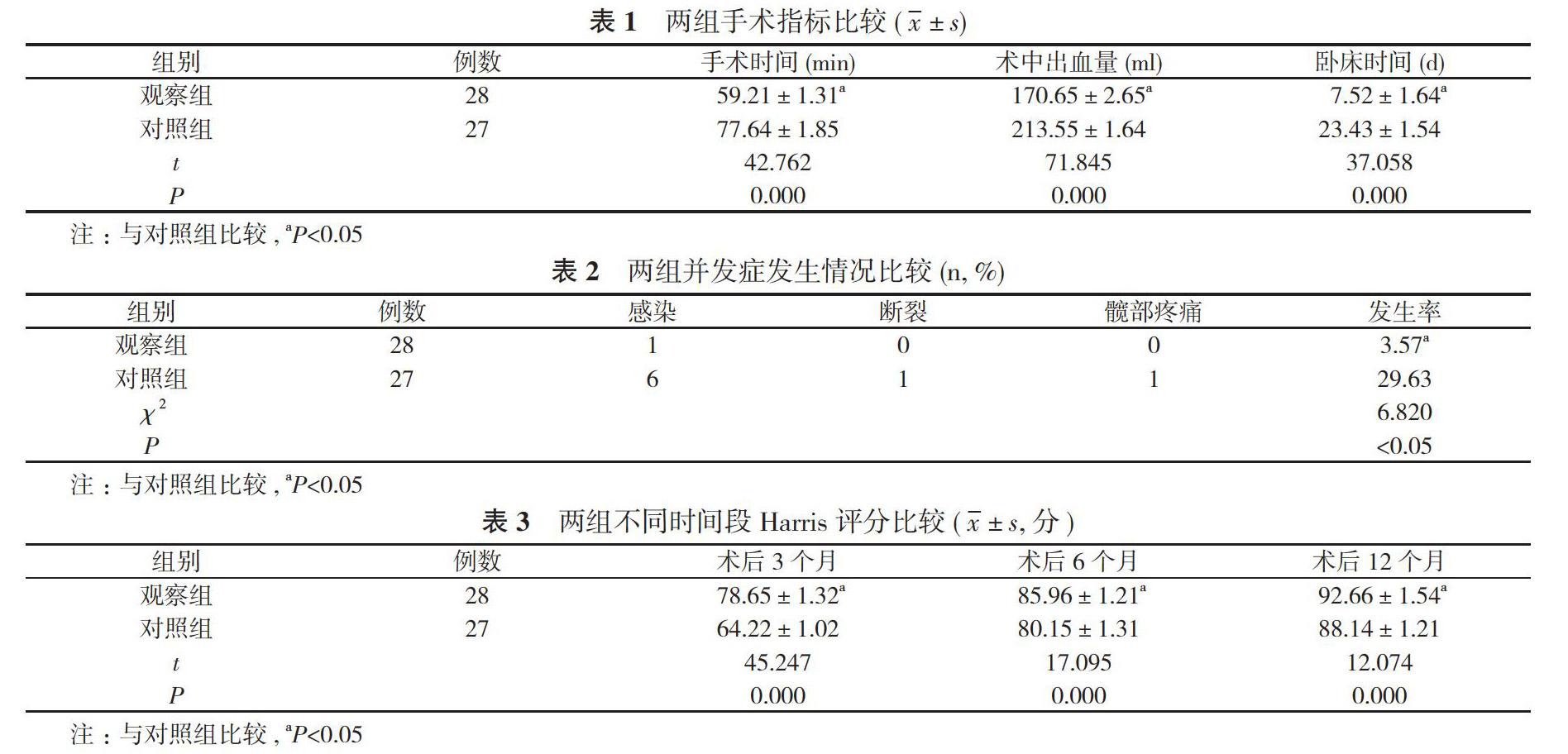

2. 1 兩組手術指標比較 觀察組患者手術時間(59.21±1.31)min、臥床時間(7.52±1.64)d均短于對照組的(77.64±1.85)min、(23.43±1.54)d, 術中出血量(170.65±2.65)ml少于對照組的(213.55±1.64)ml, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組并發癥發生情況比較 觀察組并發癥發生率3.57%低于對照組的29.63%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2. 3 兩組不同時間段Harris評分比較 觀察組患者術后3、6、12個月Harris評分分別為(78.65±1.32)、(85.96±1.21)、(92.66±1.54)分, 均高于對照組的(64.22±1.02)、(80.15±1.31)、(88.14±1.21)分, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

股骨粗隆間骨折在臨床上又被稱之為股骨轉子間骨折, 患者一旦發生骨折后, 易加重其髖部疼痛, 導致其患肢腫脹, 無法進行獨立行走。目前臨床對于該疾病一般以手術方式治療, 但傳統的人工置換術存在較多不足, 且安全性較低, 導致其應用受到限制[7]。而PFNA內固定治療具有較高安全性, 屬于一類新型手術方式, 其主要是在股骨近端髓內釘固定式的基礎上進行改進, 不僅具有上述手術方式存在的生物學優勢, 同時還具有操作簡便、創傷小等優勢, 具有較強的抗旋轉能力[8]。

本文研究數據顯示, 觀察組患者手術時間、臥床時間均短于對照組, 術中出血量少于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組患者術后3、6、12個月Harris評分均高于對照組, 差異具有統計學意(P<0.05)。

綜上所述, PFNA內固定治療高齡不穩定性股骨粗隆間骨折的臨床療效十分顯著, 能夠改善患者髖關節功能, 降低術后并發癥風險, 值得進一步推廣與探究。

參考文獻

[1] 聶治軍, 常彥海. 加長柄人工股骨頭置換術與PFNA內固定治療高齡不穩定股骨粗隆間骨折的比較研究. 中國骨與關節損傷雜志, 2017, 32(3):248-251.

[2] 唐長友, 陳松, 賀健軍, 等. PFNA內固定與人工股骨頭置換治療高齡不穩定股骨粗隆間骨折的臨床對比研究. 中國骨與關節損傷雜志, 2017, 32(2):196-197.

[3] 顧軍, 馮曉軍, 華榮, 等. 人工股骨頭置換與PFNA內固定治療高齡骨質疏松性股骨粗隆間骨折的療效. 江蘇醫藥, 2017, 43(11):797-799.

[4] 侯永洋, 龐施義, 薛偉美, 等. 高齡股骨粗隆間骨折PFNA內固定術后早期并發癥分析. 中國骨與關節損傷雜志, 2017, 32(3):323-325.

[5] 錢朔, 翟江華. 高齡股骨粗隆間骨折患者PFNA內固定與半髖關節置換術的臨床選擇. 現代儀器與醫療, 2017, 23(5):109-111.

[6] 付玉平, 李宏偉, 王帥, 等. 關節置換和股骨近端髓內釘治療高齡股骨粗隆間骨折的療效研究. 中國醫科大學學報, 2017, 46(12):1092-1094.

[7] 趙灝, 陳世宏, 黃旭平. 股骨近端防旋髓內釘治療不穩定性老年股骨粗隆間骨折的臨床分析. 臨床外科雜志, 2018, 26(12):74-76.

[8] 孫勇, 張衛紅. 兩種不同術式治療高齡不穩定股骨粗隆間骨折的對比分析. 世界中西醫結合雜志, 2015, 10(1):62-64.

[收稿日期:2019-11-07]