特稿 明代嘉靖、隆慶、萬歷朝景德鎮御窯瓷器簡述(下)

呂成龍

故宮博物院陶瓷研究所所長故宮博物院器物部主任、研究館員,

(接二〇一八年十二期)

萬歷朝御窯瓷器

享國最久 無所不貪

明神宗朱翊鈞系明穆宗朱載垕第三子,明代第十三位皇帝。生于嘉靖四十二年(一五六三年)八月,隆慶六年(一五七二年)六月即皇帝位,改元萬歷,以翌年為萬歷元年。在位四十八年。是明朝在位時間最長的皇帝。

朱翊鈞九歲即皇帝位,由于年幼,不得不由大學士高拱、張居正、高儀等輔政,母親李太后聽政。執政前十年,朱翊鈞全力支持內閣首輔張居正以整頓賦役為主的社會改革,逐步營造出政治清明、經濟大發展的中興局面。但接下來的十年,朱翊鈞則一反之前所采取的政治措施,盡廢改革,橫征暴斂,致使民變頻發。在其當政的最后近三十年,朱翊鈞雖身居皇宮,但不理朝政,使國家陷于嚴重的內憂外患之境地。萬歷四十八年(一六二〇年)七月二十一日,朱翊鈞崩于紫禁城弘德殿,享年五十八歲。

萬歷朝御窯瓷器主要品種

萬歷朝御窯瓷器造型、紋飾風格基本延續嘉靖、隆慶朝御窯瓷器,品種比隆慶朝大增,但不及嘉靖朝。見有青花、哥釉青花、青花加礬紅彩、祭藍釉白花、醬釉白花、釉里紅、五彩、黃地五彩、斗彩、青花加綠彩、白地礬紅彩、黃地紫彩、黃地綠彩、綠地紫彩、素三彩、白釉、澆黃釉、祭藍釉、仿哥釉、仿龍泉釉、茄皮紫釉瓷等二十多個品種。其中最受人追捧的是青花、五彩、黃地綠彩和茄皮紫釉瓷器等。

青花瓷器萬歷早期御窯青花瓷器之風格與嘉靖時一致,如不各自署款,兩者很難區分。至遲在萬歷三十四年以后,可能因「回青」斷絕,描繪青花瓷器開始改用國產青料。這種國產青料一般稱之為「土青」,其中又以浙江所產「浙料」質量最好,使用「浙料」所繪青花瓷器,其圖案藍中略泛灰色,淡雅明快。

《明實錄·大明神宗顯皇帝實錄》(「萬歷三十四年三月乙亥」條)記載了太監潘相到景德鎮后的上疏:「乙亥江西礦稅太監潘相以礦撤觸望,移住景德鎮,上疏請專理窯務。又言:描畫瓷器,須用土青,惟浙青為上,其余廬陵、永豐、玉山縣所出土青,顏色淺淡,請變價以進。從之。科臣蕭近高、孟成己等疏劾:相自奉差,曾出巡景德,激變良民,僅以身免,又誣參通判陳奇可。景德之民,欲食其肉。今又移居該鎮,徒以榷權去已,顧而之他,且先移札而后題知,何自擅要君如此。土青既取浙青,則廬陵等三邑何事開采,變價幾何。江右地疲,并設兩鹽,是一羊供二虎也。宜撤回相,仍歸窯務。有司不報。」

閱讀鏈接

萬歷朝御窯瓷器燒造文獻摘錄

◎ 萬歷十九年,命造十五萬九千,既而復增八萬,至三十八年未畢工。自后役亦漸寢。

——【清】張廷玉等撰《明史》卷八十二“志第五十八·食貨六”

◎ 隆慶六年六月甲子,上即位……其以明年為萬歷元年,與民更始,所有合行事宜開列于后……一、戶部招買并各處采買金珠、寶石、祖母綠、貓睛等項及隆慶五年欽降式樣燒造江西瓷器,詔書到日,除已買采、燒造者,照數起解,其未完者,悉行停止。(卷二)

◎ 萬歷四年十月丙辰,賜輔臣張居正等各爐、瓶瓷器,皆舊都宗器也。疏謝曰:帝寶王珍,晶光溢目。商彝周鼎,璀璨盈庭。豈徒傳示子孫,尚當紀垂簡冊。報聞。(卷五十五)

◎ 萬歷十一年四月甲寅,大學士張四維等言:江西連年多事,百姓困瘁,燒造瓷器如碗、碟、瓶、罐等項,不可缺者,量減分數。至燭臺、棋盤、屏風、筆管,從來皆用銅、錫、竹、木織造,未聞用瓷,似應停免,以節民力。工科都給事中王敬民等亦疏止燒造,以章儉德。詔下所司。(卷二百三十六)

◎ 萬歷十二年三月己亥,工科都給事中王敬民極言瓷器燒造之苦與玲瓏奇巧之難。得旨:棋盤、屏風減半燒造。(卷一百四十七)

◎ 萬歷十三年四月乙卯,先是御史鄧錬陳四事:一曰緩壽宮之建,二曰減燒造之費,三曰行賑濟之實,四曰寬贖鍰之追。語皆切至。是日中使持御史疏至閣,傳燒造瓷器內有屏風、燭臺、棋盤、花瓶,已造成者,揀進,未造者,可停止。閣臣附奏云:臣等又聞燒造數內新式大龍缸亦屬難成,請并停之。票入,上欣然從焉。(卷一百六十)

◎ 萬歷十四年九月壬寅,巡按江西監察御史孫旬等題稱:瓷器燒造難成者,乞行減免。上命:足數者準暫停止,其余照舊燒解。(卷一百七十八)

◎ 萬歷三十五年六月丙辰,工部右侍郎劉元震請罷新昌等縣土青。不報。言:浙江土青,隨礦暫采,無補于實用。在新昌解本色,則青竭而粗惡不堪;在東陽、永康、江山解折色,又力疲而輸,將難繼。加之賦役煩重、災祲頻仍,織造采木,種種貽累,加以無名之役,益喪其樂生之心。查江西燒造自萬歷十九年,內承運庫正派瓷器十五萬九千余件,已經運完。所有續派八萬余件,分為八運,除完七運外,只一萬余件,所需不多,宜行停止。或令有司如數造完。以陛下往年恩詔,即寶井珠池,悉行封禁,奈何以區區土青為盛德累乎?自是役已漸寢,覆浙江巡按金忠士疏也。(卷四百三十四)

——《明實錄·大明神宗顯皇帝實錄》

◎ 萬歷十年,傳行江西燒造各樣瓷器,九萬六千六百二十四個、副、對、枝、口、把。后奏準屏風、燭臺、棋盤、筆管減半造。又奏準屏風、棋盤、燭臺、花瓶、新樣大缸未燒者停免。又奏準,不系緊要瓷器,減一千四百個、副。

——【明】李東陽等奉敕撰、申時行等奉敕重修《大明會典》卷一百九十四“工部十四·窯冶 陶器”

萬歷朝御窯青花瓷器造型繁多,堪稱明代各朝青花瓷器之最。除常見的各式盤、碗、杯、碟、瓶、罐、爐、高足杯等以外,還有各種成型難度較大的提梁壺、軍持、繡墩、燭臺、方爐、筆架、筆管、壁瓶、調色盒、多格果盒、多層套盒、書桌插屏、蓮花式盤、雕塑人像等。萬歷朝御窯青花瓷器的裝飾題材以龍、鳳、纏枝花卉、嬰戲、魚藻、獅子戲球等傳統圖案為主,嘉靖朝御窯瓷器上盛行的與道教有關的云鶴、八卦、八仙人物等圖案仍沿用。此外,采用錦地開光裝飾技法突出表現紋樣,是萬歷朝青花瓷器在裝飾上的特點之一。

五彩瓷器萬歷朝五彩瓷器幾乎全為青花五彩,釉上五彩極少見。造型除盤、碗、杯等以外,與嘉靖朝五彩瓷器相比,大件器物明顯增多,如大花觚、大魚缸、大葫蘆瓶、大洗口瓶等。筆山、筆管、水丞、印泥盒等文房用具也開始較為多見。新創的器形有壁瓶等。萬歷朝五彩瓷器的裝飾題材與嘉靖朝五彩瓷器大致相同,但花紋布局更加繁密,給人以見縫插針、一筆不漏的感覺。用筆更加豪放不羈,畫法更顯樸實稚拙。常見釉上色彩為紅、綠、黃、赭、紫、孔雀綠等。尤其突出紅彩,故萬歷朝五彩瓷器之華麗奪目勝于嘉靖朝五彩瓷器,俗稱「大明彩」。故宮博物院收藏的萬歷五彩鏤空云鳳紋瓶,將鏤空技法與五彩繪畫并用于一器,堪稱萬歷朝景德鎮窯工的杰出新作。

萬歷朝景德鎮御器廠還新創燒一種黃地青花五彩瓷器,系彩飾完工后再在圖案空白處填涂低溫黃釉,入低溫彩爐焙燒后,黃地與諸彩相映生輝,于艷麗中平添幾分含蓄柔和之美。萬歷朝五彩瓷器除少數不署款識的以外,大多署款,落款位置大多在器物外底,款識可分為本朝年款和仿前朝年款兩大類。本朝年款以青花楷書「大明萬歷年制」六字雙行外圍青花雙圈居多,個別為六字三行外圍青花雙圈。仿前朝年款見有青花楷體「大明宣德年制」六字雙行款外圍青花雙圈及「大明成化年制」六字雙行款外圍青花單圈。有一種在青花長方形雙線框內自右向左署青花楷體本朝六字一排款者,題于蒜頭瓶、花觚的口邊或長方蓋盒的外底。另有一種署青花楷體本朝六字雙行款外圍青花雙方框,上覆荷葉,下托蓮花,類似金代磁州窯瓷枕上的戳印「張家造」款式,題于壁瓶的背部,頗為特殊。

嘉靖、萬歷朝五彩瓷器流行華麗濃艷之風與當時的社會習俗有密切關系。明代中葉以后,商品經濟迅猛發展,商業空前繁榮,奢糜之風浸淫市井,從上層到民間均講求追奇獵妍。

《江西省大志·陶書》(萬歷本,中國國家圖書館藏善本書)「陶書引」載:「按:萬歷十一年,該內承運庫署、庫事、御馬監太監孔成等題:為急缺上用各樣瓷器事,奉圣旨:這瓷器著該地方照數如式燒造,分運解進,不許遲誤。內燭臺、屏風、筆管,減半造。工部知道。欽此。工科都給事中王敬民等題稱:竊惟器惟取其足用,不必于過多也;亦惟取其適用,不必于過巧也。今據該監所開如碗、碟、鐘、盞之類,皆上用之所必需,而祭器若籩、豆、盤、罍等項,尤有不可缺者。是豈容以不造耶?但中間如圍棋、別棋、棋盤、棋罐,皆無益之器也,而屏風、筆管、瓶、罐、盒、爐,亦不急之物也。且各樣盒至二萬副、各樣瓶至四千副、各樣罐至五千副,而總之至九萬六千有奇,不幾于過多乎?況龍鳳花草各肖其形容,而五彩玲瓏務極其華麗,又不幾于過巧乎?此誠草茅之臣所為駭目而驚心者也。」

在這種社會背景下,嘉靖、萬歷朝五彩瓷確實達到了「務極華麗」的程度。

黃地綠彩瓷器黃地綠彩瓷器屬于雜釉彩瓷器之一。雜釉彩瓷器主要系指兩色釉、彩瓷器,其中的絕大多數品種在洪武、永樂、宣德、成化朝已有燒造,如白地醬彩、白地綠彩、白地礬紅彩、白地黃彩、黃地紫彩、黃地礬紅彩、黃地綠彩、礬紅地綠彩、灑藍地孔雀綠彩瓷等。

黃地綠彩瓷器創燒于明代永樂時期景德鎮御器廠,后來宣德、成化、弘治、正德、嘉靖、萬歷等朝及清代康熙以后各朝均有燒造。其做法是:器物成型后先在胎體上錐拱紋飾,入窯經高溫素燒后,施以黃釉,透過黃釉可以看到紋飾,在紋飾以外涂以綠釉,然后入爐經低溫焙燒而成。黃地襯托綠色紋飾,和諧悅目,取得較好裝飾效果。

從黃、綠兩種彩的色度搭配看,黃地綠彩瓷器以萬歷朝產品最為悅目,可謂取得最佳視覺效果。故宮博物院收藏的萬歷黃地綠彩錐拱菱形開光海水云龍紋蓋罐,堪稱代表作品。

素三彩瓷器素三彩瓷器原則上系指含有三種或三種以上低溫釉彩但不含或含有極少量紅彩的瓷器。由于在中國傳統文化中,紅色代表喜慶,屬于葷色,其他色彩屬于素色,因此,不含紅色或基本不含紅色的彩瓷被稱作「素三彩」。這里的「三」是「多」的意思,并非一定得有三種顏色。「素三彩」一詞最早見于清末寂園叟《陶雅》一書,書中曰:「西人以康熙黃、茄、綠三色之瓷品為素三彩。」

素三彩瓷器系受西漢以來低溫鉛釉陶影響,從明初景德鎮窯燒造的不含紅彩的雜釉彩瓷器發展而來。創燒于明代成化時期,此后,經歷了明正德,明嘉靖、隆慶、萬歷和清代康熙朝三個重要發展階段。

素三彩瓷器常以各種色釉作地,形成各種色地的素三彩瓷器,如黃地、綠地、紫地、白地、黑地等,豐富了素三彩「家族」成員。明代素三彩瓷器中,以萬歷時期產品上各種色釉色度最為適中,搭配得最為悅目。故宮博物院收藏的萬歷紫地素三彩折枝花果云龍紋盤,堪稱代表作品。

茄皮紫釉瓷器茄皮紫釉亦稱「茄紫釉」。按呈色深淺,可分為「深茄紫釉」和「淡茄紫釉」兩種。深者呈黑紫色,如熟透之茄皮色;淡者呈淡紫色,似未熟透之茄皮色。茄皮紫釉屬于以氧化錳(MnO2)為主要著色劑的低溫色釉,因一般使用澆釉法施釉,故亦稱「澆紫釉」。釉中的鐵離子和鈷離子起調色作用。

從傳世品和出土物看,淡茄皮紫釉瓷器始燒于宣德朝景德鎮御器廠,后來萬歷朝及清代亦有燒造;深茄皮紫釉瓷器始燒于弘治朝景德鎮御器廠,后來嘉靖朝及清代亦有燒造。由于茄皮紫釉的透明度較好,因此常以錐拱花紋裝飾。故宮博物院收藏的萬歷淡茄皮紫釉錐拱云龍紋碗,堪稱代表作品。

總體來看,茄皮紫釉瓷器在整個明代產量不大,故流傳至今且完好無損者就顯得彌足珍貴。

嘉靖、隆慶、萬歷三朝景德鎮御器廠燒造數量和費用

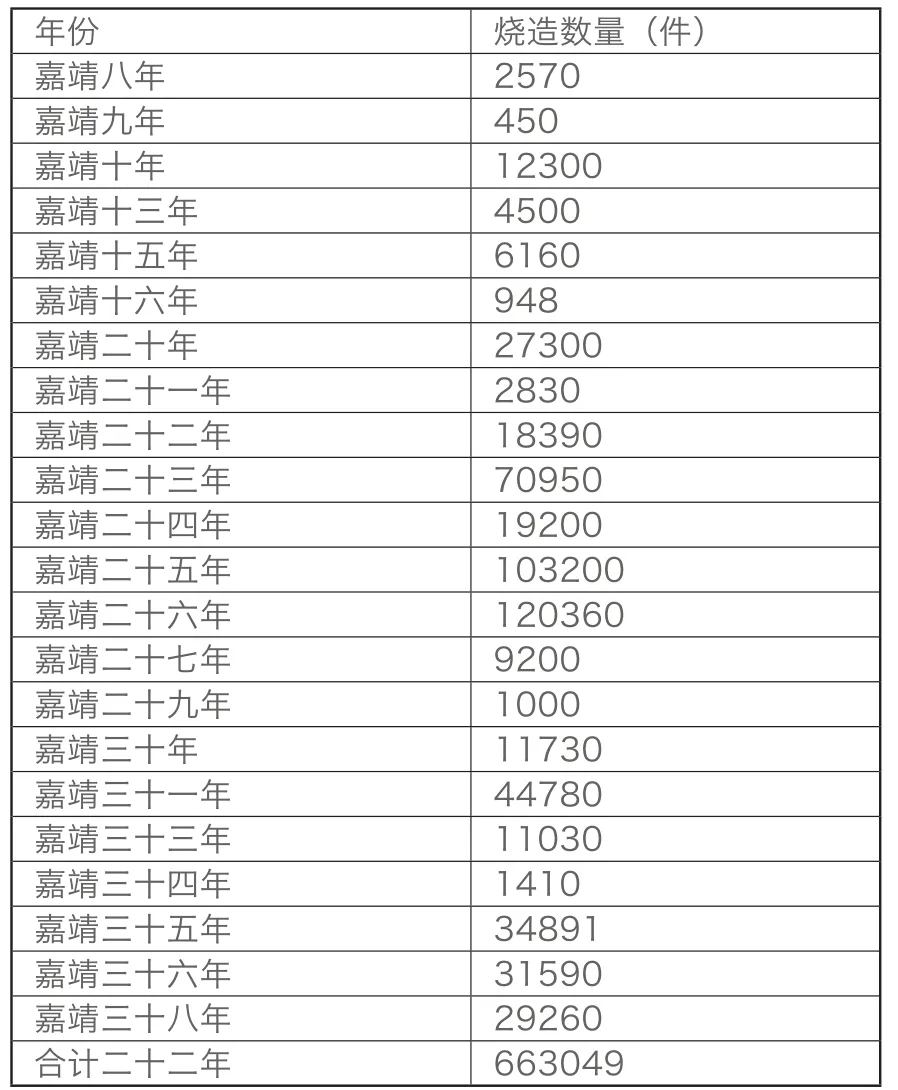

關于嘉靖朝景德鎮御器廠的燒造數量,明代王宗沐纂修《江西省大志·陶書》(嘉靖本,中國國家圖書館藏善本書)「御供」有詳細的記載。根據其記載可統計出嘉靖八年至三十八年(其中缺十一、十二、十四、十七、十八、十九、二十八、三十二、三十七年)中的二十二個年份燒造數量共計六十六萬三千零四十九件,平均每年三萬零一百三十九件。而年燒造量超過十萬件以上的有三個年份,即二十五年、二十六年、三十三年。

關于隆慶朝景德鎮御器廠燒造數量,明代嘉靖王宗沐纂修、萬歷陸萬垓增纂《江西省大志·陶書》(萬歷本,中國國家圖書館藏善本書)「御供」有詳細的記載,根據其記載可統計出隆慶五年燒造數量為十二萬四千七百九十件。

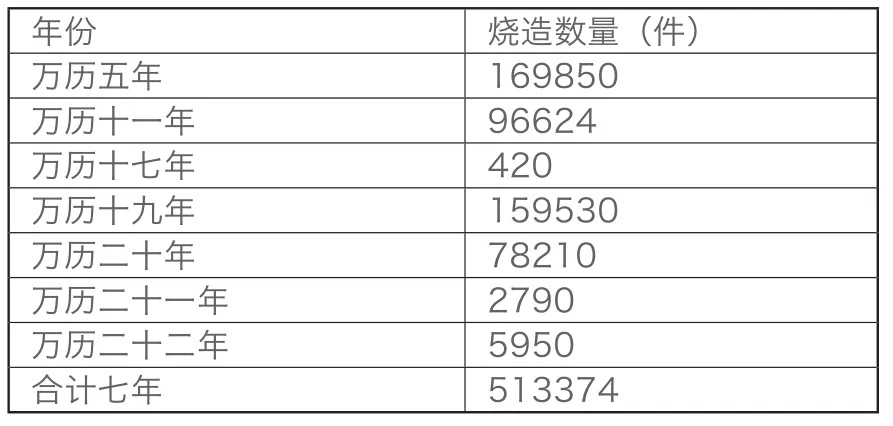

關于萬歷朝景德鎮御器廠燒造數量,《江西省大志·陶書》(萬歷本)亦有詳細記載,根據其記載可統計出萬歷五年至二十二年(其中缺六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十八年)中七個年份燒造數量共計五十一萬三千三百七十四件,平均每年七萬三千三百三十九件。

上述嘉靖、隆慶、萬歷三朝御器廠燒造數字,乃實際年供數目,而不是實際年產量,實際年產量應包括殘次品。從二十世紀七十年代以來對景德鎮明代陶廠、御器廠發掘情況看,殘次品的數量很大,有些品種的成品率只能達到十之一、二,個別品種只能達到百之一、二。因此,實際燒造數比實際供御數要大得多。

表一:嘉靖八年至三十八年燒造數量統計表

表二:萬歷五年至二十二年燒造數量統計表

關于這三朝景德鎮御器廠的燒造費用,缺乏具體數字記載,從僅有的零星記載,可窺其一斑:

「隆慶六年二月壬寅,詔:工部留江西應解料銀一萬兩,燒造上用瓷器,從撫臣徐栻奏也。」(《明實錄·大明穆宗莊皇帝實錄》卷六十六,臺北中央研究院歷史語言研究所,一九六七年)

《江西省大志·陶書》(萬歷本,中國國家圖書館藏善本書)「料價」載:「陶有料價。先年系布政司公帑支給。嘉靖二十五年燒造數倍、十百加派,闔省隨糧帶征銀一十二萬兩,專備燒造,節年支盡。嘉靖三十三年又加派銀二萬兩,亦燒造支盡。自后,止于本司庫帑銀借支,然煩費歲鉅萬。如魚缸及磚,則又不止是公私方苦匱鬻罪加賦之說,殆紛紛矣!」

明代萬歷年間的燒造費用,文獻中有「磁器節傳二十三萬五千件,約費銀二十萬兩」{陳子龍等選輯《明經世文編》卷四四四「王都諫奏疏」之「稽財用匱竭之源酌營造緩急之務以光圣德以濟時艱疏(節財六事)」,中華書局出版,一九六二年} 的記載,可知每件瓷器的平均燒造費用約為一兩白銀。

后仿嘉靖、隆慶、萬歷朝御窯瓷器

后仿嘉靖、隆慶、萬歷朝御窯瓷器主要體現在三個方面:一是造型、紋飾、款識等均模仿這三朝御窯瓷器原作的一類作品;二是只仿寫這三朝御窯瓷器年款、造型和紋飾則具有仿制時期瓷器特點的一類作品;三是在原胎上后加彩的一類作品。后仿嘉靖、隆慶、萬歷三朝御窯瓷器以清代康熙至乾隆朝、清末光緒朝至民國以及二十世紀七十年代末以來的仿品最為多見。所仿嘉靖朝御窯瓷器品種主要有青花、青花加礬紅彩、五彩、斗彩、素三彩、礬紅彩、澆黃釉瓷等;所仿隆慶朝御窯瓷器品種主要有青花、青花加礬紅彩、五彩瓷等;所仿萬歷朝御窯瓷器品種主要有青花、黃地青花、黃地綠彩、五彩瓷等。鑒別時主要應從造型、紋飾、胎釉彩、款識等方面尋其破綻。比如說,仿品的造型呆板走樣或過于規整,紋飾畫法拘謹且過于精細,釉面干白,礬紅彩不夠鮮艷,款識字體筆畫缺乏力度或過于工整等。

尤其是嘉靖、隆慶、萬歷三朝青花瓷器的釉,既不同于明初永樂、宣德朝青花瓷器釉面泛橘皮紋,也不同于明代中期成化、弘治朝青花瓷器釉面平整油光,而是呈現一種厚潤、白中泛青較重、釉層清亮的時代特征。嘉靖、隆慶、萬歷三朝御窯瓷器中異形器非常多見,且一般都有變形,而后仿品一般都較規整。另外,這三朝御窯瓷器中大件器物也較為多見,但制作工藝均不太精細,尤其是底足處理得較為粗糙,而后仿品制作工藝和底足處理得往往過于精細。這些都是在鑒定中尤應引起注意的方面。

嘉靖至萬歷時期,處于明代晚期,江西饒州地區經常遭受天災人禍,致使當地人民流離失所,生活趨于窮困,景德鎮的瓷業生產也屢遭破壞。在如此不利的情況下,朝廷本應縮減燒造任務,于民休養生息,「以蘇窮民」、「以節民力」、「以章儉德」,但實際情況恰恰相反,所下達燒造任務「日多一日,費至鉅萬」,「燒造數倍,十百加派」,「煩費歲鉅萬」。這種情況的發生,與明代晚期社會風氣的轉變有密切關系。

明代晚期隨著商品經濟的繁榮,封建地主階級加緊剝削和搜刮百姓,貴族、官僚、地主、富商等窮奢極欲,社會風氣日趨奢靡。景德鎮御器廠為完成燒造任務,各種名目的派役(編役、雇役、辦事人夫及其工食銀以及解運瓷器的包裝材料等)幾乎都要饒屬數邑供應,其負擔之重可想而知。不但如此,為適應腐化的社會風氣,還盲目追求形體高大、形狀怪異的器物,而且數量極大、期限嚴急。這種情況的發生,與高高在上的皇帝既不了解實際情況,又不采納大臣意見有密切關系。朝廷雖掌握御用瓷器燒造大權,但并不了解遠在千里之外的御器廠生產的實際情況,對瓷器燒造和運輸之困難程度更是茫然無知,以至于主觀臆斷,只知一味命造,不顧百姓死活,而且相關官吏也因燒造難成、逾期不能完成交派任務而被治罪(減俸、降職)。這種情況發展下去,導致窯工抗爭不斷。萬歷二十七年窯工童賓因不滿太監潘相督造龍缸,器大難成,窯工受虐,而將身赴火,以示抗爭。并最終導致萬歷三十六年御器廠壽終正寢。(二十世紀六十年代景德鎮陶瓷館吳良華先生在景德鎮市珠山明代御器廠故址發現一塊崇禎十年《關中王老公祖鼎建貽休堂記》石碑,景德鎮市陶瓷考古研究所藏有該碑拓片。碑文中有「我太祖高皇帝三十五年,改陶廠為御器廠……顯皇帝二十七年,復命中官為政,三十六年輟燒而撤中官……沿及列祖以迄今上,圣人迭出,力行節愛,燒造不興,與民休息……」的記載。據江西省歷史學會景德鎮制瓷業歷史調查組《景德鎮制瓷業歷史調查資料選輯》,一九六三年一月第一版)

萬歷三十六年景德鎮御器廠停燒,是景德鎮瓷器生產的一個轉折點,從此景德鎮瓷器生產步入御窯衰落、民窯興盛的過渡期(或稱「轉變期」、「轉型期」),直至康熙二十年(一六八一年)御窯廠正式恢復燒造,時間長達七十三年。