遵循文體教寓言

摘?要:在閱讀教學中,很多教師不管什么文體,都用差不多的程序和講法,能注意根據文體特點而隨機進行課型調整的不多。為此,本文以寓言教學為例,闡述了閱讀教學中如何遵循文體特點而教。教學生學習寓言類課文時,可通過引導感受有趣的寓言情節,發展學生的想象能力;探究蘊含的寓言哲理,提升學生的思維能力;學習精妙的寓言文筆,促進學生的語用能力;閱讀簡練的寓言原文,豐富語文素養。

當然,還須在教學實踐中進一步去探尋、嘗試、創新寓言類課型的教學,提高學生的語文素養,用寓言這把神奇之鑰打開學生的心靈之門。

關鍵詞:遵循文體;寓言教學;感受情節;探究哲理;學習文筆;閱讀原文

溫儒敏教授在全國語文教研員部編本教材使用培訓會上指出,除了精讀和略讀課型的混淆,另一種課型的混淆是不管學什么文體,很多教師全都用差不多的程序和講法。其實,不同的文體,課型應當有變化。

的確如此。在習作教學中,教師會關注文體特點。但在閱讀教學中,能注意根據文體特點而隨機進行課型調整的并不多。然而,有無文體意識,會直接影響教學效果。比如我們熟知的童話教學、寓言教學、說理文教學,就不能按一般記敘文的方式來教。它們有著獨特的文體特征和語言表達方式,只有順應它們的文體特點,才能教出“味道”,學生也才能學有所獲。

例如寓言,它是文學寶庫中的一顆明珠,故事情節新奇,而寓意深長;其篇幅短小、語言精練、手法夸張,并且具有勸解的意味。它適合小學生閱讀,統編版小學語文三年級教材中就專門安排了一個寓言單元。本文就以寓言教學為例,談談閱讀教學中如何遵循文體特點,引導學生學習寓言類課文。

一、 感受有趣的寓言情節,發展想象能力

寓言,是一種諷喻或寄托的故事,是一種形象與寓意相結合的文學體裁。有趣的故事情節,鮮明的人物形象,一下子吸引了孩子們的眼球。而有情有趣的故事,正是培養學生想象力的基礎。故事中作者豐富的想象,作者所運用的比喻、擬人、夸張等手法,使自然界的一切事物都活動起來,這一切,需要兒童展開想象的翅膀,去領略,領略其中的情感、趣味、哲理。離開了想象,便無法企及。

寓言故事,語言淺近樸實,內容含蓄凝練,可以從中發掘提供孩子們想象的空間。一位老師在執教《揠苗助長》時采取了這樣的教學策略:引導學生邊讀邊想象,走進農夫的內心。具體的策略:1. 想一想。學第一小節引導學生想象農夫“巴望”的樣兒,想象這時你又看到什么,聽到他和禾苗說了什么?引導學生邊讀邊想象農夫的動作、神情、焦急的話語。學第二小節,又引導學生想象農夫累成什么樣兒。學第三小節引導孩子想象農夫興致勃勃地告訴兒子自己把禾苗拔高了,兒子此時在想什么。2. 演一演。學第三小節時,讓學生表演農夫興致勃勃地告訴兒子自己把禾苗拔高的情景。3. 說一說。學第二小節,讓學生說一說,你們就是這一棵棵被拔起的小禾苗了,你會說什么呢?學到結尾處,老師問學生:我就是這位農夫,誰知道我為什么如此傷心?通過師生對話,走進人物內心。運用以上三種方法,帶領學生在活動中讀寓言,趣味盎然,課堂氣氛活躍了,也很好地起到引導學生對故事的起因、經過、結果等部分,特別是與寓意密切相關的故事情節進行想象,進而深入思考,一步步加深對寓言形象的認識,最終達到體會蘊含其中的道理的目的。

正是憑借寓言故事豐富的表象和情感,學生的想象才得以展開,其中,不乏創造性的成分,因此,在發展想象力的同時,也在提升學生的思維,增長學生的智慧。

二、 探究蘊含的寓言哲理,提升思辨能力

嚴文井說:“寓言是一個怪物,當它朝你走過來的時候,分明是一個故事,生動活潑,而當它轉身要離開的時候,卻突然變成了一個哲理,嚴肅認真。”那么,寓言教學如何引導學生披文入理呢?如何讓寓意的揭示水到渠成而不是牽強附會?如何讓學生在饒有興味中悟出道理呢?

一位老師在上《鷸蚌相爭》時,這樣講:(1)鷸和蚌就這樣在河灘上相持著,他們的爭斗是不是一次就結束了呢?那我們來試著爭斗三次。現在,我們全班同學分成兩組——“鷸鳥組”和“河蚌組”來試著斗一斗。注意加上你的表情和動作。(雙方從精神抖擻,斗志昂揚到有些累了,但都沒有放棄斗爭,直到繼續斗筋疲力盡,說話斷斷續續)(2)鷸和蚌誰也不讓誰,爭得筋疲力盡時,便宜了誰啊?他看見了,不禁喜笑顏開。他沒費一點力氣,就把它們一齊捉住了。這就是——鷸蚌相爭、漁翁得利。(3)此時,鷸、蚌在漁夫的簍子里,它們又會怎么想呢?就這樣,借助富有趣味性的情境,滲透、啟發,曉之以理,使學生逐漸體悟寓意。

雖然有些寓言的開頭或結尾處,直截了當地講出了告誡的意思,但對小學生而言,寓言蘊含的“理”,藏在生動的情節中,藏在鮮活的人物形象背后,要想兒童能抽象、概括出寓于其中的理,也就是寓意,就必須充分地感受寓體形象,再現寓言故事生動的情境,以趣激情,趣中悟理。

還可以通過對描寫的語句進行品味揣摩,對寓言故事中的人物進行評價,讓學生從看得見、摸得著的語言文字中,悟得出蘊含其中的“理”。亦可抓住關鍵之處,設計指向寓意的具有思辨性的問題(如探究原因、比較異同、觀點辨析),組織開展課堂討論(或辯論),讓學生對故事中的“理”越辯越明。還有必要引導學生聯系生活實際,談談感受,讓寓言閱讀落地生根,真正發揮在價值觀、方法論方面正確導向的作用。

三、 學習精妙的寓言文筆,促進語用能力

寓言內容簡短,語言精練而富有表現力,是學習品味和運用,進行語言實踐的資源。教學時應當引導學生品味寓言的語言,感受寓言的簡潔美、內涵美和語言美,促進語言運用能力。

首先,對寓言的開頭、結尾等關鍵處富有告誡意味的句子,應當讓學生反復品讀、琢磨,說說自己的理解,在此基礎上,記憶背誦,內化為自己的語言。

再如一位老師教《揠苗助長》一課,采用了短課文長教,淺課文深讀的方法,引導學生學會“咬文嚼字”,品出內涵,品出味道。例如:給“興致勃勃”換個詞語、用“興致勃勃”說一句話,品味逗號與句號的區別,積累表示“急”的成語,讀好兩個感嘆號表達的語氣、情感等,學生通過品詞、品標點,領悟了語言文字的精當、傳神之處,培養了語感。又通過不同形式的朗讀,充分感受寓言中語句的簡潔美、內涵美。

寓言的故事比較簡單,一般沒有完整的故事情節,也不要求塑造性格鮮明的擬人化形象。因為這樣的特點,還可以設計續編、擴寫等語言訓練形式,將故事情節補充完整;也可以指導學生對人物的語言、動作、神態等進行較細致的描寫,表現人物的特點;又可以將寓言故事改編為課本劇,并演一演,既練習寫作,又鍛煉口頭表達。

此外,寓言故事的語言運用,訓練形式很豐富,如統編三下寓言單元,學《守株待兔》《美麗的鹿角》,可背背小古文、用自己的話講講故事;學《陶罐和鐵罐》,可模仿練習對話描寫(包括提示語描寫);學《池子與河流》,可嘗試用詩歌的形式寫寓言故事;學完寓言單元,可讓學生任意選擇其中一篇,任選記敘文或詩歌的形式,自編其他寓言故事。寫完以后,讀給同學聽一聽,讓大家評一評是否符合寓言的特點,再修改;接著在班級里開個寓言故事會,講講自己續編的故事;還可以把全班編寫的寓言故事結集成冊,閱讀交流共享。

四、 閱讀簡練的寓言原文,豐富語文素養

春秋戰國是中國寓言發展的黃金時期,“士”階層用生動易曉的寓言游說諸侯、表達思想,因為每一個寓言故事都是人類在與自然和社會的斗爭中逐漸積累的智慧、經驗,寓言是“穿著外套的真理”。諸子百家的作品中就有大量的寓言。向學生介紹一些其中的作品,尤其是跟小學語文課文一致的原汁原味的作品來誦讀,可以豐富學生的語文核心素養。

如有一位老師上《揠苗助長》,其中設計了一個環節:

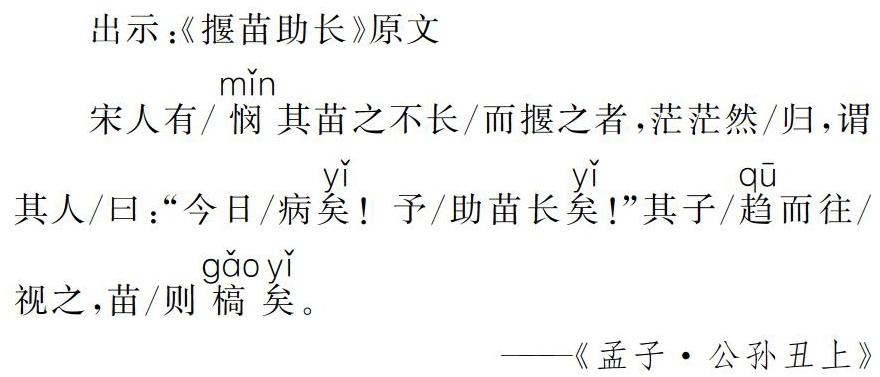

出示:《揠苗助長》原文

宋人有/憫mǐn其苗之不長/而揠之者,茫茫然/歸,謂其人/曰:“今日/病矣yǐ!予/助苗長矣yǐ!”其子/趨qū而往/視之,苗/則槁gǎo矣yǐ。

——《孟子·公孫丑上》

1. 《揠苗助長》這篇寓言是根據孟子的《公孫丑上》改編的,這是原文,老師來讀一讀。(師范讀)

2. 這是文言文,聽懂了嗎?(不懂是正常,懂是超常。)

3. 我們一起來讀一讀,好嗎?(有那么一點點古人風范)

4. 你知道我國古代有哪些寓言故事呢?

出示:

掩耳盜鈴、葉公好龍、亡羊補牢、守株待兔

狐假虎威、畫蛇添足、鄭人買履、南轅北轍

(2) 這里面有許多大家都很熟悉的寓言故事,我們一起來讀!

這些寓言故事,都是從我國古代的文言文中改編過來的。小故事,大智慧!有興趣的同學可以上網查一查,看一看,非常有意思。

教師介紹了小古文的出處,范讀、讓小學生嘗試讀,讀出文言文的語感,學生覺得古人的語言表達跟我們現在不一樣,有一種新鮮的美感,學得也很有趣味。

再如,一位老師教學《鷸蚌相爭》時,最后設計了一個環節:

師:在戰國時期,就曾有個著名的縱橫家蘇代用這個故事制止了一場戰爭。兩千多年前,中國曾分為很多個小國家,有秦國、趙國、燕國、魏國、楚國等,(出示戰國七雄圖)其中秦國的勢力是最強大的,他一直想消滅趙國、燕國等等這些小國統一天下,可是又擔心這些小國家聯合起來自己對付不了,所以就一直在等待機會。嘿,機會終于來了!有一回,趙國和燕國鬧了點矛盾,趙王要出兵攻打燕國,眼看一場激烈的戰爭就要爆發,就在這時,燕國大夫蘇代立即求見趙王,給他講了一個故事,就打消了趙王攻打燕國的念頭,也使得秦王失掉了統一天下的好機會。

問:蘇代講的故事就是《鷸蚌相爭》。這個故事中,誰就像鷸和蚌?誰成了漁翁?這個故事在《戰國策·燕策二》中就有記載。書中的這兩段文字能不能從文言文中找到呢?

(“蚌方出曝,而鷸啄其肉,蚌合而箝其喙”書中的第一自然段寫到了,是故事的起因,最后一句“兩者不肯相舍,漁者得而并禽之。”對應的是最后一個自然段,是這個故事的結局。)

師:僅用59個字就生動地寫出了《鷸蚌相爭》這則寓言的內容,文言文的語言是多么凝練啊。2000多年前,就是這個小小的故事阻止了一場戰爭,這就是寓言的魅力。《戰國策》中還有許多這樣短小精悍的寓言故事,比如《亡羊補牢》《螳螂捕蟬》《南轅北轍》等,多讀這些故事,你會變成一個充滿智慧的人。

這個課例中,老師不僅引導學生感受到文言文的魅力、寓言故事的魅力,還感受到祖國歷史的魅力,豐富了學生的語文素養。

嚴文井說:“寓言是一個魔袋,袋子很小,卻能從里面取出很多東西來,甚至能取出比袋子大得多的東西。寓言是一座奇特的橋梁,通過它,又可以從單純走向豐富。”如何遵循它的文體特點而教,還須我們在教學實踐中進一步去探尋一些規律、嘗試一些手段、創新一些方法。唯其如此,才能實現從老師指導下的閱讀,達到放手讓學生獨立閱讀;從把寓言當一般故事閱讀,達到帶著對這一獨特文體的自覺意識閱讀;從為讀而讀,達到內化成對生活、對世界的正確認識,發現自我、提升自我的最終目標。這樣,不僅能提高學生的語文素養,而且能涵養學生的人文品質,從而用寓言這把神奇之鑰打開學生的心靈之門。

參考文獻:

[1]溫儒敏.部編本小學語文教材要來了,這11個問題老師得先弄清楚[N].中國教師報,2017(8):2.

[2]嚴文井.嚴文井選集(下)[M].北京:人民文學出版社,2015.

作者簡介:

黃麗莉,江蘇省南通市,南通市虹橋第二小學。