方寸之間?氣象萬千

張勇濤

明代朱簡在《印經》中道:“吾所謂刀法者,如筆之有起有伏、有轉折、有輕重,各完筆意,不得孟浪。非雕樓刻畫,以鈍為古、以碎為奇之刀也。”刻印,可謂:究心古法,神融刀暢;創意鮮明,骨態沖和,率意樸質。刀中有筆,筆中有刀,刀筆自然相生也!

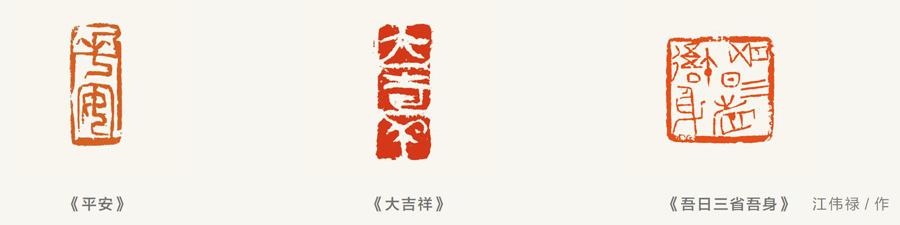

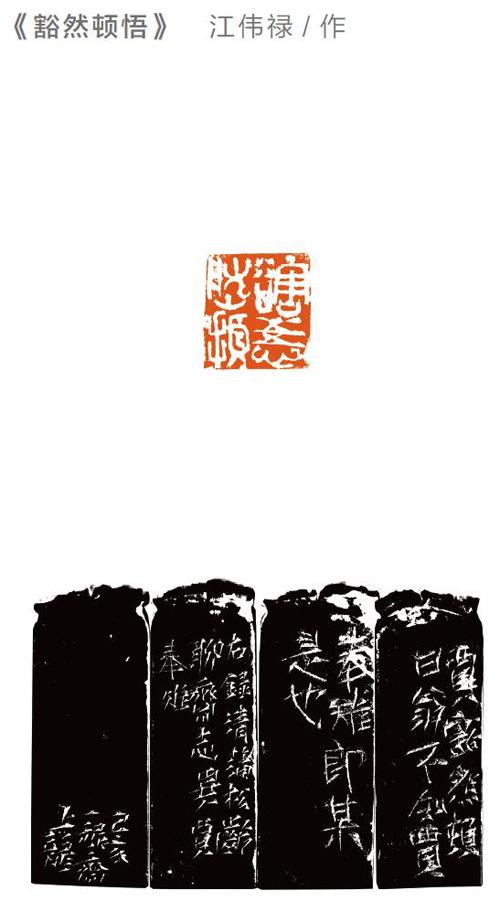

我在直觀江偉祿的篆刻作品時大為驚嘆,那靈動的線條讓我迷醉,剛勁豪爽、酣暢淋漓。讀他的印章首先感到的是奇絕跌宕,大氣磅礴,不拘泥于每一個點畫的精細。在激情的創作中,用刀求質清空,讀起來令人尋味。漢字是篆刻創作的基本素材,無論是朱文還是白文,他都隨意泠然,恣肆奇放,變幻多端。

而且,細細地品讀每一方篆刻作品,字法、章法、刀法的變化,總是能給我更多的遐思。完成一方篆刻作品,在于字體、筆法的設計,而江偉祿本身就是美術設計專業出身,他不斷地持刀雕石,足以可見他對篆刻的喜愛,其天賦、悟性都體現了一位篆刻者的才情。印章之中的章法,是根據文字在印面位置一筆一畫布局出來,刻的過程中以求自然變化,前人論章法就有:“一印之章法,如大匠之造屋,先酌地勢之形,圖像之間架,及胸中有全屋……”以此,對江偉祿的篆刻談兩方面。

其一,章法布局美。章法,對于江偉祿來說,已經了然于胸,一方印上的每一字都是決定一方印章好壞的根本因素。以大寫意的手法直抒胸臆,奔放粗獷,不失文雅之氣。生動地體現出豐富多彩的藝術性,印面的空間關系和空間特征都是作者幾十年的藝術積累,都是由字的基本特征決定的。注重增減、屈伸、挪讓、疏密、粗細、橫斜、呼應等關系,印面不做太多的重復和停留,這與中國藝術哲學中對陰陽、虛實、大小等的認識有著直接的關系。

中國文字構造的“象形”特征,通過自己的認知以物化形態傳達一種審美情感。包括江偉祿的肖形印等,都是有著巨大的氣象,佛像的構圖空靈而自然,從漢印發展至今,都在遵循“經營位置”“置陣布勢”等藝術美的規律。這樣的佛像神采奕奕,意境深邃。

印章的學問很大,江偉祿隨意率性,就像打太極拳一樣,一招一式承載著內在的功力。印中字跡形態各異,都做到整體和諧統一,它講究氣勢情韻皆備,妙趣橫生,章法體現時代精神又體現個人風貌。我讀他的篆刻作品每一次都有新的收獲。

其二,刀法工藝美。刀法,在印章上是最能體現線條質感的。我在讀美院期間,初次使用刻刀在石頭上刻字,把握不住力度,直接就刻到手上,這一次經歷,至今記憶猶新。因為印章有著局限性,只能在有限的空間中發揮本質性的作用。江偉祿曾多次給過我一些精美的篆刻作品,都是先存著,夜深靜心品讀,體會。他的作品中無論是沖刀還是單刀,都是游刃有余,活靈活現。

印面上的效果,就是刀與石的碰撞,究竟能產生怎樣的效果?就像我們在欣賞浮雕一樣,它具有的那種自然氣魄、形神各異的姿態,久久回蕩在腦海里。雖然沒有親眼見證江偉祿刻印,但是我覺得,他一定是隨和、自如、胸有成竹地完成一方印。印石上的作品雄沉豪放,情感充沛,生命蓬勃,洋洋得意。

江偉祿對刀法很講究,微妙過程中都可以產生千變萬化的線條,使印面有濃濃的金石味。也可以使線條具有轉折、蒼潤、偏正等效果。只有熟練之后,刀法才能老辣。蒼勁有力的質感變化,令我難以忘懷。

在眾多的印石中,有幾方黑色石料破損嚴重,江偉祿覺得石料很美,就像一幅水墨畫,實在是找不到可以刻邊款的地方,便在一處很小地方刻窮款。這件事對我觸動很大。據說他購得的石料多達上千方,這樣的數量是很驚人的。就是因為藝術,彼此之間多了一份真情,多了一位知己。

石料需要用一定眼光來賞識它。一方好的印章,往往是藝術作品,有它原本的價值。江偉祿將大量的時間花費在篆刻藝術創作上,這也得到了家人的支持,是莫大的幸運。

藝術道路,永遠是漫長的。寫意印是隨潮流而生的。神韻為篆刻的靈魂,這種現代氣息,也是需要與時俱進的。書法篆刻家朱培爾先生有文章講道:“篆刻沒有思想,再高超的技巧也白搭”,就已經很好地說明一些問題。我想江偉祿先生一定會不斷地思考、解讀、實踐,在篆刻藝術路上越走越遠!

我默默地關注,期待著……

江偉祿簡介:

江偉祿,1978年生,廣東饒平人,號一祿齋,自署上龍。大學文化,從事平面設計工作(獨立創作人)。早年幸得油畫名家江東存老師啟蒙,接觸西方繪畫,沉迷詩書畫印。近年來著力于篆刻研究,初具特色。