初中力學教科書教學序的比較研究

摘?要:教材作為連接教師教育教學和學生學習的樞紐,是知識的載體,但現行的教學序與學生的認知序并不完全匹配。本文主要就浙教版中和人教版中《摩擦力》一課為研究對象,采用案例分析、比較分析等研究方法,對兩版教材中進行對比分析,得到相關啟示,并提出自己的實施意見。

關鍵詞:力學;浙教版;人教版;認知序;教學序

一、 選題背景及意義

教師在備課過程中,教材、教參、教輔資料是主要的工具,而教材是進行教學的主要載體。在《初中科學課程標準》的指導下,全國涌現出一批優秀的初中物理教材,但由于各地域局限性和各地開發者的偏好,各個版本的物理教材各具特色、互有長短、風格迥異的教學序,但每一本教材的教學序與學生的認知序都有些許的沖突。本論文比較人民教育出版社(2012年版)物理教材(簡稱“人教版”)和浙江教育出版社(2012年版)科學教材(簡稱“浙教版”)的教學序,根據實際的認知序,就《摩擦力》一課給出一個編寫案例。

二、 兩版教材教學序比較分析

(一) 教材內容編排的對比

1. 浙教版內容編排

感受摩擦力摩擦力(滑動摩擦力、靜摩擦力)摩擦力的應用影響摩擦力大小的因素增大或減小摩擦的方法

2. 人教版內容編排

感受摩擦力摩擦力(滑動摩擦力)測量滑動摩擦力研究滑動摩擦力大小的因素摩擦的利用與防止

3. 浙教版、人教版的相同點

(1) 引入:都是感受摩擦力,科學是一門研究自然現象的學科,摩擦力到處可見,所以兩版教材都從實際出發,感受摩擦力。而且小學已學習過摩擦力,所以這有效地喚醒了學生對摩擦力的認識。

(2) 摩擦力的應用:兩版教材的最后都是探討增大或減小摩擦的方法,其實就是在探討增大有利摩擦,減少有害摩擦的措施,學習科學知識最終還是要用知識解決生活問題。

4. 浙教版、人教版的不同點

(1) 摩擦力的概念:浙教版未提到滑動摩擦力的概念,將滑動摩擦力和靜摩擦力都用摩擦力來描述,學生很容易將這兩者混淆。而人教版中提及了滑動摩擦力,但未提及靜摩擦力,未將摩擦力的分類進行介紹。在真實的教學中,教師要特別注意區分這兩者。

(2) 探究摩擦力影響因素的實驗:關于探究影響摩擦力大小的因素,需要用到控制變量法,兩者在實驗準備、實驗設計中都有明顯的不同(在下一塊中著重進行比較說明)。

5. 建議

根據課后與學生的交談和對不同教學方式的隨堂檢測,發現以下順序更符合學生的認知序,更能被學生所接受:感受摩擦力滑動摩擦力測滑動摩擦力研究影響滑動摩擦力大小的因素摩擦的利用與防止靜摩擦力

(二) 教材中實驗探究設計的對比

1. 實驗依據

學生學習摩擦力影響因素時,難點在于摩擦力無法用實驗儀器進行測量,通過勻速拉動,“摩擦力=拉力”測出摩擦力的大小。浙教版用“用彈簧測力計拉木塊,使他在長木板上做勻速直線運動”帶過,學生在這里會有疑惑,為什么要勻速?為什么測拉力?或者直接沒有思考。而人教版用一個單獨的實驗,強調這一知識點,雖然方法、敘述的內容幾乎一樣,但可以引起學生的注意,從而攻克這一難點。但其實兩版教材沒有本質上的區別,都是直接告訴學生如何操作,人教版向同學解釋了原因。可以給學生實驗儀器,讓學生自行設計、探討,這更能鍛煉學生的思維能力。

2. 實驗假設

浙教版在提出影響摩擦力大小與哪些因素有關后,沒有直接給出猜想,人教版在提出問題后直接給出答案,這樣會限制學生的自主思考的能力。

3. 實驗設計

探究摩擦力大小影響因素時,用到主要的科學方法就是控制變量法,控制變量法是初中階段學生需要掌握的科學方法,應用廣泛。國內的教材很少將科學方法單獨列明,都是滲透在實驗設計中。控制變量法的學習,首先要清楚實驗的自變量、應變量、控制變量,兩本教材都是直接講了操作步驟,老師在真實上課中應該按照自變量、應變量是什么?如何改變自變量?如何測量應變量?需要控制哪些變量?的順序進行教學,讓學生深刻認識這種科學方法,也能將控制變量法應用到今后的其他實驗中,否則學生僅僅按照書本內容進行學習,無法掌握控制變量法的精髓。

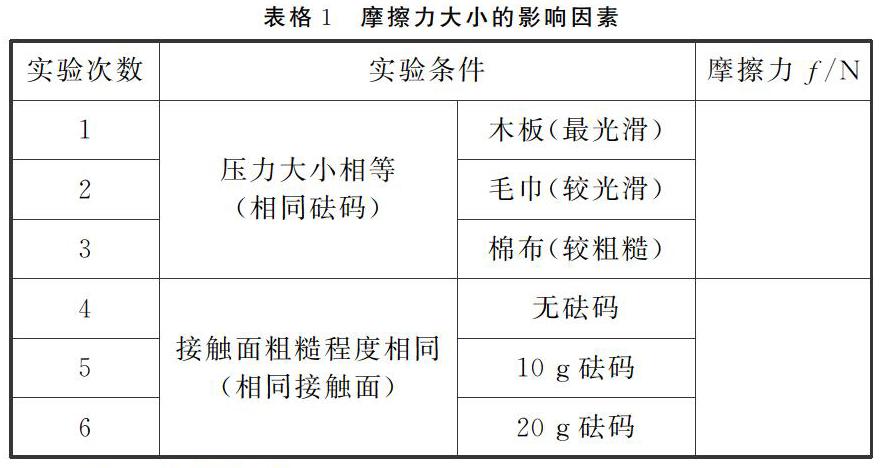

實驗的設計需要實驗數據的記錄,所以就必須要設計實驗表格,浙教版直接給出表格的設計,人教版以問題的形式提出。這兩種方法各有利弊。一方面,設計表格一直是學生的弱點,所以讓學生自行設計時,學生會比較困難,浙教版這樣的設計降低了學生學習的難度;另一方面,學生在設計表格時可能是多種多樣的,浙教版教材中這種表格是極少數人會設計的,而且在實驗的設計中沒有體現多次測量的實驗方法。在作者的教學過程中,學生更多會按照如下進行實驗設計:

4. 實驗過程

課本的實驗方法,是很理想化的,在真實情況下,無法做到真正的勻速,手拉也會造成繩與木板不平行,讀數困難,可以讓學生討論改進該實驗裝置。

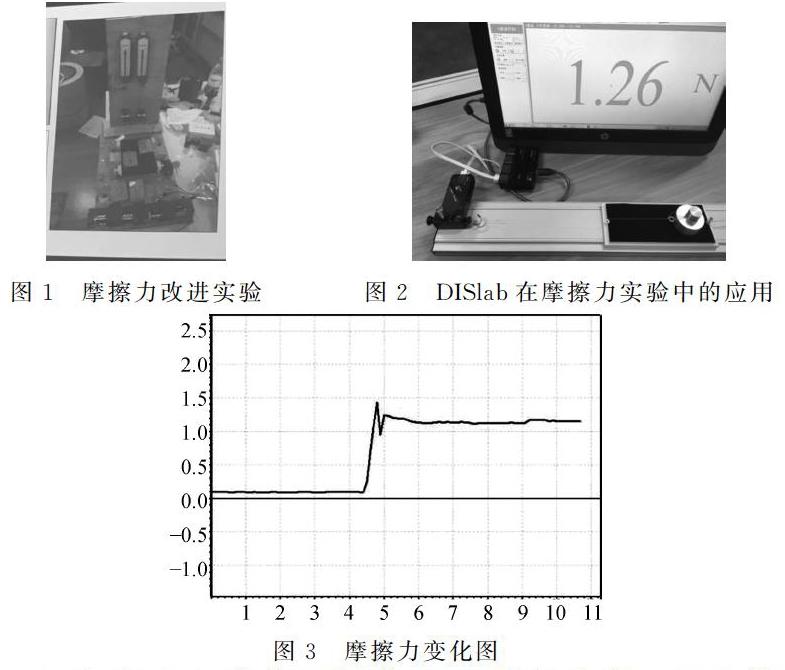

實驗改進原理(圖1):木塊與彈簧測力計通過定滑輪固定,通過定滑輪后只改變力的方向,不改變力的大小。電池通過齒輪帶動傳送帶運動,此時木塊相對于地面保持靜止,受力平衡,所以彈簧測力計所示拉力的大小即為木塊與傳送帶之間的摩擦力的大小。該實驗除了可以比較壓力大小、接觸面粗糙程度對摩擦力的影響外,還能比較速度對摩擦力的影響(學生的前概念中速度大小會影響摩擦力的大小)。

應用此實驗裝置能使實驗的可行性提高,使讀數穩定,二力平衡、受力分析等知識也更好得到了復習。

這套改進實驗裝置制作過程比較麻煩,所以教師在上課過程中也能利用新技術進行授課。DISLab數字實驗(圖2)就是很好的一個工具,利用DISLab數字實驗可以時時監測摩擦力的大小,得到摩擦力大小與壓力大小、接觸面粗糙程度的關系,且誤差較小。另外,可以將數據繪成曲線(圖3),得到最大靜摩擦力比滑動摩擦力大的結論。

5. 實驗結論

人教版:滑動摩擦力的大小跟接觸面所受壓力有關,接觸面受到的壓力越大,滑動摩擦力越大。滑動摩擦力的大小還跟接觸面的粗糙程度有關,接觸面越粗糙,滑動摩擦力越大。

浙教版:大量實驗表明,當一個物體在另一個物體的表面上滑動時,摩擦力的大小跟作用在物體表面上的壓力有關,還跟接觸面粗糙程度有關。壓力越大、接觸面越粗糙,摩擦力越大。

兩本教材的結論想表達的意思是一致的,人教版直接說出滑動摩擦力,浙教版用“當一個物體在另一個物體的表面上滑動時”來描述情景,實際上這就是滑動摩擦力,可以直接給出該概念,縱覽全節,浙教版教材都只提及摩擦力,未做滑動摩擦力與靜摩擦力的劃分,而在現實上課過程中,需要這些專業術語。

關于壓力和接觸面粗糙程度對滑動摩擦力的影響,兩邊都給出了定性的結論,但該實驗是要強調控制變量法,結論中應有體現。結論修改如下:滑動摩擦力的大小與接觸面所受壓力和接觸面的粗糙程度有關。當接觸面粗糙程度相同時,接觸面的壓力越大,滑動摩擦力越大;當接觸面的壓力相同時,接觸面越粗糙,滑動摩擦力越大。

(三) 教材改編案例

實驗:測量滑動摩擦力

思考:現有小木塊、彈簧測力計、長木板,你有什么辦法可以測出小木塊運動時的摩擦力?畫出實驗簡圖。該實驗需要什么條件?應用了什么方法?

實驗:影響滑動摩擦力大小的因素

思考:根據你的生活經驗,猜想影響滑動摩擦力大小的因素有哪些?

思考:在實驗過程中,你需要用到什么科學方法?

活動:請你設計實驗,驗證你的猜想。

活動:請你設計表格,記錄測量數據。

思考:在實際操作中,你碰到了什么問題?你認為可以采取什么措施改進實驗?

結論:通過該實驗,你得出了什么結論?

(四) 小結

科學實驗,是根據一定目標,運用一定的儀器、設備等物質手段,在人工控制的條件下,觀察、研究自然現象及規律性的社會實踐形式,是獲取經驗事實和檢驗科學假說、理論真理性的重要途徑。中學教材中的探究性實驗,旨在增進學生對科學探究的理解和提高探究的能力,學習科學探究所需要的基本技能。此外,科學探究過程始終貫穿著思維活動,如比較、分類、判斷、歸納、演繹、想象和分析、綜合等,所以雖然教材的版本有許多,教師可以根據所在學校學生的需要,合理整合教材,取長補短,合理加入自己特有的教學內容,與高科技接軌,讓課堂更高效,讓學生思維更活躍。

參考文獻:

[1]姜雪梅.不同版本義務教育課標實驗教科書中科學探究活動的比較研究[D].大連:東北師范大學,2005:33-35.

[2]王海燕.兩版初中化學教科書知識編排比較分析[J].內蒙古師范大學學報,2007(2):34-35

[3]李國彬.物理教育與科學素質教育,化高等函授學報,2005,10(Z):173.

[4]蔣永貴.課堂視角下的科學本質及其教學實現路徑山.當代教育科學,2015(8):60-64.

[5]周青.科學課程教學論[M].北京:科學教育出版社,2007:21

[6]趙廷為.教材及教學法通論[M].福州:福建教育出版社,2007.

[7]張華.課程與教學論[M].上海:上海教育出版社,2000.

[8]周國強.物理方法教育與物理教材改革.課程·教材·教法,1996(6):10-14.

作者簡介:

倪夢怡,浙江省杭州市,浙江省杭州聞濤中學。