薩病(腦梗死)恢復期的蒙醫護理觀察

孫薩日娜

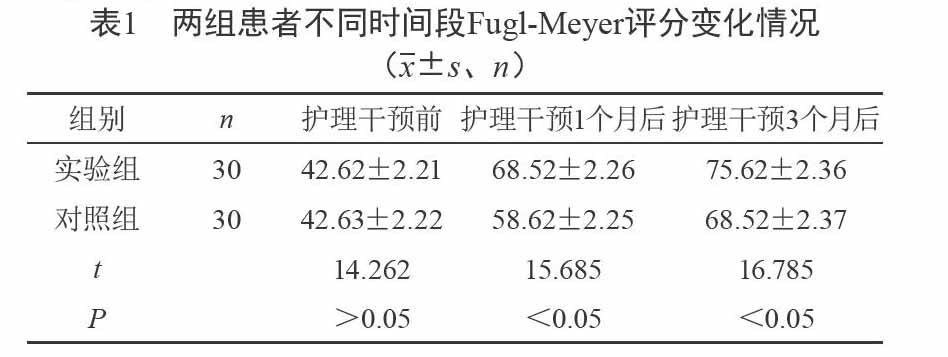

【摘要】目的 觀察薩病(腦梗死)恢復期的蒙醫護理療效。方法 我院2018年1月~2018年12月收治的60例薩病(腦梗死)恢復期患者為本次研究對象,按照是否實施蒙醫護理干預將所有患者分為對照組(30例:未行蒙醫護理干預)與實驗組(30例:行蒙醫護理干預),比較兩組患者護理干預效果。結果 實驗組患者持續護理干預1個月、3個月運動功能(Fugl-Meyer)評分均高于同期對照組,P<0.05。結論 薩病(腦梗死)恢復期患者蒙醫護理干預效果明顯優于未行蒙醫護理患者干預效果。

【關鍵詞】薩病;腦梗死;恢復期;蒙醫;護理;療效

【中圖分類號】R74 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2019.33..01

1 資料與方法

1.1? 一般資料

實驗組30例薩病(腦梗死)恢復期患者男(15例)女(15例)比例為1:1,年齡在56歲~78歲,中位年齡為(72.12±1.12)歲,蒙醫薩病分型:有3例患者為赫依盛型,有6例為協日盛型,有7例為齊素盛型,有7例為巴達干盛型,有7例為協日烏素盛型。對照組30例薩病(腦梗死)恢復期患者男(16例)女(14例)比例為8:7,年齡在55歲~77歲,中位年齡為(72.11±1.11)歲,蒙醫薩病分型:有4例患者為赫依盛型,有6例為協日盛型,有6例為齊素盛型,有7例為巴達干盛型,有7例為協日烏素盛型。實驗組與對照組兩組患者一般資料各方面資料數值不存在統計學差異,不具有可對比性,P>0.05。

1.2? 病例選擇標準

本次研究參考我國中國醫學會制定的腦梗死疾病防治指南相關內容,患者均因突發頭痛、頭暈入院,醫師結合患者顱腦核磁共振以及CT檢查結果,均判斷患者為腦梗死,均給予抗凝、降脂等對癥治療,患者均脫離生命危險,意識恢復,逐漸轉為恢復期,Fugl-Meyer評分各項維度均低于III級,患者上肢、下肢運動功能出現不同程度的障礙。本次研究參考烏蘭圖亞,斯琴發行的《薩病(腦梗死)恢復期的蒙醫護理》一文中薩病相關內容,對我院2018年收治的60例薩病(腦梗死)恢復期患者進行辯證分型:赫依盛型患者情緒躁動、多夢心悸,舌苔薄白脈虛緩。協日盛型患者面色潮紅、尿黃、舌苔黃膩脈洪大。巴達干盛型患者面色蒼白、嗜睡懶言、舌體肥大脈遲緩。齊素盛型患者面色赤紫、小便赤黃、排便困難,脈象大。協日烏素盛型患者軀體瘙癢、偶發斑疹、肌肉酸痛,脈象滑弱,醫護人員在征得患者、患者家屬、醫院倫理會同意后實施本次研究。

1.3? 方法

1.3.1 對照組

護理人員測量患者上、下肢肌力,并結合患者肢體運動功能障礙發生情況指導患者行康復鍛煉,除此之外,循醫囑給藥,并囑患者日常生活中清淡飲食。

1.3.2 實驗組

護理人員在對照組常規護理基礎上結合患者證型對患者飲食、運動等方面進行干預,具體內容如下:①赫依盛型患者應食用馬肉、蘿卜、牛肉、奶皮子等食物,避免食用豬肉、山羊肉、奶肉以及動物內臟等;日常生活中應適量運動、勞逸結合。②協日盛型與協日烏素盛型患者應食用新鮮牛羊肉、黑豆、黃油、奶制品等鈍、寒性食物;避免日曬、火烤以及重體力勞作,在陰涼處居住。③巴達干盛型患者應食用新鮮羊肉、魚肉、柿子等熱、銳、澀性食物;盡量在陽光充足且干燥的地方居住。④齊素盛型患者具有琪素之特性,患者應協日盛型患者相同食用寒性食物,居住在涼爽環境中。

1.4? 觀察指標

觀察比較兩組患者護理干預不同時間段肢體運動功能改善情況,本次研究參考Fugl-Meyer評分(百分制)判斷患者運動功能改善情況,得分越高表示患者肢體運動能力越高。

1.5? 統計學處理

本次研究結果相關數據使用SPSS 21.0軟件包進行處理,結果中診療資料中相關以(x±s)表示的計量數據用t檢驗,P值低于0.05表示各項數據具有統計學差異。

2 結 果

觀察比較兩組患者護理干預前后不同時間段肢體運動功能,具體情況(見表1),實驗組患者護理干預后同期Fugl-Meyer評分明顯高于對照組。

3 討 論

薩病(腦梗死)恢復期常規護理以指導患者行康復鍛煉為主,并囑患者日常減少油脂含量豐富飲食物的攝入,忽視個體差異,蒙醫認為薩病的發生與希拉亢盛有關,薩病恢復期患者個體僅管均存在肢體運動障礙,但是面色、脈象、舌苔存在一定差異,蒙醫結合薩病患者面色、脈象進行辯證分型,而后分型護理,對患者飲食、活動等付愛民均提出指導性建議,充分落實了從患者角度出發的護理理念。本次研究顯示隨著時間的推移,兩組患者Fugl-Meyer評分均有一定程度的提升,護理干預后實驗組患者Fugl-Meyer評分高于同期對照組。

綜上所述,薩病(腦梗死)恢復期蒙醫護理干預有較高的臨床實踐價值。

參考文獻

[1] 烏蘭圖亞,斯? ?琴.薩病(腦梗死)恢復期的蒙醫護理[J].中國民族醫藥雜志,2017,23(9):78-80.

[2] 烏仁其木格.研究蒙醫護理干預對腦梗死患者失眠伴焦慮的影響[J].中國保健營養,2017,27(36):227.

本文編輯:李 豆