基于核心素養(yǎng)的教學(xué)設(shè)計(jì)與反思——以“行星的運(yùn)動”為例

薄祥中 姜 峰

(1. 東海縣第二中學(xué),江蘇 連云港 222300; 2. 連云港市教育局教研室,江蘇 連云港 222006)

作為適應(yīng)個人終身發(fā)展和社會發(fā)展所需的必備品格、關(guān)鍵能力和正確的價(jià)值觀,不是由教師直接教出來的,而是學(xué)生經(jīng)歷體驗(yàn)、感悟、思考、探究、推理、反思等學(xué)習(xí)過程間接養(yǎng)成的,因此,讓學(xué)生經(jīng)歷知識的建構(gòu)過程是提升核心素養(yǎng)的關(guān)鍵.本文將從核心素養(yǎng)的視角對人教版必修2第6章第1節(jié)“行星的運(yùn)動”進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì),并基于核心素養(yǎng)進(jìn)行教學(xué)反思.

1 基于核心素養(yǎng)的教學(xué)設(shè)計(jì)

1.1 教學(xué)目標(biāo)

(1) 了解觀測在認(rèn)識行星運(yùn)動規(guī)律中的作用.

(2) 了解開普勒行星運(yùn)動定律的發(fā)現(xiàn)過程,通過追尋科學(xué)家們探究行星運(yùn)動規(guī)律的歷程,感悟科學(xué)探究的艱辛,體會科學(xué)家們尊重客觀事實(shí)、不迷信權(quán)威、敢于堅(jiān)持真理和勇于探索的科學(xué)態(tài)度和精神,體會開普勒運(yùn)動規(guī)律的科學(xué)價(jià)值.

(3) 通過對不同時(shí)刻木星及其衛(wèi)星照片的探究,找出木星衛(wèi)星運(yùn)轉(zhuǎn)半徑與周期間的關(guān)系,知道開普勒第三定律,知道定律中k值的大小只與中心天體有關(guān).

1.2 教學(xué)過程

(1) 探尋人類對行星運(yùn)動規(guī)律的認(rèn)識歷程.

學(xué)生在課前查找有關(guān)人類探究天體運(yùn)動規(guī)律的歷史資料,課堂上以小組為單位進(jìn)行交流,并回答下列問題:① 地心說的基本觀點(diǎn)是什么?代表人物有哪些?② 日心說的基本觀點(diǎn)是什么?③ 日心說與地心說爭論的焦點(diǎn)是什么?④ 為什么日心說最終戰(zhàn)勝了地心說?

教師按照知識的邏輯線索展示人類探索行星運(yùn)動規(guī)律的歷程,從托勒密的地心說到哥白尼的日心說,從第谷的觀測資料再到開普勒的行星運(yùn)動規(guī)律,播放太陽系行星運(yùn)動動畫模擬視頻.指出:從表面上看,地心說與日心說只不過是參考系的改變,但它是一次真正的科學(xué)革命,它使人們的世界觀發(fā)生了根本性的變化.

(2) 探究開普勒行星運(yùn)動規(guī)律的建立過程.

學(xué)生在課前搜集人類認(rèn)識行星運(yùn)動的歷史資料,了解第谷的貢獻(xiàn)及開普勒的研究成果,回答問題:地心說和日心說都信奉行星的運(yùn)動軌道是按照簡單、和諧的方式——圓運(yùn)行的,開普勒為什么會放棄這樣的假說?

學(xué)生交流后教師小結(jié):開普勒對第谷的觀測資料進(jìn)行了深入的研究,依據(jù)第谷對火星運(yùn)動的觀測資料,按正圓軌道編制火星的運(yùn)行表,發(fā)現(xiàn)火星總是“越軌”,他的計(jì)算結(jié)果與第谷的觀測數(shù)據(jù)總有大約8′的差異.他堅(jiān)信第谷的觀測,思考這不容忽視的8′可能正是行星的非勻速圓周運(yùn)動造成的,第一次大膽地對“人們長期以來視為真理的觀念——天體在做‘完美的’勻速圓周運(yùn)動”表示懷疑,從而得到了第一個重大發(fā)現(xiàn):從行星到太陽的連線在相等的時(shí)間內(nèi)掃過的面積相等,即開普勒第二定律.

在發(fā)現(xiàn)了開普勒第二定律后,開普勒嘗試用橢圓軌道構(gòu)建行星的運(yùn)動,經(jīng)過艱苦的計(jì)算,終于發(fā)現(xiàn):行星繞太陽運(yùn)動的軌道是橢圓,太陽在橢圓的一個焦點(diǎn)上,這就是開普勒第一定律.

對于開普勒第三定律,采用如下教學(xué)進(jìn)程.

師:為探究行星的運(yùn)動規(guī)律,首先應(yīng)選擇觀測的對象,如何選擇待觀測的行星?

生:為便于觀測,應(yīng)選擇亮度大、運(yùn)行周期短的行星.

教師出示木衛(wèi)1、木衛(wèi)2、木衛(wèi)3、木衛(wèi)4、水星、地球、木星的公轉(zhuǎn)周期值,啟發(fā)學(xué)生選取木星的衛(wèi)星作為觀測對象.

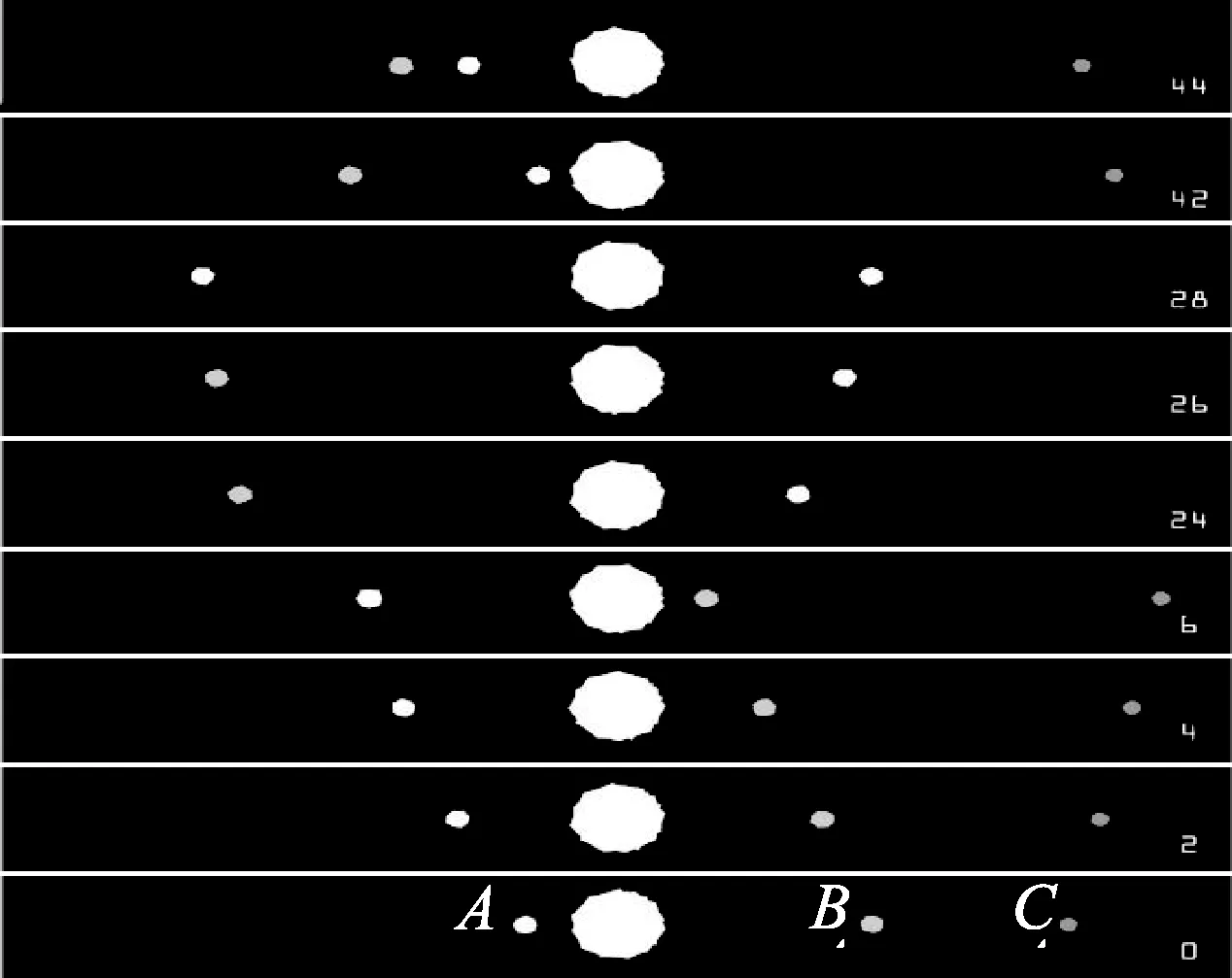

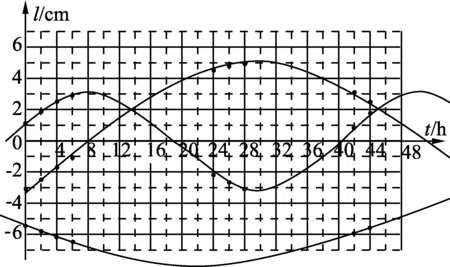

教師播放2016年朱諾號探測器在距離木星1千萬公里處拍攝的木星衛(wèi)星繞木星運(yùn)動的視頻,提出問題:在地球上拍攝木星及其衛(wèi)星的照片是什么樣的情景?要研究木星衛(wèi)星繞木星運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)律,拍攝一張照片可以嗎?然后展示2018年5月9日23時(shí)30分在南京紫金山天文臺上每隔2 h拍攝的木星及其衛(wèi)星的照片,如圖1所示.

圖1

教師引導(dǎo)學(xué)生判斷照片上木星衛(wèi)星在不同時(shí)刻所處的位置.假設(shè)在0時(shí)刻從左到右3顆衛(wèi)星依次標(biāo)為A、B、C.在0、2 h、4 h、6 h 4個時(shí)刻3顆衛(wèi)星的位置比較容易判斷.

師:在24 h、26 h、28 h時(shí),A、B、C各處在什么位置?

生:A轉(zhuǎn)到了木星的右側(cè),B轉(zhuǎn)到了木星的左側(cè),C應(yīng)在木星的右側(cè)但在鏡頭之外了.

師:在42 h時(shí),3顆衛(wèi)星分別在何位置?

生:A又轉(zhuǎn)到了木星的左側(cè),B還在木星的左側(cè),C在木星的右側(cè).

師:假設(shè)木星衛(wèi)星繞木星運(yùn)轉(zhuǎn)的軌道是圓,照片中衛(wèi)星到木星中心的距離代表什么?

生1:代表圓的半徑.

生2:不能代表圓的半徑,從照片中可看出,衛(wèi)星到木星中心的距離是變化的.

……

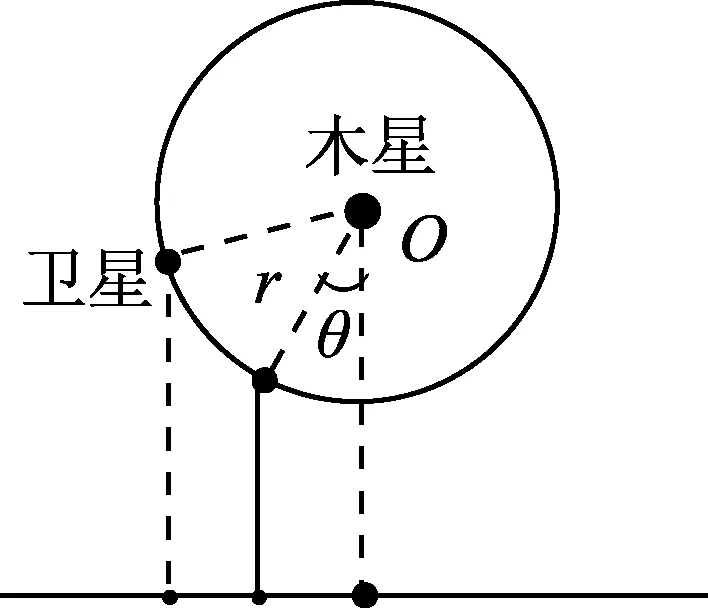

圖2

師:由于木星離地球較遠(yuǎn),因此,從木星及其衛(wèi)星上射向地球的光可以看成是平行光,正如我們可以將太陽光看成是平行光一樣.設(shè)想一下,遠(yuǎn)處有一衛(wèi)星按圓軌道繞木星運(yùn)轉(zhuǎn),在地面上對它們拍照,照片中衛(wèi)星到木星中心的距離代表什么?學(xué)生畫圖思考.

生:如圖2所示,照片中衛(wèi)星到木星中心的距離是衛(wèi)星運(yùn)轉(zhuǎn)半徑在照片上的投影,衛(wèi)星處在不同位置,其投影長度是不同的.

師:請同學(xué)們探究一下,照片中這3顆衛(wèi)星到木星中心的距離有什么變化規(guī)律?

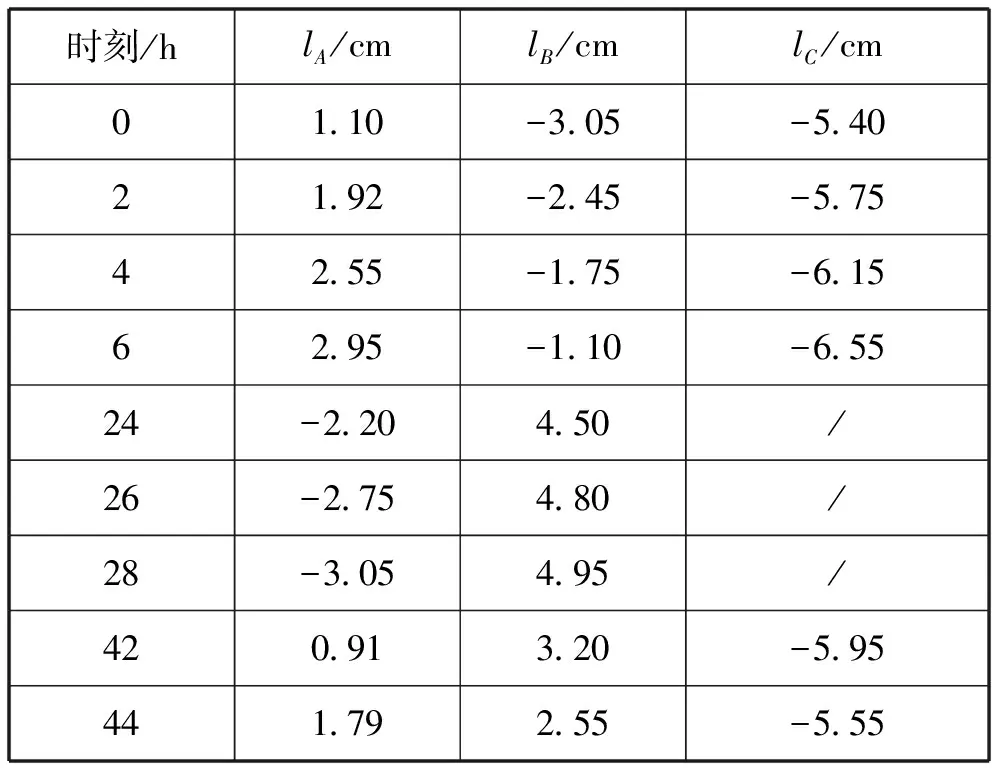

學(xué)生測量衛(wèi)星A、B、C運(yùn)轉(zhuǎn)半徑的投影長度lA、lB、lC.以木星為原點(diǎn),向左為正方向,將測量數(shù)據(jù)填入表1中.

表1

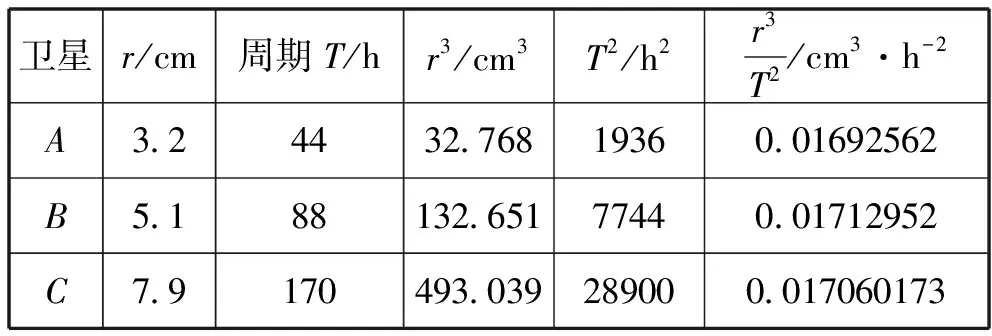

教師引導(dǎo)學(xué)生描繪l-t圖像,如圖3所示,并對該圖像進(jìn)行分析.

圖3

師:研究一下該圖像,長度l與時(shí)間t間按什么規(guī)律變化?

生:好像是按照正弦或余弦變化的.

師:能否從數(shù)學(xué)角度去準(zhǔn)確地判斷?

生:從圖2中可看出,半徑的投影長度l=rsinθ,θ=ωt,故l與t間是按正弦規(guī)律變化的.

師:從該圖像中我們可以獲取哪些重要的信息?

生3:衛(wèi)星運(yùn)轉(zhuǎn)的周期,A、B、C的周期分別為44 h、88 h、170 h.

生4:還可以知道照片中衛(wèi)星運(yùn)轉(zhuǎn)的半徑,A、B、C的半徑分別為3.2 cm、5.1 cm、7.9 cm.

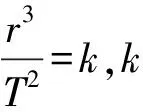

師:通過圖像我們已獲取了3顆衛(wèi)星的運(yùn)轉(zhuǎn)半徑r和周期T,那么它們的運(yùn)轉(zhuǎn)半徑r和周期T間存在何種關(guān)系?

表2

2 教學(xué)反思

2.1 基于核心素養(yǎng)重構(gòu)教材

通常教科書是按照知識的邏輯順序編排的,知識的呈現(xiàn)具有抽象、概括和高度濃縮等特點(diǎn).這樣的編排有利于學(xué)生在較短時(shí)間內(nèi)從整體上去把握知識,但由于剝離了知識產(chǎn)生的具體背景,學(xué)生對知識很難深度理解和遷移應(yīng)用,更不會體驗(yàn)前人在科學(xué)探究的過程中所凝結(jié)成的科學(xué)態(tài)度和精神.因此,教學(xué)過程中,要摒棄傳統(tǒng)的以教材為中心的教材觀,樹立“用教材教”的課程思想,對知識的呈現(xiàn)、編排、獲取方式等進(jìn)行情景化、結(jié)構(gòu)化和活動化的設(shè)計(jì),引導(dǎo)學(xué)生主動探究,在探究中發(fā)現(xiàn)問題,建構(gòu)知識,發(fā)展學(xué)生的核心素養(yǎng).

本節(jié)教材在簡單介紹了地心說、日心說和丹麥天文學(xué)家第谷的觀測結(jié)果后,直接給出了開普勒三大定律.教材按照知識的邏輯演繹呈現(xiàn)知識,有利于學(xué)生在短時(shí)間內(nèi)了解開普勒三大定律,但學(xué)生不清楚人類認(rèn)識天體運(yùn)動的具體背景,沒有經(jīng)歷對定律的探究過程,缺少對知識發(fā)現(xiàn)過程的體驗(yàn)和感悟,對知識的學(xué)習(xí)只能是死記硬背,機(jī)械記憶,不利于探究能力和科學(xué)精神的培養(yǎng),不利于科學(xué)思維能力的提升.為此,可對教材進(jìn)行重構(gòu).首先,讓學(xué)生通過多種渠道查找資料,教師輔以閱讀材料,讓學(xué)生了解人類探究行星運(yùn)動規(guī)律的歷史,理解從地心說到日心說,不單是簡單的參考系的變化,而是人類世界觀的根本變化,讓學(xué)生領(lǐng)悟科學(xué)的本質(zhì)及精神,培養(yǎng)學(xué)生的物理觀念及科學(xué)態(tài)度和責(zé)任;其次,變定律的簡單呈現(xiàn)為學(xué)生的自主探究,以拍攝的多張不同時(shí)刻的木星及其衛(wèi)星照片為探究素材,在教師的引導(dǎo)下對照片中木星的衛(wèi)星進(jìn)行辨認(rèn)、分析.通過繪制衛(wèi)星運(yùn)轉(zhuǎn)半徑在照片中的投影長度l與時(shí)間t的關(guān)系圖像,發(fā)現(xiàn)其間的正弦關(guān)系,從中獲取衛(wèi)星的運(yùn)動半徑和周期,進(jìn)而找出半徑3次方與公轉(zhuǎn)周期平方的比值都相等的規(guī)律.教師通過改變教材的結(jié)構(gòu)及知識的呈現(xiàn)方式,讓學(xué)生體驗(yàn)圖像法在科學(xué)探究中的重要作用,培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維能力,促進(jìn)了學(xué)生核心素養(yǎng)的發(fā)展.

2.2 基于核心素養(yǎng)創(chuàng)設(shè)真實(shí)情境

就知識原初的產(chǎn)生而言,知識源于實(shí)踐,產(chǎn)生于實(shí)踐的情境,通過從具體的情境中抽象、提煉、概括而來.實(shí)際上,即便通過抽象的演繹推理得來的知識,其源頭也仍然是產(chǎn)生于具體的真實(shí)的情境中.在教學(xué)過程中,如果呈現(xiàn)知識產(chǎn)生的特定情境,讓學(xué)生經(jīng)歷知識從具體情境到抽象理論的演變過程,對學(xué)生學(xué)習(xí)動機(jī)的激發(fā)、知識的熟練掌握以及相應(yīng)的探究精神和思維能力的發(fā)展,都助益匪淺.[1]因此,知識的學(xué)習(xí)注定是一個“再情境化”的過程,借助于形象直觀的“情境”,學(xué)習(xí)就會變得輕松有趣,真實(shí)直觀的情境也為知識在學(xué)生大腦中的“生根”提供“生長點(diǎn)”.

本節(jié)設(shè)計(jì)中首先以人類對天體運(yùn)動規(guī)律的認(rèn)識歷程為線索,通過展示亞里士多德、托勒密、哥白尼、第谷、開普勒、牛頓等研究背景、運(yùn)動模型圖片、取得的成就等材料,為學(xué)生全面正確認(rèn)識人類認(rèn)識天體運(yùn)動的歷程提供情境支撐,認(rèn)識到觀測是人類研究天體運(yùn)動的重要手段和方法,感悟科學(xué)發(fā)現(xiàn)的艱辛及人類認(rèn)識天體運(yùn)動的曲折過程,感悟科學(xué)家們求真求實(shí)、不迷信權(quán)威、敢于堅(jiān)持真理和勇于探索的科學(xué)態(tài)度和精神.

其次,通過播放2016年朱諾號探測器拍攝的木星衛(wèi)星繞木星運(yùn)動的視頻,提升學(xué)生的好奇心和探究欲,增強(qiáng)學(xué)生對木星衛(wèi)星繞木星運(yùn)動的直感,在此基礎(chǔ)上提出問題:在地球上拍攝木星及其衛(wèi)星的照片是什么樣的情景?然后展示2018年5月拍攝于南京紫金山天文臺的木星及其衛(wèi)星的真實(shí)照片,從動態(tài)的視頻到靜態(tài)的圖片,從圓周運(yùn)動到其在直線上的投影.這樣的情境創(chuàng)設(shè)促使學(xué)生深入地思考并發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,有助于形成正確的物理觀念,有利于培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維能力.

2.3 基于核心素養(yǎng)探究真實(shí)問題

科學(xué)探究是物理核心素養(yǎng)的關(guān)鍵要素之一,物理觀念的形成、科學(xué)思維的發(fā)展、科學(xué)態(tài)度和責(zé)任的養(yǎng)成等大多要依賴于科學(xué)探究.中學(xué)生所進(jìn)行的探究活動,目的不在于獲得重要發(fā)現(xiàn)或結(jié)論,而是經(jīng)歷探究過程,在過程中思維,建構(gòu)概念和規(guī)律;在過程中產(chǎn)生體驗(yàn)和感悟,形成科學(xué)態(tài)度和責(zé)任.因此,學(xué)生在課堂中的物理探究要表現(xiàn)出與科學(xué)家的探究相似的、與科學(xué)本質(zhì)相吻合的非線性特征,即不應(yīng)該是僅僅從幾個典型的觀察與實(shí)驗(yàn)直接得出被認(rèn)為是得到實(shí)證的知識結(jié)論,而應(yīng)該是基于自己的日常觀察與思考,再經(jīng)歷逐步深入的觀察、思考,以及討論、交流,使得認(rèn)知成果與認(rèn)知方式多次轉(zhuǎn)變、不斷提升、趨于科學(xué)的過程.[2]

本節(jié)設(shè)計(jì)中,通過播放2016年朱諾號探測器在距離木星1×107km處拍攝的木星衛(wèi)星繞木星運(yùn)轉(zhuǎn)的視頻,讓學(xué)生觀察木星的3顆衛(wèi)星繞木星運(yùn)轉(zhuǎn).一是讓學(xué)生了解3顆衛(wèi)星的真實(shí)運(yùn)動情況,為后面定量探究衛(wèi)星的運(yùn)動規(guī)律做好鋪墊;二是讓學(xué)生了解人類探索宇宙所取得的巨大成就,激發(fā)其探索宇宙的興趣;三是讓學(xué)生思考,若在地球上拍攝木星及其衛(wèi)星的照片,它們間的位置情況如何?然后向?qū)W生展示2018年5月在南京紫金山天文臺拍攝的木星及其衛(wèi)星照片,啟發(fā)學(xué)生,要探究木星衛(wèi)星繞木星的運(yùn)動規(guī)律,必須從照片上獲取信息及證據(jù).(1) 確定木星及其衛(wèi)星在不同時(shí)刻的位置;(2) 思考照片中木星衛(wèi)星到木星中心間的距離l代表的含義;(3) 測量不同時(shí)刻木星衛(wèi)星到木星中心間的距離l;(4) 描繪l-t圖像,根據(jù)圖像求得3顆衛(wèi)星的周期及運(yùn)轉(zhuǎn)半徑;(5) 尋找半徑及周期間的關(guān)系.教師提供的照片是真實(shí)的,要探究其中所蘊(yùn)含的規(guī)律,學(xué)生沒有現(xiàn)成的“經(jīng)驗(yàn)”可以借鑒,從不同時(shí)刻的木星及其衛(wèi)星照片到l-t關(guān)系圖像,涉及到模型的變換及科學(xué)的推理過程,需要深度和復(fù)雜的思維過程.由于學(xué)生經(jīng)歷的探究不同于以往“驗(yàn)證性”的假探究,這對培養(yǎng)學(xué)生的探究能力,促進(jìn)學(xué)生思維能力的發(fā)展及科學(xué)態(tài)度的養(yǎng)成,意義非凡.

3 結(jié)語

基于核心素養(yǎng)的教學(xué)設(shè)計(jì)要圍繞物理觀念的形成、科學(xué)思維與科學(xué)探究能力的提升、科學(xué)態(tài)度與責(zé)任的養(yǎng)成重構(gòu)教材,變知識的簡單呈現(xiàn)為學(xué)生的自主建構(gòu);要創(chuàng)設(shè)真實(shí)或近似真實(shí)的情境,引導(dǎo)學(xué)生去探究、發(fā)現(xiàn),將核心素養(yǎng)的提升落實(shí)于具體的學(xué)習(xí)過程之中.