低位小切口甲狀腺手術治療甲狀腺良性結節的臨床效果分析

郭靜萍

【摘要】目的 研究低位小切口甲狀腺手術治療甲狀腺良性結節的臨床效果。方法 選取2016年11月~2018年6月我院接受治療的150例甲狀腺良性結節患者為本次研究對象。采用隨機分配法,平均分成對照組與實驗組各75例,對照組給予傳統甲狀腺手術治療,實驗組給予低位小切口甲狀腺手術治療,對比兩組間治療效果。結果 對照組治療優良率為90.67%,實驗組治療優良率為98.67%,對照組治療優良率明顯低于實驗組,組間數據比較,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 對甲狀腺良性結節患者實施低位小切口甲狀腺手術,其效果顯著,且能獲得臨床較高滿意度評價,此方法值得應用和推廣。

【關鍵詞】低位小切口甲狀腺手術;甲狀腺良性結節;效果

【中圖分類號】R653 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2019.34..02

甲狀腺結節是指在甲狀腺內的腫塊[1],為臨床甲狀腺科常見病。其病多見于中年女性[2]。相關資料顯示,甲狀腺結節中,良性結節為常見病,且多發結節比單發結節發病率高,但單發結節甲狀腺癌的發病率更高[3]。目前,臨床上對于甲狀腺良性結節患者的治療方法主要為傳統甲狀腺手術治療與低位小切口甲狀腺手術治療。臨床相關資料顯示,對甲狀腺良性結節患者,采取傳統甲狀腺手術治療,其創口大,且術中出血量多,患者預后差。有學者指出,對甲狀腺良性結節患者,采取低位小切口甲狀腺手術治療,其效果顯著,且創口小,術中出血量少。為進一步探討對甲狀腺良性結節患者的治療效果。本次研究,對我院150例甲狀腺良性結節患者,分別采取傳統甲狀腺手術治療與低位小切口甲狀腺手術治療,對比兩組間治療效果,現做如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年11月~2018年6月我院接受治療的150例甲狀腺良性結節患者為本次研究對象。采用隨機分配法,平均分成對照組與實驗組各75例。對照組男30例,女45例,年齡32~68歲,平均(50±1.5)歲,病程2~5年,平均(3.5±2.6)年;實驗組男31例,女44例,年齡33~68歲,平均(50.5±1.5)歲,病程2.5~5年,平均(3.75±2.6)年,以上兩組患者性別、年齡以及病程資料對比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組

給予傳統甲狀腺手術治療,對患者進行麻醉后,沿患者乳頭切一個長約12 mm切口,切開患者雙乳乳暈,將手術器械置入后開始進行手術操作。

1.2.2 實驗組

給予低位小切口甲狀腺手術治療,具體方法如下:①在患者頸動脈3 cm左右切一個長2~3 cm切口,使腺葉前外側分流,確保甲狀腺下級為游離狀,能更加清晰的辨別喉返神經。②將腺葉后側進行分離。③待腺葉開始活動后,對甲狀腺下級進行解剖,并通過凝血方法對患者進行止血。

1.3 觀察指標

治療效果評判標準:以治療后,創口恢復良好、無并發癥發生且不影響正常生活為優;以治療后,恢復良好、并發癥少且不影響正常生活為優良;以治療后,有并發癥發生且延長住院時間、影響生活質量為差。治療優良率=(優+良)/總例數×100%。

1.4 統計學方法

經SPSS 14.0統計學軟件實行統計學處理,計數資料應用n(%)描述,計量資料應用(x±s)描述,組間經t和x?檢驗,差異在P<0.05時,存在臨床可比意義。

2 結 果

2.1 對照組與實驗組治療效果對比

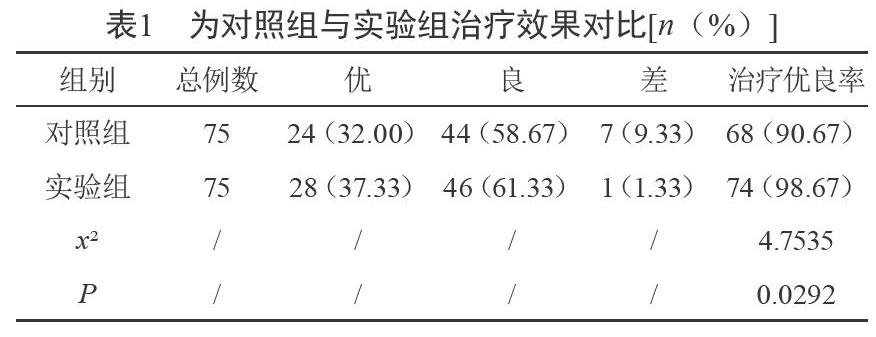

對照組治療優良率為90.67%,實驗組治療優良率為98.67%,對照組治療優良率明顯低于實驗組,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

3 討 論

甲狀腺良性結節其好發群體主要為女性,如患者得不到及時有效治療,其可隨著年齡增長而增大,過大的甲狀腺結節會對患者的呼吸功能以及吞咽功能造成巨大影響,因此,導致患者生活質量下降。與傳統手術相比,低位小切口甲狀腺手術,具有創傷小、術中出血量少以及并發癥少等優勢,其為甲狀腺良性結節手術治療方法之一,也為臨床甲狀腺良性結節常見手術。本次研究,對我院150例甲狀腺良性結節患者,分別采取傳統甲狀腺手術治療與低位小切口甲狀腺手術治療,結果發現,對照組治療優良率為90.67%,實驗組治療優良率為98.67%,對照組治療優良率明顯低于實驗組。因此,對甲狀腺良性結節患者實施低位小切口甲狀腺手術,其效果顯著,且能獲得臨床較高滿意度評價,此方法值得應用和推廣。綜合以上分析,對甲狀腺良性結節患者實施低位小切口甲狀腺手術,其效果顯著,且能獲得臨床較高滿意度評價,此方法值得應用并廣泛推廣。

參考文獻

[1] 董淑敏,張先亮,袁松亮.低位小切口與傳統甲狀腺手術治療甲狀腺良性結節的臨床效果[J].中外醫療,2017,36(17):82-84.

[2] 楊國鳳.低位小切口甲狀腺手術治療甲狀腺良性結節臨床效果觀察[J].河南醫學研究,2017,26(7):1295-1296.

[3] 宗洪飛.低位小切口與傳統甲狀腺手術治療甲狀腺良性結節的對照分析[J].中國民康醫學,2017,29(18):40-41.

本文編輯:趙小龍