高頻超聲在頸部淋巴結核療效評估中的應用價值分析

劉影

【摘要】目的 探究與分析高頻超聲在頸部淋巴結核療效評估中的應用價值。方法 在2016年1月~2018年1月我院接受治療的48例疑似頸部淋巴結核患者作為病例樣本分析對象篩選后進入研究。在治療前后的不同時間段對患者進行高頻超聲檢查,對結節的大小、形態及血流情況進行觀察分析。結果 不同時間段超聲檢查結果顯示,隨著治療周期的減小,病變淋巴結結節L/T水平也逐漸減少,血流強度分級逐漸增且在停藥前趨于穩定,并在停藥后保持不變。停藥后患者Vmax、Vmin、RI及PI水平較治療前明顯降低,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 高頻超聲在頸部淋巴結核療效的評估中具有重大的價值,在臨床應用及推廣具有很大意義。

【關鍵詞】高頻超聲;頸部淋巴結核;療效評估

【中圖分類號】R445 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2019.34..01

頸部淋巴結核是臨床上常見的疾病之一,是一種因結核分枝桿菌而引起的慢性淋巴結病變,患者以頸部單側或雙側結核如豆,膚色未改變,無明顯疼痛感為主要的臨床癥狀表現。頸部淋巴結核在臨床上具有起病緩慢、臨床表現多樣等特點,病情嚴重的患者還會出現腫塊與皮膚粘連、潰破、膿水渾濁、食欲降低等,對患者的身體健康及生活質量均具有較大影響[1]。目前我國對于淋巴結結核患者的治療中,其用藥的時間均持續超過9個月,在臨床上,對其治療效果進行分析有一定的難度。為了提高我院對于頸部淋巴結核中的療效的評估工作質量,選取我院接受治療的48例頸部淋巴結核的患者進入研究,采用回顧性分析的方法對高頻超聲在頸部淋巴結核療效評估中的應用價值進行探究分析。目前此項研究已經全部結束,相關的數據結果也已經分析完畢,現將此次研究的具體內容報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

在2016年1月~2018年1月我院接受治療的48例疑似頸部淋巴結核患者作為病例樣本分析對象篩選后進入研究。48例患者中為男26例,女22例,年齡23~45歲,平均(32.9±1.3)歲。其中多側發病為20例,單側發病為28例。在護理人員對本次研究的目的及流程進行簡要分析后,兩組患者或其家屬均自愿簽署參與同意書。本次研究病例的基礎資料包括年齡等,患者在此些基礎資料方面的結果均符合相關標準,無礙對比研究的順利進行,差異無統計學意義(P>0.05)。且本次研究經過本院倫理委員會的批準通過。

1.2 方法

治療開始前,患者接受彩色多普勒超聲診斷儀及彩色多普勒血流顯像儀的檢查,患者檢查時取仰臥位,在檢查時將頸部予完全暴露,儀器探頭的設置參數為10 MHz。設置完畢后開始掃描,探查的部位為頸部腫塊的位置、腫塊的大小及淋巴結的情況,在檢查完畢后保留彩色多普勒的血流圖像。在對患者的疾病分型予以確定后,給予患者針對性的治療方法,在治療后記錄不同治療周期及停藥期間的淋巴結結核聲像圖像特征和血流參數,仔細觀察聲像圖,完成后進行治療效果的評估。

1.3 觀察指標

在治療前及治療后觀察兩組患者的病變淋巴結結節L/T水平、血流強度分級指標。

1.4 統計學方法

本次研究使用的統計學軟件為SPSS 22.0,我院的相關醫師將相關數據錄入到軟件中,計數資料采用(n,%)表示,檢驗使用卡方值。計量資料采用(x±s)表示,檢驗使用t值,將P的臨界值作為是否有統計學意義的判定標準,若P<0.05,則定義為差異有統計學意義。

2 結 果

不同時間段超聲檢查結果顯示,隨著治療周期的減小,病變淋巴結結節L/T水平也逐漸減少,血流強度分級逐漸增且在停藥前趨于穩定,血流的強度穩定在2-3級,與停藥后的血流強度相較并無顯著性差別,差異無統計學意義(P>0.05)。隨著治療周期的延長、病灶的大小趨于穩定。

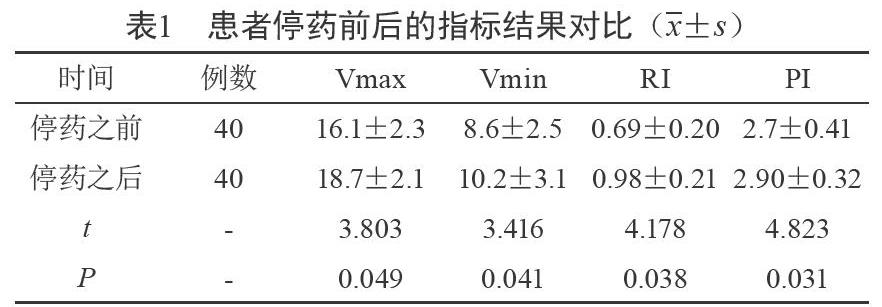

在超聲指標結果中,停藥后患者 Vmax、 Vmin、RI及PI水平較治療前明顯升高,差異有統計學意義(P<0.05),具體數據見下表1。

3 討 論

由本文的研究結果可知,高頻超聲可以在治療前后對頸部淋巴結合患者進行相關指標的觀察,結果顯示,高頻超聲可以在治療前后檢測患者的病變淋巴結結節L/T水平、血流強度的分級及病灶的大小等,由此判定治療效果。

綜上所述,高頻超聲在頸部淋巴結核療效的評估中具有重大的價值,在臨床應用及推廣具有很大意義。

參考文獻

[1] 戴宇彪,李 坤,梅月志.高頻超聲在頸部淋巴結核療效評估中的價值探討[J].臨床醫學工程,2018,v.25;No.231(5):7-8.

[2] 喬瑜婷.探討高頻超聲在頸部淋巴結核診斷中的臨床應用[J].心理醫生,2016,22(13):88-89.

本文編輯:趙小龍