教育技術(shù)裝備發(fā)展傳統(tǒng)與基石

新喬 趙曉寧 任熙俊

1 實(shí)驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)哲學(xué)

人們?cè)谘芯靠茖W(xué)史的時(shí)候,把17世紀(jì)看作近代自然科學(xué)誕生的分水嶺。因?yàn)樵诖艘郧埃匀豢茖W(xué)沒(méi)有建立自己的傳統(tǒng),它依附在哲學(xué)的傳統(tǒng)和工匠的傳統(tǒng)之上。從近代科學(xué)教育源頭和事實(shí)出發(fā)進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)與儀器設(shè)施情況的考察表明了這樣一種情況。

在科學(xué)從中古時(shí)代向近代轉(zhuǎn)變的關(guān)頭,有兩位杰出的哲學(xué)家積極倡導(dǎo)近代科學(xué)方法,對(duì)推動(dòng)科學(xué)的發(fā)展起到重要作用,一個(gè)是英國(guó)的弗蘭西斯·培根(1561—1626),一個(gè)是法國(guó)的笛卡爾(Rene Descartes,1596—1650,法國(guó)哲學(xué)家、數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家,17世紀(jì)歐洲哲學(xué)界和科學(xué)界最有影響的巨匠之一)。兩人雖然在哲學(xué)的基本傾向上不同,性格也各異,但他們都是看到了新科學(xué)的未來(lái)前景的人,并冀望用一種新哲學(xué)激勵(lì)人們?nèi)樾驴茖W(xué)的發(fā)展而奮斗。弗朗西斯·培根的名字比其他任何一個(gè)名字都更加密切地與這個(gè)新觀念相聯(lián)系,馬克思和恩格斯在評(píng)價(jià)培根的貢獻(xiàn)時(shí)指出:“英國(guó)唯物主義和整個(gè)現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)科學(xué)的真正始祖是培根。”[1]

培根繼承了羅吉爾·培根、達(dá)·芬奇等人的思想,強(qiáng)調(diào)實(shí)驗(yàn)對(duì)科學(xué)的極端重要性,同時(shí)重視理性的作用,最后建立了實(shí)驗(yàn)歸納法。培根認(rèn)為,要得到正確的知識(shí)必須從事實(shí)出發(fā),通過(guò)實(shí)驗(yàn)收集大量資料,然后進(jìn)行對(duì)比分析,排除無(wú)關(guān)因素,找出個(gè)別事物中的普遍規(guī)律。在《新工具》一書中,他不僅闡明了歸納法的重要性,而且提供了歸納邏輯中判明因果聯(lián)系的求同法、差異法和共變法。按照他的學(xué)說(shuō),科學(xué)是實(shí)驗(yàn)的科學(xué),科學(xué)就在于用理性方法去整理感性材料。歸納、分析、比較、觀察和實(shí)驗(yàn)是理性方法的主要條件。培根一生并沒(méi)有做過(guò)一次實(shí)驗(yàn),沒(méi)有提出一個(gè)自然科學(xué)概念,但這并不影響對(duì)他對(duì)科學(xué)發(fā)展貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià)。[2]

培根除了對(duì)建立實(shí)驗(yàn)科學(xué)方法論有貢獻(xiàn)外,還在科學(xué)的重要社會(huì)功能的認(rèn)識(shí)上提出“要命令自然,必須服從自然”的思想。由于人對(duì)自然的科學(xué)理解和對(duì)自然的技術(shù)控制是相輔相成的,因而培根又提出“知識(shí)就是力量”的口號(hào)[3]。他在烏托邦作品《新大西島》(1627年)一書中,即第一個(gè)科學(xué)烏托邦里,描述了所羅門社,一個(gè)致力于“擴(kuò)大人類帝國(guó)的疆域,直至包容一切可能的事物的組織”,主張建立學(xué)者們的合作團(tuán)體,強(qiáng)調(diào)學(xué)者們集體合作研究的重要性,而幾乎所有的研究都是實(shí)用的——改進(jìn)了的果園,改進(jìn)了的物種,改進(jìn)了的醫(yī)學(xué)。他以“人類王國(guó)”一詞概括了自己的觀點(diǎn),這可能是體現(xiàn)在他的所有著述中的基本思想。而他所說(shuō)的人類王國(guó)是個(gè)物質(zhì)世界,是上帝為人類所創(chuàng)的世界,是人類只有通過(guò)自然科學(xué)的途徑才能進(jìn)入的世界。對(duì)于培根來(lái)說(shuō),知識(shí)就是力量,憑借這個(gè)力量,人類可以征服自然,讓自然服務(wù)于人類。培根絲毫沒(méi)有反對(duì)人們所說(shuō)的純理論研究,認(rèn)為實(shí)用的結(jié)果只能來(lái)源于真實(shí)的理論。對(duì)所羅門社的描述確切地說(shuō)明了他的最終目標(biāo):知識(shí)的目的是使人類的等級(jí)消除,使人類的生活舒適和方便。

近代實(shí)驗(yàn)科學(xué)的奠基人和主要代表人物則是伽利略。他把培根提出的實(shí)驗(yàn)是自然科學(xué)的基礎(chǔ)這一哲學(xué)概念變成了可以實(shí)踐的科學(xué)方法,并且提出科學(xué)實(shí)驗(yàn)的兩個(gè)基本要素,即用科學(xué)儀器進(jìn)行測(cè)量和用數(shù)字記錄(表達(dá))測(cè)量的結(jié)果,使實(shí)驗(yàn)的結(jié)果成為可以定量比較和精確計(jì)算的數(shù)據(jù)。從此,自然科學(xué)結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)數(shù)千年的徘徊,由粗陋的觀察、模糊的推斷走向嚴(yán)肅的實(shí)驗(yàn)和嚴(yán)密的邏輯,與數(shù)學(xué)結(jié)成堅(jiān)固的聯(lián)盟,建立了自然科學(xué)自己的傳統(tǒng)。伽利略不僅以自己的實(shí)驗(yàn)成果啟示人們?nèi)绾稳ミM(jìn)行自然研究,而且告誡人們必須用實(shí)驗(yàn)去獲得物理學(xué)的基本原理和考核推理的結(jié)果,而不能盲目相信書本。特別是伽利略還把實(shí)驗(yàn)的觀測(cè)同數(shù)學(xué)的演繹結(jié)合起來(lái),而不是單純依靠經(jīng)驗(yàn)。伽利略的實(shí)驗(yàn)方法、數(shù)學(xué)方法和分析方法,深刻地影響了與他同代和在他以后的科學(xué)家,成為以后科學(xué)研究的基本方法。[4]

而笛卡爾則倡導(dǎo)科學(xué)研究中的演繹法,提出科學(xué)始于懷疑,倡導(dǎo)理性演繹法,強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)方法的意義。他把代數(shù)方程和幾何學(xué)的曲線、曲面聯(lián)系起來(lái),創(chuàng)立了解析幾何學(xué),使辯證法進(jìn)入數(shù)學(xué),并奠定了近代數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)方法的基礎(chǔ)。他繼承了伽利略等人的思想,認(rèn)為科學(xué)與數(shù)學(xué)在本質(zhì)上是同一的。在哲學(xué)上他是近代唯理性的代表,強(qiáng)調(diào)理性在整個(gè)認(rèn)識(shí)過(guò)程中的作用,主張依靠人的理性來(lái)尋求可靠的知識(shí)。他認(rèn)為只有從不可懷疑的或不證自明的公理出發(fā),嚴(yán)格按照演繹法一步一步地進(jìn)行推理,才能推演出可靠的知識(shí)。他在一定程度上看到了單憑經(jīng)驗(yàn)不能提供關(guān)于事物的本質(zhì)的知識(shí),但認(rèn)為理性是一切知識(shí)的泉源又是片面的。不過(guò)他并不排斥實(shí)驗(yàn),認(rèn)為實(shí)驗(yàn)的功能在于確立演繹的結(jié)果與物理實(shí)驗(yàn)之間的一致性,這又與培根的思想產(chǎn)生了共鳴。[2]

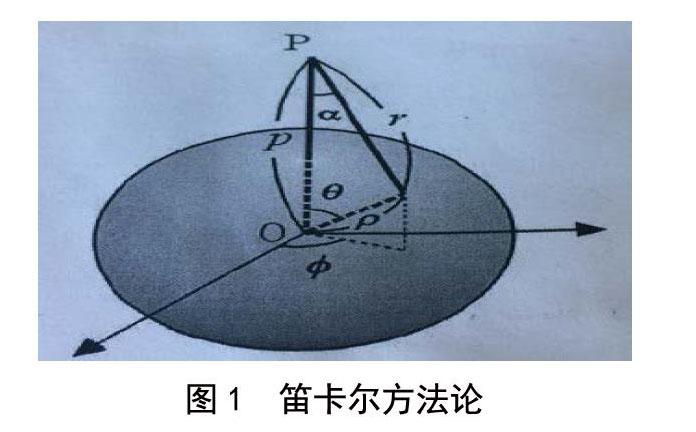

笛卡爾致力于自然界觀察,并意識(shí)到牽涉空間的“運(yùn)動(dòng)”可以用數(shù)學(xué)處理。作為解析幾何的創(chuàng)始人,笛卡爾把數(shù)學(xué)和幾何學(xué)聯(lián)系起來(lái),從而表明空間或廣延可以用代數(shù)公式表示。他又引入現(xiàn)代數(shù)學(xué)符號(hào)以及運(yùn)作方式,并且用x、y等字母代表未知線段,用a、b、c等字母代表已知數(shù)量,從而大大簡(jiǎn)化了代數(shù)問(wèn)題的解決。這是數(shù)學(xué)的現(xiàn)代革命過(guò)程中具有重大意義的決定性一步,由此,笛卡爾把科學(xué)的統(tǒng)一性建立在研究方法——數(shù)學(xué)上,而數(shù)學(xué)的確定性就保證了知識(shí)的確定性,數(shù)學(xué)思考的重心就從幾何學(xué)的“形”轉(zhuǎn)移到代數(shù)學(xué)的“計(jì)算”上去了,從而在數(shù)學(xué)角度為近代科學(xué)建立了形而上學(xué)的基礎(chǔ)(圖1)。[5]

培根與笛卡爾的觀點(diǎn)似乎是相互對(duì)立的,但其實(shí)他們是互相補(bǔ)充的。而注重實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)的培根和笛卡爾方法成為英國(guó)皇家學(xué)會(huì)和早期法國(guó)科學(xué)院的一項(xiàng)宗旨。尤其是18世紀(jì)和以后的一些法國(guó)科學(xué)家奉行笛卡爾的原則,在理論的創(chuàng)造上做出了貢獻(xiàn)。[5]

17世紀(jì),在近代自然科學(xué)中突出發(fā)展起來(lái)的經(jīng)典力學(xué)以及在此基礎(chǔ)上形成的伽利略的自由落體定律,再到1687年牛頓的《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》一書的出版,標(biāo)志著一個(gè)有關(guān)物體運(yùn)動(dòng)的理論體系——經(jīng)典力學(xué)從形成到成熟的過(guò)程。與傳統(tǒng)科學(xué)和現(xiàn)代物理學(xué)相比,經(jīng)典力學(xué)注重實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)可以進(jìn)一步揭示客觀現(xiàn)象和過(guò)程之間內(nèi)在的邏輯聯(lián)系,并由此得出重要的結(jié)論。經(jīng)典力學(xué)最重要的成就是萬(wàn)有引力定律和運(yùn)動(dòng)三定律的發(fā)現(xiàn),這些成就構(gòu)成了經(jīng)典力學(xué)的基本內(nèi)容。在科學(xué)上的意義表現(xiàn)在它把天上和地上的運(yùn)動(dòng)統(tǒng)一起來(lái),把萬(wàn)有引力定律和運(yùn)動(dòng)三定律視為宇宙間一切力學(xué)運(yùn)動(dòng)的普遍規(guī)律,從力學(xué)的角度證明了自然界的統(tǒng)一性,實(shí)現(xiàn)了人類對(duì)自然界認(rèn)識(shí)的第一次綜合,完成了人類對(duì)自然規(guī)律的第一次理論概括和總結(jié)。

經(jīng)典力學(xué)體系的建立標(biāo)志著近代科學(xué)的形成,表達(dá)了近代自然科學(xué)的基本特點(diǎn):以實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),以數(shù)學(xué)為表達(dá)形式。人們根據(jù)萬(wàn)有引力定律發(fā)現(xiàn)海王星,又表明了實(shí)驗(yàn)科學(xué)的預(yù)見(jiàn)力和對(duì)實(shí)踐的理論指導(dǎo)意義。

進(jìn)入18世紀(jì)以后,由于科學(xué)實(shí)驗(yàn)日益成為獨(dú)立的社會(huì)實(shí)踐方式,不僅使近代自然知識(shí)有了特有的實(shí)踐基礎(chǔ),也促進(jìn)了科學(xué)形態(tài)的變化,出現(xiàn)了與古代實(shí)用科學(xué)、自然哲學(xué)不同的嶄新的科學(xué)實(shí)驗(yàn)觀——實(shí)驗(yàn)哲學(xué)。在中世紀(jì),自然科學(xué)屬于哲學(xué)范疇。17世紀(jì)以來(lái),隨著近代自然科學(xué)的發(fā)展,以實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ)的新的科學(xué)研究方式日趨成熟,促成了與古代自然哲學(xué)不同的實(shí)驗(yàn)哲學(xué)觀的產(chǎn)生,到18世紀(jì)普遍使用實(shí)驗(yàn)哲學(xué)這一術(shù)語(yǔ)。

18世紀(jì)開(kāi)始,實(shí)驗(yàn)哲學(xué)逐步應(yīng)用于一些自然哲學(xué)領(lǐng)域,如電學(xué)、磁和光學(xué)等,但它們關(guān)注更易于實(shí)驗(yàn)處理而不是數(shù)學(xué)處理的學(xué)科。也正如19世紀(jì)對(duì)實(shí)驗(yàn)哲學(xué)的理解一樣,它是一個(gè)受限制的、定義于物理學(xué)發(fā)展的胚胎形式的學(xué)科范疇。[5]

隨著實(shí)驗(yàn)哲學(xué)逐漸滲透進(jìn)一系列彼此不相通的科學(xué)領(lǐng)域,包括在科學(xué)教育領(lǐng)域,傳統(tǒng)的界限被打破,新的定義開(kāi)始確立,實(shí)驗(yàn)哲學(xué)的概念開(kāi)始涵蓋大量的方法論和教研領(lǐng)域,主要是通過(guò)對(duì)專業(yè)課程和課本中科學(xué)范圍明確且規(guī)范的重構(gòu),自然哲學(xué)中數(shù)學(xué)、醫(yī)學(xué)及其分支的關(guān)系最終得到重新調(diào)配,使新科學(xué)在課堂上確立,邁出了人們今天所熟悉的自然科學(xué)的關(guān)鍵一步。

2 科學(xué)的特征之一:儀器設(shè)施

有研究指出,科學(xué)研究與科學(xué)儀器理論的研究不是分離的。科學(xué)史家沃爾夫曾指出,近代科學(xué)的主要特征之一在于使用科學(xué)儀器,沒(méi)有科學(xué)儀器的幫助很難設(shè)想近代科學(xué)的存在。“縱觀大量的科學(xué)哲學(xué)和科學(xué)史著作,除開(kāi)理論優(yōu)先這種傳統(tǒng)貫穿始終外,還同時(shí)伴隨有一個(gè)被遺忘的對(duì)象,那就是科學(xué)儀器……科學(xué)儀器史為科學(xué)儀器哲學(xué)提供概念的內(nèi)容與含義,科學(xué)儀器哲學(xué)為科學(xué)儀器史提供概念結(jié)構(gòu)。”[6]針對(duì)柯瓦雷給出的大科學(xué)革命圖像(和諧整體宇宙的解體與空間的幾何化),“科學(xué)史家們延伸了儀器對(duì)促成16、17世紀(jì)的科學(xué)革命的重要性”。另一位科學(xué)史研究者林德伯格指出,有許多條件使得早期近代科學(xué)不同于中世紀(jì)科學(xué),16、17世紀(jì)科學(xué)的決定性變革還發(fā)生在儀器方面。[7]

庫(kù)恩的范式論 ?作為科學(xué)史家,托馬斯·塞繆爾·庫(kù)恩(Thomas Sammual Kuhn,1922—1996,美國(guó)科學(xué)哲學(xué)家)對(duì)重視數(shù)學(xué)傳統(tǒng)的古典科學(xué)與重視實(shí)驗(yàn)傳統(tǒng)的培根科學(xué)做過(guò)區(qū)分分析,關(guān)注到實(shí)驗(yàn)在18世紀(jì)后期以前,古典科學(xué)與培根科學(xué)通常是彼此分離地發(fā)展。但是其作為理論物理學(xué)博士,又深受柯瓦雷的柏拉圖主義(柏拉圖哲學(xué)或柏拉圖的哲學(xué),尤指宣稱理念形式是絕對(duì)的和永恒的實(shí)在,而世界中實(shí)在的現(xiàn)象卻是不完美的和暫時(shí)的反映)觀念史的影響,庫(kù)恩還是過(guò)于關(guān)注范式、理論、觀念而輕視實(shí)驗(yàn)與儀器。[7]

庫(kù)恩將科學(xué)儀器作為范式的一個(gè)內(nèi)在部分,他認(rèn)為:

“科學(xué)發(fā)展模式可以描述為相繼范式的更替,科學(xué)的變化是基于范式的,范式是科學(xué)變化的動(dòng)因,范式的更替是一種格式塔式轉(zhuǎn)換,突出了范式更替與觀察標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)發(fā)生改變。”如圖2所示,雖然庫(kù)恩的范式包含了儀器及其使用的承諾,包含儀器維度,但是儀器與實(shí)驗(yàn)在庫(kù)恩看來(lái)還是附屬于范式的。庫(kù)恩借助格式塔心理學(xué)來(lái)解釋范式的更替,強(qiáng)調(diào)前后范式間具有不可通約性:不同個(gè)體可以將一幅圖片看作鴨子或兔子,正如不同共同體成員可以認(rèn)為同一實(shí)驗(yàn)顯示了燃素的缺失或氧氣的存在。為此,庫(kù)恩認(rèn)為:“與實(shí)驗(yàn)相關(guān)的討論沒(méi)有趣味,而理論將總是最重要的場(chǎng)所。”[7]

蓋里森:同一層次的三個(gè)方面 ?蓋里森以物理學(xué)發(fā)展方面的情況為例,認(rèn)為庫(kù)恩給出的科學(xué)發(fā)展模式不能與20世紀(jì)粒子物理學(xué)的發(fā)展相吻合。蓋里森借助利奧塔的“宏大敘事”來(lái)批判庫(kù)恩的范式更替模式:“庫(kù)恩的還原論立場(chǎng)使其試圖超越時(shí)空給出科學(xué)發(fā)展的普適模式,借助‘微觀革命將專門的物理學(xué)學(xué)科分裂為無(wú)數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)部分。”蓋里森通過(guò)批評(píng)庫(kù)恩與皮克林的觀點(diǎn),真正將儀器、理論和實(shí)驗(yàn)置于同一層次,儀器、理論與實(shí)驗(yàn)一樣具有了自己的生命。[7]

蓋里森的研究的重要性在于他將儀器置于理論和實(shí)驗(yàn)同樣重要的層次,明確表明了儀器與理論、實(shí)驗(yàn)一樣具有自己獨(dú)立的生命,儀器設(shè)施真正成為研究的主題。[7]

戴森:二元論 ?儀器設(shè)施對(duì)16、17世紀(jì)的科學(xué)革命至關(guān)重要的思想在戴森(英國(guó)理論物理學(xué)者)這里得到進(jìn)一步延展,他注意到儀器設(shè)施在科學(xué)發(fā)展過(guò)程中具有重要作用(圖3)。戴森認(rèn)為,科學(xué)來(lái)源于兩種古老傳統(tǒng)的結(jié)合:一是古希臘的哲學(xué)思索,一是比它更早的、而在中世紀(jì)的歐洲繁榮起來(lái)的工藝技術(shù)的傳統(tǒng)。“哲學(xué)給科學(xué)提供概念,而工藝技術(shù)則提供工具。戴森將科學(xué)革命區(qū)分為觀念與概念驅(qū)動(dòng)的革命以及工具與儀器驅(qū)動(dòng)的革命。他認(rèn)為庫(kù)恩的《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》只重視前者而忽視后者,而蓋里森的《圖像與邏輯》則關(guān)注到了工具與儀器驅(qū)動(dòng)的科學(xué)革命。由這兩種不同的傳統(tǒng)出發(fā),就可以有兩種不同的科學(xué)革命,而大多數(shù)新近的科學(xué)革命都是工具與儀器驅(qū)動(dòng)的。[7]

戴森對(duì)于兩種科學(xué)革命的劃分“其實(shí)掩飾了庫(kù)恩科學(xué)革命分析中的工具與儀器維度”。英國(guó)哲學(xué)家、數(shù)學(xué)家懷特海在《科學(xué)與近代世界》中指出:“我們的想象力水平之所以會(huì)更高,并不是因?yàn)槲覀兙哂懈⒌乃季S能力,而是因?yàn)槲覀冇辛烁玫膬x器。”在社會(huì)與科學(xué)發(fā)展過(guò)程中儀器的重要性不容置疑,與儀器的重要性形成越來(lái)越鮮明的對(duì)比,忽視了對(duì)科學(xué)儀器的研究所呈現(xiàn)的社會(huì)的與科學(xué)的圖景只能是片面的圖景。[7]

(未完待續(xù))