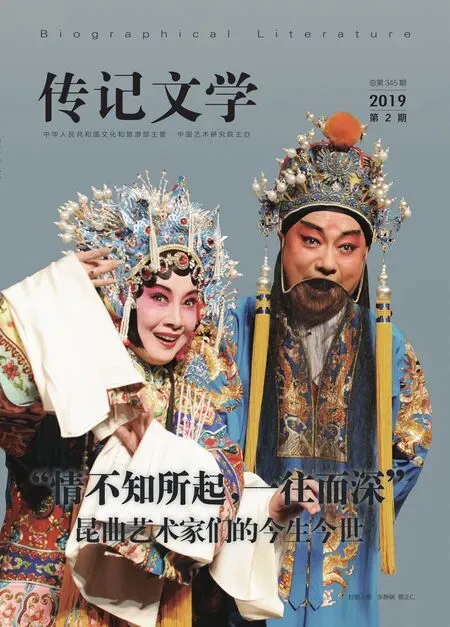

“因為我是一個女人”

——評析傳記電影《蕭紅》與《黃金時代》

閆泓琪

中國藝術研究院

我一生最大的痛苦和不幸,都是因為我是一個女人。

——蕭紅

蕭紅是中國現代文壇上著名女作家,她出生在黑龍江省呼蘭縣一個地主家庭,幼年喪母,父親是一位封建頑固的老家長。為了能夠繼續讀書,也為了逃避家里給她安排的婚姻,在20歲那年她逃離家鄉,孤身一人前往哈爾濱求學,開始了她的流浪生活。離開家后的蕭紅先后與四個男人有著感情糾葛,生活困苦加之感情不順,使得寫作成為了她唯一的精神寄托。她一生漂泊,命途多舛,年僅31歲便早早地離開了人世。在不到十年的創作生涯中,蕭紅寫下了近百萬字的作品,具有極高的文學價值,但是因為她的文字與時代主題關聯不大,曾一度被文學史所忽略。而她富有傳奇經歷的一生,卻成為了電影行業青睞和熱衷拍攝的素材與話題。

2011年,為紀念蕭紅誕辰百年,霍建起執導拍攝了傳記電影《蕭紅》,于2013年3月在全國公映;2014年,許鞍華執導拍攝了蕭紅的傳記電影《黃金時代》,在國慶檔上映。兩部影片均以蕭紅的生平經歷作為素材和表現對象。《蕭紅》主要以蕭紅的感情經歷為線索,通過第一人物蕭紅的視角回憶,運用傳統敘事手法串聯起整部電影,拍攝手法細膩而凄美,講述了蕭紅一生的個人感情史。與《蕭紅》不同,《黃金時代》這部影片更加注重寫實,它打破了影片傳統的敘事手法,運用多重視角,通過出現在蕭紅生命中的朋友們對蕭紅的回憶敘述串聯起蕭紅完整的一生,影片不止講述了蕭紅的四段感情經歷和她的文學寫作,還摻雜了對她所生活的時代的刻畫,可以看出許鞍華導演為這部影片在史料積累上下了不少功夫。兩部影片風格不同,但都取得了較高的藝術價值,在國內電影節上均摘得多個獎項。

抗爭:“自我”與“他者”的對抗

法國著名存在主義哲學家西蒙娜·德·波伏娃曾從女性主義出發,在她的著作《第二性》中寫道:“他是主體,是絕對,而她則是他者。”波伏娃認為,女性沒有“自我主體”,是被男權文化所建構的“他者”,女性所扮演的是男權社會體制下所賦予她們的角色。與大部分在男權體制下“循規蹈矩”、“沉默隱忍”的大部分傳統女性不同,蕭紅是具有“自我主體意識”的新型現代女性。在影片中,家中的父親作為強權制度下的強硬的男性家長,為她制定了她的身份,把她許配給了官僚子弟汪恩甲。而蕭紅不愿遵循父親的選擇,于是做出了“離家出走”、“異地求學”、“逃婚私奔”等具有自主意識的一系列行為,這是蕭紅的“自我主體”與其所被構建的“他者”形象的抗爭。其實這一切在兩部影片里均可看出端倪。影片《蕭紅》中她在回家為祖父奔喪后被困在家里,繼母勸她遵循家里的決定嫁給汪恩甲,蕭紅雙腿盤在炕上用手指頭捅窗戶上的糊紙;《黃金時代》里,幼年蕭紅在祖父的陪伴下,趴在窗臺上眺望屋外的世界。兩部影片中的這兩個場景均可以體現出蕭紅對“自由”的渴望。

蕭紅所向往的“自由”是一種精神上的自由,她對自由的向往和她的成長環境有很大的關系。她的父親十分強硬封建,母親在她8歲時去世,繼母對她和弟弟感情一般,她唯一感受到的溫暖來自于年邁的祖父,而祖父在她還在上學時就與世長辭,斷了她和這個家庭最后的念想。與弟弟懦弱的性格截然相反,蕭紅繼承了父親的強硬,這更加速了她和這個冷漠家庭的決裂,“五四”新文化運動的興起和新派知識的啟蒙,使她走上了“娜拉”式出走的道路。對“自由”的向往讓她尊重自己內心的選擇,不屈從于男權社會下為她構建的“他者”形象,也不在意社會中他人的眼光和標準。她性格執拗、倔強,而且還沾染上了抽煙的惡習,不僅逃婚,還和男人未婚同居,她所做的一切均與“社會鏡像”中所要求的女性行為標準相反。在形象塑造上,兩部影片里的蕭紅也都不是按照男性“觀賞的對象”來進行塑造的。雖然演員小宋佳和湯唯都是現實中大多數觀眾心目中的女神,但在影片中并沒有刻意表現出兩人容貌的美麗。與其他影片中女主角或清秀、或嫵媚的美麗形象對比,這兩部影片中對蕭紅形象的處理就是樸素,她沒有華麗的服飾,沒有精致的妝容,甚至在影片《蕭紅》中還為少女蕭紅在臉頰上抹上了“高原紅”,而影片中的其他女性形象,有許多比主角要美麗精致得多。與傳統溫柔、美麗、遵循三從四德的男權社會標準下的女性形象相比,蕭紅是完全與其相反的反抗“他者”的“自我”女性形象。

在社會急劇動蕩的時代之下,“娜拉”式的出走并沒有讓她踏上幸福的生活,鄉紳式的特殊文化環境也讓她為尋找“自由”付出了代價。首先被拖累的是她的家庭,《黃金時代》里介紹,在蕭紅私奔離家之后,他們家因此身敗名裂,省教育廳以“教子無方”的名義撤銷了她父親的職務,父親帶領著家人悄然離開呼蘭河,舉家遷往老家阿城。而蕭紅則獨身一人漂蕩在異鄉,過著經濟拮據且孤苦無依的生活。

妥協:時代和現實下的無奈選擇

蕭紅雖個性強硬倔強,但在時代的洪流之中,她也不過是一個身單影薄的弱女子。最開始的“娜拉”式出走只是她與這個封建父權社會抗爭的一個起點,她其實無意于抗爭,只是想去追尋自己的內心去選擇自己的生活,但她的一系列行為引起了認同于這種社會制度的維護者的不滿,認為她在挑戰他們的威嚴,破壞他們的秩序。首先對其進行“懲罰”的是她的父親,父親斷了對蕭紅的生活費支出,讓在哈爾濱求學的蕭紅很快陷入經濟危機之中。正如魯迅先生所說:“夢是好的,否則錢是重要的。”饑寒交迫、食不果腹的生活是蕭紅流浪生活中所面臨的第一個難關。此時,家里許配給她的男人汪恩甲來哈爾濱找她。在影片《蕭紅》之中,她以第一人稱一直稱呼汪恩甲為“姓汪的”,且說:“他不是我期待的人,這樣的生活也不是我想要的。”但是,她還是和他在一起了,因為“接受他的幫助,比接受別人的接濟更平等、更體面一些”。這是蕭紅面臨現實所做出的第一個妥協——在悲困交加的現實生活中對金錢的妥協。

違背意愿投靠未婚夫不過是她為求生存的無奈之舉,但現實并不遂人愿,盡管蕭紅選擇妥協,他的未婚夫汪恩甲卻以回家取錢為由將已有身孕的蕭紅抵押在旅店,之后便消失不再出現。蕭紅挺著大肚子在旅店里面臨著被老板賣到妓院的命運,但她仍不放棄自己的生命,寫信給雜志社尋求幫助。在生命中最艱難的時刻,她遇到了蕭軍,蕭軍能夠讀懂她精神的“后花園”,兩人惺惺相惜,相見恨晚,心靈上的相通使兩人迅速陷入了熱戀,蕭紅不顧身懷六甲,與蕭軍走到了一起。彼時蕭軍只是一個滿腔熱血、身無分文的青年作家,無法拿出600元巨款解救與水火之中的愛人,一場洪水拯救了受困于旅店的蕭紅。兩人正式開始了同居生活,由于沒錢,二蕭只能睡沒有床墊的木板,吃蘸著鹽的面包度日,條件雖艱苦,這段日子卻是蕭紅生命中少有的幸福時光。二蕭在最開始結合的愛情模式便是拯救與被拯救,這就注定了兩人之間的不平等關系。這段幸福的時光并沒有持續很久,蕭軍便與其他女人交好,面對蕭軍的背叛和不忠,蕭紅選擇了逃避和忍耐。《黃金時代》中,蕭紅拿著煙頭燙傷自己的手腕;《蕭紅》中,蕭紅內心獨白稱:“我不愿面對,但內心深處卻積聚憂傷。”這是蕭紅面臨現實所做出的第二個妥協——在茍延殘喘的感情生活之中對愛情的妥協。

身份:“棄兒”的“棄與被棄”以及“棄與不棄”

縱觀影片中蕭紅的一生,其實是一個拋棄與被拋棄的反復循環。與家庭的決裂,不僅是蕭紅逃離家庭的“自棄”之舉,同時,她也是被家庭所“拋棄”的“棄兒”。毀約婚姻,是她對汪家家族的“拋棄”,而汪恩甲在她懷有身孕后的消失,則是汪家對她的“拋棄”。離開蕭軍,是她忍受不了蕭軍的背叛和家暴,對蕭軍的“離棄”,同時卻也是蕭軍出軌在先,對她的“遺棄”。嫁給了對她極其崇拜的端木蕻良,卻幾次在危難之中被生性軟弱的端木拋棄,獨自潛逃,是蕭紅被動接受的“拋棄”;而兩次出生的親生骨肉,她不愿去看一眼,將之送人,或不顧其死活,是她主動選擇的“拋棄”。面對這個社會,她不愿接受已制定好的規則,是她對社會的逃離和“丟棄”;時代對于她,同樣排斥和不認同,使之永遠被擯棄在社會之外,這是社會對她的“拋棄”。

在影片《黃金時代》中,蕭紅因其他女人的出現而擔心蕭軍會離開自己,她多次的被遺棄經歷使她產生焦慮,促使她以否定式的口吻詢問蕭軍,如果沒有他想象般的才華他是否會愛上她。蕭軍的忽視讓她更感孤獨,她懷著被遺棄之感,開始寫作中篇小說《棄兒》。“棄兒”主題的小說講述年輕的父母因為生活窘迫,為了救出自己而拋棄孩子的故事,這種模式因“五四”時期“娜拉出走”的革命而屢見不鮮,成為了左翼文學中一再出現的主題。但此時蕭紅所寫作的不止是“棄兒”本身,她其實也是在寫她自己。從俄狄浦斯到赫拉克勒斯,“棄兒”的題材一直被西方所關注,進入到20世紀之后,反理性哲學思潮的興起,促使西方精神分析、存在主義和社會學開始深入研究“棄兒”這一命題。這里的“棄兒”是指身體和精神被雙重遺棄的人,他們不僅包括兒童,也包括成人。而蕭紅便是被家庭和社會拋棄的“棄兒”,她自小因母親早逝,缺乏母愛的關懷,父親又對她冷酷無情,家庭的冷漠讓她深感到自己是一個家庭的棄兒。但是與其他“棄兒”不同,家中的祖父能夠讓她感到溫暖和愛,自小和祖父一起生活玩耍的“后花園”也成為了她的精神棲息之地。無奈祖父的早逝,使她早早失去了唯一的溫暖與愛,她精神的“后花園”雖依然存在卻與這個社會格格不入,因此她又深感自己是一個社會的棄兒。個體精神和肉體的漂泊所帶來的棄兒情結讓她深感孤獨和恐懼,她究其一生都在努力尋找如祖父那般的溫暖和愛,這就使她在面對每一份感情時都太過用力,而這種孤獨感和恐懼感深深吞噬掉她的愛情,使她愛的人都離她而去,由此惡性循環使她更深感受到了世界的滿目瘡痍和深深的遺棄之感。

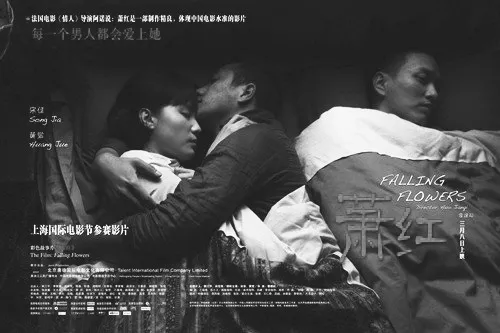

傳記電影《黃金時代》劇照

“棄兒”情節不僅會帶來孤獨和恐懼,還會使之產生抱怨和復仇。但這一點在蕭紅身上不曾體現。不管命運如何曲折,境況如何艱難,蕭紅從不放棄生命,從不自怨自艾、自暴自棄,也從不回報以社會予“仇恨”。影片《黃金時代》中,初次見面面對大著肚子被困居旅店等待救援的蕭紅,蕭軍問她:“那現在的自殺條件,遠遠足夠,你為什么還要對這世界留戀著?”蕭紅回答他:“因為這世界上還有一點讓我死不瞑目的東西存在。”這源于祖父積聚在她內心中的那一點點溫暖和愛,以及她心靈后花園的富足,她將生命中所有的不幸和對生活的期待都付諸筆端,一直到生命的最后一刻,這是她作為一個“棄兒”的不棄。

表述:《蕭紅》與《黃金時代》的異同比較

女性主義理論認為,線性是男性時間的特點,女性時間特點是非線性的感性擴散。以女性作家蕭紅為原型的兩部影片《蕭紅》和《黃金時代》似乎都遵循著這一特點,在影片敘事中,刻意回避了線性敘事的方式,《蕭紅》采用了倒敘和插敘的敘事方式,片段回憶插敘的敘事使得影片呈現散文化的特點,更符合女性時間特點,同時又符合蕭紅散文化小說和霍建起導演散文化電影的特點。而《黃金時代》開頭在介紹蕭紅背景時,穿插著與蕭軍聊天中來交代自己8歲喪母的事實,多個友人的插入式敘述和回環式的敘事結構也使得影片避開了線性敘事的窠臼。

通過鏡頭語言對蕭紅人生進行表述中,兩部影片呈現出不同的特點。在敘事方式上,《蕭紅》采用的是以往影片中常見的回憶敘事手法,穿插著主人公現實和回憶的交叉敘事方式。影片采用的是第一人稱,蕭紅本人運用大量的旁白和獨白或者對話的方式串聯起其整個人生,和霍建起導演的《暖》的敘事手法相像。在鏡頭語言風格上,霍建起導演延續了他一貫的唯美風格,整部影片在構圖、色彩和鏡頭語言方面都獨具匠心,影像整體風格如加了一層“濾鏡”一般精致,有種超越時代的朦朧之感。在鏡頭語言上,影片注重慢鏡頭的運用,刻意回避傳統敘事手法中注重戲劇沖突的特點,使用慢鏡頭對蕭紅片段式的生活進行表述,呈現出了霍建起導演獨有的唯美化的散文式電影風格。

與《蕭紅》不同,《黃金時代》在進行銀幕表述的過程中更注重真實和客觀,作為一部傳記類影片,許鞍華導演在拍攝的過程中增加了對蕭紅研究中的史料的運用,敘事手法上,突破舊有的敘事方式,通過出現在蕭紅生命中不同時間段的友人的回憶書寫來還原蕭紅的一生。影片先鋒地運用了人物在鏡頭前向觀眾講話的手法,不斷地制造觀眾和影片主角蕭紅之間的“間離效果”,打斷影片敘事,使觀眾跳出劇情來審視影片。在鏡頭語言上,影片注重長鏡頭的運用,注重對時代場景的還原和對人物生平的記錄,影像整體風格平淡而緩慢,既沒有跌宕起伏的劇情,也不對人物做主觀性的評價,呈現出樸素化的記錄式文藝影片的風格特征,在形式方面也極具大膽的探索精神。

《蕭紅》和《黃金時代》這兩部影片使得這位被電影史所忽視的女作家重又出現在大眾的視線。但兩部影片在上映后頗受爭議,在票房上均不盡人意。傳記影片如何對人物進行表述和重構?這兩部影片做出了大膽的嘗試,但在觀眾看來均不是滿意的回答。傳記類影片如何對人物進行表述和重構?這是時代留給我們的新的課題。