哈薩克醫學術語的現狀和存在問題的分析

古力沙吾利·塔里甫 木合亞提·尼亞孜別克

(1.新疆醫科大學中醫學院,新疆烏魯木齊 830011;2.新疆大學信息科學與工程學院,新疆烏魯木齊 830046)

引 言

隨著中國經濟和科技的騰飛,作為中華民族傳統醫學的一個分支,哈薩克醫藥學(以下簡稱“哈醫”)教育也得到了國家的扶持,由過去的中專教育提升到了目前的研究生教育。作為一個跨境民族,哈薩克族主要分布在我國新疆北疆和哈薩克斯坦的中亞絲綢之路上,在歷史長河的發展中兼收并蓄了多種文化思想,形成了融匯多種醫學思想的傳統醫學[1]。其中既體現有中醫的天人合一的醫學思想,如講究不同的地理環境、氣候特征和時辰對個體體質、臟腑的影響,在治則方藥中要求根據時辰、環境和個體的RAY特性等來確定個體化的保健或治療方案,還在長期畜牧生活中大量解剖牛馬羊的實踐中推測出各器官、系統的功能活動,形成了特有的24臟器學說、循環學說、六元學說和十種平衡學說等獨具特色的醫學觀。近年來,在國家政策的大力扶持下,作為傳統醫學的一個分支,哈醫古籍的現代哈語翻譯和漢語翻譯取得了長足進步,相應地催生出大量的哈醫新術語。

一 哈醫教材中術語的現狀

在國家政策的扶持下,哈醫的建設如雨后春筍般蓬勃發展,新疆北疆多地建立了哈醫醫院或哈醫科,對哈醫的需求量也在逐步增加,同時,哈醫古籍的現代哈語翻譯版本也不斷涌現。其中的術語翻譯有音譯、直譯和意譯的,五花八門、各持己見。但哈語術語豐富,例如,即便是具有最常見的“疾病”“高血壓”“糖尿病”“氣管炎”詞義的名詞就有很多種說法,圖1按出現頻次高低排列。

圖1 同一語義不同表達的名稱舉例

試想一下,若將哈醫中高頻使用的、具有同一語義的這些疾病名稱的詞音譯成漢語,其中引用的個別漢字再稍有所不同,在目前信息電子化的時代,應用計算機軟件檢索時,就可能被當成新詞,這無疑會對后續哈醫數據的整理和醫學知識的交流形成不必要的障礙。

1. 術語意譯與音譯共存

雖然哈醫本科教材的整理出版是屬零的突破,具有很大的意義,但目前教材中術語的翻譯既有以原文為導向的直譯或音譯,也有以讀者為導向的意譯或兼用的混雜現象。如哈醫最基本的哲學思想為萬物均具有“六元”屬性,且認為只有認識了事物的“六元”,對事物的掌握才會全面。故“六元”為其最核心的術語之一,而“六元”的翻譯在《哈薩克醫學基礎理論》(以下簡稱《哈基》)中以意譯為主,分別翻譯為“天元”“地元”“明元”“暗元”“寒元”和“熱元”。而在《哈薩克醫診斷學》(以下簡稱《哈診》)中,大多名詞術語的翻譯卻采用了音譯,如“六元”被翻譯成“阿勒特突固爾”,其中的“寒元”用“蘇吾克突固爾”指稱,“熱元”用“俄斯特克突固爾”等指稱。而在《哈薩克醫內科學》(以下簡稱《哈內》)教材中,“寒元”與“熱元”的音譯詞中的一個或兩個漢字又變成了其他的同音異形字。

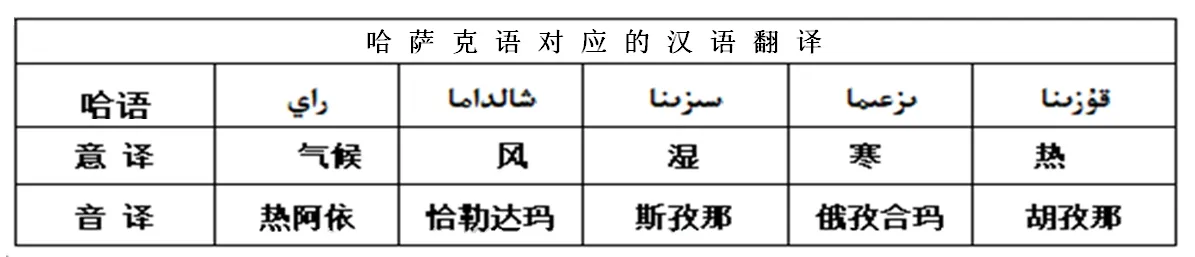

哈醫在強調事物都具有“六元”屬性之外,還強調任何事物都不是孤立存在的,而是與所處的外環境及所構成體系或整體的各組分間存在著關聯性,故要求對事物的分析除了其所具有的“六元”屬性外,還應分析其與內外環境的關聯性。而內外環境中的必須考慮的因素之一就是“RAY”。因此“RAY”一詞在哈醫中使用的頻率也極高,此詞有翻譯成“氣候”,也有翻譯成“熱阿依”。構成“RAY”的四大突顯成分在《哈基》中按意譯為“寒”“熱”“風”“濕”,而在《哈診》和《哈內》的教材中“風”又被音譯為“恰勒達瑪”,“寒”被音譯為“俄孜合瑪”,“濕”被音譯為“斯孜那”,“熱”被音譯為“胡孜那”,等等。且在《哈診》和《哈內》教材的不同章節中音譯詞中的漢字還有所差異。

以下僅列舉歸納第一版教材中對哈醫核心名詞“六元”和“氣候”的翻譯版本,見圖2、圖3。

2. 術語音譯泛化

哈醫本科教材中很多名詞的詞義已很明確,翻譯時完全可以直接意譯,卻大量地采用音譯,尤其是在《哈診》教材中。比如:在《哈診》中詞義為“生命狀況”的詞采用了音譯形式的“江斯爾格”,而詞義為“詳細狀況”的詞采用了音譯形式的“曼斯爾格”;詞義為“全面診斷”的詞采用了音譯形式的“昂尕熱木達瑪”,詞義為“現正診斷”的詞采用了音譯形式的“納合達瑪”;詞義為“自汗”的詞采用了音譯形式的“哈斯康格鐵熱”,詞義為“盜汗”的詞采用了音譯形式的“加斯康格鐵熱”,詞義為“大汗淋漓”的詞采用了音譯形式的“阿斯塔爾勒鐵熱”。哈醫在描述不同“脈”的術語中,根據脈搏跳動的速率、節律、脈中體液含量、脈中體液黏稠度、脈管壁緊張度等的差異及不同的排列組合把脈分成了很多種,原本可以就按詞義翻譯,簡潔明了,可教材中也采用了音譯。如詞義明顯為“細脈”的詞采用了音譯形式的“和勒達瑪脈”,而詞義明顯為“數脈”的詞采用了音譯形式的“孜爾合瑪脈”等。這種僅為了凸顯特色就將詞義已經很明確的詞采用音譯的做法,暫不說對學術和教學所帶來的諸多弊端,也增加了與其他醫學同行間交流的難度,會成為約束自身發展的巨大障礙,實不可取。

圖2 哈語“六元”相關術語的漢語翻譯舉例

圖3 哈語“RAY”相關術語的漢語翻譯舉例

3. 疾病術語的意譯

大量的音譯不可取,但意譯不當弊端也不小。哈醫臨床課程的教材中對疾病名稱的翻譯借用了中醫疾病的名稱。如在《哈內》中將24個臟系之一的腎系中常見的尿液異常表現的疾病群名稱意譯為“淋證”,將腎系中常見的排尿困難類疾病群名稱意譯為“癃閉”;又將24個臟系中腺系常見的甲狀腺疾病名稱意譯為“癭病”,將肺系中常見的由外感病蟲感染所致的疾病名稱意譯為“肺癰”“肺癆”等,這比起音譯是極大的進步,但為了走捷徑,這種直接照搬的譯法也有其不足。翻譯作為一種跨語際的交流活動,不僅是單純的語言轉換。眾所周知,中醫學理論體系獨特,是幾千年來的文化結晶,是一門獨立的完整的科學學科,既有自己的獨特的語言特色和風格,又有很深的古代哲學背景。許多中醫用語詞義深奧,對沒有中醫基礎理論知識的人而言是較難懂的。哈醫相對而言只有數百年的歷史,理論體系與中醫有相似性,但差異也不小,哈醫為了走捷徑在疾病名稱的翻譯上只借用中醫的術語名稱而缺乏相應的理論底蘊,對民語言招生的哈醫專業學生而言,正確理解的程度有限。而如果哈醫學生按哈醫理論理解的“淋證”“癃閉”等與實際中醫語義中的“淋證”“癃閉”存在差異的話,將對中醫術語正確翻譯成哈語造成人為障礙,也將對真正中醫在哈薩克斯坦等中亞各國的傳播造成不小的負面影響。

二 哈醫術語規范化的重要性

在科學領域信息的傳播和交流中為避免產生歧義,術語的規范和統一很重要。術語“是由能指和所指組成的語言統一體”[2],術語和客觀事物之間是一種標記關系,即用一個語詞符號標記一種客觀事物包含的概念。即概念將所感知的事物的本質特征與屬性抽象出來,而術語則用詞或短語等語言形式反映概念體系。這種標記化過程表面看是術語對事物的稱謂,只是一個符號,實際上術語的語義與事物之間既有約定俗成又有一定理據性的聯系,應該是統一和規范的。術語的規范和統一不僅對學科的傳承、發展和學術交流影響很大,而且對國與國之間的文化和經濟交流的影響也不容忽視。隨著習總書記倡議的在“一帶一路”框架下開展國際合作以來,我國僅新疆由哈國前來就醫的病患年均遠過萬人次[3-5],而且還在不斷增加。但患者出院診斷時的病名被翻譯成的哈醫術語卻很不規范,甚至有歧義。如“腎虛”翻譯成了“б?ирек дарменсздкы”和“еркекткты? алсыреуы”,即直譯的“腎臟功能減弱”和自以為意譯的“男性性功能減弱”,這不僅不符合科技術語的要求,而且“腎虛”的醫學范疇也明顯狹義化了,其他“脾虛”“血虛”等中醫名詞的翻譯也多停留在字面上的直譯,不僅譯語太長,而且它們本身具有的醫學含義也在不同程度上被狹義或局限化了。這種不規范,甚至錯誤的術語不僅會影響中醫在哈薩克斯坦等國的正確傳播,也不利于中國文化在中亞各國的傳播。

三 建立哈醫術語規范化研究團隊的必要性

術語是專業領域中概念的語言指稱,是集中體現和負載一個學科領域的核心知識。術語是定義明確的專業名詞,是領域專家用來刻畫、描寫領域知識的基本信息承載單元[6-8],是信息檢索和信息提取的重要單元。我國政府一貫重視科技術語的規范化工作,早在1950年就成立了以當時的中國科學院院長郭沫若為主任委員的學術名詞統一工作委員會。1985年經國務院批準成立了全國自然科學名詞審定委員會。

術語的翻譯歷來是翻譯中的難題。要保證譯文的正確,不但取決于對原文的理解,而且還取決于對譯文語言的修養。張培基認為:“翻譯的過程是正確理解原文和創造性地用另一種語言再現原文的過程,大體上可分為理解、表達和校核三個階段。”[9-11]“創造性地用另一種語言再現原文”可理解為,譯者把自己從源語所理解的內容創造性地用目的語新的表達方式表達出來。這需要由專業人員構成合作團隊共同研究達成共識,體現出原文內涵的“形、神、意”,而不應是每個個體的各持己見的音譯或意譯。

研究建立規范化的哈醫術語團隊,不僅對于正確學習和傳承哈醫具有重要意義,也可為挖掘哈醫的精髓,光大祖國傳統醫學添磚加瓦,為后繼哈醫藥學研究、機器翻譯、語料庫建設等民生工程建設研究建立基礎,并且對底蘊深厚的中國文化在中亞各國的推廣具有現實意義。哈薩克斯坦地居中亞,哈薩克語與烏茲別克語、吉爾吉斯語、塔塔爾語等語言詞根相近,相互交流頻繁。因此,哈醫術語的規范化翻譯不僅對哈醫學科本身的發展意義重大,而且對促進我國與哈薩克斯坦及中亞各國間的醫學交流和促進中醫文化的傳播都會有積極的推動作用。

四 結 語

新事物在發展初期除了存在很多不足之外,也會產生出各類新術語,需管理層盡早加以監督和引導。哈醫作為我國傳統醫學大家族中的新成員,得到了政府大力扶持和挖掘。哈醫術語作為哈醫學術概念的載體,質量的好壞不僅會影響哈醫學術傳承和交流的效果,還會影響哈語民眾醫學知識的普及和與周邊國家間進行醫學交流的效果,也會影響我國民族語言信息化建設和檢索的工作。哈醫術語規范化的工作應該盡早得到重視和有效管理。