LCBDE+LC與ERCP/EST+LC治療膽囊結石合并膽總管結石的療效分析

賈光輝,趙永強,賈政

內蒙古自治區烏蘭察布市中心醫院普外科,內蒙古 烏蘭察布 012000

膽囊結石合并膽總管結石(CCL)屬于普外科的常見病、多發病,在臨床中,發病率約為8%-20%。開腹手術是治療CCL的傳統手術方法,主要通過開腹膽囊切除術(OC)+膽總管切開取石術(OCBDE)聯合治療,同時對患者進行T管引流,但該手術方式存在較大的手術創傷[1,2]。近年來,隨著腹腔鏡、膽道鏡和十二指腸鏡在臨床的廣泛應用,CCL的治療趨于微創化,其中2種主要方案包括:腹腔鏡膽總管探查術(LCBDE)+腹腔鏡膽囊切除術(LC);內鏡逆行胰膽管造影/內鏡下十二指腸乳頭括約肌切開取石術(ERCP/EST)+LC。上述2種方法在治療過程中均存在一定的優勢和不足,誰為最優選擇,目前仍無統一定論。因此,本研究通過回顧性研究,對比分析LCBDE+LC與ERCP/EST+LC治療CCL的臨床效果,為臨床治療提供一定指導。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 入選及排除標準 入選標準①年齡18-80周歲;②術前經B超、CT或磁共振胰膽管造影(MRCP)檢查明確診斷為CCL;③膽總管結石≤20mm,膽囊結石符合LC指征;④均由同一組普外科醫師完成;⑤均取得知情同意,并簽署知情同意書。排除標準①精神病患者或孕婦或哺乳期婦女;②存在嚴重基礎疾病具有手術禁忌癥(ASA評分≥3分);③急性重癥膽管炎或急性化膿性膽管炎(AOSC);④ERCP/EST取石失敗或術后出現嚴重并發癥;⑤臨床資料不完整或無法配合隨訪者。

1.2 臨床資料 收集我院2015年12月-2017年1月手術治療的75例CCL患者的臨床病例資料,其中行LCBDE+LC者39例(LCBDE組),男19例,女20例;年齡18-78歲,平均(46.66±18.69)歲;行ERCP/EST+LC者36例(ERCP組),男20例,女16例;年齡18-79歲,平均(49.32±16.18)歲。兩組術前一般情況比較差異均無統計學意義(P>0.05),可以予以比較。

1.3 手術方法 LCBDE組實施LCBDE+LC治療,方法為:對患者進行全身麻醉,4孔Trocar,首先切除患者的膽囊,然后通過電刀從膽總管上端縱行切開膽總管前臂,切口長度大小為0.8至1.5cm左右,將纖維膽道鏡送入,通過取石網籃取出膽總管結石,在膽道鏡的作用下仔細探查膽總管上下端,對是否存在殘留結石進行查看,妥善留置T管,通過4-0可吸收線對膽總管前臂實施3至5針間斷縫合,從右肋緣下或劍突下穿刺孔將T管長臂,同時對其進行妥善固定。

ERCP組實施ERCP/EST+LC治療,方法為:對患者實施局部麻醉,將十二指腸鏡插入,對十二指腸乳頭進行仔細尋找,成功插管以后注射造影劑,對膽總管是否存在結石及結石的位置、大小、數量等進行充分明確,沿11:00-12:00點方向將十二指腸乳頭括約肌切開0.5cm,在內鏡的作用下,使用取石網籃將結石取出,如果結石的體積較大,需要進行機械性碎石后再將結石取出。結束取石后通過造影對膽總管內結石殘留情況進行明確,妥善留置鼻膽管,進行47至72 h的引流,促進術后膽管沖洗和膽汁引流,在不存在胰腺炎和出血情況時,對患者進行拔管。手術結束后沒有并發癥發生,且患者病情穩定時,應當在3天內對患者實施LC治療。如果患者有胰腺炎合并發生,首先需要對患者進行抑酸、禁食治療,等到患者病情穩定后再實施LC治療。

1.4 觀察指標 主要觀察指標為:手術時間、住院時間、手術費用及并發癥發生情況。結石清除判斷標準:術后經影像學(彩超/CT)檢查無結石殘留。

1.5 術后隨訪 術后采用門診追蹤、電子郵件、電話、網上溝通和視頻等方法由專人進行隨訪,了解患者生存質量。以患者入院手術日期為起點,隨訪時間截至2019年5月。

1.6 統計學方法 釆用SPSS 22.0統計軟件進行統計學分析。計數資料以百分數和例數表示,采用卡方檢驗或Fisher精確概率法檢驗;計量資料用均值±標準差(Mean±SD)表示,采用獨立樣本t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

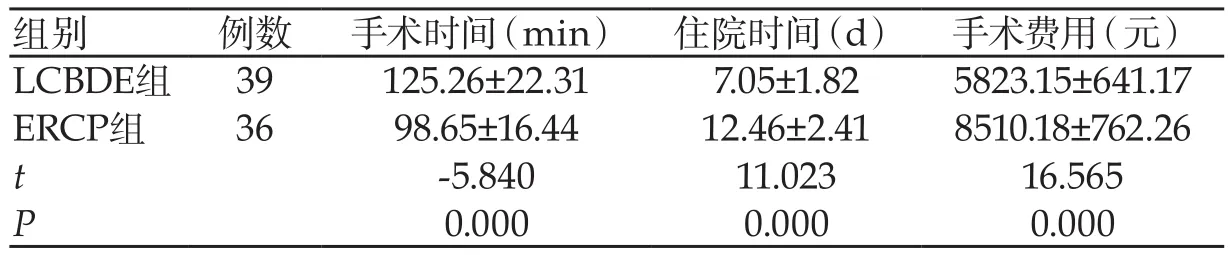

2.1 兩組手術時間、住院時間、手術費用對比 全部患者均順利完成手術,無中轉開腹,無死亡病例。LCBDE組手術時間長于ERCP組,住院時間及手術費用均低于ERCP組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 LCBDE組與ERCP組手術時間、住院時間、手術費用對比(Mean±SD)

2.2 兩組結石清除率對比 LCBDE組結石清除率94.87%(37/39);ERCP組結石清除率94.44%(34/36);兩組結石清除率比較差異無統計學意義(P=1.000)。

2.3 兩組并發癥對比 LCBDE組術后發生肺部感染2例,腹腔感染1例,膽道出血1例,并發癥發生率為10.26%(4/39);ERCP組術后發生肺部感染1例,腹腔感染2例,并發癥發生率為8.33%(3/36);差異無統計學意義(P=1.000)。

2.4 隨訪結果 75例患者術后均獲得隨訪,隨訪時間12-38個月,平均隨訪(25.36±8.32)個月,隨訪期間未發現結石復發及遠期并發癥發生。

3 討論

CCL具有癥狀明顯且病程短,易引起膽源性胰腺炎等特點。相關研究顯示[3],在各種不良因素的影響下,導致CCL的發病率明顯增高,且不同年齡段的人群也存在不同的患病率。臨床醫生以往對該類型疾病患者進行治療時多選擇開腹手術,但存在創傷大、術后恢復慢等問題。近年來,在內鏡室醫生和普外科醫生不斷創新的影響下,多鏡聯合治療成為對該類型疾病進行治療的有效手段[4]。報道顯示[5],LCBDE聯合LC治療的優勢之處十分顯著,然而存在較為復雜的操作過程,對醫生具有較高的技術要求,臨床普及難度較大。目前在治療膽道疾病過程中開始運用ERCP,在CCL診療過程中,它屬于一項醫學新進展和醫學新技術。可以在LC的基礎上,與ERCP/EST手術聯合,以實現對CCL患者的有效治療,但此治療手段容易破壞Oddi括約肌的結構和功能,手術結束后患者的Oddi括約肌會出現嚴重損傷,甚者永久性喪失其功能[6,7]。然而,現階段,通過微創手術治療存在一定的可行性,其具有較小的手術創傷,較低的并發癥發生率,且能夠明顯縮短住院時間,可見其優勢之處十分明顯。

本研究結果顯示,LCBDE組雖然手術時間長于ERCP組,但住院時間和手術費用均低于ERCP組。該研究結果與既往文獻報道一致[8,9]。本研究還發現,LCBDE組結石清除率與ERCP組相比差異無統計學意義,表明兩種治療方法均能夠有效清除患者體內的結石,獲得類似的手術效果;同時,LCBDE組術后并發癥發生率與ERCP組相比差異亦無統計學意義,可能與樣本量較小有關。

綜上所述,LCBDE+LC與ERCP/EST+LC均是治療CCL的有效手術方式,LCBDE+LC除手術時間略長以外,術后住院時間及手術費用等方面均優于ERCP/EST+LC,2種手術在結石清除率和并發癥發生率方面無明顯差異。2種治療方式各有優點,不存在孰優孰劣。所以我們應嚴格掌握不同手術的手術范圍及適應癥,結合當地的衛生技術水平,按照患者的實際狀況,對手術方式進行合理選擇,從而使這2種手術方式的優勢之處均能夠得到充分發揮。