貧富世界,一線之隔

安德里亞·利特爾 林棲 譯

坦桑尼亞達累斯薩拉姆:富人生活在牡蠣灣,窮人生活在姆薩薩尼。

不久前,當攝影師約翰尼·米勒剛搬到開普敦時,還覺得那里的貧民區十分扎眼:在鐵皮屋頂生銹的無數棚屋中,生活著這個城市的大多數人。然而現在,和在南非屬于特權階層的所有其他人一樣,從貧民窟旁經過時,米勒不會再多看一眼,他顯然很快就適應了窮人和富人往往只隔著一道籬笆生活的景象。也正因如此,他開始拍攝這些照片。

37歲的約翰尼·米勒和他的無人機。2016年,這位在南非工作的美國人開啟了他的“不平等的場景”攝影項目。

借助一架無人機,他開始記錄貧富鴻溝。無人機攝影術大多用來俯拍優美的風景,比如漂亮的海岸線和蜿蜒的河流,米勒卻將之用來再現社會圖景。他說,因為只有從高處,以鳥瞰的視角,才能清晰地展現出這種圖景背后的建筑規劃。“那些將富人的生活區域和窮人的隔離開來的籬笆、街道和綠化帶并不是自然發展的結果,而是有意規劃出來的。”

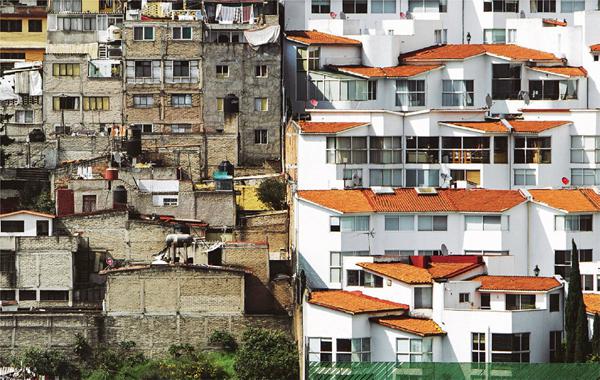

墨西哥城圣塔菲:鄰居越窮,警報裝置就越高級。

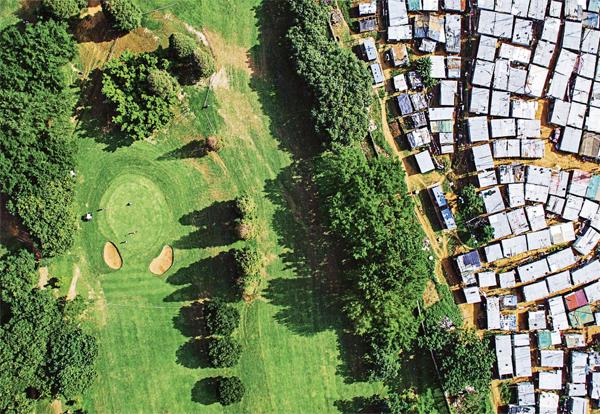

南非的一個高爾夫球場:一道墻將綠化區和貧民窟隔離開來。

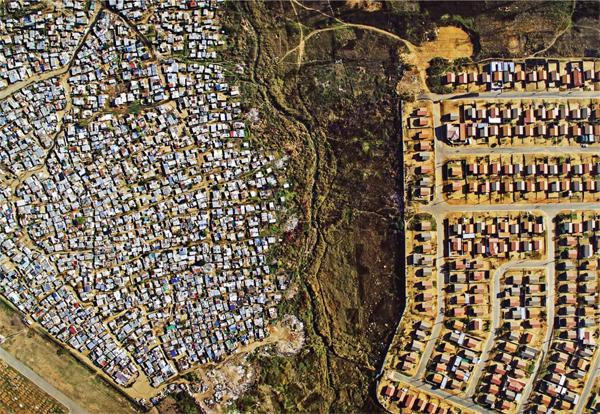

南非約翰內斯堡:在“凱西公園”住宅區旁,棚戶區呈環形分布。

南非豪登省:在城市的另一邊,約3 萬人生活在8500個棚屋(左)中。

印度孟買:貧民窟的窮人和富裕的商人比鄰而居。

肯尼亞內羅畢:富人住宅區和棚戶區被清晰地隔離開來。

兩年前,米勒啟動了“不平等的場景”攝影項目。位于開普敦市中心南部的郊區太陽谷風景如畫,人們去那里騎馬或沖浪。一切都秩序井然:太陽谷的窮人們生活在馬斯弗梅勒勒,那里沒有警察局,只有一個日間診所來負責約3.8萬人的醫療服務。冬天,棚屋區常常會發生特大火災。而在緊挨著這道狹長貧民區的米歇爾湖街區生活著富人:這里被一道電籬笆保護著,守衛監控著街區入口。“這些住宅區之間的綠化帶就像某種形式的無人區,”米勒說,“兩側的居民都不敢踏入其中一步。”

在南非,人們還能用種族隔離體系來解釋這種城市的地域劃分:歷史上為了讓黑人和白人保持距離而建立起來的緩沖帶和屏障,如今被用來隔離窮人和富人。然而米勒的攝影項目告訴我們,這種隔離也存在于其他國家和大洲。他的照片向我們展示了一種世界范圍內的發展趨勢:為了尋找工作,人們來到城市。聯合國估計,如今,約55%的世界人口生活在城市的人口密集區,到2050年將達到68%。

一個典型的例子就是印度孟買。這個超大城市位于一個狹窄的海岬上,那里坐落著世界上最大的貧民窟之一的達拉維貧民窟:達拉維最初是偏僻河岸邊的一個住宅區,如今成為了一個城中城。這里是大批小服務業從業者、手工業者和工人的居住地和工作地,他們為這個大都市的正常運轉做出了巨大貢獻。拆除達拉維貧民窟的計劃一再出臺,不是出于人道主義,而是因為那些破破爛爛的房子占據的地段如今已經價值百萬。沒人知道有多少人生活在達拉維貧民窟,估計在60萬~100萬之間。迄今這里幾乎所有的整改計劃都宣告失敗了,原因不僅在于窮人的反抗,還在于富人和窮人之間發展出了一種共生關系:這些窮人搜集、回收和再利用那些富人丟掉的垃圾;他們修理富人的鞋,為他們送餐或開車,在這個平行城市中,每年的盈利約為7億歐元。這些人以前生活在富人家里的某個隔離區域,如今則干脆出了富人的視線范圍,將他們的貧困隱藏在籬笆和高墻之后。晚上,當富人的大面積莊園亮起電燈時,窮人居住區常常就不再有電可用。

長期以來,這種隔離使得貧困、犯罪、暴力和武器等問題更加集中地凸顯出來。比如在有超過200萬人生活的墨西哥城,有些超級富豪駕駛著直升機去購物,由于拐騙案時有發生,家長只有出示了身份證件才能從學校接回孩子。米勒的拍攝項目在這里遭遇了最大的敵意:人們不信任相機,害怕會因此引起歹徒和警察對自己居住片區的注意。墨西哥城是世界上財富分配最不均衡的城市之一,在這里生活的少數富人和很多窮人只有一個共同點:他們都懷著恐懼長大。

[譯自德國《明星》]