近5年針灸治療外感咳嗽選穴配伍的規律研究*

洪小玥 王朝輝 王洪峰

(長春中醫藥大學,吉林 長春 130103)

外感咳嗽是由于外邪侵襲機表,而肺衛不固,肺失宣降,繼而出現咳嗽的癥狀。多見咳嗽急重,鼻塞流涕,脈浮等風邪引起的癥狀[1]。現代醫學研究中證實在咳嗽的證候類型中又以外感咳嗽最為常見,而中醫根據整體觀念以及辨證論治對外感咳嗽有著獨特的療效[2]。外感咳嗽常以風為先導,兼挾寒、挾熱、挾燥,其中尤以風邪挾寒者居多[3]。在《咳嗽的診斷與治療指南(2015)》[4]中也提及在原有的咳嗽的分類中增添“風邪伏肺”的證型,即感冒后咳嗽,病起于感冒,病程達3周以上,因邪戀不去,肺氣不宣,故仍屬中醫學外感咳嗽的范疇。通過近5年的臨床數據研究發現,針刺、灸法、拔罐、刮痧、穴位貼敷等中醫特色外治療法對于外感咳嗽的治療效果顯著。現通過分析和提煉近5年針灸等中醫應用在穴位上的外治法治療外感咳嗽的穴位運用特點和規律,為今后針灸臨床治療選穴提供科學依據。

1 數據與方法

1.1 數據來源 通過檢索Pubmed、Embase、中國期刊全文數據庫(CNKI)、萬方數據庫、維普全文期刊數據庫,并且借助手動檢索文獻方法。檢索時間范圍:2013年至2017年。共檢索出相關論文80篇,其中符合文獻入選標準的共24篇。

1.2 檢索方法 通過計算機檢索疾病關鍵詞“外感咳嗽or風寒咳嗽or風熱咳嗽or風燥咳嗽or感染后咳嗽or上感性咳嗽or感冒后咳嗽”。干預措施的關鍵詞“針刺or灸法or針灸or拔罐or穴位貼敷”。將疾病關鍵詞與干預措施關鍵詞分別組合(and)成一組,進行文獻檢索。

1.3 數據納入與排除標準 1)納入標準:(1)根據《咳嗽的診斷與治療指南(2015)》中關于外感咳嗽的診斷標準能夠確診為外感咳嗽;(2)以“針刺”“灸法”“針灸”“拔罐”“穴位貼敷”等為主要治療方法,可單獨或與其他治療方式相結合的臨床療效觀察或實驗研究;(3)具有明確的穴位處方且療效根據最新的國際臨床療效標準進行評價;(4)研究結果顯示有效且具有統計學意義的文獻。排除標準:(1)動物實驗、個案報道及文獻綜述類文獻;(2)特殊部位取穴如“耳穴”“腹針”等療法;(3)重復納入的文獻。

1.4 數據提取 由2名數據檢索員嚴格按照數據的采集標準進行檢索,再對納入的文獻的內容、題目、摘要進行詳細閱讀,排除不符合數據采集標準的文獻;并交叉核對,對有分歧意見的文獻,與通信作者交流后解決。

1.5 數據整理 對納入的文獻數據(腧穴處方、腧穴部位、隸屬經脈等)及信息(包括作者及期刊信息)進行分類整理。錄入腧穴時用詞統一參考 《腧穴名稱與定位》[5],將相關數據輸入 Excel表格,建立針灸等外治方法治療外感咳嗽處方數據庫。

1.6 統計學處理 將建立的數據庫錄入到 “中醫傳承輔助系統”(V2.5),對納入的24首穴位處方進行分析,其中包括:腧穴使用頻次、腧穴配伍、腧穴分布、經絡運用、特定穴應用等方面,數據分析結果如下。

2 結 果

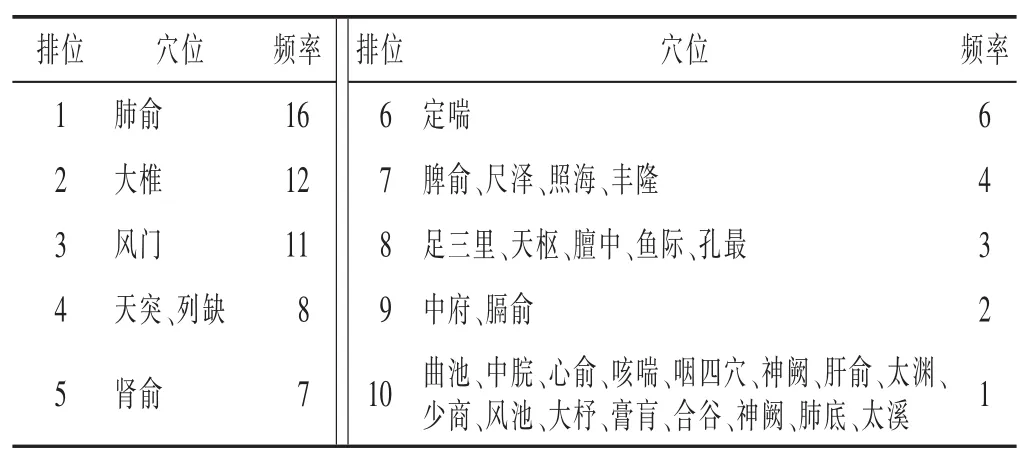

2.1 選穴頻次 每個穴位的使用頻率如表1。本研究共納入文獻 24篇,選用腧穴34個,其中14經腧穴31個,經外奇穴1個,董氏奇穴1個,自定義穴2個。34個穴位的使用頻次為119次。由表1可知,在34個腧穴中,以肺俞穴的使用頻率最高為16,其次為大椎穴為12,風門穴為11,位列第2、第3位。

表1 各穴位使用頻率表

2.2 穴位配伍 見表2。對檢索出的34個穴位,按照配伍頻率進行分析,篩除頻率為5以下的相關穴位,體現的選穴模式中所包含的穴位之間相關性。腧穴配伍規律分析:腧穴配伍規律分析旨在提示處方中存在的2個或2個以上腧穴之間的配伍形式,該配伍關聯的效用性采用使用頻率和置信度表示。表2顯示的是配伍頻率排在前8位的腧穴配伍結果,其中排第1位的腧穴配伍項集“肺俞、風門”,其使用頻率為11次,置信度為1。

2.3 腧穴部位分布 見表3。將人體分為頭部、頸部、上肢、下肢、胸部、腹部、背部7個部分,將所涉及的34個穴位,按這7個部分進行分類。由表3可看出,上肢部與背部的穴位最多,均為10個,其中上肢部的穴位頻次為24,背部的穴位頻次為50。其他部位的腧穴相對較少,具體使用頻次詳見表3。

表3 腧穴部位分布

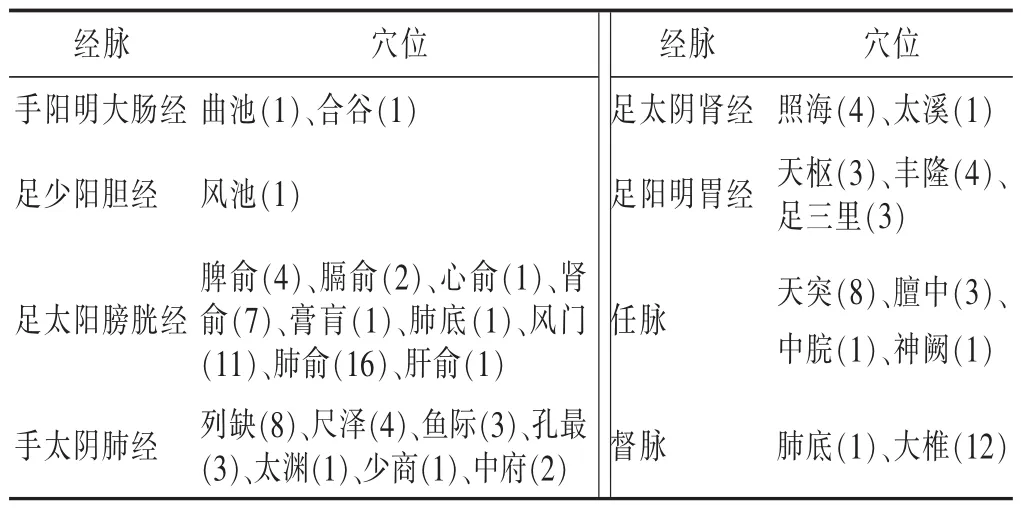

2.4 腧穴經脈分布 見表4。納入研究的34個腧穴,共涉及8條經脈,分別是:手陽明大腸經(2)、足少陽膽經(1)、足太陽膀胱經(9)、手太陰肺經(7)、足太陰腎經(2)、足陽明胃經(3)、任脈(4)、督脈(2)。 由表 4 可見,足太陽膀胱經的穴位共9個,使用頻次為44;手太陰肺經的穴位共有7個,使用頻次為22。占據腧穴經脈分布的前兩位,其他經脈所涉及的穴位較少,具體使用情況詳見表4。

表4 腧穴經脈分布

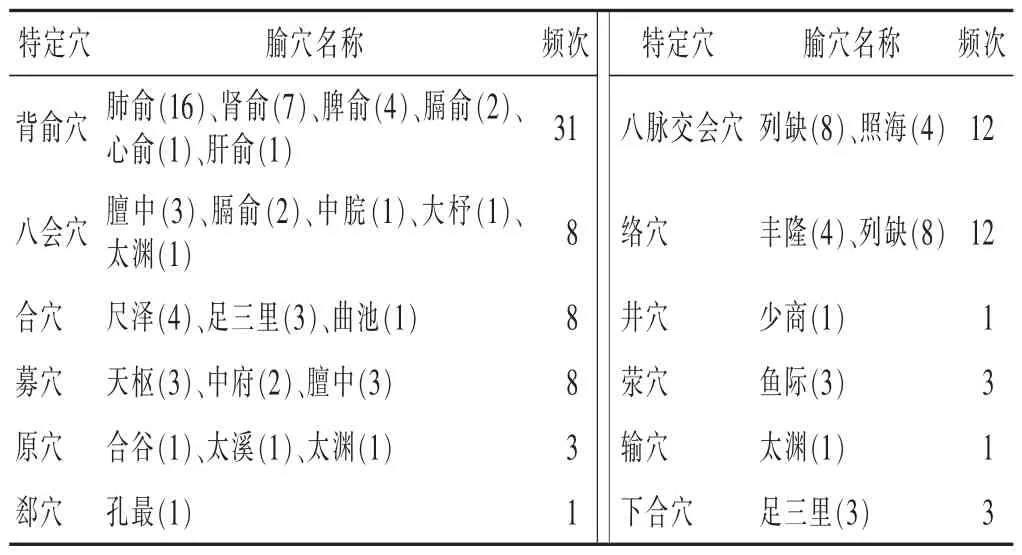

2.5 特定穴的應用 見表5。特定穴是指十四經穴中具有特殊作用的穴位,并定以特殊的名稱的腧穴。根據其作用特點及分布,分為:募穴、五腧穴、郄穴、原穴、絡穴、八脈交會穴、八會穴等等。本研究所納入的34個腧穴中,特定穴占23個,占比為67.6%。如表5所示,在特定穴的使用中,背俞穴的選穴為6個,頻次為31,高于其他特定穴。在選穴數量上八會穴位列第二,其次為合穴、募穴、原穴。在使用頻次上八脈交會穴與絡穴并列第二,其次為八會穴、合穴、募穴。其中,在此23個特定穴中同一腧穴所屬多個特定穴分類的,重復計算分類頻次及個數。

表5 特定穴的應用

3 總 結

外感咳嗽是中醫臨床中較為常見的病證,現代醫學中的急性支氣管炎,慢性支氣管炎急性發作,上呼吸道感染,急、慢性咽喉炎等以咳嗽為主要癥狀的疾病均屬中醫外感咳嗽的范疇[6]。本病病位在肺,肺失宣肅,胃失和降,運化受阻,很容易致使邪伏于肺,而拖延病情。運用針灸等作用在人體穴位上的中醫外治法治療外感咳嗽一方面副作用低,經濟成本低,另一方面療效顯著。

3.1 選穴頻次規律的分析 根據表1的研究可見,肺俞穴是治療外感咳嗽頻率最高的穴位,其次為大椎穴及風門穴。1)肺俞穴位于第三胸椎棘突下左右各旁開1.5寸,歸屬于足太陽膀胱經,為背俞穴之一,肺俞穴在內與肺臟相應,肺為嬌臟,主氣司呼吸,以降為順,開竅在鼻,在液為涕,在體合皮,其華在毛。因此,在風寒侵襲肌表時最先累及肺臟,從而出現咳嗽、流涕、惡寒發熱、頭痛等癥狀。古代文獻及現代研究也均表明,肺俞穴在治療肺系疾病時療效顯著且能明顯改善肺功能[7]。2)大椎穴為督脈和諸陽經交會之穴,針刺大椎穴可在通達督脈的同時激發機體陽氣,可起到祛熱解表、扶正祛邪之用[8]。3)風門穴位于肺俞穴上方,是肺氣出入的必經之所,且風門穴為督脈與足太陽膀胱經的交會穴。《會元針灸學》中記載“風門者,風所出入之門也”。故針刺風門穴可祛風解表、宣發肺氣、止咳平喘[9],從而起到治療外感咳嗽的作用。

3.2 選穴部位分布規律的分析 筆者將人體劃分為7個部分,其中以上肢部及背部的穴位最多,其中背部的腧穴使用頻次顯著高于其他部位。《內經》中有“背為陽,腹為陰”的記載,同時也指出肺與背部的關系密切。《素問·金匱真言論》云“西方白色,入通于肺,開竅于鼻,藏精于肺,故病在背”“是以知病之在皮毛也”。《素問·臟氣法時論》云“肺病者,喘咳逆氣,肩背痛”。而背部腧穴的選擇一方面是穴位的特殊治療作用,另一方面也可以調節臟腑功能,改善氣血運行,從而起到治療疾病的作用[10]。

3.3 選穴所屬經絡的分析 通過多數據的整理分析,所選的穴位除去1個經外奇穴,1個董氏奇穴,兩個自定義穴位,共涉及8條經絡,其中足太陽膀胱經和手太陰肺經分居頻次的第一、第二位。足太陽膀胱經循行于背部,主陽氣,而《傷寒論講義》中有講“足太陽膀胱經主一身之表”,因此刺激膀胱經的穴位可以激發身體陽氣,提高機體免疫力[11]。外感咳嗽的病位在肺,因此選擇肺經的腧穴,正治本經病癥,調節肺功能[12]。足太陽經與手太陰經的配伍組合,可在解表的同時調節臟腑功能,以起到更好的治療本病的作用。

3.4 特定穴應用的分析 本研究項目中,共涉及特定穴23個,其中以背俞穴的應用最為突出。背俞穴為臟腑之氣輸注的部位,經由背俞穴將臟腑之氣傳遍全身,為全身的樞紐部位。從現代醫學角度看,通過對背俞穴體表的刺激,可以起到調節神經體液的作用,從而起到啟發自身抗病力,抵御外邪的作用[13]。

3.5 選穴配伍規律的分析 腧穴配伍治療外感咳嗽可同時達到祛風解表、止咳平喘、升陽固衛、扶正祛邪的作用。且以灸法為主,副作用小且療效顯著。從古至今,腧穴配伍的原則不斷更新,總結起來即是選取作用相同的腧穴進行配伍,以起到協同增效的作用[14]。根據數據顯示,本病在腧穴配伍中主要體現局部配穴的原則。《景岳全書·咳嗽》中記載“咳嗽雖多,無非肺病”。根據“腧穴所在,主治所及”的理論,本病病位在肺且肺與背部關系密切,肺俞穴為肺臟的體表反應點,肺俞穴與風門穴均為肺氣輸注及途徑的重要穴位[15],可起到祛風解表、宣發肺氣、激發一身陽氣的作用。根據“經絡所過,主治所及”的理論,膀胱經主臟腑病,《素問·咳論》記載有“治臟者,治其俞”[16],且主一身之陽氣。而手太陰肺經主治肺經諸癥,二者相互配伍,可體現病位與病因相結合的治療原則,從而增強治療效果。

外感咳嗽雖病機簡單但不及時治療也會遷延不愈,進而引發內傷咳嗽及其他疾病[17]。針灸以其獨特的療效及無副作用的優勢成為治療外感咳嗽的優選治療方法。針灸在治療外感咳嗽中有其一定的內在規律,概括而言即重在激發陽氣,調整身體氣機,在直達病位的同時,也強調激發自身的潛在的抗病力,從而達到顯著的治療效果。通過選穴配伍規律的分析,臨床上常選用肺俞穴、風門穴、大椎穴等作為配伍進行治療。目前,臨床上使用針灸治療外感咳嗽的案例眾多,但就腧穴配伍優選這一方面的數據還不夠完善,仍需要大量的對照實驗來明確外感咳嗽的取穴優選方案,以便明確和規范本病的取穴治療,更好地治療本病。