分期夾板外固定治療橈骨遠端骨折的臨床研究*

江 恒 周 杰 肖楸鈳 盧衛忠 馮晨希

(重慶市中醫院,重慶 400021)

橈骨遠端骨折是指距橈骨遠端關節面3 cm以內的骨折,是松質骨和密質骨的交界處,力學結構較弱,大約占據8%~15%的骨科急診病例,是骨科較為常見的骨折之一[1-2]。近年來其發病率隨人口增長和老齡化程度加快而逐年提高,女性發病率明顯高于男性[3]。患者常伴有腕關節疼痛、畸形、活動受限[4]。處理不當常導致患者腕關節功能障礙,嚴重影響患者生活質量。手法復位小夾板固定治療橈骨遠端骨折是傳統中醫的特色優勢,有利于患者骨折的恢復,能夠更快地減輕患者疼痛,縮短恢復時間[5-8]。結合腕關節的特殊形態,其固定位置應保持在掌屈尺偏位,伸直型夾板不能較好維持骨折的穩定性,而屈曲型夾板長時間掌屈尺偏位固定后,將不可避免導致不同程度的關節僵硬甚至疼痛[9]。為進一步更新優化小夾板外固定方式,分析本院橈骨遠端骨折患者采用分期夾板外固定后療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 納入標準:簽署知情同意書;經本院倫理委員會批準;符合西醫診斷標準,屬于橈骨遠端伸直性骨折(Colles骨折),按照AO分型為B型或C型的橈骨遠端新鮮閉合型骨折;行手法復位達到功能復位標準(功能復位標準:掌傾角大于0°,橈骨短縮小于3 mm,關節面的分離和塌陷小于2 mm,橈骨遠端乙狀切跡和尺骨頭基本完整,腕骨無異常排列)。排除標準:合并患肢肌腱、血管、神經損傷者;合并有嚴重的原發性心、肝、肺、腎、血液或影響其生存的嚴重疾病等。

1.2 臨床資料 選取2017年4月到2018年3月在重慶市中醫院骨科行手法復位小夾板外固定治療單側橈骨遠端骨折的患者118例,按隨機數字表法分為3組。觀察組39例,其中男性12例,女性27例;平均年齡(54.8±10.98)歲;對照 1組 40例,其中男性 18例,女性 22例;平均年齡(58.2±9.26)歲;對照 2組 39例,其中男性7例,女性32例,平均年齡(58.6±11.92)歲。患者均為受傷后24 h內來院。各組患者臨床資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 1)觀察組治療方案。整復方法:患者取仰臥位或坐位,患側肩關節外展90°,屈肘90°,前臂旋前位,助手雙手環抱固定于前臂中上1/3處,術者一手握患肢拇指及大魚際,一手握其余四指及小魚際,并把雙手拇指并列置于骨折遠端背側,雙食中指抵住骨折近端掌側,助手保持前后弓步,伸直肘關節,利用軀干向傾斜力量進行牽引2~3 min,待重疊移位糾正后用折抵及端提法迅速抖腕并置患腕于掌屈尺偏位,檢查外觀無畸形后,維持腕關節掌屈尺偏旋前位,用手觸摸理順骨碎片,擠壓下尺橈關節,分別牽引五指理筋。固定方法:助手一手握前臂近端,一手握患手,在掌屈尺偏旋前位持續牽引下,術者用棉墊包裹前臂及腕部,厚度適中,松緊適度,然后放置屈曲型夾板,將背側夾板屈曲角處扣于腕掌關節,夾板遠端超過腕關節,限制腕關節橈偏及背側活動,將掌側夾板屈曲頂角置于腕掌關節,在放置尺橈側夾板,用3根布帶捆扎,松緊度可上下移動1 cm,用三角巾懸吊于胸前。

復位固定效果評定:行腕關節X線及CT復查。達到功能復位標準即可,如尚未達到功能復位標準,需拆除夾板再次整復直至達到功能復位標準。后期處理:固定后即讓患者握拳、伸指、抬肩鍛煉。以避免臨近關節僵硬,并囑患者觀察患手腫脹情況,皮膚顏色及是否有手指麻木等,如有上述情況及時來院就診,以便及時處理。如無上述情況,3 d后復查夾板松緊度,1周后拍攝X片復查是否有骨折移位。2周后復查是否有骨折移位,術后2周拆除夾板,更換直型夾板固定,直型夾板遠端固定于腕掌關節處。將掌側夾板遠端固定于腕掌關節掌側處,在放置尺橈側夾板,患手處于中立位。4~6周拍攝X線復查,如有骨痂生成,即可拆除夾板。2)對照1組治療方案。整復方法、固定方法、復位固定效果評定均同觀察組。后期處理:固定后即讓患者握拳、伸指、抬肩鍛煉。以避免臨近關節僵硬,并囑患者觀察患手腫脹情況,皮膚顏色及是否有手指麻木等,如有上述情況及時來院就診,以便及時處理。如無上述情況,3 d后復查夾板松緊度,1周后拍攝X片復查是否有骨折移位。2周后復查是否有骨折移位,4~6周拍攝X線復查,如有骨痂生成,即可拆除夾板。3)對照2組治療方案。整復方法、復位固定效果評定同觀察組,后期處理:同對照1組。固定方法:助手一手握前臂近端,一手握患手,在掌屈尺偏旋前位持續牽引下,術者用棉墊包裹前臂及腕部,厚度適中,松緊適度,然后放置直型夾板,直型夾板遠端固定于腕掌關節處,夾板遠端未超過腕關節,將掌側夾板遠端固定于腕掌關節掌側處,在放置尺橈側夾板,患手處于中立位。用3根布帶捆扎,松緊度可上下移動1 cm,用三角巾懸吊于胸前。

1.4 觀察指標 1)骨折斷端穩定性:測量X線腕關節標準正側位片 (統一由重慶市中醫院放射科拍攝),測量掌傾角、尺偏角及橈骨遠端有無軸向短縮。2)腕關節功能:評定腕關節功能(殘余畸形、主客觀評價、并發癥)。使用Stewart等改良的Sarmiento評分[1]為標準。從掌傾角、尺偏角、橈骨短縮方面進行評估,評分按0、1~4、5~8、9~16 分,從優到差分 4 個等級。

1.5 統計學處理 應用SPSS20.0統計軟件。計量資料以(x±s)表示,采用 χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結 果

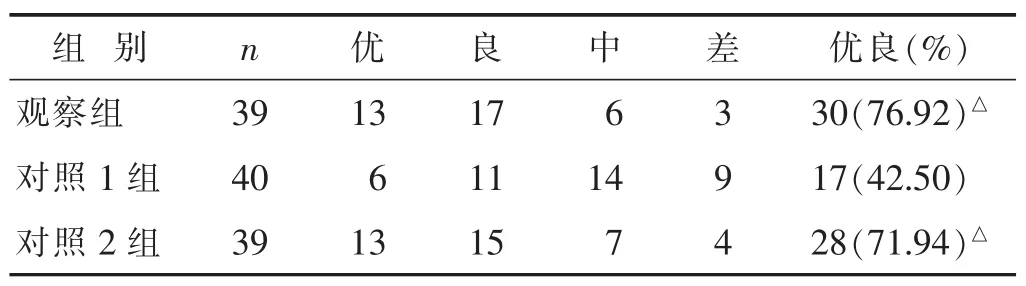

2.1 各組Sanniento影像學評分等級比較 見表1~表3。觀察組和對照1組間的評分等級差異無統計學意義(P>0.05),與對照 2 組差異有統計學意義(P<0.05)。且觀察組與對照1組在治療后1周、2周、1月的影像學評定療效明顯優于對照2組(P<0.05)。

表1 各組Sanniento影像學評分等級比較(n)

表2 各組夾板固定后2周隨訪Sanniento影像學評分等級比較(n)

表3 各組夾板固定后1個月隨訪Sanniento影像學評分等級比較(n)

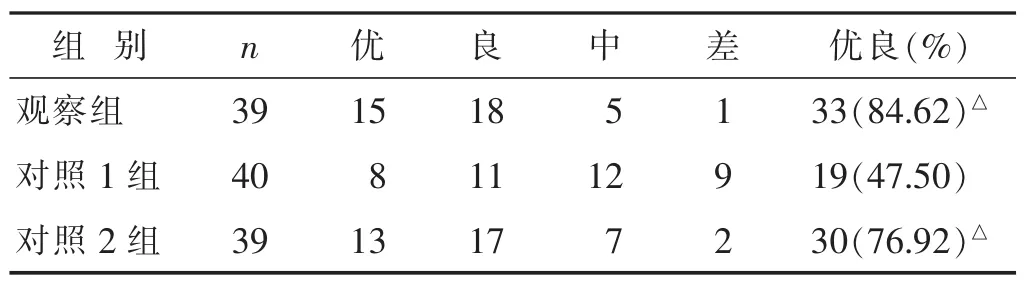

2.2 各組治療后隨訪6周、2個月、6個月Gartland-Werley腕關節功能評分等級比較 見表4~表6。觀察組與對照2組在治療后6周、2個月、6個月隨訪腕關節功能評價明顯優于對照1組(P<0.05)。治療后6個月隨訪,各組腕關節功能評分無明顯差異(P>0.05)。

表4 各組治療后6周隨訪Gartland-Werley腕關節功能評分等級比較(n)

表5 各組治療后2月隨訪Gartland-Werley腕關節功能評分等級比較(n)

表6 各組治療后6月隨訪Gartland-Werley腕關節功能評分等級比較(n)

3 討 論

小夾板固定技術是傳統中醫藥經典的外科骨折固定技術,具有操作簡便、安全高效、價格低廉等特點,在數千年的發展中為人們生命健康做出了巨大貢獻[10-11]。但目前夾板固定技術在現代研究方面,大多是夾板固定技術與石膏固定及與各種外科手術技術方面的臨床對照研究[12-14],作為中醫骨傷的經典夾板固定技術雖然一直被廣泛地沿用,但此技術優勢沒有得到充分發展,創新不足。

本研究借用現代循證醫學研究方法,將橈骨遠端骨折中的最常見的伸直型骨折即Colles骨折 (占全身所有骨折的6.7%~11%[15])經手法整復達到功能復位標準的患者隨機分為3組,對照1組患者單純使用屈曲型夾板腕屈位固定直至骨性骨痂形成,對照2組患者單純使用直型夾板中立位固定直至骨性骨痂形成,觀察組患者前2周使用屈曲型夾板腕屈位固定,在骨折初期即血腫機化期,骨折斷端處于不穩定狀態,屈曲型夾板將腕關節固定于屈曲位,利用腕關節屈曲產生的伸肌張力有效地阻止了骨折遠端向背側的再移位。維持了骨折斷端的穩定性,避免了骨折初期由于穩定性缺失導致的骨折斷端移位。在第3~6周更換為直型夾板中立位固定,此期為血腫機化期后期、骨痂形成期的早期即纖維骨痂形成期,此期骨折斷端已經初步穩定,更換為直型夾板,使腕關節有限制性的活動,為后期功能鍛煉創造有利條件并保護腕關節的活動功能。結果表明,經3種不同方式治療橈骨遠端骨折(Colles骨折),觀察組與對照1組在治療后1周、2周、1月的影像學評定療效明顯優于對照2組,觀察組與對照2組在治療后6周、2月隨訪腕關節功能評價明顯優于對照1組,說明分期夾板外固定治療橈骨遠端骨折有利于早期骨折穩定與腕關節功能恢復。

根據“動靜結合、筋骨并重”的中醫骨傷治療原則[16],靈活地將不同類型夾板分期使用,兼顧骨折前期的穩定性及后期的關節功能,進一步優化小夾板技術,并以“動靜結合、筋骨并重”的中醫骨傷治療原則為指導,將不同類型夾板的優勢與骨折愈合分期特點相結合,恰當地解決了“靜”與“動”,“局部”與“整體”的對立統一關系。望能進一步優化小夾板技術,突出中醫骨傷在橈骨遠端骨折治療方面的優勢,提高臨床療效。