石灣廣場基坑工程實例分析

肖芳

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 引言

為確保地下空間結構施工及基坑周邊環境的安全,避免基坑及其支護結構產生過大的變形,甚至導致不可控的工程事故,必須對深基坑側壁及周邊環境采取一定的支護措施[1]。目前基坑支護有多種形式,排樁加內支撐是目前應用較多的一種支護結構形式,內支撐系統由于具有無須占用基坑外側地下空間資源、可提高整個圍護體系的整體強度和剛度,以及可有效控制基坑變形和保護周邊環境能力強的特點,而得到了大量的應用。

本文依托石灣文化廣場工程,結合工程現狀、場地環境條件,對排樁加內支撐體系進行計算分析,提供一個深基坑工程的設計實例。

1 工程概況

該工程位于佛山市禪城區石灣街道石灣文化公園內。基地西側為鎮中路,且西側佛山地鐵2號線正在建設,北側為三友南路,東側為茂祥路。該地塊總用地面積27 153.91 m2。根據對該地塊開發計劃,地下擬建為公交樞紐站、機動車地下停車庫、地下商業、地下通道及配套用房等綜合性的交通樞紐一體化工程項目。項目總建筑面積約為28 225.99 m2,地下兩層,地上一層。該工程建筑形狀大致成三角形。

2 工程地質條件

根據相關工程巖土工程勘察報告,地表地形有一定起伏,呈東西向分布。地面標高在8.0~11.2 m。其中,西北角地勢最低,地面標高為8.0 m,東北角地面標高為10.0 m,東南角地面標高為11.2 m。在原始地貌上屬第三系殘丘及山前沖積平原,后經人工填土整平,建成公園。在區域地質構造范圍上,基巖中未見斷裂構造形跡,巖石總體穩定性較好,僅局部風化基巖節理面見滑動擦痕。場地基底巖石為古近系寶月組(E2by)風化基巖,不是灰巖地區,不存在土洞、溶洞等巖溶現象,不存在采空區。場地地形開闊平坦,不存在滑坡、崩塌、泥石流等地質災害。在鉆探過程中未發現全新活動斷裂等不良地質作用。佛山市禪城區抗震設防烈度為7度。穩定水位埋深在1.50~2.80 m。廣場區域內主要分布有六種地層(見表1)。

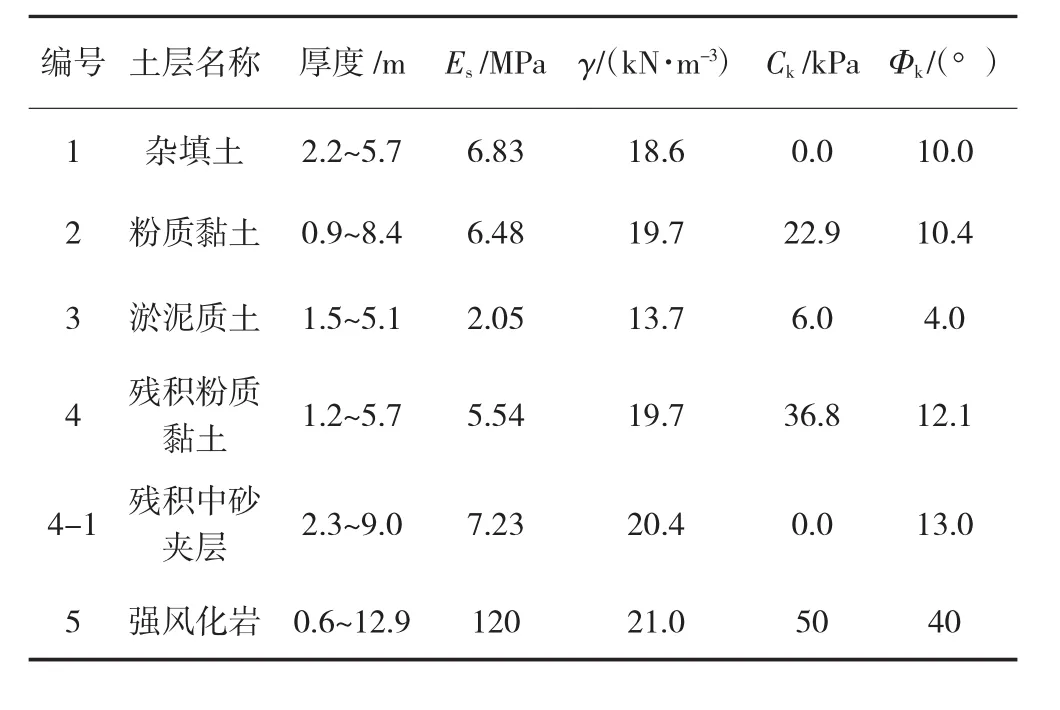

表1 設計區域主要地層物理力學參數

殘積中砂夾層主要為含水層,僅東側局部分布。其他土層與風化巖層含水貧乏,透水性差。淤泥質土層也僅在東側局部分布。

3 基坑圍護結構設計

基坑工程為二層地下室基坑,局部為一層地下室基坑,基坑邊長約為660 m,基坑占地面積約為19 670 m2。該項目現狀場地絕對標高約8.650 m,基坑整平至絕對標高8.000 m。基礎底板厚800 mm,基底設置100 mm厚的墊層。該項目地下室底板東側淺、西側深,東側開挖深度為9.85 m,西側開挖深度為10.25 m,東北側開挖深度為5.95 m。其中分布有雜填土、粉質黏土、殘積粉質黏土。

該地塊的地下結構比較復雜,且成不規則形狀。該工程基坑的二層結構段基坑深約10 m,一層結構段基坑深約6 m。考慮到該基坑周邊環境條件極為復雜,周邊25 m范圍內有地鐵、商場、居民樓、市政管線和道路等多項重要建筑與設施,對基坑沉降和水平位移均極為敏感。按照全國及廣東省建筑基坑支護的有關規范和規定[2-3],以及該地下室西側緊貼既有地鐵車站和地鐵隧道結構,北側靠近禪城區中心醫院,東側為茂祥路,且其下尚未發現埋設市政管線,故該基坑支護工程安全等級西側、北側為一級,東側為二級。

該工程選用鉆孔灌注樁為擋土結構,內部支撐結構由兩道臨時混凝土支撐和216根型鋼格構柱構成,第一、第二道之間的支撐豎向間距為5.5 m。底板、中板和頂板頂標高分別為-1.350 m、2.950 m、7.050 m(8.050 m)。坑內降水至最終開挖面下0.5 m,坑外防水主要采用三軸水泥攪拌樁[4],計算時選取地面下0.5 m作為坑外側水位深度。

圍護樁嵌固深度參照《建筑基坑支護技術規程》(JGJ 120—2012)要求,采用圓弧滑動簡單條分法并結合當地設計經驗,選取5.750 m為最終嵌固深度。相應的樁布置方式確定西側、北側為直徑1.0 m的圓形鉆孔灌注樁,樁間距1.20 m,東側為直徑0.8 m的圓形鉆孔灌注樁,樁間距1.10 m[2,5-6]。基坑支護平面布置如圖1所示,典型支護剖面如圖2所示。

圖1 基坑支護平面布置圖

圖2 基坑圍護結構典型斷面圖(單位:mm)

4 基坑體系剖面計算

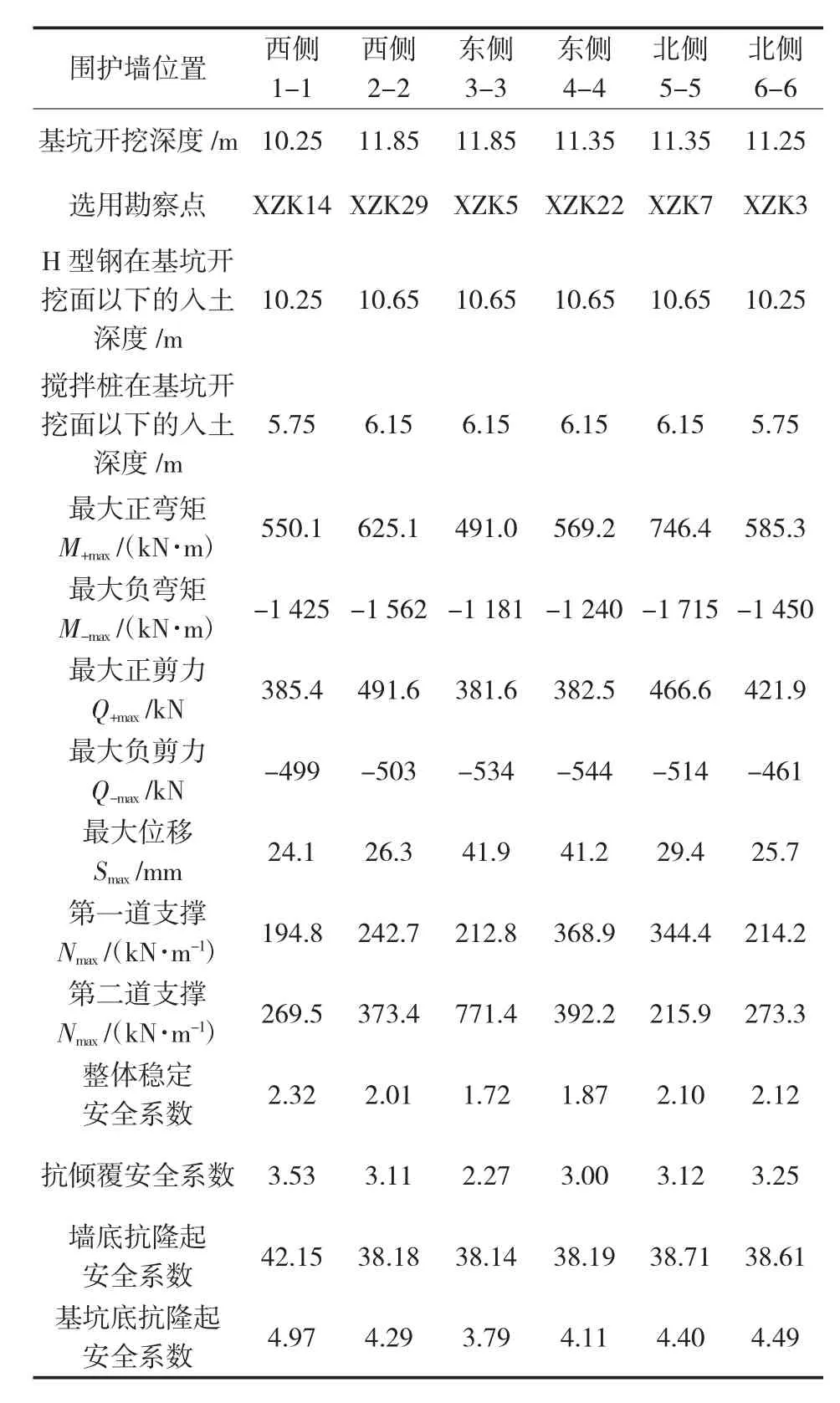

剖面計算考慮分步開挖、逐道支撐等動態施工因素的影響。豎向開挖過程的圍護樁按支承在彈性地基上的梁系結構進行內力和變形分析,模擬實際的施工工序,對不同的工況計算內力和變形后進行綜合包絡。結構計算根據施工過程進行內力計算。對圍護結構進行穩定、強度、變形驗算。圍護結構內力計算主要成果見表2。

根據不同的地質鉆孔得到的計算結果表明,圍護墻西側、北側最大變形控制在30 mm,東側最大變形控制在42 mm,均在合理的控制范圍之內。灌注樁的最大彎矩約為-1 800 kN·m,最大剪力約為800 kN,灌注樁樁內力在合理范圍內。計算得到的整體穩定安全系數約為2,抗傾覆安全系數大于2,坑底抗隆起穩定性安全系數大于3.5,均滿足規范規定的要求。上述變形與內力的計算結果表明,當前選擇的灌注樁圍護結構可以滿足要求。

表2 圍護結構內力匯總表

5 基坑內支撐平面計算

將支撐結構從整個支護結構體系中截離出來,此時內支撐(包括圍檁)形成自身平衡的封閉體系,在周邊的圍檁、內支撐上添加適當的約束,進行在土壓力作用下的桿系有限元計算分析。

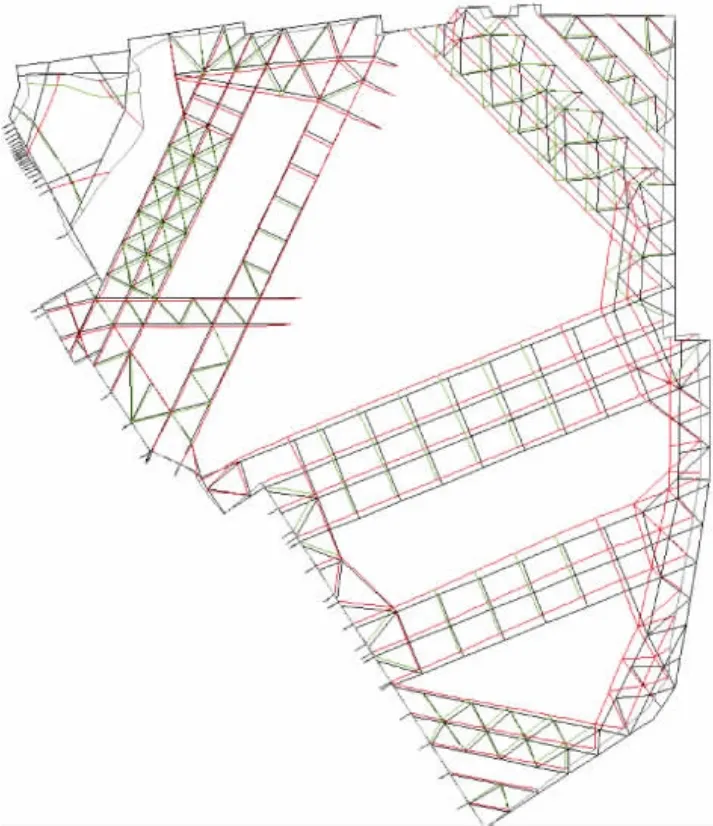

初始圍壓荷載根據彈性地基梁法計算得到的內支撐反力進行取值。因基坑外的土層情況不同,東側有殘積中砂夾層與淤泥質土層,西側土質情況較好,因此通過剖面計算得來的東側支撐的土壓力作用遠大于西側的土壓力作用,從而使內支撐體系在上述不平衡荷載作用下,向荷載小的西側整體“漂移”。而支撐體系在產生剛體位移的同時,必然要受到豎向圍護墻及其外圍土體的約束作用,并進一步引起墻后土壓力的重新分布,直至達到新平衡。由于土壓力的重分布,使作用在支撐上的水平荷載也得到重新調整。為使計算結果趨于合理,在平面計算時采用在內支撐結構的西側施加虛擬的法向均布彈簧的辦法,來模擬周邊圍護墻及外圍土體對內支撐的約束作用,圍護墻和土體對內支撐的約束作用一般不考慮受拉,所以加設的應是單向彈簧。基坑第一道水平支撐變形前后水平位移如圖3所示。內支撐平面計算指標見表3。

圖3 基坑第一道水平支撐計算變形圖

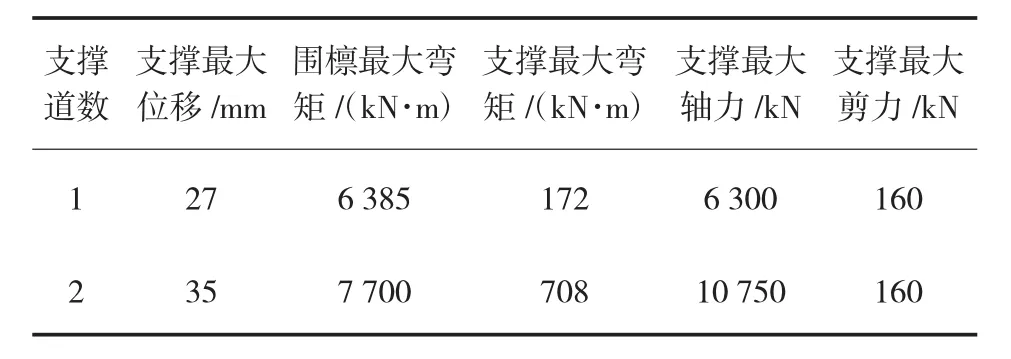

表3 支撐系統信息表

通過平面計算結果可以得出,支撐體系整體上可以滿足水平受力的要求,內支撐整體位移趨勢合理,能夠滿足相應的規范要求。

6 結語

基坑采用雙軸攪拌樁止水帷幕+鉆孔灌注樁+兩道內支撐進行支護,支撐在布置上避開了軸線位置,不影響結構柱的施工。支撐至坑底的凈距為3 m以上,滿足小挖機的施工操作凈空要求。計算結果表明:支護結構最大位移發生在拆除第二道支撐后,西側(鄰近地鐵側)為26.3 mm,北側為29.4 mm,均小于一級基坑支護工程水平位移控制值(30 mm);東側為41.9 mm,小于二級基坑支護工程水平位移控制值(50 mm);該工程基坑支護設計方案是合理的,滿足規范要求。支撐采用對撐和角撐的支撐形式,有效減小了圍檁的變形和內力,該圍護結構的變形與內力從總體上講皆在合理與可控范圍內,可滿足基坑自身穩定性和對環境保護的要求。