治理未成年人犯罪該“狠”的就要狠起來

文/聞之

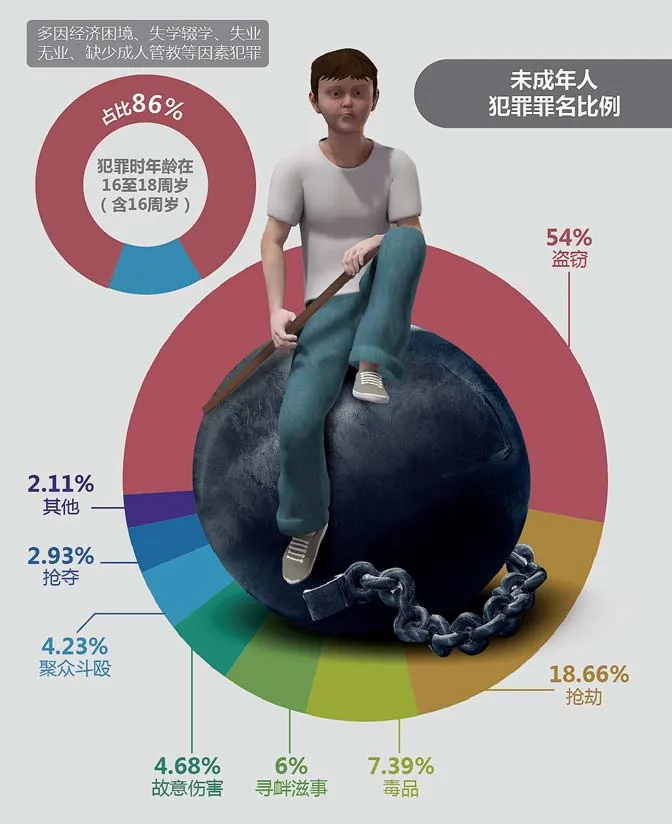

根據2018年最高人民法院發布的司法大數據顯示,我國是世界上未成年人犯罪率最低的國家之一,未成年人犯罪數量連續9年持續下降。但數據還顯示:未成年人犯尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪乃至于暴力殺人罪的案件則有所上升;初中生成為未成年人犯罪高發群體;農村地區未成年人犯罪發案率超八成,占比過高。這些現象非常值得警惕,尤其是近年來一些未成年人犯罪案件被媒體曝光,所發生的一些案件呈現兇殘化、成人化、游戲化的趨勢,已引發公眾高度關注。

父母與祖輩嬌慣孩子最終釀成悲劇

2018年12月3日,湖南沅江市政府發布通報稱,當日12時24分沅江市公安局接到群眾報警,泗湖山鎮東安垸村發生一起命案。接警后,市公安局啟動命案偵破機制,市刑警大隊、派出所民警立即趕赴現場開展偵查和勘驗工作。經查,受害人陳某(女,34歲,沅江市泗湖山鎮人)被人殺死在自家臥室內,身上多處刀傷,嫌疑對象已鎖定為其子吳某(男,沅江市泗湖山鎮人,六年級在校學生)。最終,嫌疑對象吳某被警方控制。經初步審訊,吳某因不滿母親管教太嚴,被母親打后心生怨恨,于12月2日晚9時許持刀將母親殺死。12月3日上午,鄰居發現情況后向公安機關報警。

吳某的外公在接受媒體采訪時表示,女兒在村里參加酒席后會將剩下的肉和沒開封的煙帶回家,多場酒席下來積累了4包煙,事發當晚女兒發現4包煙被吳某偷偷抽完了,一氣之下打了他,也因此引發了母子沖突。而當晚10時許,吳某還用母親的手機給班主任發了一條請假信息。

“12歲男孩弒母”一事在案發時引起了廣泛關注,此后這一事件的后續處理情況又引起了廣泛討論。有消息稱,因吳某今年12歲,還沒有到承擔刑事責任的年齡,所以吳某已被釋放,家屬想要將孩子送回學校卻遭到了其他家長的抵制,很多當地的村民也對吳某被釋放回家表示擔憂。吳某的叔叔吳先生表示,其家庭確實面臨很多難題,因為其他村民都不愿意租房給這一家人,家里人的吃飯住宿都很困難,目前吳某和他的家人一起住在鎮上的賓館里,住店的錢也是親戚朋友湊出來的。吳先生稱,吳某也想回學校上課,但是學校沒有同意,另外其他學生的家長也表示了反對。

在這樣一種情況下,吳某的父親吳建勇則擔心犯下錯誤的吳某以后的成長問題,他認為兒子正在讀六年級,還在接受九年義務教育之內。“家庭成員如何接納他,村里的人如何接納他,學校里的同學如何看待他,他又如何在那樣的環境里健康成長?”吳建勇稱這些都是他一個人沒辦法解決的問題,希望得到政府的幫助。讀書是男孩最急迫要解決的事,但卻面臨家庭成員以及村里人如何看待他、如何健康成長的問題。沅江市委宣傳部工作人員稱,政府部門正在對吳某的教育等問題進行商議。

針對上述狀況,有關專家認為,孩子如何重新被社會接納,需要孩子本身、家庭和政府、社會各方共同努力來完成。12月12日,泗湖山鎮負責宣傳的工作人員稱,吳某相關問題已經由沅江市政府部門介入,正在制定后續處理方案。此后沅江市委宣傳部新聞科工作人員表示,因案情本身比較復雜,目前市里相關部門正在對吳某的上學問題,以及家庭問題進行商議,如有確切方案會向社會公布。益陽市教育局一位負責人接受當地媒體采訪時稱,因吳某沒滿14歲,不能進行拘留或進少管所,所以被警方釋放,由家長接回監管。此事與家庭教育有很大關系,在吳某很小的時候父母就外出打工了,將吳某交由爺爺奶奶照顧,爺爺奶奶嬌慣溺愛孫子,導致吳某染上一些不良習慣,最終釀成殺母悲劇。

對問題少年“一放了之”過于簡單粗放

12歲男孩吳某持刀殺害母親一案,的確引發了社會民眾的強烈關注與震撼。所在學校眾多家長對其重返學校學習表示出的反對和擔心值得理解。盡管當地警方釋放弒母少年的行為于法有據,但吳某畢竟不是一般性質惹是生非的“熊孩子”,而是一個連親生母親都敢殺害的“重罪”問題少年,難道就這樣“一放了之”了嗎?這樣顯然過于簡單粗放,也難以紓解民眾的擔憂與焦慮,所以跟進后續監管措施不可或缺。

縱觀廣大民眾的“不放心”,其緣由主要基于兩點:一是孩子的態度“不認錯”。從公開報道的情況看,弒母者吳某并沒有絲毫的悔意,甚至于辯解說:“我殺的又不是別人,殺的是我媽。”“學校不可能不讓我上學吧?”由此可見,把一個并沒有真正認識到“錯誤”的問題少年放回學校或社會,顯然不妥。二是當地警方的“沒辦法”。根據《刑法》規定,即使是犯故意殺人罪,也需要年滿14周歲才負刑事責任。這就意味著對12歲弒母少年,不可能施以拘留或進少管所,如成年犯般受到法律制裁。

但《刑法》第十七條卻明確規定有“收容教養”的制度:“因不滿十六周歲不予刑事處罰的,責令他的家長或者監護人加以管教;在必要的時候,也可以由政府收容教養。”盡管該法沒有對“必要的時候”作進一步的詳細解釋,但綜合此案的性質嚴重、影響惡劣、本人沒有悔意,且該生身處單親家庭、祖輩過分溺愛等多方面因素,當地警方是否可以考慮將其視為“必要的時候”。僅憑簡單一句“他這么小,我們不可能把他怎么樣”的回應,顯然難以服眾。

鑒于弒母少年曾經具有的“弒母”標簽,家長讓自己的孩子與這樣一個行兇者做同學、做校友,無論從情理和常識上都難以說得過和行得通。沒有朋友、缺乏交際的形只影單窘境,顯然不利于弒母少年的心理恢復和正常成長。退一步講,即便有同學愿意跟他玩,“防范”之心注定難以避免。假如他心情不好,難免又會出事,所以說,無論是送回原校,還是轉學外地,其前提都應當是“改造好”,不能僅憑良好期待或心存僥幸。為此,實施包括跟蹤監管和心理疏導在內的后續舉措必不可少,比如,可以考慮設置一些觀察指標,建立學習、生活、成長檔案,定期做一些有益活動等。

據北京青少年法律援助與研究中心副主任、律師于旭坤介紹,吳某弒母是故意殺人的行為,已經涉嫌犯罪,但因為沒有達到刑事責任年齡,所以目前沒有接受相應的刑事處罰。而對于吳某這一行為也應從多方面去看待,首先是案子本身發生在家庭內部,家庭成員也應該反思在日常教育以及溝通交流中是否存在問題。在學校的教育中,學校是否有法制教育課程,是否做好相關德育工作,讓學生學會尊重生命也是保護未成年人、預防青少年犯罪的一個重要部分。對于孩子自身以及家屬希望能夠繼續接受教育的問題,于旭坤認為這是吳某應該享有的接受義務教育的權利,但從目前情況來看,吳某重新回到學校確實容易引起恐慌,所以相關單位應采取必要的干預措施。

未成年人從小要養成學法知法守法習慣

近年來,隨著社會的高速發展,一些問題逐漸顯現。有關專家稱,對于未成年人犯罪問題,法律應在適當時機進行適當修正。未成年人保護,應該考慮加害者,更應該考慮受害者,不能忽視受害人的權利和普通民眾的感受。當“教育、感化、挽救”收效甚微時,不能忘記刑法最原始的使命——懲罰。在最大限度教育感化的基礎上,有關方面應酌情研究,根據主觀故意、殘忍程度、損害后果、犯罪頻度、社會影響等因素,適當加大對未成年人犯罪嫌疑人的懲罰力度,適當加大監護人的附帶處罰力度。只有這樣才能與時俱進,體現法律對未成年人的嚴肅性和約束力。

未成年人是祖國的花朵,是民族和國家的未來,從小就應養成學法、知法、守法的好習慣。諾貝爾文學獎獲得者威廉·戈爾丁有一句名言:“一個孩子在沒有制度約束、懲罰機制的情況下,很容易做出野蠻的舉動,生物性中的惡便傾瀉而出,并產生巨大的破壞力。”

在2012年,一名13歲女孩因不滿同學比她長得漂亮,將其約至家中殺害并分尸。最終該女孩因不滿14歲,依法不追究刑事責任,對其收容教養3年,女孩父母向受害人父母賠償10.8萬元。同樣,廣西13歲少年殺害3人案和四川13歲少年搶劫手機火燒女教師案都讓人對未成年人犯罪手段之兇殘感到震驚。

校園暴力、霸凌事件也日漸多發,伴隨著不計后果的抽耳光、扒衣服、拍裸照以及拳打腳踢。例如廣西有5個少年毆打智障老人,原因竟是“為尋找刺激、好玩、炫酷、炫耀”,性質之惡劣,手段之殘忍令人發指。另外,2018年11月21日,一段“陜西神木15歲少女被數名同齡人強迫賣淫后被毆打致死”的消息也引發社會強烈關注,由于少女劉某不從,五名犯罪嫌疑人輪流用皮帶、拳腳、磚頭對被害人劉某進行長達數小時的毆打。第二天楊某等人發現被害人劉某死亡后,伙同白某某等五人在另外一間臥室將被害人劉某尸體肢解后,李某某、楊某等六名犯罪嫌疑人共同將劉某的尸體在附近一墻角掩埋。

長期以來,我國對于違法犯罪的未成年人是給予“特殊保護”的。根據《未成年人保護法》的規定,我國對違法犯罪的未成年人堅持“教育為主、懲罰為輔”的原則。這一原則的提出是基于未成年人心智不成熟的現實。但是,關于刑事責任的年齡界限是三十年前規定的,這三十多年里,中國未成年人的營養條件、發育年齡、教育水平都有很大的變化。如今,我國未成年人早熟現象日益普遍,隨著互聯網迅速普及,未成年人能夠很輕易地接觸到暴力、血腥、色情等不健康內容,一旦進行模仿并實施犯罪,手段會比以前更加兇殘和多樣化。

從具體個案來說,一些未成年人有明顯的犯罪惡意,知道自己的犯罪后果,甚至有的故意利用自己的未成年人身份實施犯罪。比如在著名的“湖南少年劫殺老師”案中,三名施暴者恰恰是依仗年齡“優勢”痛下狠手。再如湖南沅江市發生的殺母案,犯罪嫌疑人年僅12歲,原因僅僅只是因為媽媽不給他錢買煙抽。時代在發展,社會在變化,人們還在用原有的眼光看現在的未成年人,用過去的辦法管教未成年人,已經不夠精準了。再用“口頭批評”這樣的方式來懲戒未成年人的違法犯罪行為,越來越“力不從心”,也不利于糾正未成年人的不當行為。

針對上述種種現象,有關專家分析認為,治理未成年人犯罪該“狠”的就要狠起來,在“狠”的治理上,應針對未成年犯罪的根源在于家庭、學校和社會三個方面,必須三者攜手加強綜合治理,惟有如此,才能有效建立起對未成年犯罪者的矯治體系,而這也是應對未成年人違法犯罪的正途。