中國非遺傳承與創新高峰論壇在北京舉行

12 月12 日,由中國商報社、《中國收藏》雜志社、中國商業創新大會組委會主辦, 華夏文化促進會非物質文化遺產分會協辦的“論非遺輝煌成就 展非遺美好未來——中國非遺傳承與創新發展高峰論壇”在北京友誼賓館舉行。200 余位來自相關領域的專家學者、非遺傳承人以及從業人士齊聚一堂,共同為非遺發展建言獻策。

中國商報社社長兼總編輯徐艦在致辭中表示,“中國商報社旗下的《中國收藏》雜志,創刊至今20年時間里,進行過各種各樣的采訪、宣傳和報道,始終和非遺中的傳統美術、傳統技藝等類別密切相關,一直為非遺保護與傳承鼓與呼。 其次,近年來,國家十分重視非遺的保護與傳承,并投入了大量的人力、物力與財力。 可以說,這項工作利在當代、功在千秋。非遺不僅需要保護與傳承, 還需要通過市場和商業的力量,用創新的方法讓它發揚光大。 ”

中國工藝美術協會副理事長王山在致辭中呼吁,非遺的傳承與保護需要全社會廣為關注,當中最重要的是教育。 “在新的歷史時期,文化是其表,教育是其本,現在很多業界同仁和大師、傳承人已經有了足夠的自信、自強,更為迫切需要的是文化的自覺,而且應當存留于社會的方方面面。 ”王山說。

《人民日報》 海外版原編委劉魯燕在致辭中表示,我國已進入后工業時代,信息化時代,要不斷賦予非遺以新時代的內涵和現代表達方式, 增強非遺活力, 使非遺中含有的中華民族文化基因與當代文化相適應,與現代社會相協調。 “非遺的保護和利用是相輔相成的, 我們應該圍繞非遺開發出受大眾歡迎的優質文化產品,把非遺的內涵更好地融入生產、生活,在獲取經濟效益的同時獲取社會效益。 ”

此次活動分為嘉賓演講、圓桌論壇、頒獎典禮等環節。 其中,圓桌論壇以“為非遺賦能創新方法”、“非遺文化傳播與創新”為主題。 參與圓桌論壇的不少嘉賓都是長期關注非遺領域, 并有著豐富一線工作經驗的專家學者以及資深人士, 他們圍繞傳承與創新的主線,以親身的經驗和體會出發,從不同的角度闡述了各自的觀點,既生動形象又干貨滿滿。

目前, 中國入選聯合國教科文組織非遺名錄名冊的共有40 個項目,總數位居世界第一。 作為中國常駐聯合國教科文組織原文化官員、 巴黎中國文化中心原主任蘇旭與聽眾分享了中國獲得這一矚目成績的過程。 據他介紹,在聯合國教科文組織非遺名錄名冊前十位的排名中,中國遙遙領先,日本、韓國才20 多項,其他國家也只有十余項。 “中國的非遺保護工作在世界上占有重要位置, 為世界非遺保護工作做出了重要貢獻。 ”蘇旭說道。

中國藝術研究院研究員、建筑藝術研究所所長、國家非物質文化遺產專家委員會委員劉托表示,市場性保護是一種有效的方式。 從嚴格意義上說,所有非遺門類都是一種產品,應該尊重產品的生產規律。但在保護過程中,針對每一種類型,市場性保護有不同的方式。 比如營造技藝的保護便可以注入新的方式——衍生品開發, 從而讓保護回歸生活, 回歸社會。

與此同時,讓非遺“活起來”,在日常生活中占據更重要的地位、扮演更重要的角色、起到更重要的作用,是非遺未來發展的方向。 這一點也成為了與會人士的普遍共識。 “以人為本,人才是創新的根基。 ”中國作協書記處原書記兼《文藝報》總編輯金堅范建議在非遺創新的同時,應加強知識產權保護。

中國藝術研究院發展戰略研究中心研究員侯樣祥近年來在中國美術館策劃美術展覽十余次, 關于非遺保護,他也有著自己獨到的見解。 侯樣祥認為站在長遠的角度考慮, 博物館和市場是非遺傳承的兩條出路,“傳不下去的,就進博物館。 大家不要害怕非遺進博物館,能進博物館的都是精品。 能傳下去的,靠的都是市場” 。

中國藝術研究院的李宏復研究員則從空間文化的理論高度, 結合她遍訪中國各種類刺繡地區的實踐所得,包括各個少數民族的刺繡,闡述了從技藝到傳承、從文化的特點到市場現狀,給聽眾展示了一個關于刺繡藝術的畫卷。

來自中國藝術研究院工藝美術研究所的吳南副研究員認為將傳統手工藝通過簡單擴大再生產直接向文化創意產業轉型具有較大的局限性。 但是,通過非遺的文化路徑卻能夠將提供給文化創意之用的精神層面資源進行充分挖掘, 能夠完成傳統手工藝向文化創意產業的間接轉型。

在圓桌論壇環節, 來自中國藝術研究院戲曲研究所的詹怡萍研究員、 中國藝術研究院工藝美術所牟曉林老師、清華大學藝術博物館的安夙老師、中華女子學院的朱利峰老師以及其他國家級非遺項目代表性傳承人等一起就用創新方法為非遺賦能及非遺創新傳播等主題進行了探討。

頒獎典禮上,“非遺傳承新銳人物獎”、“非遺傳承先鋒模范人物獎”、“非遺傳承功勛模范人物獎”現場揭曉。 此次頒發的三大獎項,表彰了近年來為中國非遺傳承與創新做出卓越成績的個人, 評委們從創新性、可持續性、社會效益、經濟效益、國內外交流及獲得社會榮譽等方面進行了評估。 獲獎人員中既有為傳承而始終堅守的非遺大師, 也有為非遺保護與傳承注入理論依據的專家學者, 還有不斷創新方式推進非遺創新發展和國際傳播的資深人士, 更有充滿創意的新一代非遺人。

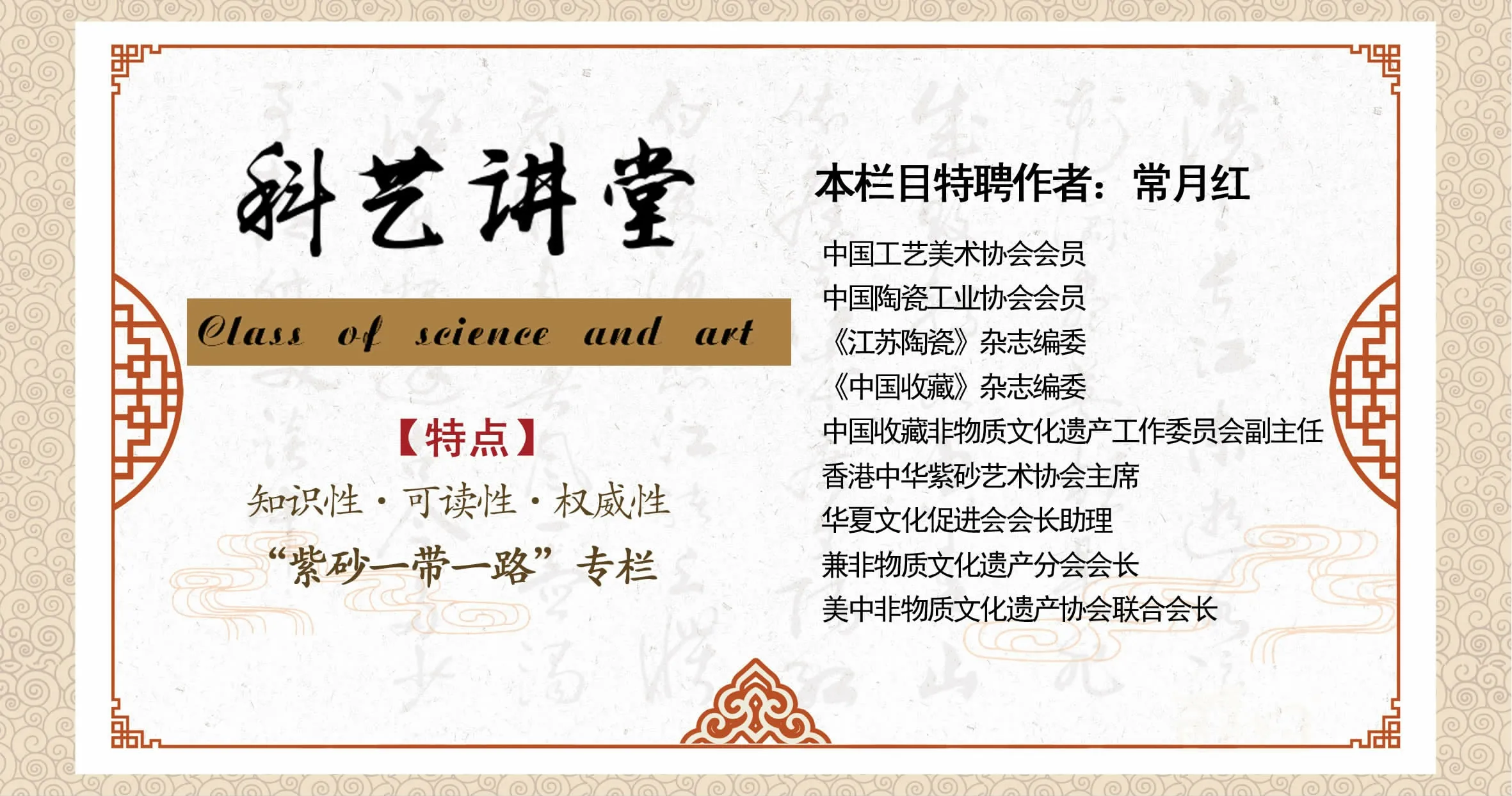

在此次大會上《中國收藏》雜志成立20 周年系列活動也正式啟航, 推出的活動將助力非遺傳承人個人品牌和作品,在收藏領域獲得更大的關注。