基于區域優勢理論的“溫州模式”研究

葉子航

【摘要】通過拓展區域優勢理論從而提出可能影響區域經濟競爭力水平的要素,利用已有數據建立回歸模型并對其進行修正,得到影響溫州經濟競爭力水平的主要因素有:勞動力、資本要素投入情況,產業結構,教育水平,醫療衛生水平,銷售網絡發達程度。與此同時,基于以上因素對“溫州模式”過去的優勢、當前溫州經濟發展所面臨的各種問題以及解決措施進行分析與闡述。“溫州模式”作為改革開放后市場經濟與區域經濟發展的典型代表,在實現經濟高質量發展的背景下對其優勢與不足進行研究,并對其未來的轉型進行探討,對于其他區域民營經濟的發展具有重要借鑒意義。

【關鍵詞】區域優勢理論? “溫州模式”? 時間序列模型

【中圖分類號】F061.5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2019.23.013

自著名社會學家費孝通先生(1984)提出“溫州模式”這一概念之后,眾多學者對“溫州模式”開展了深入研究,總結了“溫州模式”的典型特征及其優越性。周德文(2003)、吳雙(2010)和蔡建娜(2010)等學者又在“溫州模式”呈現發展動力不足征兆時提出了該模式可行的轉變方向,提出了“新溫州模式”的概念。近幾年,更多學者提出了更加符合目前溫州現實情況的“溫州模式”振興方式。但是,大部分學者只是定性地指出某些因素對于溫州經濟發展狀況的影響,再針對這些方面分析并提出建議,很少有學者利用完整的理論體系或是構建定量模型來深入解釋與分析“溫州模式”的特點、轉型與發展。

當前我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻堅期,經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。在這一大背景下,本文將在已有的區域優勢理論基礎上提出更為嚴謹的理論體系,并基于此構建定量模型,以更加直觀地對“溫州模式”形成時的競爭優勢、發展過程中競爭優勢逐步喪失的原因進行分析,并對“溫州模式”轉型升級的路徑進行探討。這對于與溫州類似區域走上高質量發展之路也具有一定借鑒意義。

區域優勢理論

區域優勢理論是用于分析區域經濟發展中區域競爭優勢水平的,區域競爭優勢在本文中僅指區域經濟競爭優勢。區域經濟競爭優勢明顯的區域往往能夠更好更快地發展經濟,直觀來看,往往會有更高的區域生產總值。現有的區域優勢理論如鉆石模型建立在調研的基礎上,雖較為全面,但各個要素被提出的內在邏輯連接性并不強。因此,本文將通過類比等方法,從區域經濟活動過程出發,提出更為完整的區域優勢理論,并在此基礎上構建定量模型以研究“溫州模式”。

區域優勢理論從最初的絕對優勢理論、比較優勢理論發展到競爭優勢理論,目前最為廣泛使用的是波特的國家競爭優勢理論,即鉆石模型。該理論認為影響區域經濟競爭力水平的因素主要包括生產要素、需求條件、相關產業和支持產業的企業表現、戰略結構等方面,此外還有兩大輔助因素即政府和機會,這六個因素相互影響、相互作用,共同影響區域經濟競爭力水平。這些因素是波特通過考察10個工業化國家中的100多個工業行業類型總結得出的,其各個要素的內在邏輯連接性不強,且易讓人懷疑是否存在遺漏重要因素的可能性。因此,本文將從根源即經濟活動過程出發來分析區域經濟競爭優勢水平的各個影響因素,為之后選取可用指標以建立模型提供基礎。

將一個區域類比作一個企業,那么對區域經濟競爭水平的研究就可以看作是一個投入產出分析的過程。相同投入條件下,一個區域的經濟競爭水平越高,該區域的產出水平就越高,其經濟發展狀況也就越好。這個過程能夠被簡化為投入、生產、銷售三個基本階段,以及約束整個過程的制度因素。

在分析各個階段之前,為了簡化分析過程,我們作出如下假設:其一,假設單個企業生產單一產品,且由于各個產業內的各企業生產產品往往可以不同程度相互替代,為了簡化數據搜集過程,假設各個產業內的各企業生產同一產品。其二,假設生產要素只包括最為常見的自然資源(如土地)、勞動力、資本(包括來自區域內外資本)要素。其三,各要素價格以及產品價格外生給定。

投入過程分析。投入過程指的是一個區域的所有公共部門與私人部門為了提供產品或服務而取得并投入要素的過程,對應于單個企業為了生產產品或提供服務而取得并投入要素的過程。與單個企業不同的是,單個企業生產單一產品,要素投入的比例由外生的要素價格決定,企業只需考慮在其成本約束下根據其最終的目標產量投入相應的要素而不需要作出其他選擇分析。但一個區域存在多種部門,有多種最終產品與服務,因此,在區域內部還有一個要素資源的配置過程。

而在投入過程中,對經濟效率存在影響的因素包括:一是資源獲取情況,指的是取得各種要素資源的能力。包括區域自身所有的自然資源如土地等方面要素稟賦條件,還包括所能吸引的來自區域內外的流動的勞動力、資本等要素情況。二是資源配置情況,指的是將要素在各個產業甚至行業、部門內進行分配的方式,而由于前文假設了同一產業生產同一產品,故本文只考慮各種要素在不同產業間配置的情況,體現為區域產業結構情況。

生產過程分析。生產過程指的是各部門將要素轉化為產品或服務的過程。該過程中對經濟效率起決定作用的是資源利用率。資源利用率也稱生產效率,指的是在要素投入轉為產出過程中的效率。它與科學技術進步所帶來的機器設備條件、勞動力知識技能水平、勞動力身心狀況等有關。其中勞動力的知識技能水平絕大部分取決于該區域的教育情況。但教育對于經濟效率的影響情況比較復雜。教育水平提高,則勞動力知識技能水平提高,能夠帶來更高的經濟效率。然而,教育水平提高后,大部分年輕人選擇留在外地,導致了人才外流現象的產生,這種現象反而對本區域競爭優勢帶來負面作用。因此,教育對于經濟效率的影響需要依具體情況進行分析。另外,根據比較優勢理論可知,區域生產過程中的專業化程度也能影響到生產效率,該因素與區域的貿易情況息息相關。

銷售過程分析。銷售過程是指各部門將自身的產品或服務提供給消費者的過程,對于公共部門來說,是一個無收益的過程。這個過程中占主要地位的是私人部門產品或服務的提供。該過程中對經濟效率存在影響的因素為產品銷售效率,即相對于單位產品或服務從生產者到達消費者所需要的各方面成本及其帶來的收益。在收益即價格條件外生給定的情況下,產品銷售效率受到如下因素影響:

一是產品銷售市場大小。銷售市場擴大,意味著需求的擴大,銷售產品更為容易,銷售成本隨之下降。二是運輸費用。運輸費用對于產品銷售效率具有不可忽視的影響。以上兩個條件都依賴于區域銷售網絡的建設程度,好的銷售網絡意味著相對較大的銷售市場以及規模效應帶來的更低的運輸成本。因此,區域銷售網絡的構建情況是決定區域經濟競爭力水平的一個因素。另外,區域銷售網絡的搭建也影響區域的開放程度,進而通過影響區域貿易情況來影響區域專業化程度,即對前文的資源利用率也存在影響。

制度因素。影響區域經濟活動過程的制度因素包括來自區域外部的宏觀經濟制度框架的制約,區域制度安排如政府職能定位、公共產品提供制度等,以及區域內部每個微觀經濟主體如各企業的內部制度設計、企業內部良好的激勵政策、管理模式等。制度因素的影響作用是方方面面的,如除了前文所提及的資源配置情況以外,制度也能夠通過影響內外融投資情況或是教育、科技進步情況來影響經濟效率。因此,制度因素作為一個整體,體現為制度對于區域經濟的貢獻率。但在短期,制度具有剛性,因為制度變遷存在較高的成本以及滯后性。而在長期,由于制度作為公共物品存在強外部效應,各個區域之間能夠通過制度學習來優化本地制度,因此,制度因素對于區域經濟的貢獻率差異會越來越小。同時制度因素難以通過少數幾個指標實現量化,因而,在后文模型的構建中,我們將忽略對于制度因素的討論。

模型建立

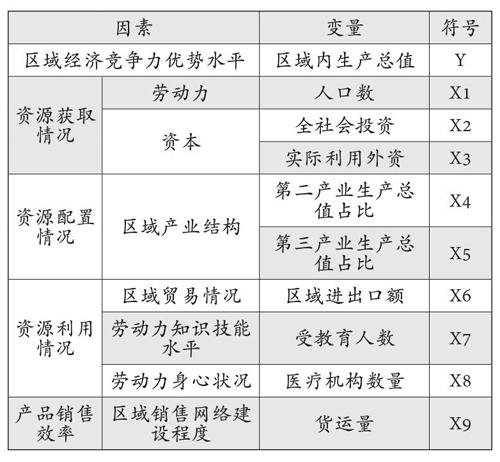

變量選取。通過以上分析,我們可以得到一個完整的區域優勢理論,即得到了能夠影響區域經濟競爭優勢水平進而影響區域經濟效率的各主要因素。我們根據該理論,綜合數據獲取難度,選取適當的量化指標作為解釋變量、被解釋變量來構建模型用于解釋研究“溫州模式”。

第一,資源獲取情況。由于我們研究的是同一區域即溫州的經濟模式隨時間的動態變化情況,因此,其稟賦條件可視為不變,根據假設只需考慮流動要素即勞動力與資本要素。由于農業部門勞動力數據難以準確統計,因而,本文用人口總數來近似表示全體勞動力,即以年齡結構變化不明顯為前提。資本要素則用全社會投資、外資情況即實際利用外資作為近似的量化指標進行分析。

第二,資源配置情況。前文分析了本文中資源配置情況只考慮區域產業結構情況,因此,可簡化地使用三個產業生產總值占比作為量化指標,但由于三者顯然存在完全的共線性,因而,本文僅選取第二、第三產業生產總值占比進行分析。

第三,資源利用情況。通過前文分析可知,資源利用情況與科學技術進步情況以及勞動力知識技能水平、勞動力身心狀況等因素有關。其中科學技術進步情況難以量化,且R&D投資數據殘缺,故本文采用內生增長理論中的假設,認為其取決于勞動力知識技能水平。另外,機器設備條件可以通過資本投入情況體現,因此,對于科學技術進步情況不再作單獨的衡量。而勞動力知識技能水平取決于區域教育情況,本文以受教育人數作為該項量化指標。勞動力身心狀況的決定因素較為復雜,本文將勞動力身心狀況影響因素簡化為環境因素中的醫療衛生狀況,選取量化指標為醫療機構數量。除此之外,根據前文區域的貿易情況也能夠對資源利用情況產生影響,故而,選取變量區域進出口額作為量化指標。

第四,產品銷售效率。如前文所述,區域銷售網絡的建設水平影響銷售市場以及運輸成本,進而影響區域的產品銷售效率。因此,我們只需選取指標來體現區域銷售網絡建設水平即可,本文選取貨運量來作為近似的量化指標。

如前所述,區域經濟競爭優勢明顯的區域往往會有更高的區域生產總值,因此,我們選取區域內生產總值作為區域經濟競爭力優勢水平的量化指標。綜上,模型中各量化指標即變量以及其符號表示如下表,其中Y為被解釋變量,其余為解釋變量:

模型建立。選取變量并搜集數據之后(各量化指標的具體數據來源于《2018溫州統計年鑒》且數據單位不變),利用EVIEWS對數據進行多元線性回歸處理得到時間序列模型,具體回歸結果為:

Y=–602996.0+81904.79X1+0.418097X2+0.387516X3–158482.6X4+520707.2X5+0.056492X6–20.45351X7+1698.663X8+575.8917X9

然后對模型進行檢驗:根據EVIEWS處理結果,其中F統計量的p值為0.000000,認為該方程總體能夠通過線性顯著性檢驗。修正后擬合優度為0.990590,說明回歸函數對于樣本數據的擬合效果較好。但可知部分解釋變量的檢驗統計量在0.25的顯著性水平下無法通過假設檢驗。存在多個變量的時候,如果F檢驗通過,即存在方程總體線性顯著性,但變量顯著性檢驗即t檢驗的結果差異較大的時候,我們認為存在多重共線性。多重共線性范圍的確定以及模型的改進方式有判定系數法與逐步回歸法,本文采用逐步回歸法進行確定。

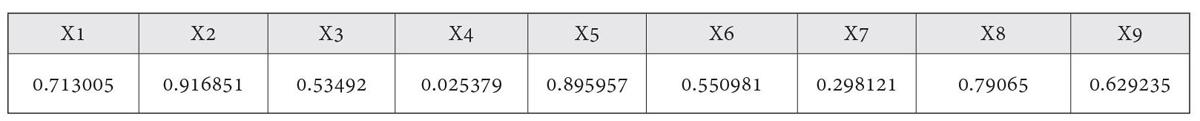

模型改進。我們將Y分別做關于Xi(i=1,2,3……9)的一元線性回歸模型,得到修正的擬合優度如下:

可以看出擬合優度最高的為X2作為解釋變量的模型,故我們選取以X2作為解釋變量的模型為初始回歸模型進行逐步回歸,得到初始回歸模型為:

Y=4571183+1.308948X2

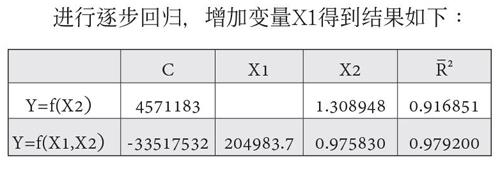

進行逐步回歸,增加變量X1得到結果如下:

可知,引入X1,修正后的擬合優度提高且參數符號的經濟意義合理,變量也均通過了顯著性水平下的顯著性檢驗,說明該模型擬合效果較好,且不存在多重共線性,因此,引入X1變量是可行的。接下來繼續進行一系列的逐步回歸。引入X3,此時雖然參數符號的經濟意義合理,但變量未通過顯著性檢驗,且擬合優度有所下降,說明此時的模型存在多重共線性,故不引入X3變量。引入X4,修正后的擬合優度提高,且參數符號的經濟意義不存在明顯的不合理,變量也通過了顯著性檢驗,說明該模型不存在多重共線性,因此,引入X4變量可行。引入X5與X6,參數符號的經濟意義不合理,且存在新引入解釋變量未通過顯著性檢驗,說明此時的模型存在多重共線性,故不引入X5或X6變量。引入X7、X8與X9,修正后的擬合優度提高,且參數符號的經濟意義不存在不合理,變量也均通過了顯著性水平檢驗,說明該模型不存在多重共線性,因此,引入X7、X8與X9是可行的。故最終我們選取X1、X2、X4、X7、X8、X9作為解釋變量來得到最終的溫州經濟競爭力水平模型,結果如下:

Y=–13530486+198968.6X1+0.614659X2–182722.1X4–11.58833X7+1579.448X8+468.8516X9

其中X1為人口數量,X2為全社會投資,X4為第二產業生產總值占比,X7為受教育人數,X8為醫療機構數量,X9為貨運量。從擬合結果來看,各解釋變量都具有變量顯著性,同時方程總體也具有線性顯著性,因此,可以認為修正后的模型已經消除了多重共線性。

該模型符合經濟實際,表明溫州的區域競爭力隨其勞動力水平以及全社會投資水平的提高而增強,同時隨其醫療衛生水平以及銷售網絡發達程度的提高而增強。這些都是十分容易理解的。另外,其區域競爭力隨其第二產業生產總值占比以及教育水平的提高呈現輕微的下降趨勢,其原因可能來自于:一是第二產業生產總值占比的減小,導致第三產業生產總值占比的增大。二是前文分析提到,教育對于經濟效率的影響情況具有雙面性,需要依具體情況進行分析。模型結果說明教育水平提高導致的人才外流對于溫州經濟效率的損害程度遠大于教育水平提高對經濟效率的促進作用。

模型應用

下面我們根據上述模型結果,即根據對溫州區域經濟競爭力存在重要影響的幾大因素來分析過去“溫州模式”的特點及其優越性、“溫州模式”發展動力不足的可能原因及對此提出的轉變建議的原因、未來面臨的問題以及可行的解決方案。

“溫州模式”的特點及其優勢。20世紀八九十年代,在當時計劃經濟的大背景下,“溫州模式”因民營經濟占絕對主導地位脫穎而出,它具有以下三個主要特點:一是家庭經濟為主要經濟主體。二是以商帶工的專業化市場。三是“小商品,大市場”。

根據前面的多元線性回歸模型可以看到,當時“溫州模式”強大的經濟競爭力與優勢很大程度上來源于其具有的“小商品,大市場”這一特點。“小商品”指的是溫州主要以生產技術相對簡單的小型產品為主,且生產規模較小,原因在于溫州本身的自然資源、資本等要素稟賦條件不足,且當時的公共投資與外部投資不足,大部分資本來源于本地民間,但其剩余勞動力眾多,因此,溫州人善用了這一條件,利用小規模生產“小商品”來揚長避短,彌補資本不足的缺憾。故而,根據上述模型,在同等資本投入條件的情況下,選擇生產勞動密集型“小商品”增加了勞動力利用水平,進而增加了區域經濟競爭力水平。“大市場”則是指“溫州模式”激活了一個民間自發的、遍及全國的“大市場”,直接在生產者和消費者之間建立起流通網絡。這個流通網絡也是基于溫州農村豐富的剩余勞動力,同時人與人之間依靠自身社會人情關系形成的民間社會關系網絡,該網絡幾乎遍布全國各地,形成了一個極大的銷售網絡,從而為溫州帶來了巨大的銷售市場。但此時,銷售市場主要集中在國內,少有國外市場,原因在于當時整個國家宏觀政策還未完全放開,還未形成好的外貿體系。而這個巨大的銷售網絡能減少交通運輸方面的劣勢,增加了貨運量,為之后的規模經濟的產生提供了有利條件。根據上述模型,這個“人體互聯網”的形成提高了區域銷售網絡發達程度,極大地提高了溫州的區域經濟競爭力水平。這樣的特點使得當時溫州的區域經濟競爭力水平躋身全國前列,數據顯示,在1992~2002年,溫州的地區生產總值增速高達19.1%,連續5年緊隨杭州與寧波之后。

“溫州模式”發展動力不足的可能原因及轉變。20世紀末至21世紀初期,溫州經濟增長在保持全國前列20多年之后開始下滑,溫州的地區生產總值增長速度開始放緩,數據顯示,到2003年下半年,溫州的區域生產總值增長落至全省倒數第一,且與同省各城市的距離越來越大。根據模型分析得到可能原因有:一是隨著科學技術的快速發展,機器生產取代了人力生產,勞動密集型產業逐漸不具備優勢,勞動力要素的利用率下降。二是隨著教育水平的提高、社會文化觀念的轉變,溫州地區許多年輕人外遷造成了人才流失現象,從而降低了溫州的經濟競爭力水平。三是上述兩點共同導致了人口增速的下降,受過高等教育后的年輕人不愿回巢且不愿從事一線生產工作,導致勞動力要素不足,失去原有優勢。四是互聯網的出現與快速發展使得溫州的銷售網絡不再具有優勢,甚至由于路徑依賴作用沒有很好地緊跟時代潮流,呈現落后趨勢。五是在“溫州模式”出現發展動力不足問題后,溫州的企業家從2002年開始興起了脫實向虛的熱潮,忽視了實業。大量資本被投入金融領域,龐氏騙局不斷,且實體經濟投資總量下降,特別是研發投入不足。根據上述模型可知,這種現象導致了全社會投資水平的下降,從而進一步降低了溫州的經濟競爭力水平。

在這個時期,眾多學者提出“溫州模式”需作出以下幾方面轉變以重新提高區域經濟競爭力水平:其一,傳統家族經營管理方式向股份合作制甚至現代企業轉型。原因在于傳統家族企業依靠人情關系來選擇勞動力,而目前由于人才的外流,需要更加有效的企業管理機制來吸引外部專業人才。家族企業不需要高學歷管理、金融、技術類人才,且工資待遇不高,沒有大的發展前途,而“產權清晰,權責明確”的現代企業制度有利于企業各管理層及企業員工的個人利益,根據制度經濟學產權理論分析,這種制度有利于對私人產權的保護,防止產權模糊導致的“共有產權悲劇”,進而有利于吸納人才,對于人才回流與企業生產效率提高都有好處。其二,部分企業在東南亞等欠發達地區設廠,利用當地的廉價勞動力,以彌補勞動力不足帶來的區域經濟競爭力水平的下降。但這種現象也一定程度上導致了企業外遷與產業空心化等問題的產生。其三,過去以有形市場為主,現在轉向有形市場和無形市場并舉。這表明溫州區域經濟正在向現代市場經濟靠攏,通過引入互聯網技術,縮小由于路徑依賴作用而逐漸落后的區域銷售網絡系統,使得內外合作機制進一步完善。其四,外部合作機制轉向全球化,開始同國際經濟接軌,以逐漸形成全球市場多層次現代銷售網絡,從而更進一步擴大銷售市場。其五,集團化的趨勢,即大小民營企業形成產業集群。提出該轉變建議的原因在于,產業集群的形成能夠從各個方面提高一個區域的經濟競爭力水平,如規模效應。更好的內部合作機制能夠降低運輸費用、信息費用等成本;產業集群往往從事高度專業化的生產;外部效應。產業集群內部各個組織團體能夠相互學習以提高技術條件。以上三方面的因素都能提高產業集群的生產效率,進而提高區域經濟競爭力水平。

“溫州模式”的未來。雖然以上幾方面的轉變減緩了溫州經濟競爭力的下滑,但這樣的轉變只能縮小溫州經濟競爭力與其他區域經濟競爭力的差距,難以使溫州經濟發展水平重新躋身前列。因此,著眼于實現經濟高質量發展,本文提出除此之外的幾方面問題及建議。

“溫州模式”一開始是全國率先發展勞動密集型產業的典型,但隨著我國社會主義市場經濟體制的完善和產業的轉型升級,勞動密集型產業不但很容易被其他地區效仿,而且已經失去原有的低成本優勢。而“溫州模式”由于其路徑依賴的形成難以改變現有的狀況,仍然以生產“小商品”為主,制約了溫州經濟的發展。因此,溫州地區的企業應打破這種路徑依賴,加快企業轉型升級并打造新的時代條件下不易被模仿與習得的競爭優勢,如打造區域特色產品或引入高新技術制作高附加值的“小商品”,從而形成新的核心競爭力。

互聯網的高速發展使得“溫州模式”特有的銷售網絡的優勢消失。當前在銷售網絡的構建中,溫州企業應該善于利用互聯網,但僅僅如此難以形成銷售上的特有優勢,應將互聯網與溫州人遍布全國乃至世界各地的優勢結合起來,形成新的銷售網絡優勢。

面對人才外流問題日趨嚴重的挑戰,應加強對于年輕人“回報家鄉”方面的思想教育,減少人才外流。從企業到政府應推出更多的人才吸引政策,如制定更具吸引力的薪酬激勵制度、各方面優惠制度。同時要看到,當某一區域人才外流達到一定數量、一定時間之后,通過一定政策不斷優化本地營商環境形成人才回流,就能形成新的競爭優勢。

在原有的“溫州模式”中,政府主要起到輔助作用,經濟更多依賴民間自發的投資活動得以發展。目前脫實向虛的問題較為嚴重,政府應加強在資源配置中的引導作用,既充分發揮市場在資源配置中的決定作用,又更好發揮政府作用,通過制定符合溫州實際的發展戰略,把更多資本吸引到實體經濟發展上來。

另外,對于溫州區域經濟發展最為重要的是提高區域創新能力,區域創新能力的作用是廣泛的。在“雙創”的背景下,溫州人應當發揮其慣有的首創精神,勇于嘗試、勇于創新,通過創新機制的引入來形成新的產品、新的生產方法、新的管理制度以及開拓新的市場,不斷提高區域核心競爭力。總之,“溫州模式”的光明未來需在區域創新框架之下,加快經濟社會轉型,實現由“簡單勞動”向“資本技術”的要素結構轉型,從“低效分散”向“高效集聚”的產業結構轉型,由“個體滿足”向“回報共享”的社會價值轉型。如此,才可通過實現區域優勢理論中各要素的提高來提升溫州經濟競爭力水平,再度創造“溫州模式”的新輝煌。

參考文獻

金祥榮,2000,《多種制度變遷方式并存和漸進轉換的改革道路──“溫州模式”及浙江改革經驗》,《浙江大學學報(人文社會科學版)》,第4期。

趙偉,2002,《溫州模式:作為區域工業化范式的一種理解》,《社會科學戰線》,第1期。

周春平,2002,《蘇南模式與溫州模式的產權比較》,《中國農村經濟》,第8期。

周德文,2003,《詮釋“新溫州模式”》,《政策瞭望》,第6期。

盛世豪,2004,《從產業集群視角看溫州模式》,《浙江社會科學》,第2期。

蔡建娜,2010,《溫州模式再研究:新問題與新方法》,《上海經濟研究》,第6期。

吳雙,2010,《新舊溫州模式演化發展的比較研究》,《理論與當代》,第1期。

周德文,2011,《溫州經濟為何出現邊際效應遞減》,《溫州人》,第1期。

季紹斌,2015,《溫州民營雙創型經濟運行模式初探》,《中國商論》,第25期。

夏道玉、左雪松,2016,《溫州模式復興的確定性與不確定性分析》,《陜西行政學院學報》,第2期。

呂淼,2017,《探溫州,四十年的堅與守》,《浙江經濟》,第18期。

方勇軍,2019,《積極把握新形勢下的溫州發展》,《浙江經濟》,第7期。

胡一凡、高文君,2018,《溫州模式的轉型、創新與發展研究》,《現代商業》,第1期。

責 編/肖晗題

Research on the "Wenzhou Model" based on the Theory of Regional Advantage

Ye Zihang

Abstract: By expanding the theory of regional advantage, this paper puts forward the factors that may affect the level of regional economic competitiveness, establishes an regression model with the existing data and revises it, and finds out that the main factors affecting the level of Wenzhou's economic competitiveness include the input of labor and capital, industrial structure, education level, medical and healthcare level, and the sales network. At the same time, based on the above factors, this paper analyzes and expounds the advantages of the "Wenzhou model" in the past, the current problems facing Wenzhou's economic growth, and the solutions. As the Wenzhou model is a typical case of the market economy and regional economic development after the reform and opening up, it is of great significance for the development of the private economy in other regions by studying its advantages and shortcomings in the context of trying to achieve high-quality economic development, and discussing its future transformation.

Keywords: theory of regional advantage, "Wenzhou model", time series model