普通高考體育教育專業招生考試歷史沿革初探

楊長久

(西安交通大學 蘇州附屬初中,江蘇 蘇州 215021)

從1977年恢復高考制度伊始,全國統一招生考試隨之在全國范圍內逐漸展開,至今已有40余年歷史。在各種招生考試類型中,有一種比較特殊的招生考試——體育教育專業招生考試,它既具有普通考試的共性——為高等院校選拔合格的專業人才,又具有體育教育專業招生考試的特殊性——既要進行文化考試,亦要進行專業技能考試。我國的體育教育專業招生考試有著怎樣的發展歷程?各個階段的招生考試內容和考試辦法有什么異同?研究認為,體育教育專業招生考試的歷史進程可按年代的先后順序分為五個階段。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以普通高考體育教育專業招生考試的歷史沿革為研究對象,對每個歷史階段的體育教育專業招生考試的歷史背景、考試內容以及評分辦法或評分標準進行了分析研究。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法。通過中國知網、國家圖書館等地查找關于體育教育專業招生考試歷史的相關資料,整理分析并加以研究,根據各階段的具體歷史背景及評分標準與方法,將我國體育教育專業招生考式的歷史分為五個不同的歷史階段。

1.2.2 問卷調查法。調查了北京體育大學等全國23所高校的2016級體育教育專業學生1 615名,詳細了解了各省當前最新的體育教育專業招生考試現狀;23所高校的體育教育專業院系主管領導38名,詳細了解了各高校目前的體育教育專業招生考試政策。

1.2.3 實地調查法。實地調查了蘇州大學、華中師范大學等幾個體育專業考試的考點,了解體育教育專業招生考試現狀及各考點考場環境及考試流程安排。

1.2.4 數理統計法。利用SPSS18.0軟件對相關數據進行統計分析。

2 體育教育專業招生考試歷史階段劃分

2.1 高考制度探索與初建階段(1949-1965年)

新中國成立之初,百廢待興,政府為保持各級各類學校教育的連續性,高校采用自主高考的形式進行招生[1]。受建國前戰亂的影響,全國教育事業的發展受到重創,各級各類教育人才極度匱乏,體育教育人才不乏其中。為解決新中國成立后發展體育事業體育師資稀缺的問題,滿足國家建設需要及政府對教育事業的統一管理,1950年至1951年間,全國實行大行政區聯合招生,加強了對體育師資人才的培養。

具有標志性意義的是于1952年11月8日成立了新中國的第一所體育學院——華東體育學院(今上海體育學院),后又于1953年至1956年幾年間相繼成立了中央體育學院(今北京體育大學)、中南體育學院(今武漢體育學院)和西北體育學院(今西安體育學院)等六大體育院校,加快了對新中國學校體育事業和競技體育事業師資人才的培養[2]。從1952年開始,全國高等學校實行統一招生,統一高考制度正式確立,為實現人才選拔和體現教育公平奠定了基礎。

本課根據教育部頒布的專業教學標準,選用高等教育出版社《導游業務》中第十單元“其他問題的處理和預防”主題中的“旅游者現場投訴的處理”,并參照校本教材確定選題。

2.2 曲折發展階段(1966-1976年)

2.2.1 招生工作完全停滯階段(1966-1971年)。1966-1971年的五年間,受“文革”的影響,各項招生工作均處于完全停滯狀態,我國的體育教育事業自然而然也受到了嚴重破壞,期間體育課曾一度處于停頓狀態,“或者以生產勞動代替體育,以軍事訓練代替體育”[3],課外活動幾乎被全部取消,各種體育活動被停止,學校教學秩序蕩然無存,學校體育幾乎處于癱瘓狀態。上至學校領導、干部,下至普通學生都卷入動亂之中,許多知名體育人士、體育教師被扣上“反動派”的帽子,當作“革命對象”加以批斗;許多學校在動亂中被迫搬遷、兼并甚至撤銷,致使教育質量嚴重受損。期間高等體育師資院校停止招生工作,造成體育師資隊伍“青黃不接、后繼乏人”的現象[2]。

2.2.2 推薦入學階段(1972-1976年)。1972至1976年期間,統一考試制度被廢除,實行推薦與選拔相結合的大學入學制度[4],體育專業主要招收有兩年以上實踐經驗的優秀工農兵學員。這種招生辦法的確選拔了一部分體育專業人才,但同時也暴露出諸多問題,許多地方“走后門”現象成風,“有些干部利用手中的權力,不擇手段地把自己或親友送入高等學校。”[5]因此導致許多上大學的人實際上并不具備上大學的基本條件,實際只具有初中文憑甚至小學文憑。1972年前后,在黨中央、國務院部分領導人的關懷下,一部分體育工作者沖破重重阻力,重新回到工作崗位,學校體育工作逐漸展開,體育院校開始陸續招生[3]。

“文革”期間,我國統一高考制度一度處于停滯狀態,因而體育教育專業招生也受到嚴重破壞。“文革”后期,為鼓勵青少年學生積極投身體育鍛煉,經國務院批準,1975年國家教委頒發了《國家體育鍛煉標準》,對“文革”后的學校體育改革和增強學生體質、促進學生健康成長起到了一定推動作用。同時,在周恩來總理及鄧小平同志的關懷下,經部分體育院校的師生的共同努力,培養了一批體育教育專門人才,為“文革”結束后體育教育事業的快速發展奠定了基礎。

2.3 各省自定考試內容和評分標準階段(1977-1985年)

1977年,恢復工作后的鄧小平同志主持召開了科學和教育工作座談會,決定于當年恢復高考。他在《關于科學和教育工作的幾點意見》里強調了教育的重要地位,并談到教育制度和教育質量的問題[6],這篇講話對當時的教育事業產生了重大影響。同年10月,國務院正式宣布全面恢復因“文革”而中斷了十年之久的全國統一高考制度,使我國的人才培養工作重新走上了正確的發展軌道[7]。1978年4月至5月期間,在全國教育工作會議上,鄧小平同志再次發表了關于提高教育質量、提高教學水平等問題的講話,涉及考試、招生等問題。

隨著高考制度的恢復,各體育院校陸續開始招生。1978年7月,國家體委下發《關于認真辦好體育學院的意見》,對體育人才的培養工作提出了明確的規定與要求;緊接著,1979年3月,國家體委又下發了《關于大力提高教學質量,充分發揮體育學院在我國體育事業中的作用的通知》,要求各體育院校努力提高教學質量、培訓高水平的體育教師[8],對體育專業人才的培養工作起到了重要指導作用。

2.4 全國統一考試內容和評分標準階段(1986-1988年)

自定考試內容和評分標準的招生考試模式,由于考試形式和評分標準不統一,使得各省(市、區)的考試內容和評分標準都有一定差異,最終也導致高校招收的學生的質量參差不齊,對高校的體育專業教學工作帶來了不少困難。同時,這樣的考試辦法也不方便全國統一管理,更不利于高校招收優秀的體育教育專業學生。加上前一階段身體素質成績和專項技能成績各占總成績的50%的賦分辦法,讓廣大的專家、學者展開了一場關于身體素質和專項技能究竟孰輕孰重的大討論。在此背景下,1986年,國家體委頒發了《普通高等學校體育專業招生體育考試評分標準與辦法》,統一了考試內容和評分標準。至此,體育教育專業考試進入全國統一考試內容和評分標準的歷史階段。

2.5 全國統一的基礎上各省有所選擇階段(1989年至今)

1989年,當時的國家體委和國家教委聯合頒發了《普通高等學校體育專業招生工作暫行規定》[9](以下簡稱《規定》),如此全國各地的體育教育專業運動技能考試基本都按照《規定》來執行。《規定》的頒布解決了長期以來我國體育專業招生考試沒有綱領性文件的問題,其中對專項技能的硬性規定讓高校選拔了一大批身體素質好、專項技能強的體育教育專業人才,這些體育教育專業人才經高校的培養,大多已成長為現階段我國中小學體育教師的中堅力量。

隨著上世紀九十年代中期招生考試制度的改革,招生考試的權力逐漸下放,地方和高校被賦予更多的招生自主權,各地在統一的基礎上各自出臺本地區的招生考試辦法,體育教育專業考試發生了較大變化。1993年1月,國家體委下發《關于深化直屬體育院校教育改革擴大辦學自主權的若干意見》,給體育院校充分的自主辦學權利,調動了體育院校進行體育專業教育改革的積極性與主動性[10]。1999年2月,隨著《關于進一步深化普通高等學校招生考試制度改革的意見》的頒布,原先國家高度集權的高校招生考試權力進一步下放,各地區有權選擇學科組合和考試組織形式,一些高校也被賦予更多的自主招生權[10]。或追求操作簡單,或方便組織管理,或為公平公正,越來越多的省份在體育教育專業考試中只考試身體素質(詳見表1),專項技能逐漸被邊緣化甚至被完全淘汰。截止到2017年,已有河北、山西等15個省份取消了專項技能考試。

表1 體育教育專業招生考試情況一覽表

3 各個歷史階段的招生考試辦法與標準

3.1 高考制度探索與初建階段的招考辦法與標準

自1952年始至1965年止,這十多年間,統一高考制度在摸索中曲折發展。此階段的招生工作由國家教委統一領導,而體育、藝術、軍事類的招生,由招生院校根據統一政策,再結合專業及院校的特點制定相應的招生章程。全國統一進行文化考試,體育、藝術類再分別進行專業加試。其中體育專業招生主要有三種形式:第一種方式以體育特長生報考體育院系為主,具體方式是“由各體育院校招生負責人到中學對考生的專項技能進行考核和評價”[11],最后再擇優錄取;而考試內容以專項技能考試為主。第二種方式是一部分參加高考選擇“服從組織分配”的學生被調劑到體育專業,因此,此階段招收的一部分體育專業學生實際上并不是專業出身。除此之外,還有一種招生方式是“直接保送一批中小學體育教師和師范學校畢業的學生到體育院校進行深造[12]。”因此除第一種招生方式外,本階段的其他兩種招生實際并不涉及專業技能加試。

3.2 推薦入學階段的招考辦法與標準

受“文革”影響,1966-1971年的幾年間,全國各項招生工作均處于完全停滯狀態。恢復招生后,1972至1976年期間的推薦入學階段,體育專業招生的形式主要是對推薦上來的工農兵學員進行體育專業加試,加試的內容則包括身體素質項目和專項技能兩部分[11]。1972年9月,青海省在青海師范學院增設體育系并招收了53名體育專業學生,成為“文革”期間唯一在學校新設體育專業的省份[2],青海師范學院也成為“文革”期間唯一在學校新設體育專業的高等院校。

3.3 自定考試內容和評分標準階段的招考辦法與標準

高考制度恢復伊始,受時間、教材等諸多因素的制約,加上之前“文革”對教育事業的強烈沖擊,全國缺乏統一的體育教育專業考試內容和評分辦法,考試不便全國統一進行,因此這個階段的考試內容和評分標準都由各省自行確定。但各省自定的考試內容大同小異。

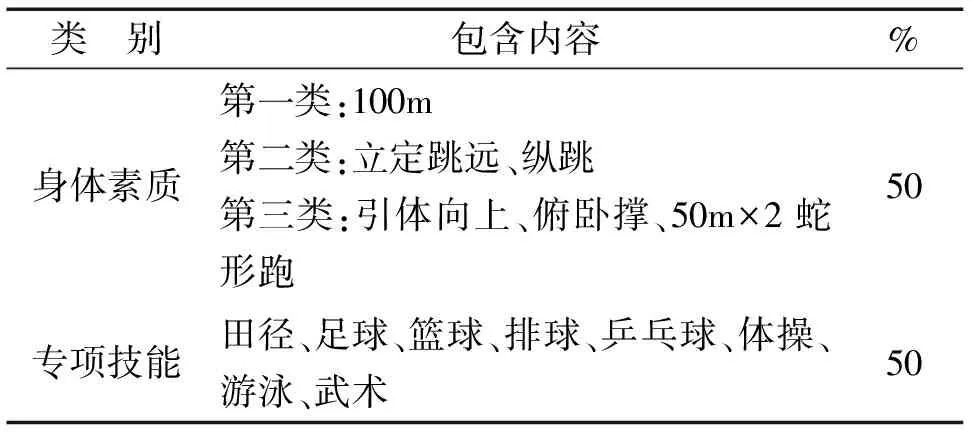

表2 1977-1985年間體育教育專業考試內容一覽表

這個階段,體育教育專業考試的內容主要分為身體素質和專項技能兩部分,其中身體素質部分主要包含3類6項:第一類只有100m跑這一項,主要考察速度素質;第二類包括立定跳遠、縱跳兩項,主要考察力量素質;第三類包括引體向上、俯臥撐、50m×2蛇形跑三項,主要考察力量素質和靈敏素質。專項技能主要包括田徑、體操、足球、籃球、排球、游泳、乒乓球、武術等8個項目[11]。其中身體素質成績和專項技能成績在總成績中各占50%(詳見表2)。

3.4 統一考試內容和評分標準后的招考辦法與標準

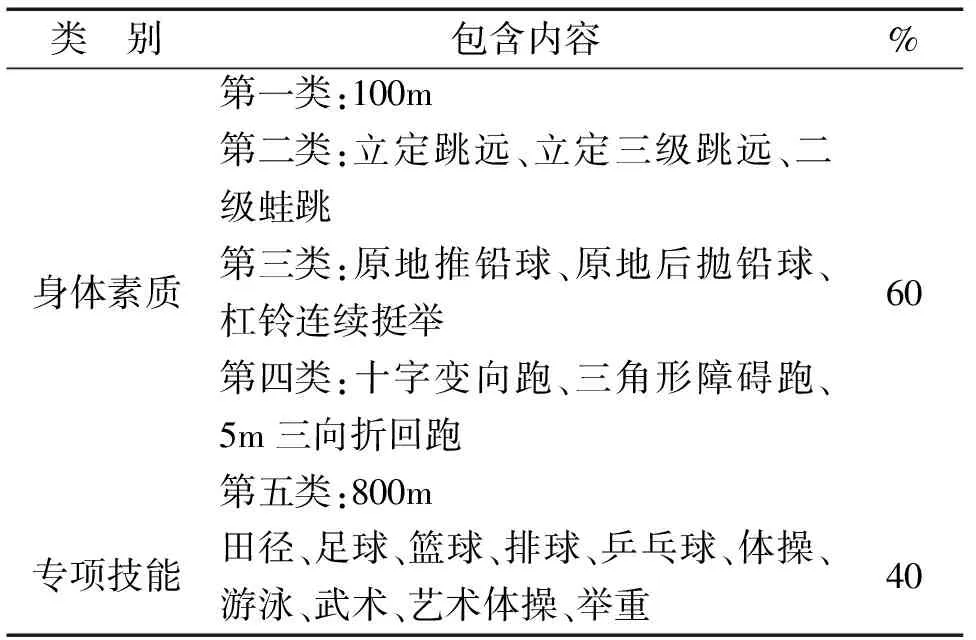

此階段的考試內容仍然分為身體素質和專項技能兩部分,但具體考試項目有所變化。身體素質由原來的3類6項增加到4類7項,第一類仍然只有100m這一項;第二類有所變動,由前一階段的立定跳遠和縱跳改為立定跳遠和立定三級跳遠兩項;第三類改為原地推鉛球和原地后拋鉛球兩項;第四類包括800m跑和十字障礙變向跑兩項[13]。從考試內容的變化來看,這個階段身體素質部分僅保留了前一階段的100m跑和立定跳遠項目,其余的縱跳、引體向上、蛇形跑和俯臥撐等考試項目均被淘汰。新增加了立定三級跳遠、原地推鉛球、雙手后拋鉛球、十字變向障礙跑和800米跑等項目[14],考試內容變得更詳細、更具有代表性。專項技能的考試內容則和前一階段沒有多大實質上的區別,還是以田徑、足球、籃球、排球、體操、游泳、乒乓球、武術等8大項為主(詳見表3)。

表3 1986-1988年間體育教育專業考試內容一覽表

與前一個階段相比,本階段在身體素質部分的項目設置上表現出較強的科學性和專業性。以立定三級跳遠取代縱跳、推鉛球代替俯臥撐考察考生的力量素質,客觀地說,考試內容更具有科學性和針對性。尤其是新增的幾個考試項目,除了十字變向障礙跑現已被摒棄外,其他幾種項目至今仍在各省的體育教育專業招生考試中被沿用。

除考試項目有較大變化之外,身體素質和專項技能所占的成績在總成績中所占的分值和比例也發生了較大變化。根據1986年國家體委頒發的《普通高等學校體育專業招生體育考試評分標準與辦法》的規定,身體素質成績所占的比例由前一階段的50%升至70%,專項技能成績的比例則由前一階段的50%下降到30%。此次對各項成績所占比例的調整相對來說影響較大,尤其對身體素質突出但專項技能稍弱的學生產生了較大影響。這就迫使這部分專項技能較差的學生必須不遺余力地去提高自己的專項技能,從長遠來看,這有利于提高體育教育專業學生的生源質量。

3.5 全國統一的基礎上各省有所選擇階段的招考辦法與標準

20世紀九十年代初,體育教育專業招生考試內容仍包含身體素質和專項技能兩部分。其中身體素質考試項目從4大類7小項被細分為速度素質、力量素質、靈敏素質、耐力素質等5大類11小項,增加了二級蛙跳、杠鈴連續挺舉、三角形障礙跑、5米三向折回跑等4項;專項技能從原先的8項增加至10項,增加了藝術體操和舉重兩項(詳見表4)。

表4 九十年代初體育教育專業考試內容一覽表

除100m跑是必考項目外,各省(市、區)可在其他項目類別中按要求選取3項,連同100m跑組成體育專業招生的考試項目,亦即身體素質考試項目為4項,考生可從10項專項技能項目中任選一項作為專項技能進行考試。體育專業總成績按身體素質成績占60%、專項技能成績占40%的比例計算。

隨著上世紀九十年代中期招生考試制度的改革,地方被賦予更多自主招生權,考試內容越分越細。除此之外,各地亦可根據本地區的特點增設其他相應考試項目供考生選擇,但增設的項目必須具備完整的評分標準與辦法,并報教育主管部門備案后方可實施,專項技能數量呈逐年增多的趨勢。評分標準亦有不小變化,由上世紀九十年代初期的統一標準逐漸過渡到現在各省自定標準。根據各地的考試辦法及評分標準,考生的體育專業總成績中身體素質成績占60%~80%不等、專項技能成績占20%~40%不等(詳見表5)。

表5 當前體育教育專業考試內容一覽表

4 對當前體育教育專業招生考試的討論

從高考制度正式確立開始,體育教育專業招生考試制度在摸索中不斷改進和完善,從最初的全國統一考試到推薦入學,經過在十年動亂中的停滯與掙扎,再到如今全國在統一招生的基礎上各省有充分的自主選擇權,各階段都有其特殊的歷史背景,每個階段的招生考試形式及評分標準都不盡相同,甚至相差甚遠。但總的來說,體育教育專業招生考試在不斷摸索與掙扎中得到了良好發展,為高等院校選拔了數以萬計的體育教育專業人才,為我國體育教育事業的蓬勃發展做出了卓越的貢獻。

但同時也出現不少問題。例如各省自定標準后,各地自定的考試標準不一樣,導致出現相同的考試項目、相同的考試成績,但根據不同省份的評分標準進行量分就會得到不同分數的現象(見表6)。

表6 甘肅、北京、遼寧三地不同評分標準下的鉛球得分

假設某一位考生的鉛球成績為11.00m,都按百分制計算的話,按甘肅省的評分標準他只能得71.54分,按北京市的評分標準他能得76.28分,但按遼寧省的評分標準他能得81.48分,三者之間最大分差為9.94分,差距非常大。考生的實力相當,但在不同標準下得到的分數卻有天壤之別,有失公平公正。除鉛球項目外,還有很多地區的項目評分標準都存在同樣的問題。這種項目相同但在不同地區的評分標準卻不一樣的現象,反映出各地評分標準不統一。這也是招生考試權利過于分散、各省自定標準后帶來的一大弊端。有必要盡早對各個項目的評分標準進行修訂,對具有普遍意義、選考較多的項目,有必要全國統一標準,這樣方能讓考生公平競爭。

另外對于是否需要考試專項技能,學界也持有多種意見。根據對體育教育專業學生和體育教育專業院系主管領導的調查,82.0%的體育教育專業學生和92.1%的院系主管領導均認為,有必要在體育教育專業招生考試中進行專項技能考試[15]。被調查的學生普遍認為,專項技能是體育教育專業學生必須具備的技能,考查專項技能既是對長期堅持專項技能訓練的考生的一種激勵,還能通過考試區分好壞、拉開差距,將投機取巧者拒之門外,有利于高等院校選拔優秀的體育教育專業人才。院系主管領導認為,在體育教育專業招生考試中進行專項技能考試,有利于考生進入大學后形成“一專多能”,從而更好地滿足基礎教育需要;而作為未來的體育教師,體育教育專業學生至少應該有一項比較擅長的運動項目,這有利于他們走上工作崗位后,吸引學生參加體育活動和進行身體鍛煉。但如今在體育教育專業招生考試中,已有半數省份不再考試專項技能,最終也導致高校招收的體育教育專業學生生源質量參差不齊。從長遠看,這不利于我國體育教育事業的健康發展。

從新中國成立伊始至今,體育教育專業招生考試經歷了五個截然不同的歷史發展階段。從建國初期的高考制度探索與初建狀態,到如今各省在全國統一的基礎上有充分自主選擇權,每個階段的考試內容、項目分值都略有差別,體育教育專業招生考試制度在逐漸完善。美中不足的是,由于自主招生權和自主辦學權的下放,地區與地區之間、高校與高校之間的招生考試辦法、招生錄取辦法不盡相同,甚至相差甚遠。加之近年來越來越多的地區對報考體育教育專業學生不再進行專項技能考試,對體育教育專業考生的入學要求高低不一,導致招進來的體育教育專業學生的運動技能水平參差不齊,甚至出現部分體育教育專業學生畢業后無法勝任中小學體育教師崗位的情況。體育教育專業招生考試制度似乎已到非改革不可的邊緣。