周瑞文:用畫筆訴說江南情

周懿

“在浙江美術界,小時候放過牛的大概只有我一個吧?”坐在面前的油畫家周瑞文笑著說起這句話,有著一種云淡風輕的坦然。

他的工作室整潔而敞亮,墻上掛著兩幅作品。畫面中的放牛娃,頭戴斗笠,騎在牛背上,徜徉于青山碧水間,那份純凈感,一下子把人拉回到半個多世紀前的純真年代。

牛背上的藝途苦旅

回憶過往,走上藝途大半生的周瑞文至今仍感念60年前給他指引道路的初中老師——那位充滿藝術理想的周晉甫先生。因為未能如愿考入美院成為藝術家,周晉甫先生便“燃燒”自己成為一盞明燈,將全部心力奉獻在培養下一代學生的美育發展中。

1961年,從小熱愛畫畫又有天賦的周瑞文,以優異的成績通過了浙江美術學院(現中國美術學院)附中的選拔。從此,這雙插秧割稻的手,握住了改變命運的畫筆。

“在附中的時候,每天就是畫畫和看書。小時候農村學校書太少,進了附中有圖書館,就把圖書館的書借了個遍。”勤奮與好學,讓這個來自田間地頭的放牛娃,像春日的禾苗一樣朝氣蓬勃地成長。四年的附中訓練,他打下了扎實的美術基礎和文化功底。畢業后,他考進美院油畫系,正式開始了油畫學習和創作的專業道路。

1967年9月,大學二年級的周瑞文與老師鄭勝天、徐君萱合作了油畫《人間正道是滄桑——毛主席視察大江南北》。作品一經問世,即風靡全國,第二年春天,入選了在北京舉行的全國美術展覽。1969年春,此畫成了廣州春季交易會大門外的形象宣傳牌,同時,被眾多出版社印成大幅彩色宣傳畫,在全國發行數千萬份,還被印在像章、鋁板、塑料、瓷器、搪瓷等材料上,流傳甚廣。

周瑞文近照。A recent photo of Zhou Ruiwen

回顧往昔,周瑞文的藝途并非一帆風順,但他作品中的春夏秋冬、山川田野總是洋溢著浪漫主義的正能量,正如他的笑口常開,“我們小時候,農村生活很艱苦。水田里有吸血的螞蝗,薄薄的稻葉鋒利得像裁紙刀,一不小心就會劃開農民的皮膚,汗水淌過傷口時生疼。但是農民們很容易滿足,當秋風吹起滾滾麥浪,那一瞬間的豐收喜悅是發自內心的。”他笑說自己是個種田能手,能把秧苗插得又快又直。他還分享了選種子的經驗:“把種子放進鹽水里,沉下去的就是好種子,浮起來的那些就會被篩選掉了。”

或許,喜怒哀樂不過是人生四季給予的精彩饋贈,生活就像一杯苦澀的鹽水,讓那些美好的種子沉下去,被分辨出來,通過辛勤的耕種,在未來結出累累碩果。

《茶歇》。Tea Break, an oil painting by Zhou Ruiwen

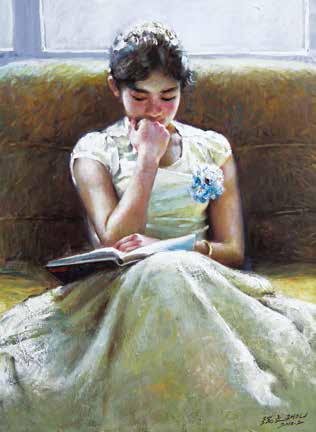

《閱讀的女孩》。Reading, an oil painting by Zhou Ruiwen

報紙中的美術情懷

1978年9月,周瑞文調入《浙江日報》社,從此開始了與報紙的近40年情緣。

作為媒體人的周瑞文,見證了兩份全國知名報紙——錢江晚報和美術報的誕生與壯大。1987年,錢江晚報正式創刊。錢江晚報每天的頭版漫畫,成了他堅守以畫傳情的組稿陣地。同時,他立足強大的文化根基,發掘本土深厚的藝術底蘊,開辟了《畫廊》欄目,將陸儼少等老一輩書畫大家的藝術作品展現給大眾,同時也打開了一扇窗,將國內外優秀的美術作品帶進老百姓的視野。接下來的幾年中,他還負責組織了系列連載漫畫《八戒外傳》,寓教于樂,廣受歡迎,成為一代人的記憶。

一手是畫筆,一手又端起相機。周瑞文挑起了錢江晚報美術攝影部的大梁。上世紀90年代初,他走街串巷、下鄉采風,和部里同行一起鏡頭記錄下了江南景致與人世百態,為那些一去不復返的歲月打上了時代的特殊注腳。

1993年,美術類專業媒體美術報在浙江日報與中國美術學院的強強聯合中應運而生,周瑞文又參與到了美術報的創刊工作中。

周瑞文回憶當年創刊的艱辛,“我們在招待所后面三間陰冷的平房工作,沒有陽光,老鼠亂竄。某日早晨,廣告部主任一打開抽屜,一條小蛇哧溜竄出來,多嚇人。”就是這樣艱苦的條件下,周瑞文和那些老報人,用赤誠與熱情,一步一個腳印,創出了后來的輝煌:美術報對中國首屆藝術博覽會進行全方位報道;協助中央美院范迪安先生等辦起會刊;走南闖北,遍訪關山月、何海霞等名家,請他們共同創作出丈八匹國畫巨作;一篇《騰空出世“美人鳳”》的話題報道,展開藝術介入城市的激烈討論;關于吳冠中“筆墨等于零”的學術爭鳴更是在美術報首發并持續數年;1995年,美術報主辦“中國和亞太地區少兒書畫大賽”,來自中國、日本、韓國、澳大利亞等國的兩萬多名學生參加,3萬多件作品參賽,影響深遠……因為致力于報道正在興起的中國藝術博覽會,周瑞文與吳冠中、靳尚誼等被頒發瑞士拉舍爾獎。

畫筆下的江南鄉情

2005年,退休后的周瑞文全身心投入到美術創作和美術活動之中。他參與主持創辦了浙江省國際美術交流協會和浙江當代油畫院。而他堅持不懈的主業還是油畫創作。

有評論家說,周瑞文的畫是“筆下留情”。一方面,他筆下的江南女子,巧笑倩兮,眉目生情;另一方面,他畫的江南風景,在田園牧歌的詩意抒情中,留下了他作為江南畫家的那份赤子情——小橋流水人家,春天的綠草如茵,秋季的麥浪滾滾,你仿佛可以聽到水浜邊放牛娃歡快自在的笑聲、感受到河塘里鴨子撲扇翅膀打起的晶瑩水花……

周瑞文說:“情感不是嘴上說的,要體現在畫里面。那種共鳴的情感是人類共通的。”共鳴是美好,是愛,與人種、膚色、語言無關。上世紀90年代起,周瑞文就受邀赴美國、法國、日本、德國、葡萄牙、西班牙、馬來西亞等國辦展。早年在東京畫廊展出時,其作品就被銷售一空,而且很多是當地的畫家購藏,這讓主辦方很驚喜——要知道,日本畫家很少買畫。或許是畫中情景的真誠,或許是對中國美好的向往,這份畫里的“真”,打動了觀者,讓藝術成為跨越語言的交流方式。

《美國紐約大都會博物館里臨畫的女郎》。Girl Making a Copy at the Metropolitan Museum?of Art, an oil painting by Zhou Ruiwen

對于藝術創作,周瑞文有著自己的堅守,正如他所說,“現在藝術圈有些人只顧表述自己的心景,無視觀者的感受,創作中一味搞新潮、玩時尚,以觀眾看不懂為榮。或許從其個人的角度來看是可行的,但我不喜歡這樣。我的畫筆,要表達我對這個世界的美好人生和事物的頌揚,追求我內心的‘真實與‘情感。”