幾種提高兒童空間的設計手法

蘭天

(中國城市建設研究院有限公司,北京100120)

1 引言

不同于成年人相對固化的思考模式,兒童的思維模式處于慢慢形成的階段,他們周圍的生活環境能影響甚至改變兒童行為習慣。當人們的設計對象是兒童時,設計師需要研究不同年齡階段兒童的心理行為,讓設計作品安全且舒適,給兒童提供優質的空間環境[1]。

不同于成年人,兒童對空間的定義和需求不會那么明確,成年人腦海中對于空間的需求相對清晰,他們可以根據自己的性格喜好判斷出自己想停留及意向生活空間的大概形態。如果說空間對于成年人來說是選擇,那么空間對于兒童就是引導。形態不同的空間不僅能引導兒童認知和探索世界,還能引導兒童生活、運動、玩耍、學習等。教育專家蒙特梭利的書中也提到:給孩子一個適合他們年紀的可以探索和發展的空間,像一個觀察者一樣尊重并捕捉他們的敏感期,由孩子來領導他們自己的成長和學習步調,并為他們的成長提供適當的天然的學習材料。

在使用性質方面,兒童的日常空間分為休息和玩耍2 大類。在大部分兒童頭腦里,他們主觀把不同使用空間進行混合,沒有明確的空間定義。根據他們的年齡特點,空間在他們腦海里可能簡單地分為熟悉的空間和不熟悉的空間。對于熟悉的空間就像親人,在兒童心里是一種安慰和保護,在熟悉空間里,他們很快就會放松下來。在陌生空間里,兒童可能需要更多的時間來觀察。所以服務于兒童的公共空間需要溫和的色彩、照明、溫度,并且需要做一些兒童喜歡的細節(無家具的空地,局部不同造型和色彩的墻面裝飾),盡可能讓兒童適應和喜歡新的環境。不管是生活還是玩耍,任何空間設計都是基于安全和舒適前提下展開,兒童階段正是生長發育的時期,好的空間環境是健康成長的基礎保障[2]。

了解兒童需求才能設計出更適合他們成長的空間,設計師可以通過不同方面考慮和營造出更適合兒童的空間環境:

2 如何營造出孩子們的專屬空間

首先大部分兒童空間有成年人輔助參與,但主角應該是兒童。兒童專屬空間的功能和尺度應充分考慮兒童使用前提下設計。結構上可能采用剪力墻結構,提高了空間利用的同時減少柱邊對兒童的磕碰。交通空間設計中也需要充分考慮兒童心理及生理特點,設計中盡量降低踏步高度,樓梯扶手設計考慮成人和兒童雙層扶手。空間設計中,根據兒童活動流線大多為折線或者曲線,設計時適當增加門廳和走道寬度,提供更多兒童折返后的交流活動空間門窗設計考慮兒童身高特點,在滿足規范和安全的前提下,設計出滿足兒童尺寸的門洞,增加兒童空間使用的趣味性。設計出滿足兒童尺度的窗戶,讓兒童可以放眼看到室外,滿足兒童不同的好奇心。

3 構建空間的具體方法

3.1 增加有趣的空間設計

考慮增加特殊空間的設計,比如:凹空間。雖然這樣的空間沒有切實的功能,大多采用規則的設計避免這樣的空間,但是,考慮孩子們在其中游戲,如原始人一般自由地建立對環境的認識,并在其中自得其樂。他們可以在其中躲藏、露面、休息、跑來跑去。空間互相分離或連接,通行或繞行,得到了各種各樣的生活空間[3]。

在孩子們的眼中感知到的世界充滿了各種感覺、體驗、尺度以及色彩,如果這個世界還要與成人共處,就很有必要使用雙重尺度,讓每個人都能適應環境。然而,要適應的不僅有尺度,還有空間的感知特性。因此,設計師應該從建筑的內部開始思考最基本的思維模式。首先,中央空間作為公共空間,你可以從這里通往各個教室。這是一個平坦光滑的空間,可在視覺和觸覺上提升感知能力:圓形的庭院將戶外引入室內;采光天窗深度超過了2m,將人帶入一個色彩斑斕的世界;通往教室的通道帶有可折疊的隔斷和深深的窗口,這些地方也可以當成允許孩子們進入的個人空間。這些都是提升觸覺空間的資源,從而避免設計出一個純粹的視覺空間。

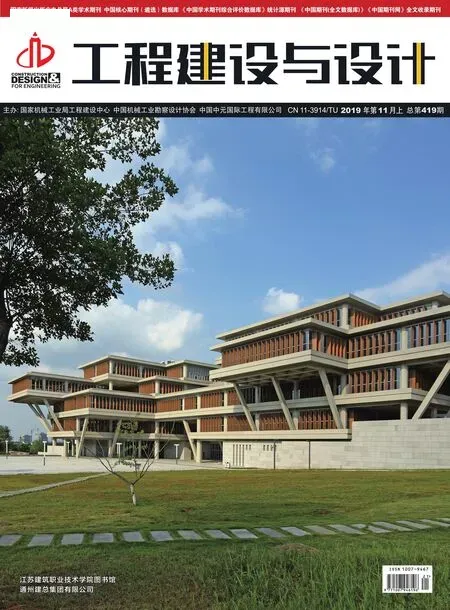

3.2 豐富的建筑立面和造型可以創造出兒童的想象空間

無論運用哪種設計手法,真正好的建筑造型應該是有機的、有生命的。特別當受用群體是兒童的時候,一個有豐富造型的建筑從進入兒童眼簾的第一刻起,很容易在兒童的腦海里生根、發芽,激發兒童的想象力[4]。

3.3 營造出流動同時有秩序的空間

兒童活動的軌跡不像成年人那么固定,流線也沒有那么清晰。相對成年人固定時間有相對固定的空間來說。兒童的活動流線更加得隨機,時間也不會那么固定。為兒童設計不同功能的房間或者建筑,可以在隨機找出固定的一些規律,盡量空間聯系緊密,擴大服務空間的輻射半徑,兒童使用起來便捷。

為了培養一個兒童優秀的性格和習慣,設計師需要考慮怎么樣營造出有秩序的空間。空間應該功能劃分明確,把學校變成家,幼兒園或者學校不僅僅是傳統意義的類似教育場所,而是要變成兒童學習玩耍的歡樂園地。賦予建筑更多細節和內涵,充分考慮幼兒園的生活習慣,設計出滿足且適當制約他們行為的空間。

3.4 將建筑與自然相結合的空間

兒童空間設計中還原自然的空間環境尤為重要。兒童空間的設計不僅僅是單純規范、滿足綠地率。好的自然景觀,可以促使兒童身心健康發展。還原一種接近自然的生活模式,讓兒童的生活環境中圍繞著綠色植物,是每個設計師的義務。設計中考慮適度增加山、水、園、林,增加空間意境。可以培養兒童從小對美的認識,提高兒童欣賞水平及對美的追求。“家”為此次設計的原型,表現了對孩子們校園生活的特殊關懷。校園被分割成多座不同尺寸的小規模坡屋頂建筑,這些建筑圍繞中央庭院設置,形成了一個微型村莊。每座建筑中的房間都面向中庭,形成了房間—中庭—庭院的關系,在私密空間與公共空間之間創造了多個層次的互動,這樣的設計不僅尊重了學生的心理需求,也滿足了他們日常活動的需要。坡屋頂和方形窗戶的想法最初源自孩子們所作的畫,這些畫是他們對家的想象——溫暖且使他們的心靈有歸屬感[5]。

4 結語

高談孩子是祖國的未來,可能這句話太空,目標太大。以設計師的角度如果能在設計細節處處考慮到兒童生理和心理,在有限資源和環境下用心設計出有細節的作品,服務兒童,幫助兒童,讓美好空間變成他們未來欣欣向榮生活的敲門磚。