考慮水量和排污量的城市二維初始水權分配優化模型

劉佩貴,馮 源,尚熳廷,劉宏偉

(1. 合肥工業大學 土木與水利工程學院,合肥 230009;2. 合肥工業大學 汽車與交通運輸工程學院,合肥 230009;3. 南京水利科學研究院,南京 210029)

初始水權分配模式的提出,有效地刺激了節約用水的內在激勵機制,并促進了經濟社會的內涵式發展[1]。因此國內眾多學者對初始水權分配開展了相關內容的研究,涌現出了分配模型或方法方面較多的研究成果[2-4],這些成果從水量角度建立了初始水權分配模型,為初始水權的科學分配提供了可供參考的方法。然而,水量和水質是水資源不可分割的有機整體,質以量為載體,二者之間相互作用、相互制約。若僅以水量為依據開展初始水權分配,忽略水環境容量,則可能不能從根本上緩解水質型缺水危機及水環境惡化問題。為此,在初始水權分配過程中,有必要同時考慮水量與水質,而水質與排污量之間存在密切的聯系,為便于量化初始水權,將水質用排污量指標進行衡量,即從水量和排污量二維角度出發,研究初始水權的分配,為實現水量權與排污權統一分配提供理論支撐[5]。

目前,已有以流域為例提出二維初始水權的概念[6,7],該定義擴展了初始水權分配的內涵和屬性,推動了初始水權的發展,但受供需水特點、產業結構、水環境容量、水資源狀況等因素的影響,城市初始水權分配過程中,需考慮的分配指標區別于流域初始水權的分配。為此,本文以合肥市為例,在同時考慮水量權和排污權分配的基礎上,通過構建二維評價指標體系,綜合考慮經濟、社會和水環境效益,建立城市二維初始水權分配優化模型,尋求水權分配與效益最大化的最優分配模式,以期為城市水資源的初始水權分配、合理制定水資源開發利用和污水排放方案等提供科學依據。

1 研究區概況

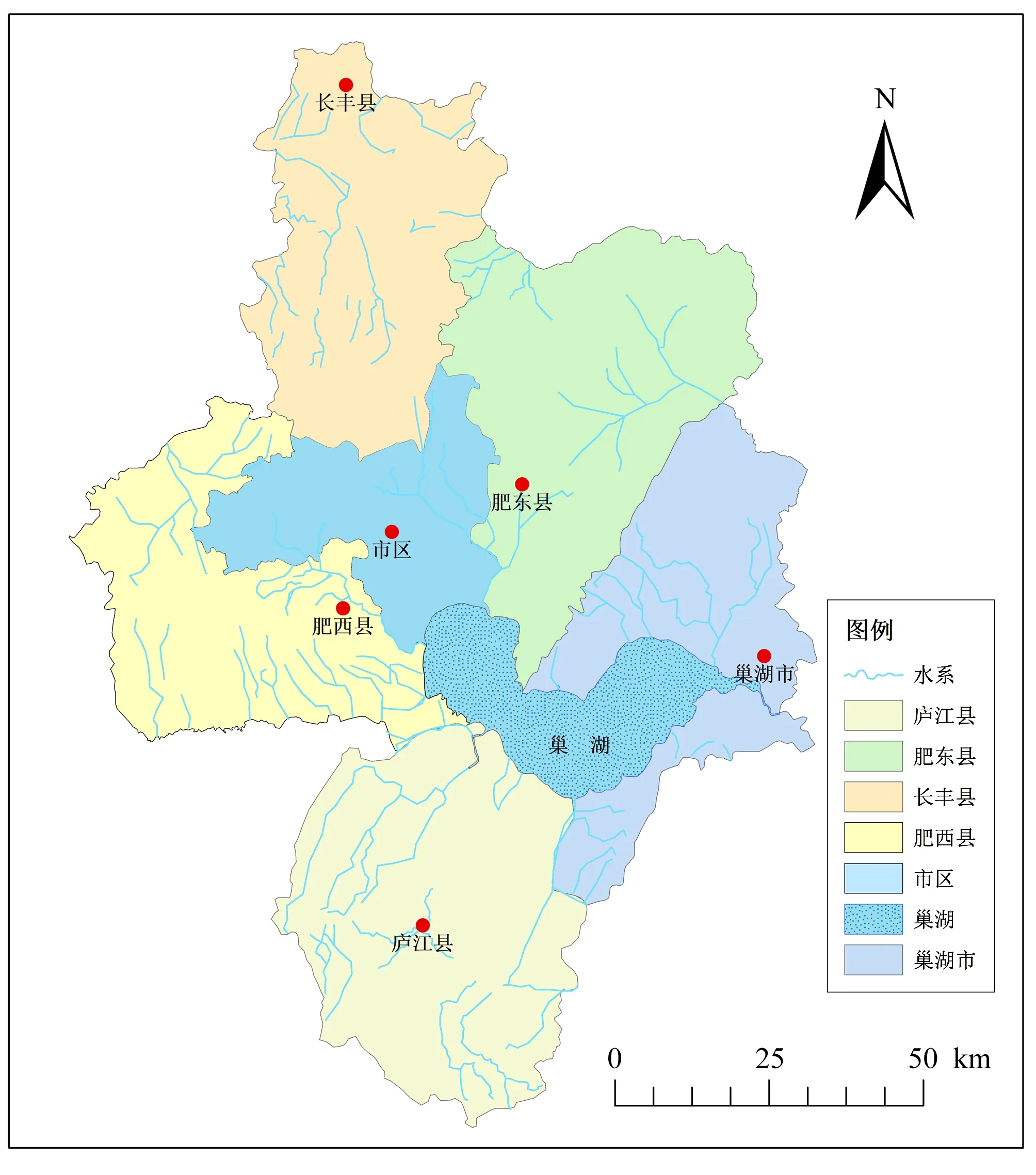

研究區地處江淮丘陵地帶,現轄巢湖市、肥東縣、肥西縣、長豐縣、廬江縣、瑤海區、廬陽區、蜀山區和包河區一市四縣四區(圖1),面積1.14 萬km2,屬北亞熱帶濕潤氣候區,1956-2015年多年平均降水量和蒸發量分別為1 032 mm和703 mm,汛期降水量占年降水量的60%以上,降水量年際變化較大。

圖1 研究區范圍示意圖Fig.1 Study area

研究區內河流多為山丘雨源型河流。合肥市供水總量32.18 億m3,地表水源供水量31.12 億m3,其中跨流域調水3.16 億m3,地下水源供水量0.39 億m3,其他水源供水量0.67 億m3。研究區內的污水排放量分為集中式和分散式兩種形式,污水排放總量50 085 萬t/a,由污水管網收集后經污水處理廠處理達標后排出。現階段,研究區已建成城鎮污水處理廠23座,總規模133.5 萬m3/d,其中城區11座,規模105.5 萬m3/d,下轄縣(市)12座,規模28.0 萬m3/d。經污水處理廠處理后污水中的COD、BOD、SS、TP等污染物含量顯著下降,水質明顯好轉,極大地減輕了城市污水對周邊水體的影響。

2 二維初始水權分配優化模型

2.1 構建初始水權分配指標體系

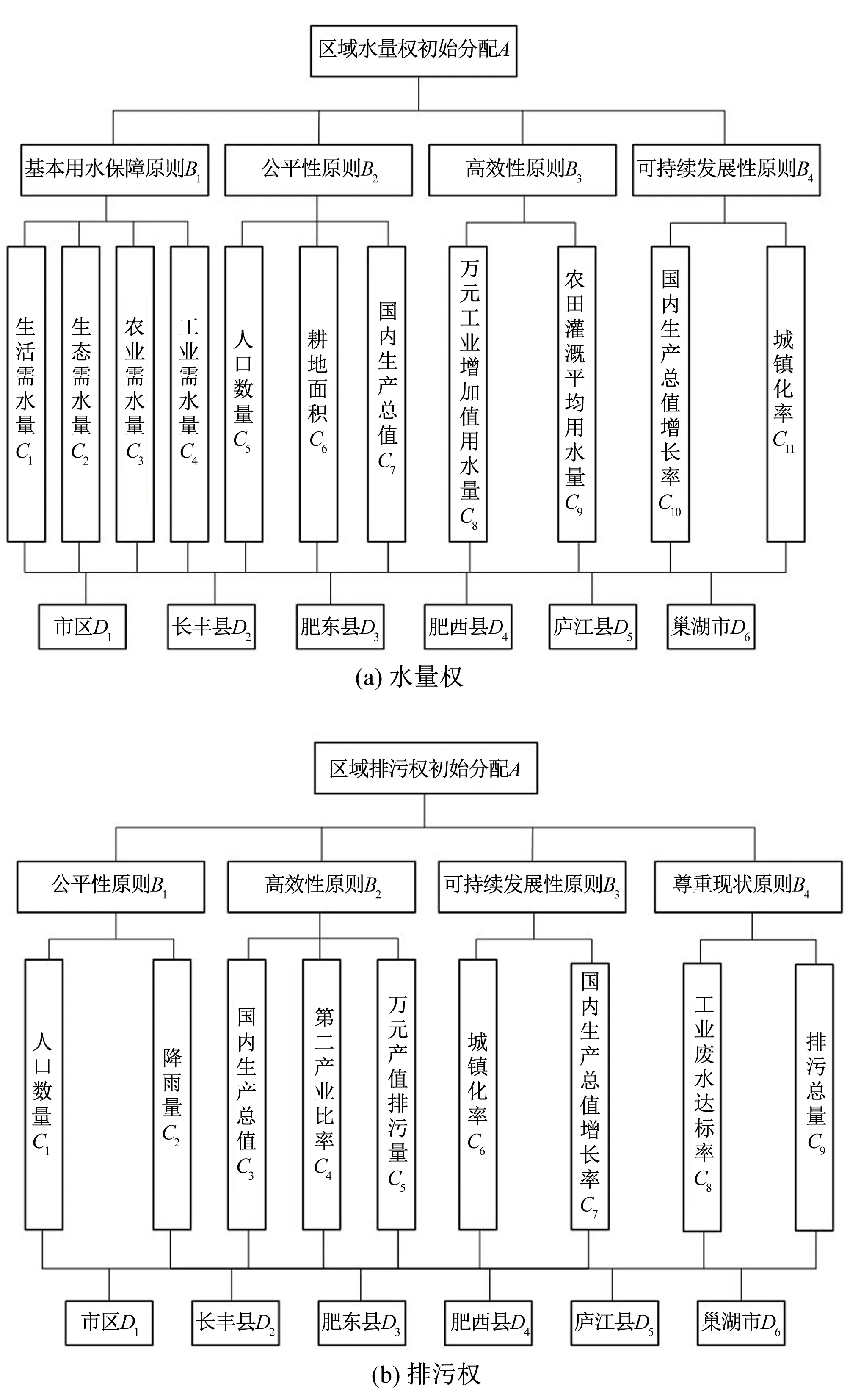

初始水權分配指標構建的科學性和代表性直接影響到分配結果的合理性與可行性,其構建原則隨研究目標與內容不同而不同[8]。本文緊密圍繞城市供需排水特點,結合研究區水資源和水環境容量現狀以及二者之間相互影響相互制約的關系,以基本用水保障原則、公平性原則、高效性原則、可持續發展原則和尊重現狀原則為依據,分別構建了水量權和排污權的指標體系(圖2)。

圖2 城市初始水權分配指標層次結構Fig.2 Indicator structure of urban initial water rights allocation

(1)基本用水保障原則:生活、農業、工業和生態用水是維持社會、經濟、生態和諧發展的基本用水條件,本文以區域生活、農業、工業和生態用水量作為衡量基本用水保障原則的指標。

(2)公平性原則:人口數目指標反映了“社會公平”;耕地面積反映了“面積公平”;國內生產總值反映了“經濟公平”。而在排污權分配中,降雨量反映了水環境容量的天然稟賦情況,體現了“天然公平”[9]。

(3)高效性原則:高效性體現在萬元工業增加值用水量和農田灌溉單位面積平均用水量,在進行排污權分配時則以第二產業比率、國內經濟生產總值及萬元產值排污量這三個指標來體現高效性原則。

(4)可持續發展原則:該原則指在滿足區域當下需求的同時還應保證后續發展的持續性,本文通過國內生產總值增長率和城鎮化率來體現區域的可持續性發展,保障經濟、社會、資源和環境保護協調發展。

(5)尊重現狀原則:意味著新方案相對于現行方案變動盡量少,如果新方案相對于現行方案變動較大,則會導致一些不利于區域發展的因素出現,因此在排污量分配方面選擇代表現狀排污能力的現行排污總量和工業廢水達標率來體現尊重現狀原則。

綜合上述各個原則下不同指標的含義分析可以看出,基本用水保障原則、公平性原則和尊重現狀原則反映了了水資源系統與社會系統之間的關系,而高效性和可持續性原則分別反映了水資源系統與經濟系統和水環境系統之間的關系。每一項原則均可作為審視城市初始水權分配狀態的一個視角,且每一項指標均是對原則的具體刻畫和描述,該指標體系既與流域初始水權分配指標有個別共用指標[9],也有反映城市初始水權分配的特殊指標,因此,圖2中的指標體系具有一定的代表性與科學性。

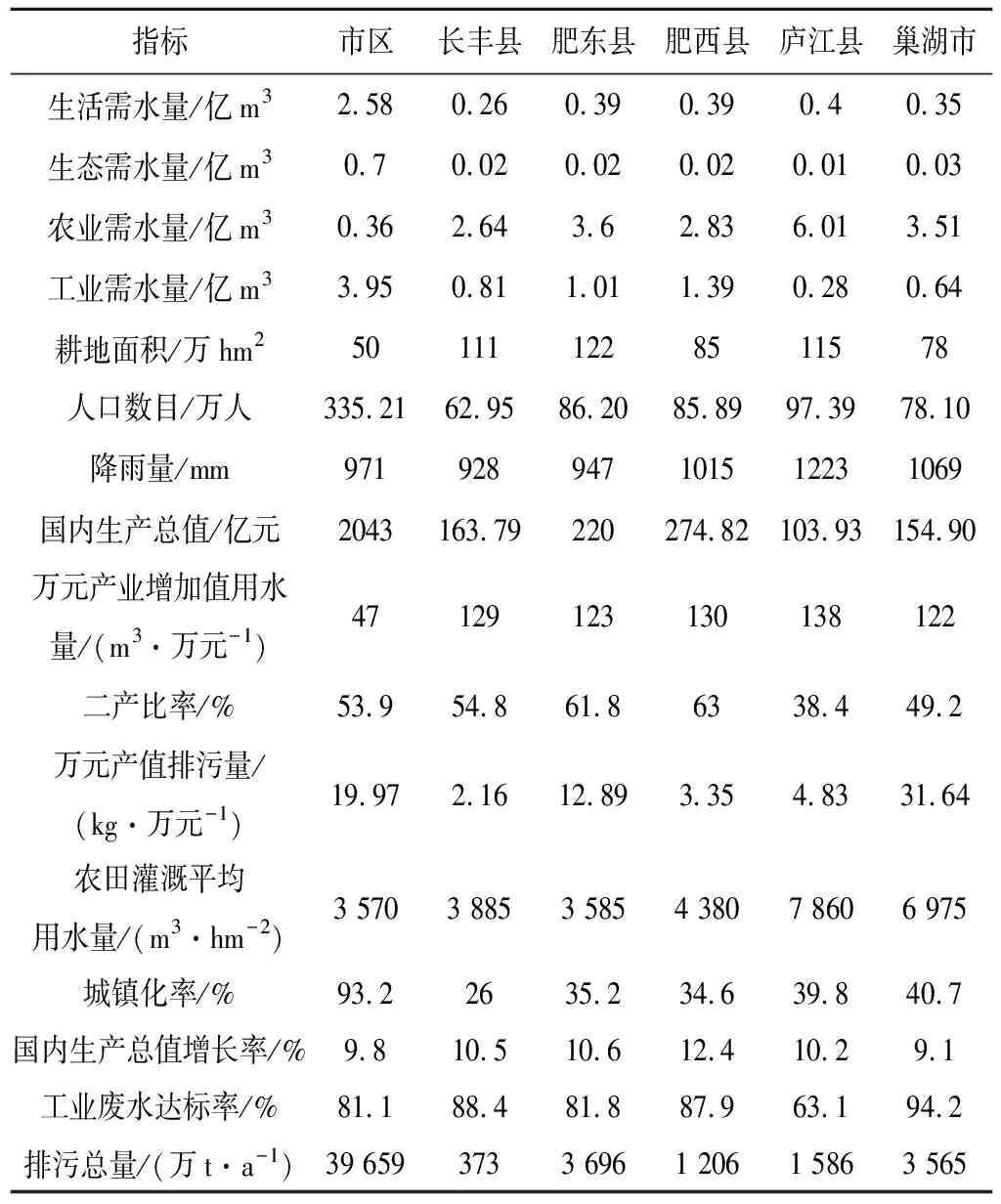

根據公開發布的2015年《合肥市水資源公報》及《安徽省國民經濟與統計年鑒》,確定了各個指標的取值,如表1所示。

表1 研究區各評價指標取值Tab.1 Value list of each evaluation index in the study area

2.2 建立二維初始水權分配優化模型

因水量與排污量大小相互影響,為合理優化初始水權分配結果,將圖2中得到的水量與排污量權重為自變量,以多目標優化模型為基礎構建城市二維初始水權優化模型[10],提出從經濟效益、社會效益、水環境效益三方面尋求水權分配與效益最大化的一種優化分配模式,其目標函數分別如式(1)、(2)和(3)所示。

(1)社會效益。體現了社會資源分配的公平性以及各行政區之間的和諧關系,能較好地反映出各行政區對水權分配的滿意程度,促進居民節水意識,提高用水效率。用需水量與分水量、實際排污量與分配排污量之間的差值最小來反映擬分配區的社會效益:

(1)

式中:F1為社會效益目標;ω1為需水量;xi為分水量;pi為實際排污量;yi為分配排污量。

(2)經濟效益。為保證不同類型的主體在其約束條件內,達到社會經濟效益最大。在二維水權優化配置時,僅考慮分配水量所帶來的經濟效益,即用該地區分水量與單方水GDP產出量乘積來表示:

(2)

(3)水環境效益。水資源開發利用過程中,應使城市所處生態環境受損傷越小越好,所以用排污量越小越好進行刻畫水環境效益。

(3)

式中:F3為該地區水環境效益目標;其他指標含義同前。

約束條件:①在用水總量紅線及環境容量控制下,應保證各地區分配水量之和小于等于該地區可分配水資源總量;②各地區分配排污量之和小于等于區域環境容量最大值;③考慮到優化后分配的水量與排污量應最大程度滿足生態平衡和社會發展的需要,保證與原分配的水量與排污量不能相差太多,結合研究區水資源條件及供需水情況,設定調整的分配水量與排污量應大于原分配水量與排污量的80%,但不超過原分配水量與排污量的120%[11];④由層次分析法確定社會、經濟和水環境效益在多目標優化計算別所占權重為0.4、0.3和0.3[12]。

圍繞多目標優化模型中三種效益最大化目標,將其轉化為單目標優化問題,在相應約束條件下,用MATLAB軟件對模型進行求解,得到二維初始水權統一優化配置方案中各區域的分配水量及排污量。

2.3 結果分析

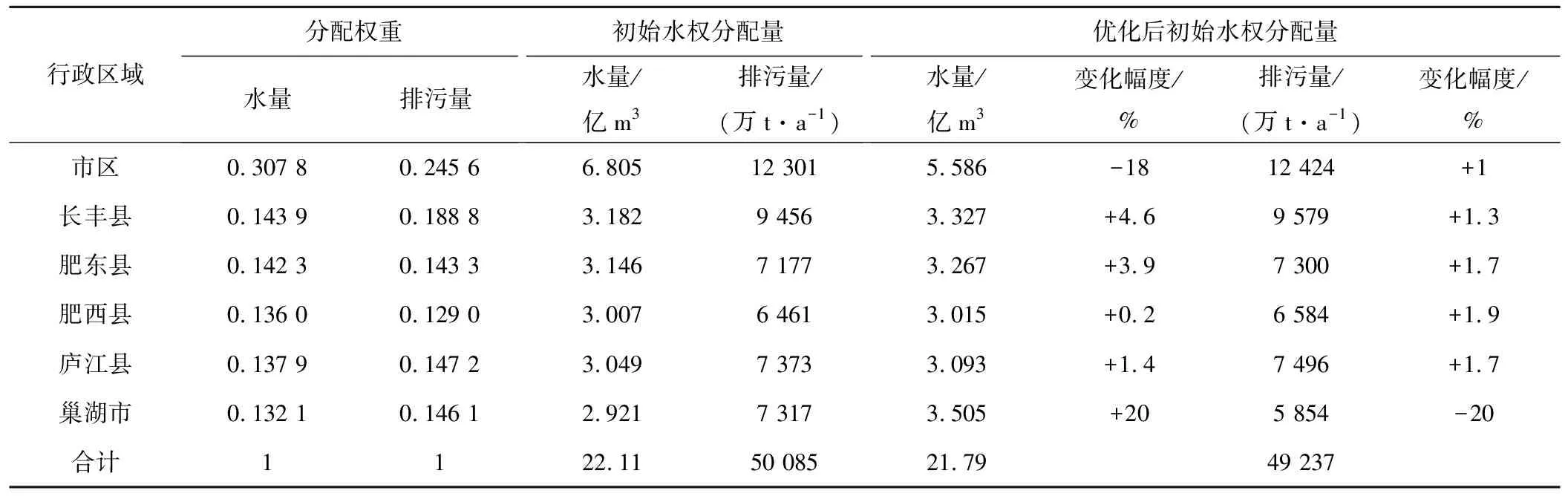

(1)一維初始水權與排污權分配。研究區可用于初始水權分配的水資源總量為22.11 億m3,排污總量為50 085 萬t/a。以此為依據,根據圖2的指標體系,借助層次分析法和熵權法[12]計算得到了合肥市的初始分配水量和排污量(表2)。由表2可以看出,水量分配權重順序為市區>長豐縣>肥東縣>廬江縣>肥西縣>巢湖市,市區最大權重0.307 8,相應市區的分配水量最多,為6.805 億m3。排污量的分配權重與水量不完全相同,其順序為市區>長豐縣>廬江縣>巢湖市>肥東縣>肥西縣,權重最大的仍是市區0.245 6,相應的排污量為12 301 萬t/a。

(2)二維初始水權統一優化分配。水量權與排污權一維分配中,未考慮水量與水質二者之間相互影響與制約的關系,雖然計算結果與合肥市的水資源開發利用現狀及經濟社會發展狀況一致,間接表明了初始水權分配指標體系和分配模型的正確性與合理性。但為使有限的水資源獲得最大的利用效率及效益,提高水的利用效率,科學解決競爭用水問題,根據建立的城市二維初始水權優化模型,對初始水權和排污權進行多目標優化統一分配,得到優化后各縣區分配水量及排污量如表2所示。

表2 合肥市初始分配水量與排污量Tab.2 Initial distribution of water and sewage in Hefei

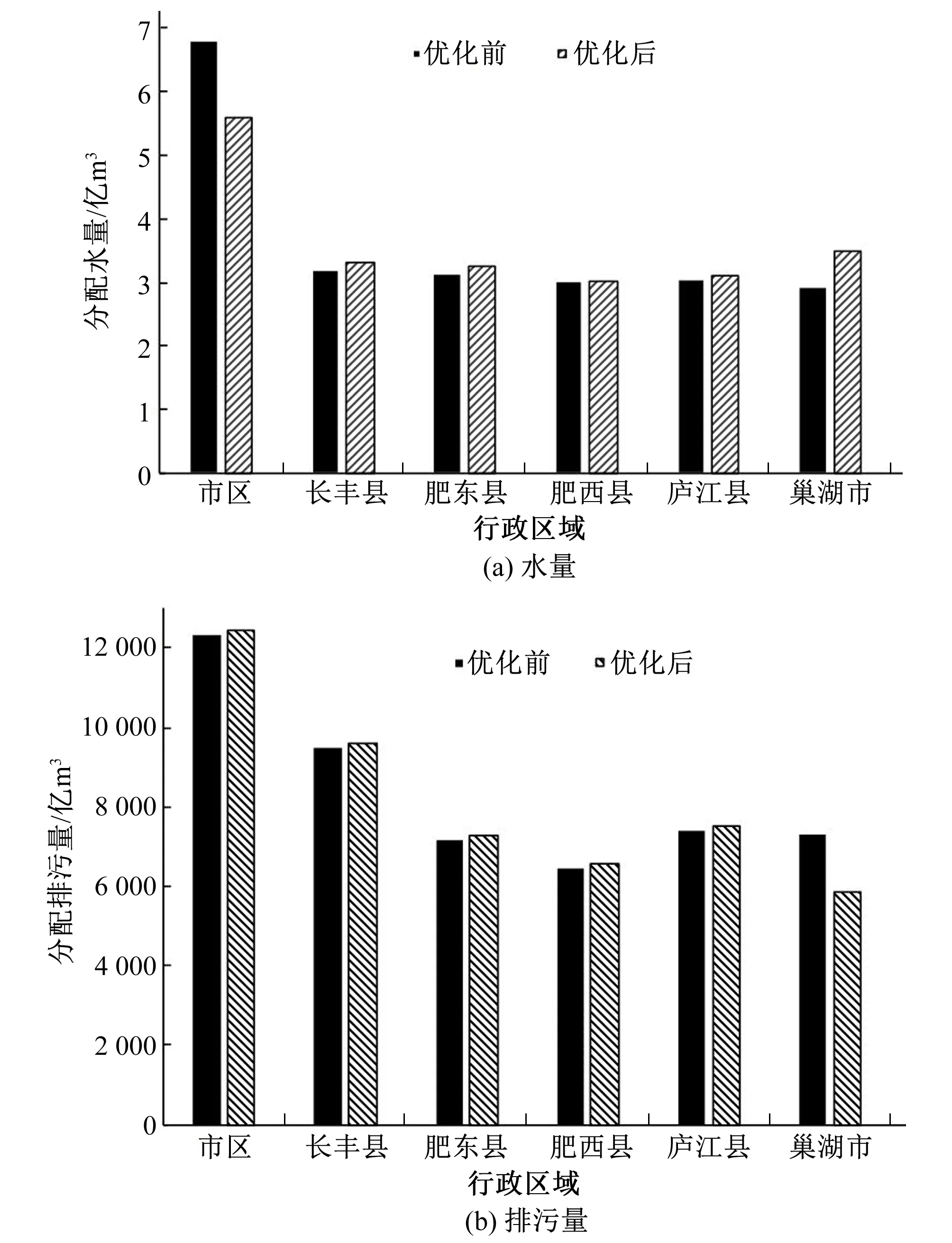

綜合表2和圖3可以看出,考慮排污與水量之間相互影響相互制約的關系后,優化統一分配的市區初始分配水量由6.805 億m3減少至5.586 億m3,優化后減少了18%的水量;巢湖市分配的水量則由2.921 億m3增加到了3.505 億m3,增加了0.584億m3,增加了近20%的水量,其余區縣略有增加,增加幅度約在0.2%~1.4%之間。由于市區人口較多,經濟發達,污水處理技術也相對成熟,因此優化配置后分配水量適當下降是較合理的。排污權分配方面,由于巢湖市濱臨我國五大淡水湖之一巢湖,對水質問題敏感,水體污染治理形勢較為嚴峻,優化分配后巢湖市所分配的排污量有所下降,較優化前減少了約20%,其他區縣分配排污量略有增加,增幅在1%~2%之間。合計分配的水量和排污量也相應地分別減少了0.321 億m3、848 萬t/a。綜合上述分析結果可以看出,優化后的二維水權分配方案更好地反映合肥市水資源、水環境和社會經濟狀況,節約了水資源,減少了排污量。

圖3 優化前后分配水量與排污量對比Fig.3 Comparison of water distribution and discharge volume before and after optimization

3 結 論

二維初始水權是一維水權分配的擴展,充分考慮了水質與水量之間的關系,而城市的水環境特征、下墊面條件等與流域特點不同,開展二維初始水權分配時考慮的指標與因素也不同,為此,本文在構建水量權和排污權評價指標體系基礎上,從社會、經濟和水環境效益三方面,以合肥城市為例,建立了城市二維初始水權分配的多目標優化模型。多目標優化配置后市區初始分配水量下降了約18%,巢湖市由于濱臨巢湖等原因初始排污量下降達20%,其余各縣區初始水量和排污量均有不同幅度的增加和減少。

城市二維初始水權分配模型同時考慮了水量和排污量之間的關系,優化配置得到的分配方案不僅可以更好地反映合肥市水資源條件、水環境質量和社會經濟狀況,還可以促進水資源的高效利用和緩解水體污染問題。因此,將二維初始水權引入城市初始水權分配中是合理可行的,特別是對于城市中有河流、湖泊或大的池塘等水體時,更應該將排污權納入初始水權分配過程中。

隨著經濟社會的發展以及水資源總量的變化,二維初始水權分配量也是變化的,因此,在不同來水條件下,需分空間、分時段明確分配方案,即應開展二維初始水權分配的動態計算與評價,并實施相應的工程及非工程保障措施,這也將是下一步繼續開展的研究內容。

□