S334峨山路東延伸新建工程設計關鍵問題探究

孟 慶 楠

(同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司,上海 200092)

0 引言[1]

蕪湖市地處我國東中結合部、長三角西緣,是長江中下游地區重要的水陸綜合交通樞紐,是安徽省接軌長三角著力打造的皖江城市帶上的核心城市。S334峨山路東延伸工程西起弋江區南部沿江高速峨山路收費站交叉口,向東過下穿沿江高速后跨荊山河進入鏡湖區荊方地塊,繼續東跨青弋江后進入蕪湖縣,與蕪宣高速相交,形成蕪湖市區至蕪宣機場的快速通道;遠期向東接入楊黃路,北越水陽江后接入蕪太一級公路,與蕪申運河、蕪雁高速等一并成為蕪湖接入長三角一體化綜合交通體系的重要交通線路。同時,本工程也是打通荊山河、青弋江阻隔,連通蕪湖市區與荊方地區、蕪湖縣,服務沿線開發,加快推進蕪湖東部區域城市化進程的東西向發展軸。本工程經過多年的方案研究及優化調整,最終于2018年完成設計。

1 選線[1]

公路的選線,不僅僅要求在技術上可行、造價合理、與城市發展現狀及規劃匹配,同時還需兼顧環境保護的重要性。本工程在選線階段,對沿線途經各區域進行了大量的調查工作,細致全面的對路線方案進行了比選(見圖1)。

設計階段,從路網規劃及功能分析上,對南北兩個路線方案進行了分析比較,詳見表1。

表1 路線方案對比表

經過市規劃委員會多次審議,并結合蕪宣高速六郎互通收費站的規劃選址,同時對沿線的已建成的學校,企業、水源保護區、村鎮集建區、敬老院及高壓走廊帶避讓等多方面綜合考慮的基礎上,最終確定采用北線方案。

2 主要節點方案[1]

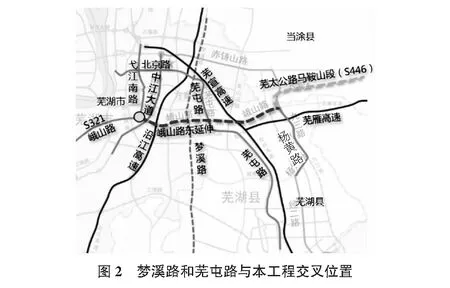

根據本工程的功能定位,主線按快速路的功能控制車輛出入,沿線共設置兩處互通立交,分別是位于鏡湖區的規劃夢溪路立交以及蕪湖縣的蕪屯路立交。

規劃夢溪路是蕪湖市沿江高速以東貫通性的南北向主干路,同時也是聯系城東新區、荊方、蕪湖縣三個組團間的重要通道;蕪屯路是蕪湖縣與市區溝通的唯一一條現狀非收費通道,現狀為雙向四車道+硬路肩規模的一級公路。 本工程南側的蕪屯路以西的殷港地區目前商業、辦公、居住、學校以及工廠等用地發展成熟,蕪屯路以東以耕地為主(見圖2)。

從功能定位角度,本工程與規劃夢溪路為一級公路(兼城市快速路)與主干路相交節點,與蕪屯路為一級公路(兼城市快速路)與一級公路相交節點,均應設置立交來實現其功能。

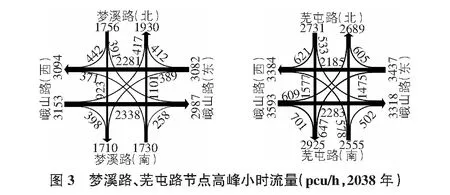

根據特征年兩個節點的流量預測,兩個節點以直行流量為主,且峨山路東西向直行流量大于夢溪路及蕪屯路的南北向直行流量,符合各自的功能定位(S334峨山路東延伸按快速路標準控制出入,通行能力更強)。兩個節點的轉向流量較小,各向異性不大(見圖3)。

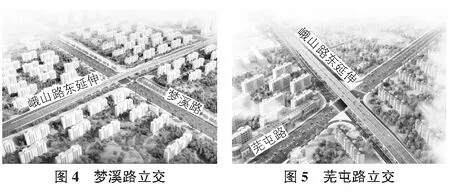

兩個節點均考慮分離主流向,次流向平交,采用性價比較高的“菱形立交”即可滿足交通需求。立交方案首要分離東西向直行流量,夢溪路東側存在河道,若采用地道需一并穿越河道,造價過高;對于蕪屯路,立交方案須結合西側青弋江大橋一并考慮。故兩個節點均采用峨山路東延伸上跨橫向道路的形式,并在兩側設置上、下匝道與橫向道路平交(見圖4,圖5)。

3 軟土路基處理[1]

路基是公路工程的基礎所在,它承受著本身的巖土自重和路面重力,以及由路面傳遞而來的行車荷載,是整個公路構造的重要組成部分。近年來,隨著物流運輸業蓬勃發展,對于路基使用性能的要求逐步提高。

蕪湖地處長江下游,沿線地表水和地下水資源豐富,區域軟土層遍布。根據地勘,地表多為雜(耕)填土層,②層開始為淤泥質粉質粘土夾粉砂層,承載力特征值僅60 kPa,為典型的軟土層,一般軟土厚度在6 m~20 m,是影響路基沉降的主要土層。軟土層以下為粉質粘土層,承載力特征值一般在120 kPa,可作路基持力層。

平原地區的軟土路基的工后沉降主要受填土高度影響,因此,橋(涵)臺后高填土位置為主要的沉降控制位置。

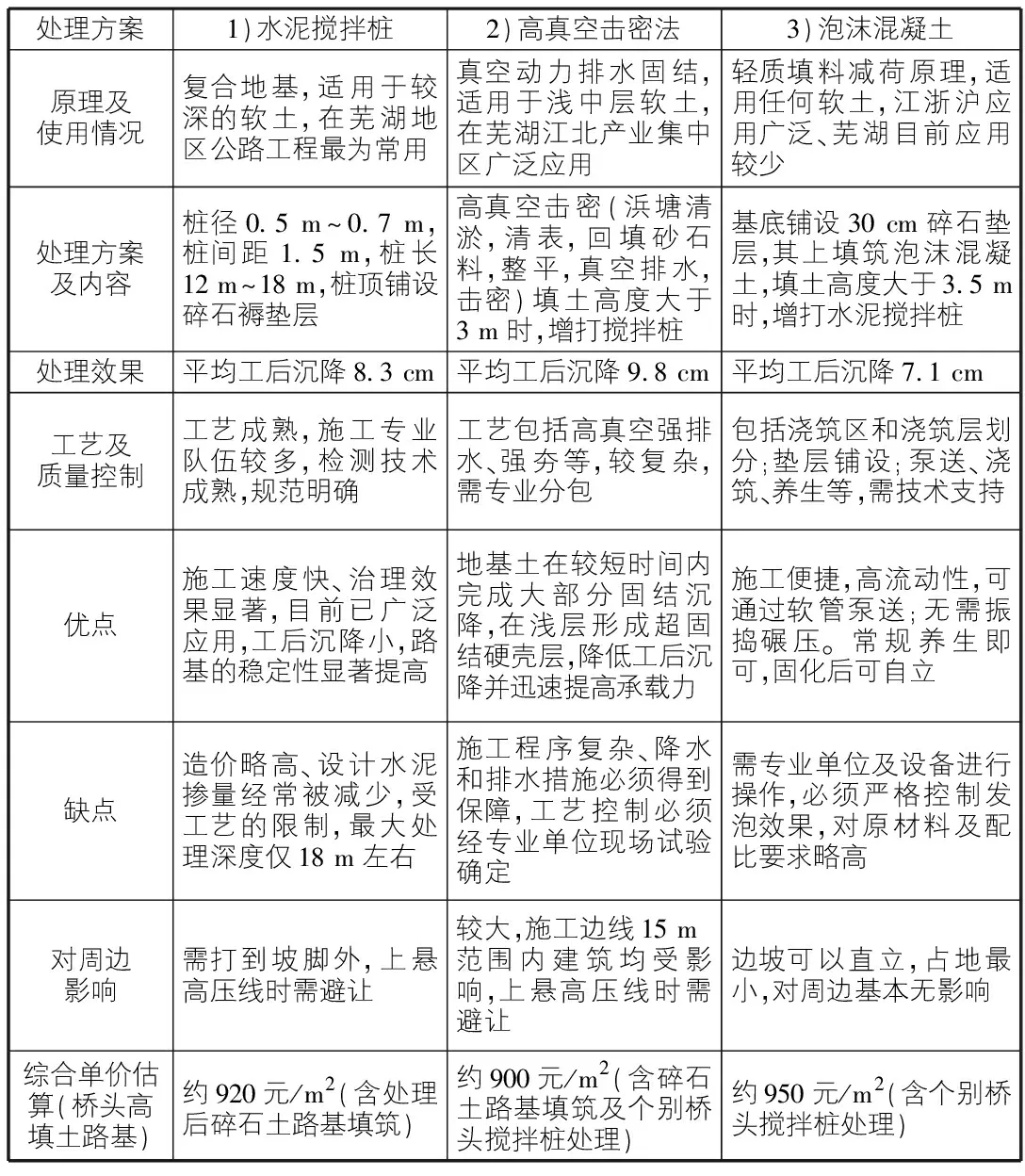

設計過程中對三種不同的軟基處理方案進行對比分析,詳見表2。

根據表2所述:工后沉降2)>1)>3);施工工藝復雜程度2)>3)>1);工程造價3)>1)>2);施工工期2)>1)>3);施工對周邊的影響2)>1)>3)。

表2 軟基處理方案對比分析

本工程經過多次開會討論及專家評議,結合地區的施工等因素綜合考慮,最終采用了水泥攪拌樁對軟基進行處理;對于另外兩種技術方案來講,高真空擊密為專利技術,對于地塊開發來講不失為一個良好的方案;泡沫混凝土目前雖較少在蕪湖地區應用,但是其施工快速、適用性強、處理效果好等優點極為突出,且蕪湖地區水泥來源廣泛,建議積累施工經驗,為地區的軟基處理提供新的技術和思路。

4 結語

S334峨山路東延伸(沿江高速—蕪宣高速)新建工程是安徽省交通廳重點建設項目,即將開工建設。結合本工程的設計實例,對高等級公路設計階段重點關注的選線、節點交通組織設計方案,以及軟土路基處理等影響工程設計方案的關鍵問題予以敘述及探討,希望能夠為類似的工程提供相關參考。