新疆煤層氣開發、煤炭地下氣化與碳封存滾動開發模式探討

王 剛 楊曙光 李瑞明 張 娜

(1.新疆煤田地質局煤層氣研究開發中心,新疆 830091;2.新疆維吾爾自治區煤田地質局,新疆 830091)

新疆地區分布有準噶爾、塔里木、吐哈、三塘湖及天山系列盆地,沉積盆地面積廣、侏羅系煤及煤層氣資源豐富。據估算,2000m以淺的煤炭資源量為1.90×1012t,占全國的34.40%,位居全國第一;2000m以淺煤層氣資源量為9.51×1012m3,占全國的26%。同時,新疆作為我國低階煤最發育地區,低煤階煤層氣資源約占新疆總資源量的80%以上。

隨著中國綠色經濟的發展要求,對清潔能源需求量快速增加。2018年,中國天然氣消費量2803×108m3,同比增長18.10%,而天然氣產量1415.12×108m3,同比增長6.40%,天然氣對外依存度升至49.51%,同期,石油對外依存度升至69.80%,中國油氣自我保障能力持續下降。中國作為“富煤、缺油、少氣”的地區,以煤炭作為主體能源的趨勢不會改變。根據2018年中國礦產資源報告數據,以熱值當量計算,中國煤炭查明資源儲量規模(16666.73×108t)為石油(35.42×108t)和天然氣(55220.96×108m3)資源總量的134倍。由此可見,在中國油氣產量總體長期趨穩、大幅增產困難的情況下,煤及煤層氣的綜合勘探、開發、清潔利用將為中國能源安全提供堅實保障。

作為中國西部的綜合能源基地及能源安全大通道,新疆將在煤層氣開發與煤炭清潔利用技術進步的支持下,將傳統化石能源與新能源、物理、化學、生物等技術融合,充分開發利用豐富的煤炭資源,并將煤炭資源所產生的“溫室氣體”進行碳捕集與碳儲存,以甲烷、氫能、電能為能源介質輸送中東部地區,為中國清潔能源供應體系提供保障。

1 新疆煤及煤層氣資源分布與利用

1.1 煤礦區分布與煤炭開采現狀

根據煤炭資源潛力評價成果,新疆35個煤田(煤產地、煤礦點)的2000m以淺煤炭資源量為為1.90×1012t,主要分布于天山-庫魯克塔格山以北的準噶爾、吐哈、伊犁等盆地。從煤炭資源埋深分布來看,埋深600~2000m的深部煤炭資源量占到總資源量的63.56%。煤炭資源以低煤階的長焰煤、 不粘煤為主, 中煤階的氣煤、 肥煤、 焦煤次之。

2018年,新疆煤炭產量達到1.90×108t,穩居全國第四,占全國總產量的5.36%。開采深度主要分布于500m以淺,對于600~2000m埋深的深部煤炭資源,由于其高地應力、高瓦斯的特征,開發成本高、動用率極低。

1.2 煤層氣資源及開發利用現狀

根據煤層氣資源潛力評價成果,新疆煤層氣資源量為9.51×1012m3,以低煤階煤層氣為主,主要分布于準噶爾盆地,總體勘查開發程度低。

以天山南、北兩側的山前逆沖推覆構造帶為煤層氣富集有利區,在準南煤田東部、庫拜煤田拜城礦區已建成4個煤層氣開發區塊,年產能達到1.5×108m3。

2 煤層氣及深部煤炭資源清潔利用技術

新疆侏羅系煤系地層蘊含著以低煤階煤炭、煤層氣為主的豐富化石能源,其清潔、高效的開發利用技術基本獲得突破,并逐步開始工程試驗及區塊開發。三維可視化的大數據地質建模與數值模擬技術為煤層氣開發、煤炭地下氣化的技術銜接提供有效手段。

2.1 煤層氣勘探開發技術

自沁水和鄂爾多斯盆地東緣的中高煤階煤層氣規模性勘探開發獲得成功后,新疆中低煤階煤層氣開發從2014年開始建設的阜康白楊河煤層氣開發利用先導性示范工程為起步,針對山前地區大傾角、厚煤層的地質特點,經過5年的科研創新與技術試驗,逐漸形成“叢式定向鉆井-連續油管壓裂-自動化排采”的高效鉆、壓、排技術系列。

借鑒“數字油田”理念,以高水平、高效益、可持續發展的目標建設信息化煤層氣田,建立層序地層、構造力學、測試數據、開發動態等多級屬性融合的三維、可視化大數據地質體,通過數值模擬技術實現煤層氣藏開發動態的預測、調整與優化,解決地質工程一體化難題,實現對煤層氣藏開發部署與剩余資源的實時監測、實時分析、實時優化,以最有效手段、最低成本來提高氣藏采收率,提高煤層氣藏勘探開發的技術水平及綜合效益。

2.2 深層煤炭地下氣化技術

對于新疆600m以深的深層煤炭資源清潔利用,通過微生物、化學技術將煤炭轉化為氫、甲烷、電力等清潔能源介質,在有效動用深部煤炭資源、大幅提高資源利用率的前提下,將有害的矸石、灰渣、二氧化碳等留存在地下,能夠有效減少物理采煤對自然環境的破壞。

2.2.1 生物采煤技術

煤作為一種具有多種復雜大分子有機組分的混合物,其有機質會被發酵水解菌水解生成小分子的丙酸(CH3CH2COOH)、丁酸等揮發性脂肪酸及甲醇等,進而被產氫菌、光合細菌等分解轉化為乙酸(CH3COOH)并釋放氫氣(H2),最后產甲烷菌可將乙酸(CH3COOH)轉化為甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)。

蘇現波、張懷文等通過不同煤種的微生物發酵產氫、產甲烷實驗,驗證了混合菌種發酵法生物制氫技術的可行性,同時發現長焰煤等低煤階煤由于活性官能團含量高、易被微生物降解利用,且低階煤的氫含量高、有利于微生物分解產生氫氣。按產氫實驗結果來看,受微生物發酵導致pH值大幅變化進而抑制菌種活性、生氣過程停止的影響,15g長焰煤煤樣單次發酵實驗消耗煤樣0.812g、產氣約370mL、氫濃度89.60%,長焰煤發酵產純氫能力折合22.10m3/t。

煤炭微生物產甲烷的思路源于1994年Soctt提出利用本源菌強化煤層氣開采的設想。根據尤陸花等學者的研究,吐哈盆地大南湖煤田的長焰煤在甲烷菌分解下,前20天發酵期可快速產生6.96ml/g的甲烷,準南煤田四棵樹煤礦的煤樣經60天發酵可產生15ml/g的甲烷。

由于產氫所產生的乙酸為產甲烷菌提供了原料,因此連續產氫產甲烷工藝可實現更高的氫氣、甲烷產率。氫氣作為高熱值的能源介質,其燃燒產物為水,是最為清潔、低碳、安全的潔凈能源,因此煤炭微生物制氫將成為未來深部低階煤炭生物開采的重要研究方向。

2.2.2 化學采煤技術

以煤炭地下氣化(Underground Coal Gasification,簡稱UCG)為代表的化學采煤技術,借助V型對接水平井、U型井等煤層氣鉆井工藝,將氣化劑注入地下煤層進行有控燃燒,將煤炭直接轉化成含有氫氣、一氧化碳、甲烷等可燃氣體并采出的采煤新技術,與傳統機械采煤相比具有建設成本低、生產效率高、煤炭回收率高、環境效益好、克服井下災害及職業病等優點,同時從源頭上杜絕煤炭燃燒所帶來的煙塵、二氧化碳、氮氧化物、硫化物等污染排放。

煤炭地下氣化是一項古老而又年輕的技術,早在1868年由德國科學家威廉·西蒙斯提出設想,1888年由俄國化學家門捷列夫提出基本工藝,1912年由威廉·拉姆齊在英國達勒姆煤田首次進行了地下氣化試驗,1931年以后前蘇聯進行了大量工程試驗并進行工業化生產,烏茲別克斯坦的安格連氣化站自1961年運行以來生產至今。2012年,中國新奧集團在內蒙古烏蘭察布利用鉆井式UCG技術在埋深285m的褐煤中獲得成功工業化試驗,日產富氧煤氣15×104m3。

為提高產出煤氣的熱值,減少大氣中氮氣的影響,以氧氣-水蒸氣作為氣化劑注入煤層,通過調節氣化劑組分、流量等措施,實現地下煤層的連續氣化,生產高熱值的氫氣、一氧化碳、甲烷、二氧化碳的混合氣。根據褐煤的O2-H2O(g)高溫氣化實驗,可產生H2(41.68%)、CO(28.07%)、CH4(3.17%)、CO2(24.99%)的混合煤氣,熱值達到9.27~13.78MJ/m3。

煤炭地下氣化制氫是一項的復雜轉化過程,存在多種放熱、吸熱的化學反應,反應溫度與煤氣組分有明顯控制關系,煤的干餾實驗發現:在300~550℃時,煤炭熱解產生甲烷、焦油;溫度升至550~900℃時,甲烷逐漸減少,氫氣、一氧化碳組分增多,燃燒溫度在800℃時,氫氣組分達到最高。經過變壓吸附法(PSA),可實現大規模氫氣提純,制取液氫(表1)。

表1 煤炭地下氣化(氧氣-水蒸氣)化學反應過程

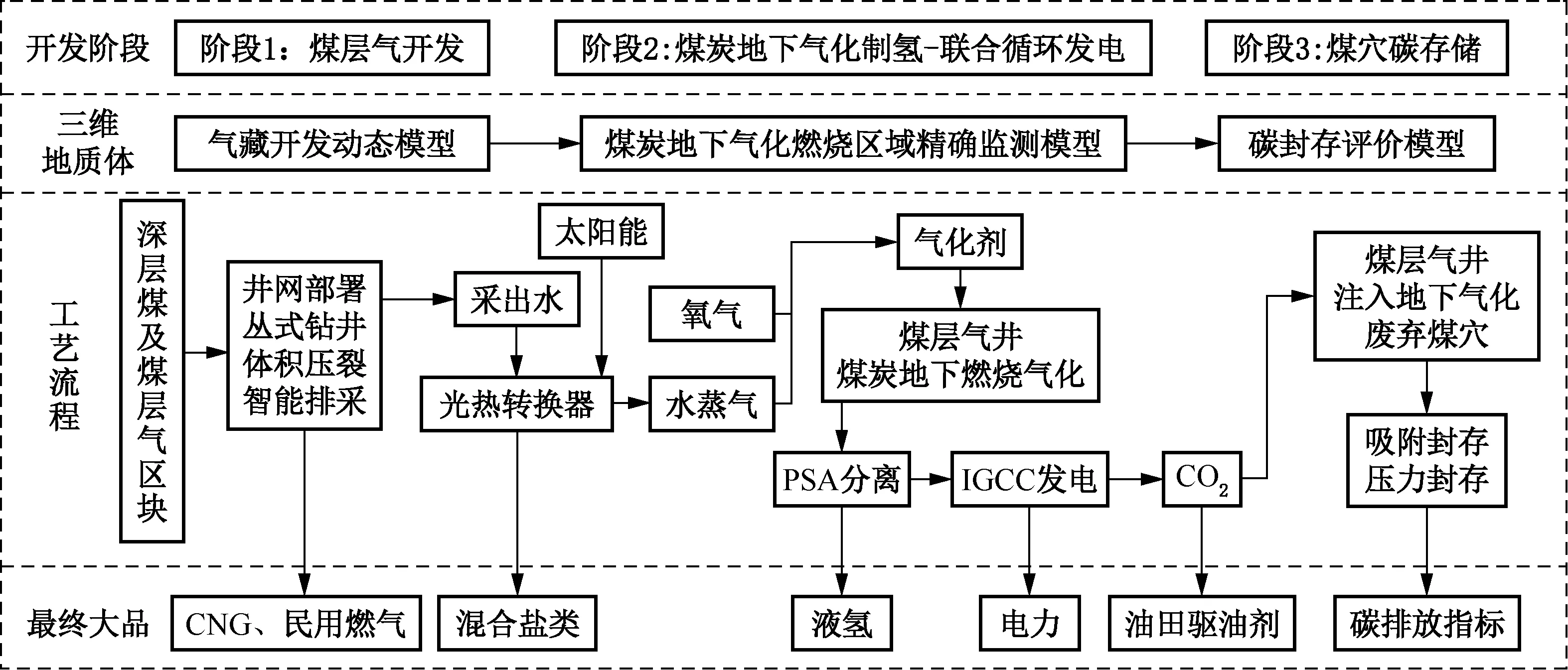

圖1 新疆煤層氣-煤炭地下氣化-碳封存技術體系

低煤階的褐煤、長焰煤由于其水分、揮發份較高,高溫條件下易破碎、結構疏松,氣化劑更容易擴散到煤基質表面,且不同于中煤階氣肥煤所具有的粘結性易使通道堵塞、氣化終止,因而低階煤的氣化反應活性最高,最適合地下氣化。

煤炭地下氣化經過上百年的發展,逐漸形成兩條地下氣化開發-綜合利用產業鏈:

(1)煤地下氣化與聯合循環發電(UCG-IGCC),直接利用地下氣化產出的可燃煤氣所攜帶的高溫并燃燒聯合發電,其優勢在于系統效率(60%)大幅超過超超臨界燃煤發電技術(42%);

(2)煤地下氣化與燃料電池發電(UCG-AFC),依靠地下氣化產出的煤氣中氫氣含量高達40%以上的特點,利用這一廉價氫源進行燃料電池發電,更為安全、環保、高效。

3 新疆煤層氣與深部煤炭綜合開發利用途徑

由于新疆距離能源消費中心的中東部地區較遠,受限于出疆道路偏少、運力緊張,以電力通道、氣體/液體管道成為能源輸送的現實途徑。

未來,清潔能源生產將進入跨界經營時代,煤層氣、氫氣、電力、太陽能、碳存儲多元化業務匯為一體,實現煤炭傳統能源向清潔能源體系的革命性轉變。貫徹“地質工程一體化”理念,以三維大數據地質體為手段,實現“煤層氣開發-煤炭地下氣化-碳存儲”(CBM-UCG&IGCC-CCS)滾動作業的經營模式,實現深部煤層層系資源的有效利用,除了將地下能源清潔提取以外,同時將煤矸石、廢渣、二氧化碳等有害物質留存在煤層,實現傳統能源的清潔開發。

新疆豐富的低階煤及煤層氣資源,尤其是600~2000m的深層資源,既是煤層氣開發主要目的層段,又是最適合煤炭地下氣化的煤層深度段,其合理開發步驟及技術體系可分為三個階段:煤層氣開發階段、煤炭地下氣化制氫-聯合循環發電階段、煤穴碳存儲階段。通過相互銜接,單一煤炭區塊可形成30~50年的開發周期,產出CNG、液氫、電力、碳排放指標等多種效益產品(圖1)。

3.1 煤層氣勘探開發階段

煤層氣勘探開發對煤層氣區塊進行300m×300m的規模布井,同時進行大液量的體積壓裂,使煤層在井網連通下形成區域裂隙網絡,實現煤層氣的排水降壓解吸開發。

煤層氣開發的主要經濟產品是CNG、民用燃氣,可通過槽車、燃氣管道輸送給用戶;所采出的高礦化度煤層水,結合太陽能資源的光熱轉換利用,為煤炭地下氣化所需的氣化劑提供了充足的水蒸氣源;最后還形成氯化鈉、碳酸鈉、硫酸鈉等混合鹽類,根據其規模選擇合適的處理工藝,深加工后可用于化工領域。

初步估算,新疆地區煤層氣井的產水量為2~40m3/d,以平均單井穩定產水量4m3/d、煤炭地下氣化制氫耗水量10.14t/t來估算,年產能1×108m3規模的煤層氣田可支持2.91×108m3/a產氫規模的煤炭地下氣化工程。

由于光伏組件的光電轉化率(8%~20%)僅為光熱轉化率(65%)的1/3,利用更為高效的光熱轉化器將煤層氣井采出水高溫蒸發處理,將飽和水蒸氣作為氣化劑的一部分,實現太陽能資源的充分利用。

煤層氣開發形成了開發井網、疏干煤層水、廣泛且穩定的裂隙網絡,為煤炭地下氣化提供了有利條件。貫徹“地質工程一體化”理念,伴隨煤層氣開發而不斷精細刻畫形成的三維、大數據地質體模型,能夠為煤炭地下氣化的燃燒通道設計、生產提供詳細地質依據。

3.2 煤炭地下氣化制氫-聯合循環發電階段

煤炭地下氣化技術由于存在污染淺層地下水、地下煤層燃燒導致地表植被干枯、通過裂隙溝通地表形成地下煤火等生態問題,因此一般適宜600m以深的深部煤層地下氣化開采,鉆井式UCG技術也避免了對淺層地下水、地表生態、采空區沉陷、裂隙漏氣等影響。此外,深層煤炭地下氣化由于埋深大,易形成高溫、高壓條件,使煤炭氣化效率更高、單井產氣量更高、產氣品質更好。歐洲國家主要致力于深層煤炭地下氣化與碳儲存項目,其工程試驗深度主要在500~1000m,最深達到1400m。將高溫(700℃)、高壓(25MPa)環境下的超臨界水氣化制氫技術應用于深層煤炭地下氣化領域,提高制氫效率,為深層煤炭利用與廉價制氫提供有效途徑。2014年,歐洲地區煤炭地下氣化制氫第二階段研究完成,為后續氫燃料電池技術發展提供氫源技術保障。

氫氣是公認的綠色燃料,其熱值是汽油的2.7倍、煤炭的3.5倍。目前,世界規模化制氫工藝分為天然氣-水蒸氣重整制氫(SRM)、煤氣化制氫。由于原料成本與下游利用途徑的差異,國外以天然氣制氫工藝為主,而中國以煤氣化制氫為主。由于氫氣產能低、價格高,因此主要用于合成氨、劣質原油加氫裂化、精細化工等,無法作為主流能源使用。

新疆豐富的低階煤炭資源有利于煤制氫工藝的推廣。不同于高耗水(8.4~30t/t)、高能耗(1.37~6.05t/t)、高碳排放(4~13.10t/t)的地面煤炭氣化工藝,煤炭地下氣化制氫工藝經變壓吸附分離提純的高純度CO2可直接用于油田的化學驅替、碳封存,因此能夠以相對偏低的耗水量低(10.14t/t)、超低碳排放實現氫氣的大規模廉價制取。

3.3 煤穴碳存儲階段

煤炭地下氣化后形成的廢棄煤穴具有良好的碳封存能力。根據徐冰等學者利用掃描電鏡、低溫氮氣吸附儀對地下氣化后煤焦的表面形貌、孔隙結構等進行表征,煤焦表面粗糙、孔裂隙發育,比表面積和孔容積較原煤分別增大5.63、1.62倍,具有與活性炭一樣的強大吸附能力,可作為優異的吸附型碳儲存介質。

深層煤田氣化形成的廢棄煤穴,作為吸附型碳存儲、壓力型空間碳存儲的良好空間,具有強大的碳封存能力,相比超深鹽水層封存、深海封存等技術,具有成本低、技術簡單、封存穩定性好等優點。

4 結語

作為中國煤炭、煤層氣資源最豐富的地區之一,新疆低階煤及煤層氣資源的開發利用程度低,適宜利用生物、化學技術開展煤炭地下氣化,具有廣闊的發展空間。熱演化程度偏低的新疆侏羅系煤系地層,煤類以長焰煤、不粘煤為主,可建立“煤層氣開發-煤炭地下氣化制氫與聯合循環發電-碳存儲”(CBM-UCG&IGCC-CCS)滾動作業的經營模式,以三維、可視化的大數據地質體為依托,形成相互銜接、梯次融合的低成本開發產業鏈,產出氫能、電力、CNG、碳排放指標等綠色能源或產品,以氣/液管道、電力通道等方式輸送往中東部能源消費中心,實現煤炭傳統能源向清潔能源體系的革命性轉變,繼續奠定新疆作為綜合能源基地及能源安全大通道的歷史定位。