淺論復雜性與思維方式革命

◆

(廣州鐵路職業技術學院)

一、認識主體與事物本質

未經認識的事物,其本質不一定復雜,一經認識和解決的事物,其本質不一定簡單。作為一個哲學術語,本質指“事物本身所固有的根本的屬性”。事物的性質一般分三個層次,即事物的普通屬性、特性、本質屬性,見圖1。所以,本質是該事物區別于其它事物的根本特質。

復雜性與簡單性既相聯系又有區別。簡單性與復雜性相互依存,簡單性依賴復雜性存在,復雜性也依賴簡單性存在。此時,二者之間的區別是相對的,界限不能被精確界定。一個人認為復雜的事物,另一個人很可能認為簡單。同樣,簡單性與復雜性又相互區別。當特定主體面對特定事物時,復雜性與簡單性可以根據客觀標準進行精確劃分,二者在內涵與外延上的分界明確而具體。

認知主體對事物的認知不等同于事物的本質。認知主體尚未認知的事物或認為復雜的事物,其本質可能復雜,也可能簡單;同理,認知主體已經認識的事物或認為簡單是事物,其本質可能簡單,也可能復雜。所以,不能簡單將未經認識的事物與復雜性、已經認識的事物與簡單性進行線性連接。“那種認為沒有認清的事物,沒有找到解決辦法的問題是復雜的,一旦認識清楚了,找到解決辦法了就簡單了”,是“把簡單與復雜的區別歸結為主體的認知水平,用認識論來涵蓋本體論,是不足取的”。

二、對世界本質的認識

以牛頓力學為代表的經典科學主義者認為,世界的表象是復雜的,但其本質是簡單的。牛頓認為,自然界最簡單。愛因斯坦認為,自然規律的簡單性是一種客觀事實。而科學家的任務就是通過歸納、演繹、推理、實證等方法,去發現和掌握隱藏于復雜現象之下的事物本質和規律,并“盡可能用最簡單的概念和最基本假設來解釋現象多樣的自然世界”。因為本質和規律是不變的,只要一經掌握就可以普遍指導人們對現象世界的認識。難怪法國大數學家拉普拉斯就宣稱,假如給他完備的初始條件,他將能推導出整個宇宙。自此,人類對世界的認識貫穿著簡單性的原則,以一種普遍性、確定性、有序性、線性、可逆性、可量化等模式進行思維和研究,許多初始條件復雜的研究也得以開展起來,并取得相當大的成就。

然而,自復雜性理論誕生以來,人類對世界本質的認識正悄悄地發生著變化。首先,人們逐漸認識到,普遍性、確定性、有序性、線性、可逆性、可量化等思維模式具有明顯的片面性。因為事物的本質,除了上述特性外,顯然還存在著偶然性、隨機性、不確定性、無序性、非線性、不可逆性、不可量化等情況,以及還存在著自增強性、耗散結構、熵與負熵等情況。其次,人們也逐漸認識到,事物往往具有復雜的初始條件。由于初始條件之間不可通約性,人們很難概括出一個共同的本質。再次,人們逐漸認識到,認識主體與認識客體之間存在著不可分割性,人類對世界本質的認識除了關涉世界本身,還關涉人類自身。

所以,復雜性理論認為,世界的本質是簡單的,但更是復雜的,簡單性只是復雜性的一種特例。例如,馮·諾意曼指出,“闡明復雜性和復雜化概念應當是20世紀科學的任務”。可見,復雜性理論的提出,人類基于線性因果認識論、普適性、還原性基礎上的世界本質簡單性認識正在經歷著改變和消解。

三、復雜性簡單分類

20世紀以來,在國際上先后產生了多個著名的復雜性研究成果,有稱復雜性理論的,有稱復雜性研究的,有稱復雜性科學的,有稱復雜性系統的,也有稱復雜性思維和方法的,如莫蘭的“復雜性方法”、普里戈金的“復雜性科學”、西利亞斯的“復雜系統”、圣菲研究所的“復雜性適應系統”,錢學森的“開放復雜巨系統”等。它們既相通,又各有特色。“籠統地說,這幾個名詞表達的內容是同一件事情,即不同于以牛頓力學為代表的近代科學的思維模式的、從20世紀中葉開始涌現出來的、將成為21世紀科學思維的基礎的、一系列彼此相關的理念和觀點”。

四、復雜性的來源和特征

復雜性是一個多義概念,尚無統一的定義。復雜性,作為事物一種本質屬性,是貫穿事物始終并客觀存在的,但其來源卻眾說紛紜。弗勒德指出,復雜性本原在于客觀事物本身和我們對客觀事物的抽象。因此,復雜性理論必須同時研究物的行為和人的認識,不能將觀察者與所認識的對象分割開來。陳禹從實用和操作的角度出發,歸納出6個來源,即邏輯多元性,質的多樣性,視角多樣性,層次復雜性,時間復雜性,信息交互復雜性等。趙凱榮主要從非線性、自組織、內時空、內隨機等四個方面探討復雜性的來源。李東坡從事物本質復雜性、過程復雜性、現象復雜性和認識復雜性四個層面探討復雜性的來源,見表1。

歸納復雜性的特點不是一件容易的事。首先,復雜性理論流派紛呈、研究旨趣各異,建立的模型不一,所用的術語相去甚遠。其次,復雜性特點事關復雜性本身。復雜性猶如事物蒙上的一層紗,且與事物本身不可分離。硬性的分離和還原則會導致系統功能的缺損,即涌現性缺失,故此提取復雜性特點相對困難。第三,復雜性的特點與其來由相互糾結,情況就更復雜了。例如,非線性是復雜性的特點之一,同時,非線性與復雜性具有因果關系。非線性是因,復雜性是果。

總體來說,我們還是可以總結出一些特點的,如無序性、混沌性、不可逆性、耗散結構、復雜適應系統、隨機性、偶然性、協同、分形、超循環、突變、自強化性,等等。但是這樣羅列下去會沒有盡頭,且沒有意義。部分學者也會對部分特點存在異議。

對復雜性特點進行有限歸納,情況或許不一樣。西利亞斯曾歸納了復雜系統的10個特點,即組分眾多,關系眾多,質有差別,非線性關系,中介和距離影響,網絡和回路,開放性,遠離平衡,隨時間變化,組分對整體“無知”。圣菲學者蓋爾曼把演化有序性、結構層次性、形態多樣性作為復雜性4個特點。大英百科詞條把多連通性、非集中控制性、不穩定性、涌現性、分化、多樣化和進化能力看作復雜性的特征。我國360百科也給出了4個具體特征,即非線性、不確定性、自組織性和涌現性。黃欣榮認為,盡管復雜性理論流派紛呈,但是復雜性卻具有5個共同特點,即它只能通過研究方法來界定,其度量標尺是非還原論;它不是一門具體的學科,而是學科互涉的;它力圖尋找各學科之間的相互聯系機制;它力圖打破從牛頓力學以來一直統治和主宰世界的線性理論、還原論;它要創立新的理論框架,應用新的思維范式。

五、復雜性理論與思維范式

相較于傳統科學而言,上世紀80年代誕生的復雜性理論(研究、學科、思想、系統),“不僅拓展了科學研究的疆域,為我們增添了理解自然和理解社會的新理念”。那么,復雜性理論是否引起了思維方式的革命,從而形成了一種新的思維范式呢?

莫蘭也曾探索,復雜性理論是否會“醞釀著人類思維現實的方式的本身中的一場變革”,“在所有的學科領域正在以分散的、模糊的、不協調的和萌芽的形式發生庫恩稱之為‘科學革命’的東西,而一旦它變成主導和基本的潮流就會引起認識范式的變革,并從而引起世界觀本身的變革”,并且他“隱約感到了思想的革命在醞釀”。

圣菲研究所成立后,圣菲派打破學科界限,對復雜性不再是分門別類地進行研究,他們提出的一些概念和方法,能夠“代表著一種新的態度、一種看問題的新角度和一種全新的世界觀”。因此,圣菲研究所的成立,是復雜性理論進入新階段的標志,也是復雜性范式初步形成的標志。盡管它目前還處于形成階段,但已經引起了科學界和哲學界的廣泛關注,并被一些學者譽為“21世紀的科學”,是一場“思維方式的變革運動”。

莫蘭曾提出了簡單性范式和復雜性范式的概念,并分別提出了13條原則。黃欣榮將13條復雜性范式原則簡化為非線性、整體性、自主性、關聯性、涌現性和多樣性6條,并認為從外在的研究機構、內在的學科基質來看,復雜性范式已經興起。他認為,復雜性范式無論在本體論、認識論和方法論等方面都與傳統科學范式相區別,并在許多領域逐漸取代傳統科學范式,從而引起了世界觀的變革。

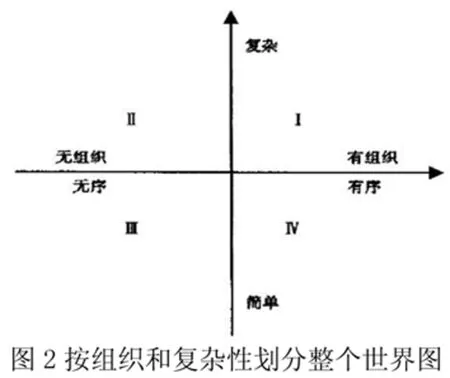

如果對于上述復雜性范式的興起還存有疑義的話,或許魏宏森的按照組織和復雜性劃分的4象限圖(見圖2)更具說服力。迄今為止,人類對第Ⅳ象限——有組織簡單系統的問題,如機械運動,認識得最深,解決得也最好;對第Ⅲ象限——無組織簡單系統——的問題有所認識,如統計力學、分子物理學和概率論;對第Ⅱ象限——無組織復雜系統的問題,認識尚處混沌、懵懂之中,尚未形成獨立科學;對第Ⅰ象限——有組織復雜系統的問題,認識錯位,往往采取還原論辦法,化其為有組織簡單系統來加以處理,故尚不能揭示其的運動規律,非改變思維范式不可。

尼古拉斯雷舍爾曾說,復雜性既是一種禍害,也是一種福音。雖然人們對復雜性理論的認識不盡相同,但是可以肯定的是,復雜性理論和方法“將為人類的發展提供一種新思路、新方法和新途徑,具有很好的應用前景”。難怪英國著名物理學家霍金也宣傳,“21世紀將是復雜性科學的世紀”。