基于水工模型試驗的曼轉河泄洪隧洞體型優化研究

(云南省紅河州水利水電勘察設計研究院,云南蒙自661100)

1 工程概況

曼轉河水庫位于瀾滄江水系威遠江支流曼轉河上中游河段,水庫集水面積117.2 km2,多年平均年徑流量10 217.7萬m3,水庫功能以農業灌溉為主兼顧下游防洪,總庫容1 845.1萬m3,設計灌溉面積1 866.76 hm2。

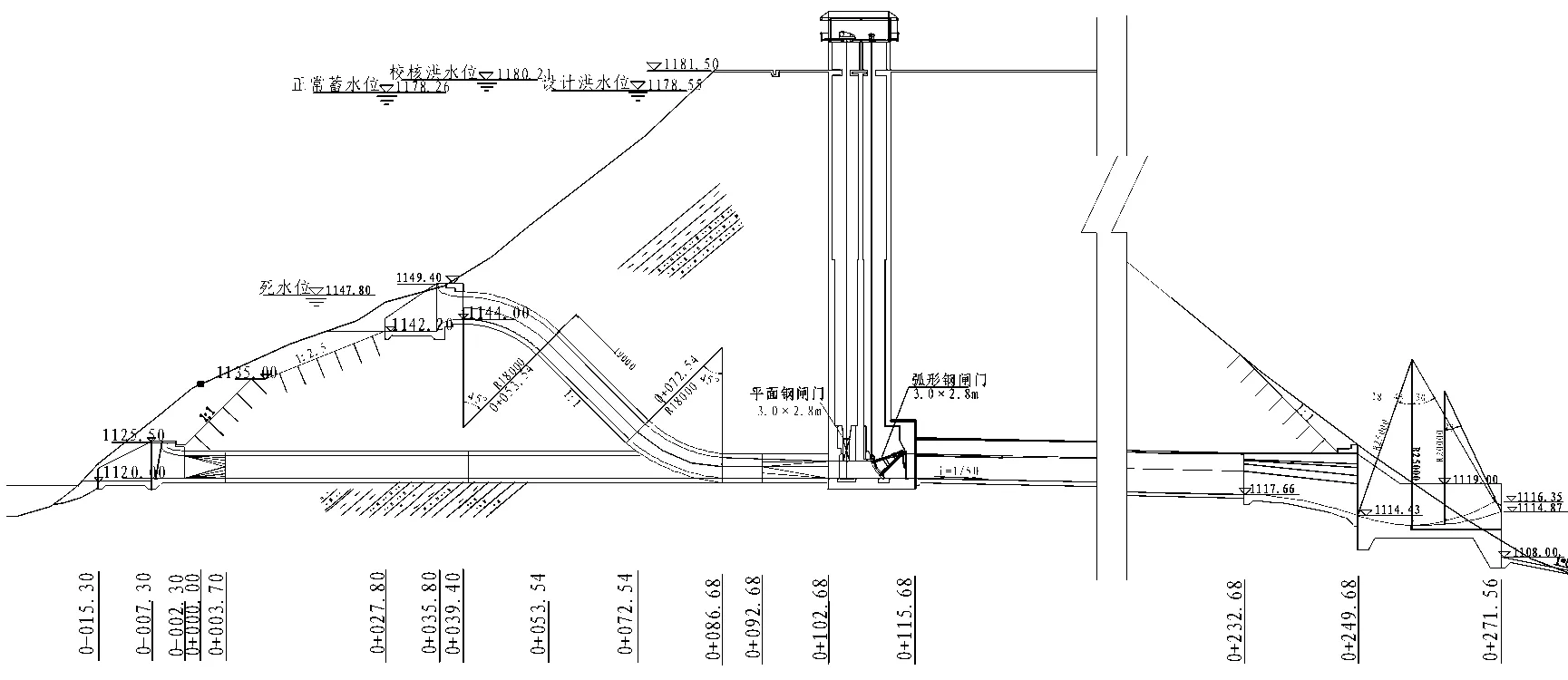

泄洪隧洞位于壩體左岸山梁,導流任務完成后通過新建進口龍抬頭將隧洞改造為泄洪洞,進口底板高程1 144.0 m,洞身在里程0+078.326 m處與龍抬頭段泄洪洞相交,隧洞全長262.274 m,其中有壓段為直徑3.6 m的圓洞,長72.274 m,其后接長13 m的豎井段,內設檢修閘和工作閘并配置啟閉機;豎井段后的無壓段,長138 m,設計底坡i=1/50,圓拱直墻形斷面,尺寸4.0 m×5.6 m,出口采用挑流鼻坎消能,鼻坎反弧半徑25 m,挑射角20°,護坦段長5 m。泄洪隧洞校核洪水標準下控制最大下泄流量160 m3/s ,隧洞縱剖面見圖1。

圖1 泄洪隧洞縱剖面

2 模型制作與量測系統

2.1 模型制作

模型范圍為隧洞進口上游300 m,出口下游330 m,模型河道根據工程區1∶500地形圖制作,按設計的上下游最高水位加正常超高確定模型地形最大高程,采用斷面板法制作,2個控制斷面間距40 cm,局部地形變化較大處進行加密控制。河床地形采用埋模板斷面制作,兩斷面間的部分參照河道地形圖加工床面,石碴回填,砂漿抹面。隧洞采用有機玻璃制作,模型制作安裝完成后,復查高程差為0.3%,幾何誤差滿足規范要求,有機玻璃糙率采用0.010,符合原型泄水混凝土建筑物過流表面的糙率。

2.2 量測系統

水位由2個量水測針(最小讀數精度為0.1 mm)控制,1號測針位于隧洞進口上游98 m處,控制上游水位;2號測針位于隧洞挑坎下游175 m處,控制下游水位。流量采用專業電子流量計控制。流速采用HD.4B型電腦流速儀測量。水深選用鋼尺(最小讀數精度為1 mm)測量。具體量測設備見表1。

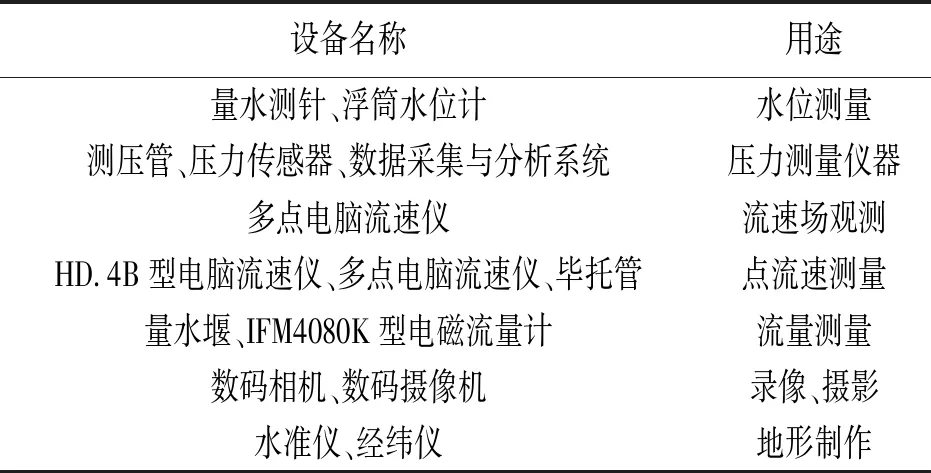

表1 量測設備

2.3 測點布置

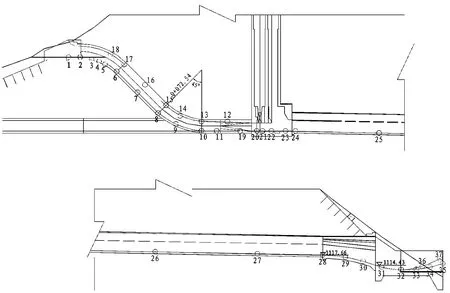

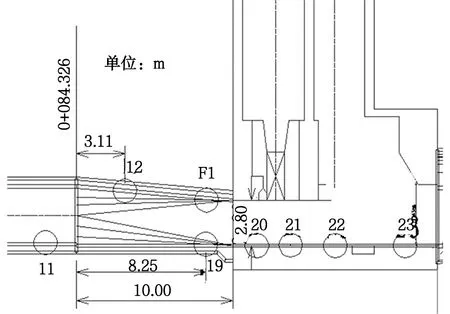

隧洞模型從進口到挑坎末端共布設37個測點進行沿程壓力測量,測點布置見圖2。

3 試驗成果

3.1 泄流能力

不同工況下隧洞泄流能力對比見表2。結果表明:隧洞泄流能力滿足要求。

3.2 進口及無壓段流態

試驗結果:上游水位1 160 m以下時,隧洞進口水面產生較強旋流,有壓段出現明滿流交替現象并伴有震動,豎井末端產生沖擊波,無壓段水面起伏不穩定。上游水位達1 160 m時,水位基本穩定在1 151.44 m,進口存在旋流并伴有響聲,有壓段負壓明顯,無壓段產生沖擊波。上游水位在1 160~1 172 m時,試驗水位基本穩定,進口產生旋流,偶有吸氣聲響。上游水位1 172 m,試驗水位在1 155.19~1 156.55 m變動,明滿交替流現象已不明顯。上游水位1 176 m及以上后,試驗水位穩定,庫面平靜,隧洞進口頂部中間水面形成穩定漩渦,漩渦中心到進口形成穩定氣柱并最終進入洞內。

圖2 泄洪洞測壓點布置

流量/(m3·s-1)設計水位/m 試驗水位/m 145.01 148.001 150.70~1 156.3156.11 152.001 150.70~1 154.17166.61 156.00 1 151.44~1 153.89176.41 160.001 151.44185.61 164.001 151.69194.51 168.001 153.75202.91 172.001 155.19~1 156.55211.11 176.001 158.54216.11 179.571 161.14219.71 180.421 161.47

1 160 m以下水位,同一流量下的試驗水位普遍較設計水位高且伴有明滿交替流現象。1 160 m水位以上,同一流量下的試驗水位比設計水位低,且隨流量增大試驗水位與設計水位偏差越大,同一水位下的泄流能力遠大于設計值。上游水位1 179.57 m時的進口流態見圖3。

圖3 水位1 179.57 m時的上游進口流態

3.3 沿程壓力及水流空化數

不同流量下洞內水流空化數見表3。試驗結果表明:洞身負壓段主要位于隧洞進口轉彎段(里程0+038.88~0+050.33 m)和有壓漸變壓坡段末端閘井處,水流空化數較低,易產生空蝕破壞。且低水位1 161 m以下時,洞身存在明滿交替流現象且振動較大,對隧洞安全穩定不利。

4 隧洞體型優化

對試驗結果的研究分析表明,隧洞進口及有壓漸變壓坡段體型設計不合理是導致隧洞進口水流流態差和有壓段易發生空蝕的主要原因。

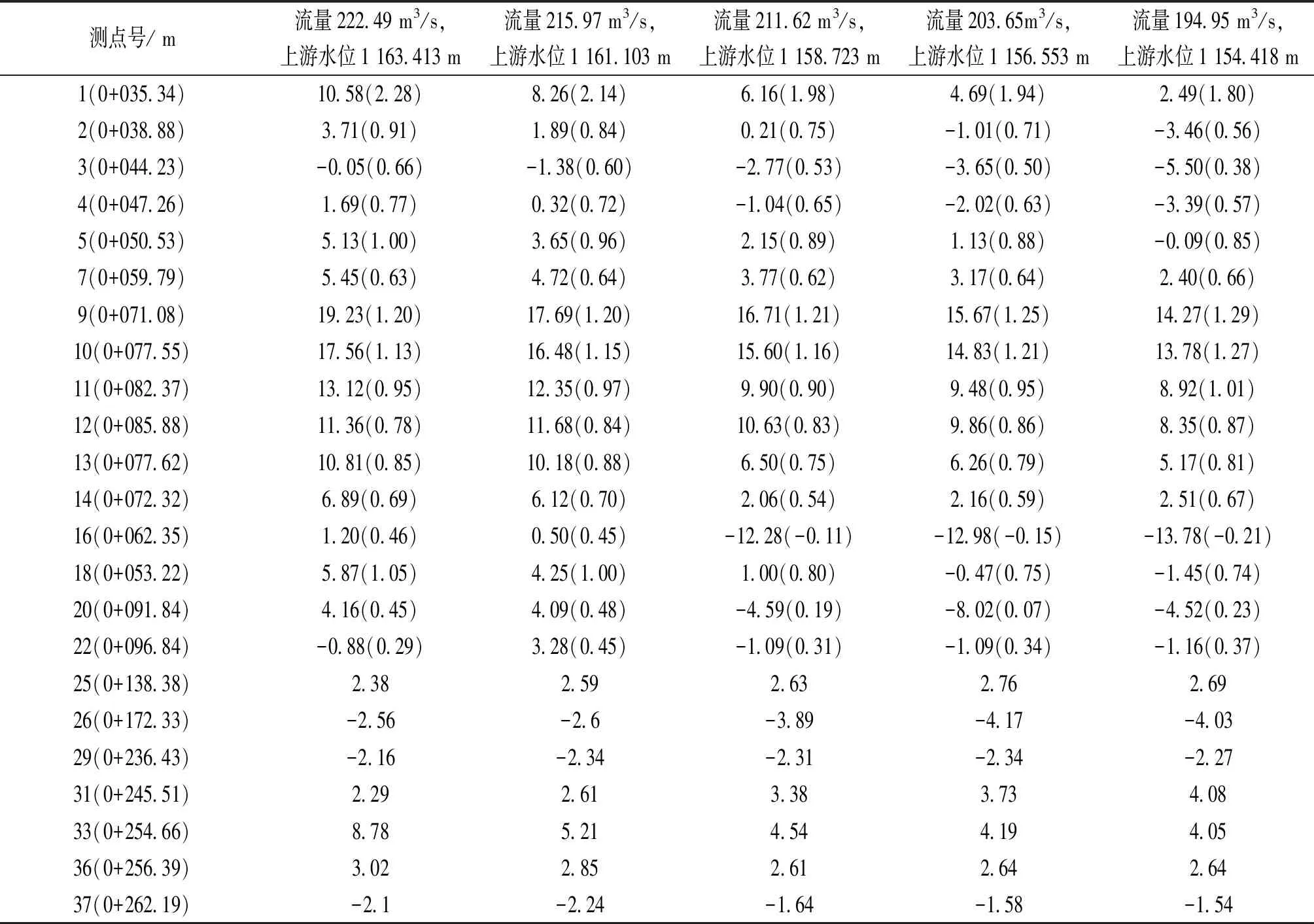

表3 不同流量下的水位壓力及水流空化數

4.1 優化措施

4.1.1進口

進口段底板高程降低2 m,以形成寬頂堰,增大進口壓力。同時進口頂部加設長1.5 m的蓋板,防止漩渦形成。優化成果見圖4。

圖4 進口段優化示意

4.1.2有壓漸變壓坡段

漸變壓坡段尾端斷面高由3 m減至2.8 m,收縮率變至82.6%。同時將漸變段長度延長到10 m,使漸變段長與進口斷面直徑比L/D=2.78。優化結果見圖5。

圖5 漸變壓坡段優化示意

4.2 優化成果

4.2.1進口及有壓段流態

優化后,上游1 156 m以下水位,進口處仍存在漩渦且有壓段還存在明滿交替流現象,14號測點(里程0+072.32)仍存在脈動壓強和負壓,但隨庫水上升負壓有所減小,僅13號測點(里程0+077.62和14號測點(里程0+072.32)間存在氣泡;水位達1 156 m后,進口流態較穩定,有壓段流態明顯改善;水位達1 158 m后,進口漩渦明顯減小,有壓段為滿流且流態穩定,隨庫水位升高,進口及有壓段流態更趨穩定。

4.2.2沿程壓力

優化后,洞身沿程壓力分布見圖6。成果表明:1 161 m水位以下,僅在有壓轉彎段的3、4、14、15號測點存在負壓。水位升至1 168.59 m時,僅有壓漸變壓坡段前的轉彎段洞頂14號測點處于負壓狀態。水位升至1 173.35 m時,14號測點負壓減小至-1.83 m,洞身沿程壓力變化趨勢為隨庫水位升高,有壓段沿程壓力逐漸升高,至水位1 176 m時,14號測點已變為正壓,1 176 m及以上水位,隧洞洞身均處于正壓狀態。

圖6 洞身沿程壓力分布

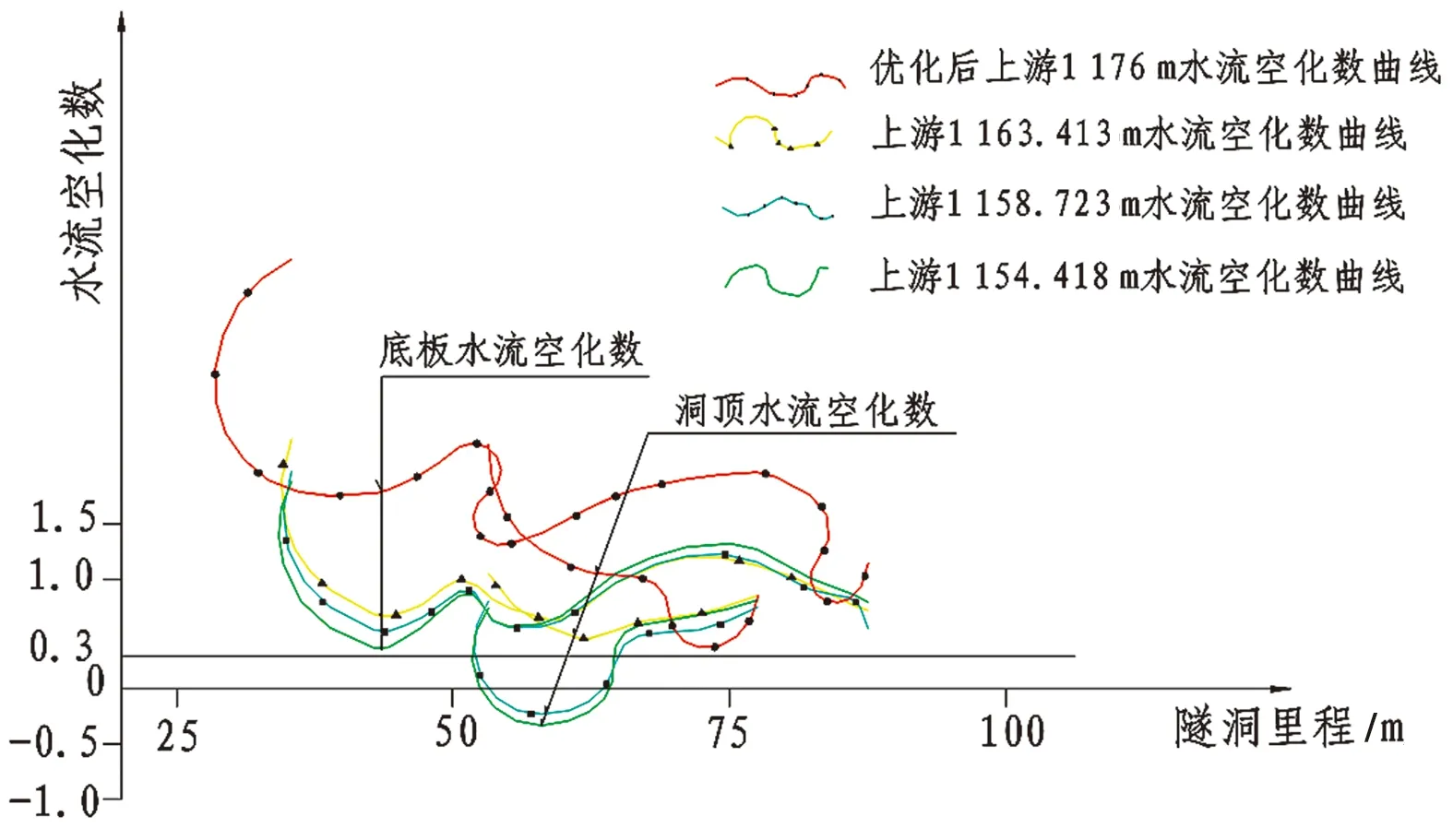

4.2.3水流空化數

優化后,有壓段水流空化數分布見圖7。優化前,隧洞進口有壓轉彎段洞頂上部水流空化數僅達-0.33~0.11,漸變壓坡段末端閘槽處水流空化數僅達0.07~0.23,水流空化數均低于0.3,極易產生空蝕破壞。優化后,洞身水流空化數提升明顯,1 176 m水位及以上,洞身各點水流空化數達0.38~3.91,最小值0.38,各點水流空化數均大于臨界空化數0.3,產生空蝕破壞的可能性極小。

圖7 有壓段水流空化數分布

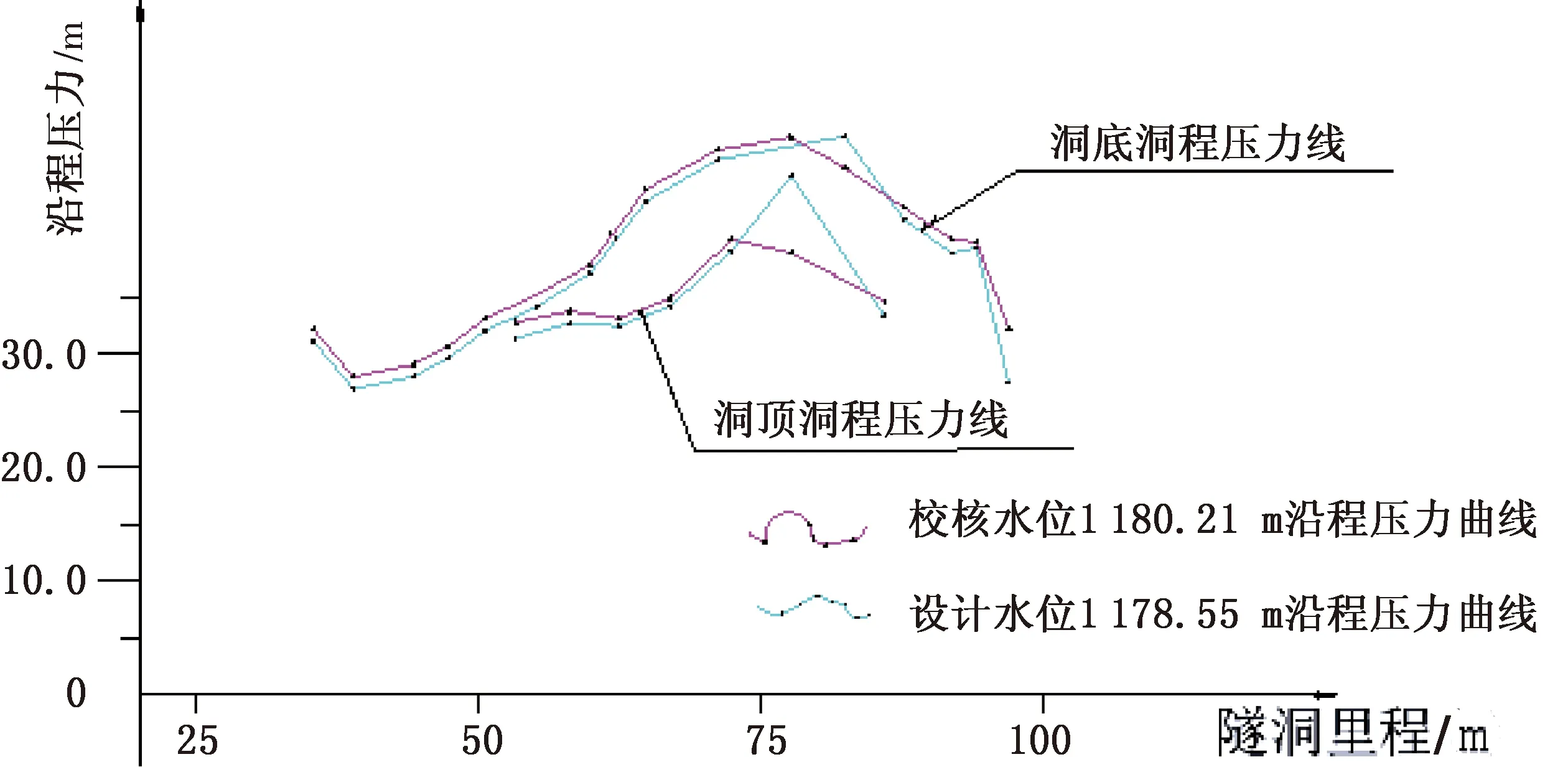

4.2.4設計水位和校核水位工況下的沿程壓力

優化后,設計和校核水位工況下,用閘門控制允許最大下泄流量160 m3/s時的隧洞沿程壓力分布見圖8。

結果表明,優化后,用閘門控制最大下泄流量時,洞身沿程各點壓力均為正壓,各點壓力較優化前明顯增大,有壓段沿程壓力為28.04~49.24 m,設計洪水位時洞身有壓漸變收縮段起點處11號測點最大壓力達49.24 m,校核洪水位時洞身有壓第二轉彎段末端處10號測點最大壓力達49.13 m。弧形閘前沿程壓力介于28.04~49.24 m之間。

圖8 設計和校核水位下沿程壓力分布

5 結語

曼轉河泄洪隧洞體型優化研究,可得出以下結論。

a) 隧洞泄流能力滿足設計要求。

b) 上游1 156 m以下水位,隧洞進口處仍存在漩渦,有壓段還有明滿交替流現象;水位達1 156 m后,進口流態較穩定,有壓段流態明顯改善;水位達1 158 m后,進口漩渦明顯減小,有壓段為滿流且流態穩定,隨庫水位升高,進口及有壓段流態更趨穩定。應盡量避免隧洞在1158m以下水位運行。

c) 洞身沿程壓力隨庫水位升高而逐漸升高,水位達1 176 m及以上后,洞身均處于正壓狀態。

d) 優化后洞身水流空化數提升明顯,1 176 m水位及以上,洞身各點水流空化數達0.38~3.91,最小值0.38,各點水流空化數均大于臨界空化數0.3,產生空蝕破壞的可能性極小。

e) 優化后用閘門控制最大下泄流量時,洞身沿程各點壓力均為正壓,較優化前明顯增大,有壓段沿程壓力達28.04~49.24 m,設計洪水位時洞身有壓段最大壓力達49.24 m,校核洪水位時有壓段最大壓力達49.13 m。弧形閘前沿程壓力達28.04~49.24 m。

f) 隧洞體型優化成果表明,優化后隧洞進口水流流態和有壓段空蝕情況均得到極大程度改善,優化效果明顯。