看了那么多賞石故事,為什么還是記不住?

文/吳雨潔 by Wu Yujie

(一)

我們總編老爐子最喜歡說的一句話,是“人要讀書看報”。潛臺詞是每個人的視野都有天花板,所以更要保持謙遜,將活到老學到老變成一種生理慣性。

況且在這個年代,多的是讓你閱讀學習的媒介。大家都在想方設法地向你傳達更活潑、更實用、更深刻的訊息,早已不僅僅是讀書看報那么乏味了。

照理說,這樣好的條件,應該催生了更多的火花才對,但結果反而是很多人變得懵圈起來。A人物串到B朝代,C特征聯系到D石種……好像看得越多,越串戲!

這種現象可以統稱為“假用功”。

不但你可能有,你家的孩子們在學習中也可能時常出現。只不過并不是自己有意裝假,而是力氣用錯了方向,給腦子平白添亂。

(二)

這就好比一間房子,什么東西都亂擺進去。

乍一看,家富倉滿。但其實要用的東西根本找不到,有也形同沒有。

我們的大腦就是這間房子。

(三)

所以接下來要講的這些方法,不但對我們學習賞石知識有用,對你其他領域的工作學習有用,更對家中晚輩的學業有意義。

因為人的腦子就這么一個,一旦學會整理使用它了,就凡事都能受益了。

(四)

人的大腦記不住東西,常見的可分為兩種情況。

第一種是沒印象,原因是刺激不夠深。

就好比一塊精彩絕倫的石頭,你神不知鬼不覺就牢牢刻在心底了,時不時還心動一下。而那些長得一般般的,可能經人反復提醒也對不上號。

這個情況其實很好解決。對付它的方法,是要本著一種泡妞的態度——“多見幾次”。反正隔三差五在面前轉悠一下,先想著見100次再放棄,那說不定才到20幾次時,就已經臉盲變眼熟了。

不過你也可以延伸娛樂一下,觀察到底哪類東西自己不費吹灰之力就能記牢,而哪些軟磨硬泡愣是記不住,說不定會對真實的自我有個醍醐灌頂的認識。

(五)

言歸正傳,記不住東西的第二種是拎不清。

具體表現為:各種知識點恍惚也是知道的,但是它們彼此間纏繞混淆,也沒法準確地把意思講解出來。

這種問題特別常見。而它的唯一根源,就在于信息碎片化,沒有網狀組織。

已故的大學問家金克木寫過一則軼事——陳寅恪幼年時去見歷史學家夏曾佑,那位老人對他說:“中國書都讀完了,沒得讀了。” 陳寅恪很驚訝,以為對方老糊涂。等到自己也老了時,才覺得那話有點道理。

金克木也把這個問題琢磨了一輩子。到了晚年終于恍悟,原來書真的是能讀完的。

因為——文明不是雜亂無章,而是有結構、有系統的!找到知識之間的頭緒、結構、系統,也可以說是找到了密碼本。

這個話有好幾層意思,聽我跟您慢慢分解。

(六)

第一步是要會挑剔。

譬如《云林石譜》是后來許多賞石文獻的出處。你放著這個不讀,去讀那些幾百年后,三流文人傳抄得錯誤百出的古文古譜,當然是左右互搏,搞不清真偽。

又譬如放著正經的醫學文獻不看,去聽信朋友無腦轉發的野路子養生知識,吃得自己陰虛腎虧也是活該。

這個功夫叫做“篩選信息源”。翻譯過來:不是誰的話都得聽,不是誰的話都要信。

三流文章往往是二流觀點的肢解,二流觀點常常是一流智慧的發揮。人類智慧不僅有邊界,而且真智者是非常稀有的。如果你能取高就法,從第一流單刀直入,那么就一鞭一條痕,一摑一掌血,能在一個領域做到真正精進勇猛!

就好像你熟悉了一個人本尊后,他的各種角度的照片都是萬變不離其宗,如何變裝,都不容易使人弄暈了。

(七)

做到了篩選信息源,只是燒好了堅固的磚瓦。

再好的磚瓦,若胡亂堆砌,也可能導致大廈坍塌。此處涉及的是大腦存放資料的方式,也是“書讀完了”的奧秘所在。

我們都知道,漁網看似龐大,但是只要你拎起一個主線索,整張網都能被輕松收起。信息也是這樣。

過去讀一本書,雖然花的功夫長,但是有了體系后很難以忘記。而我們現在吸收到的信息越來越碎片化,雖然入口輕松,但是沒體系,容易記了A忘了B。

你可以把這個過程想象成:將一幅完整的漁網,剪切成千萬個織物碎片。以前大腦的任務是拎起一張網,所有的小東西都會被牽扯著調動起來。而現在大腦的任務變成了,要收集千萬個毫不相干的東西。每個看起來都是一小塊,但其實給大腦增添了千千萬。

人類文明中,沒有一個知識是會單獨存在的。它總是會承上啟下、左右貫通地聯系到其他的信息點。而如果你足夠淵博,足夠耐心,所有的東西會最終形成邏輯鏈條,甚至是一張嚴密的邏輯網絡。

如果你愿意的話,這張堅固網甚至可以作為你一生學習的強有力基礎。你可以將它織得越來越細密,或者越來越宏大,以便你輕易打撈附著上越來越多的知識點。

這個過程是在不斷加速的。而且這張網絡越是不斷修繕,越將難以被輕易擊破。

(八)

你當然可以憑借自己的腦力將這張網編織完成。

但更好的方法是使用一些現代化的工具。

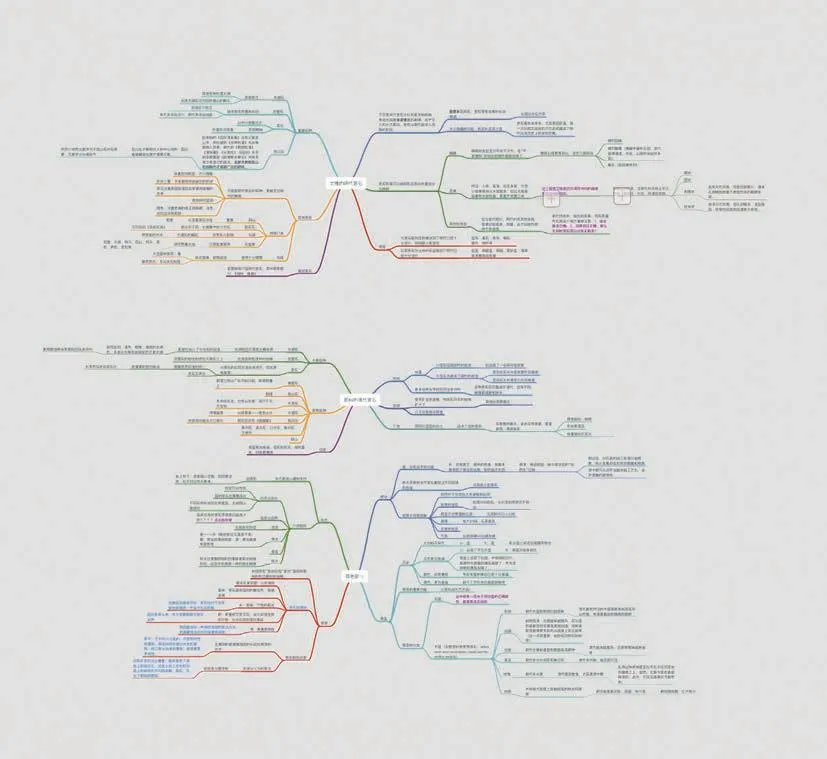

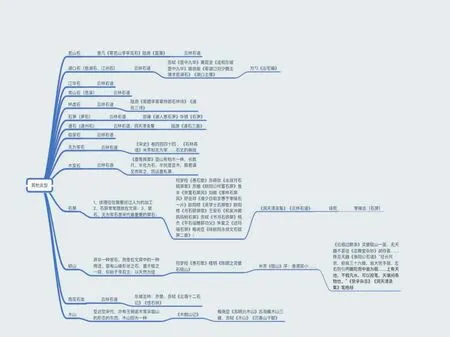

譬如思維導圖或者家譜樹這一類的軟件。

它不但更直觀,而且是以字符的形式存在的。只要存儲在任何一個可以多平臺操作的電子筆記本中,你就可以在任何時候、任何地點通過手機、電腦……輕松檢索并隨時增補。

我個人覺得,將它形成一個電子文本還是非常必要的。人類已經從單純的生物時代進入了半機器人時代。這意味著你可以也應當使用科技來延展自己的生理屬性,突破千百萬年來一個單純的靈長類生物所能夠達到的能力極限,做前人難以實現的事,在賞石史上記下這個時代的特殊印記。

(九)

以上講了幫助你提高記憶的兩個方法。

一是厘清信息源,保證你所接受到的知識是準確可靠的。這樣大大就減輕了記憶的負擔。

一是編織信息網,讓信息形成邏輯網,這樣就不容易斷片兒。

但還有一個重要的方法——主動性的輸出。

在警察審訊的環節中,經常要一個人在陳述他所做的事情后,再按時間線索倒敘一遍。真實發生過的事情,無論是正著講,還是倒著講,當事人都能夠講得清楚。但如果這件事情本身是編造的,大腦就會卡殼,難以繼續。

因為已經被掌握的東西是有這樣特點的:就是無論你正話說,反話說,用故事來說,舉數據案例來說,你都能夠將這個事情解釋得清清楚楚,也經得起任何人的盤查質疑。

而一旦你無法用自己的語言講清楚的時候,其實就說明你根本沒有理解他,更不可能是真的記住了它。

所以不僅記憶能幫助表達,表達的工作也會倒逼著你,搞定記憶!

作為普通石友,我們不可能都有機會來正兒八經地寫作,但是我們完全可以用講故事的形式跟孩子們說,跟老朋友們說。

你可以抱著講100次才能徹底記住的心情努力。不過據我觀察,再遲鈍的人,一般講到五六次的時候,事情就已經牢牢刻在心底,再也難以忘記了。