音樂藝術與裝置藝術相結合的產物

——裝置音樂

胡怡凡

(南京師范大學,江蘇 南京 210023)

裝置音樂是音樂藝術與裝置藝術相結合而產生的,裝置音樂又與通常的非數字性音樂有所不同,它是建立在數字音樂發展基礎并結合裝置藝術而產生的。裝置音樂除了具備音樂藝術的“時間性”、“非語義性”等特性外,隨著電子音樂技術的運用,再結合裝置藝術,還具有了“描述性”的可能性。

以斯托克豪森的《青年之歌》為先河,裝置音樂在“空間性”、“可回溯的時間性”,與其它藝術相結合的“綜合性”上,展現著自身的藝術魅力。

一、裝置音樂中的空間性特點

德國作曲家與理論家赫伯特·艾默爾特和卡爾海因茲·斯托克豪森于1951年在科隆的西德意志廣播電視臺建立了全球第一間電子音樂實驗室,到目前為止,電子音樂從出現到現在的不斷創新經歷了不同凡響的半個多世紀。隨著音樂科技的發展,一些新聲音、新音響等形態就成為電子音樂發展的至關重要的因素。

在這些因素中,空間,是作為聲音構成的一個主要因素,當一些豐富、有時代感的作品不斷問世以來,作曲家們已經不滿足于一種傳統的音響模式。在一些非傳統的現代作品中,拓展了空間思維的整體框架,將更為豐富的音響空間素材加入其中,強化和突出了電子音樂的思維空間性。

空間這個詞的用途很廣泛,不談我們所說的音樂范疇的空間,它一開始只是個科學名詞和科學現象,空間是與時間相對的物質客觀存在的一種形式,在這里面,物體與物體間的位置差異度量稱為“空間”,位置的變化則由時間來決定。空間是由長寬高等因素所決定的,通常指時間空間、數字空間、物理空間等等這些都屬于空間的范疇,再形象點說,空間由線組成,線又組成不同式樣,線內即是空間。

帶入到音樂里面,比如我們說音色空間,音色的變化由很多因素決定,比如音高、音區等等,如果說有很大的音色空間,則可以理解為音色的變化豐富,音色間的差異大,包容性大等等。

(一)靜態的聲音空間

樂律是一切音樂的根源,節奏是音樂的性格,人們所能最直接感受到的就是音區,調式是音樂中各音級間所形成的一系列關系的組織形態,在音樂思維中,起到基礎性的作用,而和聲是經過調式的發展而發展的,最后又回歸于節奏,節奏是音樂創作的支基礎,而前面所提到的調式又和節奏緊密相連。這些因素一環扣一環,層層緊密聯系在一起,或橫向發展,或縱向延伸,或結合在一起,它們構成了全部音樂形式。

靜態的空間,我們可以先想一下空間中的幾何學。沒有坐標的,我們稱它是零維空間;有一條線、一個平面、一個坐標軸的是一維空間;有一個面、兩個坐標軸的是二維空間;而有兩個面、三個坐標軸的是三維空間。電子音樂的空間思維,是在一維空間的基礎上發展而成的多維空間。是一種“包圍式”的靜態音響空間布局,這些布局已成為目前使用較多的電子音樂音響空間布局[1]。大多數的電子音樂作品,都會在空間布局思維的影響下,事先設定好并利用音響空間,發揮其空間特殊性,展現其獨有的魅力。

(二)動態的聲音空間

通俗點說,動態的聲音空間追求不同的音響空間效果,聲音所追求的是不同的聲音運動思維,不同的聲音形成不同的效果,前面所提到的有兩個面、三個坐標軸的三維空間屬于基礎動態空間,也就是我平常所說的3D空間。

比爾·維奧拉(Bill Viola)曾有過這樣一段關于哥特式大教堂的論述:當人們走進這一座哥特式的圣地時,即刻就會發現這個空間是由聲音所支配的。不單單是簡單的回聲,而是所有的聲音,不論是近的、遠的、響亮的、從遙遠的地方傳來的……沙特爾大教堂以及其他的類似教堂建筑因此被形容為“凝固在石頭中的音樂”……

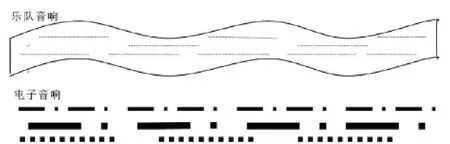

下面的這幅圖,比較直觀的說明了傳統樂隊音響與數字音樂音響的差別比較。

二、裝置音樂中的綜合性特點

裝置音樂是音樂藝術與裝置藝術的結合,離開了裝置,則裝置音樂也就不復存在了。在音樂藝術與裝置藝術的結合中,常常會以靜態的繪畫、動態的視覺影視效果、雕塑、以及其他不同裝置藝術而綜合呈現。

“聽繪畫,看聲音”。這或許對二十世紀前的藝術形式來說是不可能或者根本就是無稽之談,但是,隨著科學技術的發展,科技的不斷創新,音樂朝著音樂科技的方向不斷前進,這種藝術形式會被越來越廣發的熟知和應用。聲音與時間,記憶相關。視覺藝術的發展已經帶動“觀看”這個概念詞在最大范圍內進行探索,無論是在理性或者實踐方面。

自從馬塞爾·杜尚把現成品藝術引入裝置藝術中以來,幾乎成為了當代藝術的主流樣式之一,美國藝術批評家安東尼·強桑對后現代藝術時期裝置藝術如此引人注目是這樣解讀的:“‘裝置’意象,就連創作它的藝術家也無法完全把握,因此,‘讀者’能自由地根據自己的理解,進行解讀。裝置藝術家們創造了一個另外世界,它是一個自我的宇宙,即陌生,又似曾相識。觀眾不得不自己尋找走出這微縮的宇宙的途徑。裝置所創造的新奇的環境,引發觀眾的記憶,產生以記憶形式出現的經驗,觀眾借助于自己的理解,又進一步強化這種經驗…”[2],每一類音樂都有其藝術表現形式,從這個層面來說,裝置音樂的分類是對其他傳統藝術分類的挑戰和對藝術形式的創新,美學家們曾通過各種分法來將藝術進行分類,人們也從不同的角度和看法對這個復雜的藝術門類進行解釋,比如從單純的空間藝術到時間性藝術;從再現藝術到非在再現藝術等等,而這些解釋再加上裝置的出現使這一現象更加復雜化。

以音樂為載體的裝置,加上美術的視覺效果,可以使繪畫在音樂中得到展現,使音樂在繪畫中完成新的詮釋。2015年5月,繪畫與裝置音樂相結合的裝置藝術《印象·莫奈:時光印記藝術展》來到了杭州,整個展覽用光影詮釋了莫奈眼中的印象世界,用光影還原了莫奈傳奇的一生。印象·莫奈展的全部展覽廳運用到了高科技手段,分別向人們展示了人類美術史上的華麗巨作,以其獨特的互動模式,用新的角度完成了傳統的美術史學的觀念,帶給觀眾最直接的視覺體驗,以及更為震撼的感情歷程,這不僅是一場經典美術大師的欣賞,更是一場音樂與美術,裝置與視覺藝術相結合的完美體驗。此次藝術展覽選擇了多媒體感應的方式,以繪畫大師的不同人生階段的成長與經歷為視角講述藝術,展區內的八大主題,包括5個莫奈生平主題展區和3個特別主題展區。整個展覽用幾近模糊的輪廓,試圖表現出色彩的朦朧感和不易分辨的色調的變化,更多的是利用多重搭建的布展方式,將印象派作品的特點放大,讓每一幅畫作本身所具有的細膩筆觸都能通過裝有高科技技術的大屏得到最完美的呈現。

三、結語

裝置音樂與其它因素結合的例子還有很多,時代在前進,科技在發展,數字媒體藝術也在朝著更高的層面發展。人們的生活或許也會融入進裝置音樂,歷史的舞臺上也將會越來越多的出現裝置音樂的足跡,從近幾年國內外的展覽中我們都可以看到,任何一種聲音裝置作品,都不是某一類或者單一的專業知識所能解決的,從近現代作品中可以看出,對于創作者而言,它的創作手段可以多種多樣,亦可以與多種元素相結合,創作出無限可能的作品;對人們而言,因為有這些無線可能的作品的出現,激發起他們內心的好奇和暢想,它甚至是跨學科的藝術探索。

隨著時代的進步與發展,裝置藝術與音樂藝術相結合的藝術形式將會以越來越多的形態呈現在公眾的視野之中。而伴隨著這種藝術形式出現的裝置音樂,也將從一個附庸的狀態,在音樂科技的飛速發展中走到人們的面前。

裝置音樂從藝術發展的角度來看,是一種新的藝術形態;從藝術科技的發展角度來看,裝置音樂是藝術與科技相融合的產物,見證了科技與音樂藝術的不斷發展與成熟。

瓦雷茲就曾說過:“音樂家應該和機械、電子科技家們攜起手來。共同探討新的音樂表現手段。”在中國,裝置音樂也同樣有廣闊的發展前景,聲音創作可以與各個領域的多個學科結合起來,將會是科技與藝術的新的發展領域,也將會是未來藝術家、作曲家們探索的新目標和新方向。