地鐵高架段長期沉降監測及變形研究分析

元 萌

(上海勘察設計研究院(集團)有限公司,上海 200438)

0 引言

城市軌道交通分為地下段、地面段和高架段。軌道交通在工程地質條件、人類工程活動和地面沉降等諸多因素的共同作用下,其隧道和高架等結構易產生不均勻沉降,進而影響著結構安全和列車運行狀態[1,2]。為及時掌握軌道交通的隧道和高架結構變形情況,分析其形變成因,評估其結構使用狀況,為后期結構維修提供依據,需對軌道交通進行全線長期監測,并針對變形較明顯的區域提高監測頻率[3,4]。

對于城市地鐵高架橋,為更全面的掌握橋梁的健康狀態,需要對梁面道床、橋墩分別進行沉降監測。以某地鐵高架段為例,對城市地鐵高架橋的監測方法、特點難點及解決辦法進行闡述,并對變形較大的連續梁區域進行沉降監測數據分析,可為類似工程的沉降監測提供參考。

1 工程概況

該地鐵線路全長約6 km,均為高架區間。全線共包括3個區間、4個車站,自東向西分別為:甲站—乙站—丙站—丁站。最大站間距3.3 km,最小站間距1.1 km,平均站間距1.9 km。在丁站以西設置了約360 m的接駁折返線,車站采用“建橋合一”的結構形式,箱形梁作為軌道梁。線路跨越多條道路、河流,并在乙站—丙站區間,相繼橫跨A高速和B高速。

區間高架橋上部結構主要采用25 m,30 m標準跨徑預應力混凝土簡支箱梁,跨越道路或河流的橋梁采用預應力混凝土連續梁與鋼混疊合簡支梁結構。其中,跨越高速公路的2座大橋采用三跨預應力混凝土連續梁橋進行一跨跨越。高架橋梁下部結構主要采用φ600 PHC樁或φ800鉆孔灌注樁。高架線正線采用60 kg/m鋼軌的無縫線路,車場線采用50 kg/m鋼軌。道床為WJ-2型有螺栓彈性分開式扣件與混凝土短枕式縱向承軌臺整體道床。

線路通車運營后,為了全面掌握沉降變形情況,自2013年8月至2018年年底,對全線進行為期5年的長期沉降監測,各年度的監測頻率為1次/半年或1次/季度(見表1)。迄今為止,已完成16次監測工作,并對跨線連續梁等重點區段進行多次加密監測;全面的涵蓋了線路自運營至今的結構健康數據。

表1 跨線連續梁測量時間統計表

2 實施方案及創新點

2.1 測點布設

1)道床沉降點。

高架簡支梁的每跨橋梁均分上、下行線等距設5個沉降點:兩端各布設一點,跨中和1/4處各布設1點;高架連續梁在每跨梁上、下行線兩端及跨中各設一點外,其余范圍按5 m一個設置沉降點;車站段在每跨梁的上、下行線等距布設3個沉降點:兩端及中間各布設一點。

2)立柱沉降點。

高架單立柱每柱設2個沉降點,分別沿線路外側布設于立柱兩側;高架雙立柱在兩立柱內側對稱位置處分別設置1個沉降點。

2.2 測量方法

現場測量按照二等水準要求進行。沿線路分別在道床和地面設兩條平行的二等水準線路。在地面每隔約15根立柱則在相應立柱上設一個地面水準結點,車站正下方地面水準結點與臨近車站的深式水準點或城市水準點聯測;各車站站廳設一個水準結點,道床水準線路附合至站廳水準結點;每座車站站廳水準結點與地面水準結點進行上下聯系測量,由此構成空間上的水準環[5],見圖1。

在道床水準線路測量的同時對道床沉降監測點采用中視法進行測量。立柱測量首先進行水準線路測量,隨后用中視法分段測量立柱沉降監測點,每一測段均附合于相鄰的兩個立柱水準結點。

外業測量使用Leica DNA03/LS10電子水準儀進行,歷次測量前,對儀器i角進行檢測,根據多年測量經驗,在i角不大于4″時可使用,否則應校準。歷次外業測量應遵守:固定儀器、人員、線路、測站的“四固定”原則[5]。

2.3 測量創新點

1)車站上下聯測的溫度修正。

該項目監測的時間段,經歷盛夏和隆冬,在一年中兩個極端氣象條件下,混凝土結構的熱脹冷縮變形比較明顯:混凝土熱膨脹系數為0.000 01 ℃-1,即每升溫1 ℃,每米混凝土膨脹0.01 mm。一般來說,盛夏和隆冬的平均溫差為30 ℃,對于10 m高的高架立柱,溫度變化引起的變形達到了3 mm,這對高架結構監測來說,是無法忽視的。為此,本項目在監測過程中,加入了溫度改正,對由于溫度變形所導致的結構變形進行了修正,避免了由于正常的溫度變形所帶來的“假性”沉降變化。

2)大跨度連續梁的測量精度控制方法。

線路中跨A高速和跨B高速的兩處橋梁均為三跨連續梁。其中,跨B高速連續梁,全長280 m,由三跨組成(75 m+130 m+75 m),該梁斜跨B高速公路,道床與地面高差超過20 m,是一座跨度大,高度高的地鐵連續梁結構。在對三跨連續梁測量時,由于受到橋梁下方高速往來車輛的震動影響,儀器鏡頭會出現視線跳動的情況。因此,對測量精度控制提出了較高的要求。在實施中,合理選取線路節點,縮短測站視距,采用多臺儀器同時測量,在盡可能短的時間段內完成作業等方法,解決了大跨度連續梁的測量精度控制問題。

3)重點關注連續梁區域,與溫度結合進行變形分析。

在前期測量成果顯示:2處大跨連續梁跨中下沉明顯,且下沉的趨勢與溫度變化有一定的相關性。在后續測量及數據分析中,嚴格記錄測量時的溫度,并在保證歷次監測數據精度滿足要求的前提下,結合大跨連續梁自身的結構特性,著重分析了以下幾個方面:

a.自運營起,連續梁下撓的發展趨勢和規律;b.歷次變形與溫度的相關性;c.中跨下撓、邊跨上拱及下方橋墩的沉降之間的差異,是否會對橋梁結構整體造成損傷等。

3 測量結果分析

3.1 全線沉降變形分析

以2013年8月測量值為初值,2018年下半年全線累計沉降曲線圖如圖2所示。

測量結果顯示:

1)線路部分區段出現立柱、道床的不均勻沉降或整體下沉,累計沉降量集中在-10 mm~-15 mm左右。這是由于自線路開通以來,位于地鐵安全保護區內的建(構)筑物距離線路較近且施工密集,其進行的打樁、開挖、工程降水等一系列工程活動,對地鐵結構的變形有明顯影響。隨著保護區內施工的結束,對應區段高架橋的沉降變形趨于穩定。

2)位于乙站—丙站區間的兩處跨線連續梁受混凝土徐變、溫度、自身結構及行車等因素影響,產生的變形較為明顯,因此在特定時期,對連續梁進行了一定頻率的加密監測。經統計分析發現:兩處跨線連續梁橋在沉降趨勢、撓度發展、變形受溫度影響等方面均有很強的相似性,由于篇幅限制,僅對變形最為明顯的跨B高速連續梁監測數據進行分析。

3.2 跨B高速連續梁橋沉降分析

橫跨B高速的連續梁全長280 m(75 m+130 m+75 m),采用三跨預應力混凝土連續梁橋進行一跨跨越。

1)立柱。

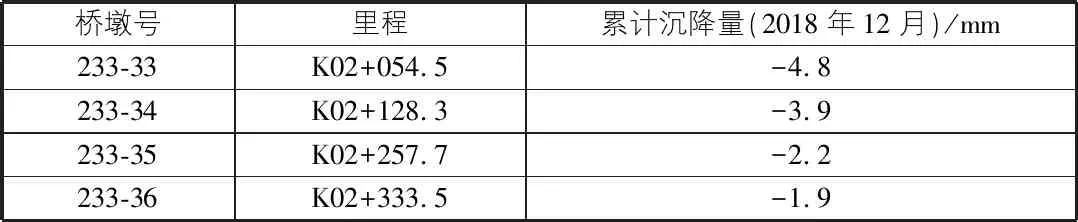

跨B高速連續梁的橋墩對應里程及2018年12月累計沉降量(以2013年8月測量值為初始值)見表2。

表2 跨B高速連續梁橋墩里程統計表

由表2中可知,橋墩自運營起5年內累計下沉量小于5 mm,沉降處于較穩定的狀態。

2)道床。

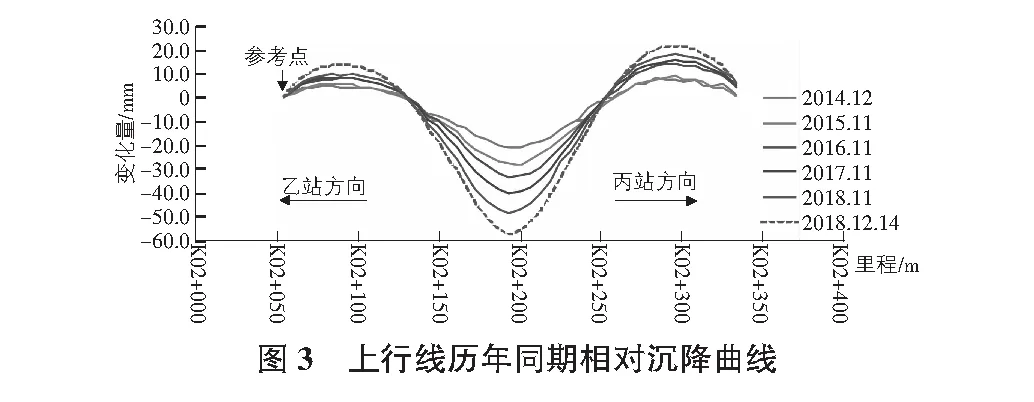

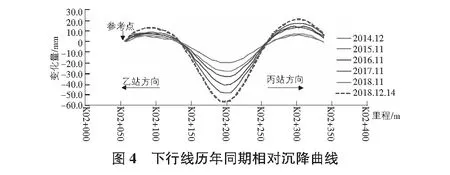

若將連續梁靠近乙站一端、位于立柱上方的道床沉降點作為參考點,歷年第四季度連續梁上其他沉降點相對一側梁端參考點的累計變化量曲線如圖3,圖4所示。

由圖3,圖4可知,連續梁累計沉降變形曲線呈明顯“海鷗形”。

a.中跨跨中相對兩端呈現下沉趨勢,且下沉量逐年增大。截至2018年12月,上、下行線跨中點相對于乙站一側梁端的沉降量分別為-57.1 mm,-56.7 mm。

b.兩側邊跨呈上拱狀態,尤其是近丙站一側邊跨,截至2018年12月,上、下行線相對參考點的最大上抬量分別為+21.5 mm,+20.6 mm。

c.連續梁上最大下沉點和最大上抬點之間的相對沉降量持續增大,無穩定跡象,并在2018年11月~12月呈現加劇狀態。

以上行線為例,繪制2018年下半年歷次相對沉降量曲線,并對測量時溫度進行統計,見圖5。

表3 2018年下半年測量時溫度統計

由圖5,表3可以看出:2018年下半年,沉降變化主要發生在9月~11月、11月~12月。以上兩個時間段內,溫度均發生下降,同時中跨跨中下沉、邊跨跨中上拱的趨勢發展較明顯。12月14日~12月19日之間,溫度發生上升,中跨隨之發生上抬,邊跨下沉,相對沉降有一定減小。由此可見,跨B高速連續梁的沉降變形與溫度有一定相關性。

3)跨中沉降與溫度相關性分析。

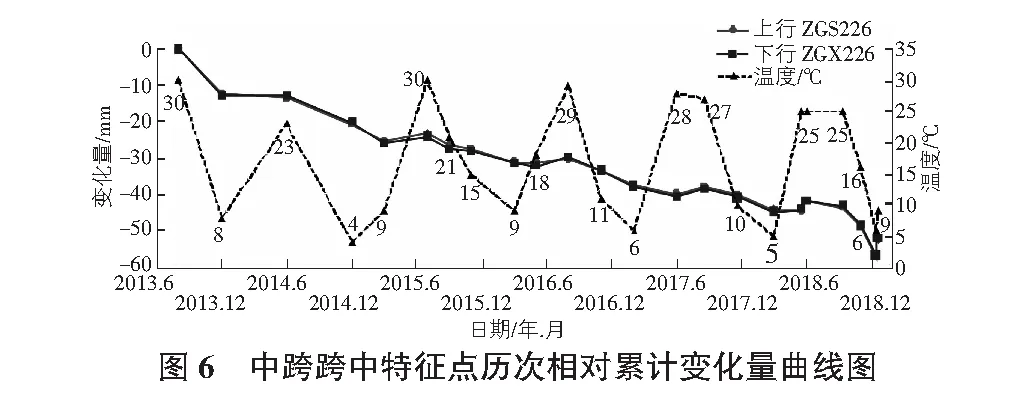

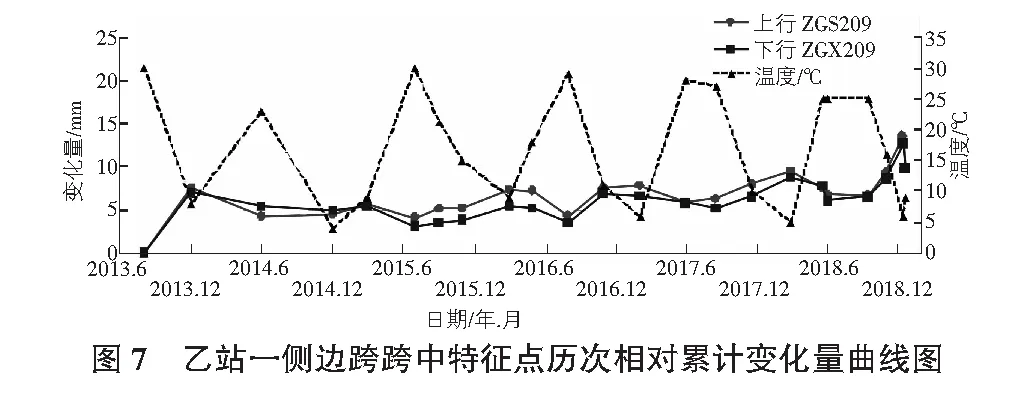

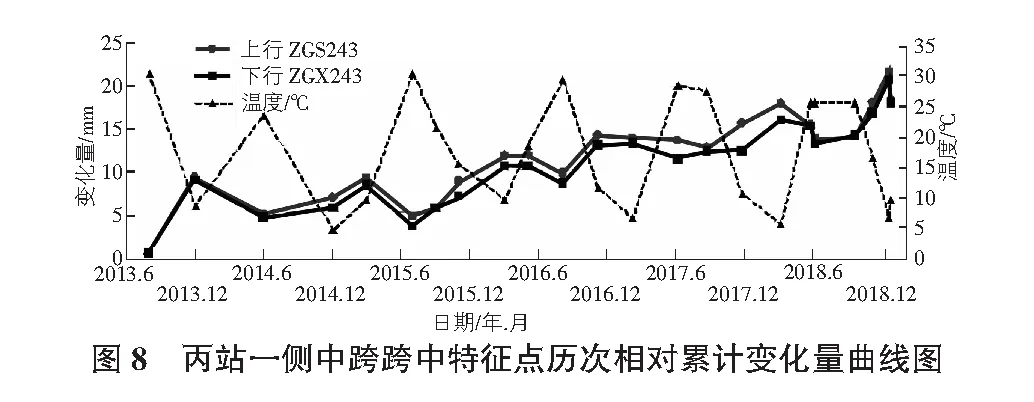

以乙站一側梁端沉降點為參考點,跨中點歷次相對累計變化量與測量時溫度的匹配曲線圖見圖6~圖8。

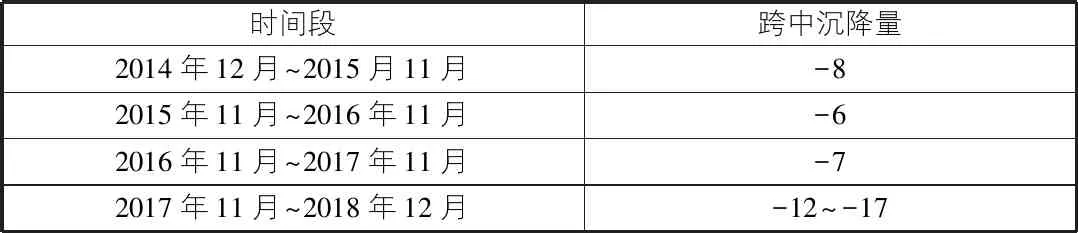

由圖6可知:測量溫度較上次升高時,中跨跨中發生小幅度的上抬或保持不變;溫度較上次下降時,中跨跨中則發生較明顯的下沉。中跨跨中的變形與溫度變化有一定的相關性,但從歷時來看,中跨跨中僅在溫度明顯升高時,有小幅度上抬,整體上仍處于持續下沉的狀態,且2018年下半年下沉的速率較往年有所增加,詳見表4。

表4 歷年跨中沉降量統計表 mm

由圖7,圖8可知:測量溫度較上次升高時,邊跨跨中發生小幅度的下沉或保持不變;溫度較上次下降時,邊跨跨中則發生上抬。邊跨跨中的變形也與溫度變化有一定的相關性,但從歷時來看,邊跨跨中在整體上仍處于持續上拱的狀態。尤其是靠近丙站一側邊跨,上拱較為明顯,近半年上拱速率有所增大。

4 結語

1)全線沉降變形明顯的區域為兩處跨線連續梁。其中,跨B高速連續梁區段,中跨跨中持續下沉,邊跨跨中上拱。截至2018年度,中跨和邊跨跨中最大相對沉降已達到70 mm;中跨跨中最大累計沉降量為-59.3 mm,跨中撓度為-54.9 mm。跨B高速連續梁變形量已臨近加固預警值。

2)為保證連續梁結構安全,需對兩座橋梁的結構裂縫、自振頻率和支座滑動等情況進行全面檢查檢測,并對其進行頻率為2次/月的加密監測。

3)該項目通過上下聯測溫度修正法、大跨度連續梁測量精度控制法,保證了測量數據準確性。

4)將連續梁變形與溫度變化結合起來進行分析,發現線路中兩處連續梁的變形對溫度變化較為敏感。

5)為地鐵高架段長期變形監測及地鐵大跨度連續橋梁的監測及變形研究提供參考。