“夨伯作旅彝”甗探析

撰文/周 舟 鄭媛媛 秦欣欣

新鄉市博物館館藏的“夨伯作旅彝”甗,從器形、紋飾及銘文判斷應為西周早期夨國之器。夨國地處陜西省寶雞市,但在河南浚縣的辛村墓地中也發現一件“夨伯”戟,因而推斷新鄉市博物館館藏“夨伯作旅彝”甗極有可能出自浚縣辛村墓地。“夨伯作旅彝”甗銘文中的“旅彝”二字進一步說明此甗的作用,也反映出商周青銅器的功能轉化和社會生產力的發展。

“夨伯作旅彝”甗略述

“夨伯作旅彝”甗由原平原省博物館交撥新鄉市博物館收藏,現為國家二級文物(如圖一)。此甗高40厘米,口徑25.8厘米,甑高23.5厘米,鬲高16.5厘米,總共5.98公斤。此器侈口,兩立耳微微外傾,甑中腹,下部如鬲,柱形足。立耳飾三道凹弦紋,頸飾三組云紋,鬲腹飾三大浮雕式饕餮紋,其牛角式紋飾最為醒目。甑與鬲中間有一心形銅箅,銅箅有通蒸汽的十字孔,并有兩環,一環用于提放銅箅,另一環鏈接甗壁,相應壁外凸起一半球型乳釘,甗內壁一周鑄有托銅箅的尖齒。甗內壁口沿下鑄有“夨伯作旅彝”五字銘文,此銘文豎成列,書寫氣勢較為豪放,筆畫厚重,筆畫中間粗肥,首尾出尖(如圖二)。此甗通體布滿土銹,襠與足部皆有煙炱,有過火痕跡,說明此甗是實用器。

根據朱鳳瀚在《中國青銅器綜論》中對青銅甗器形、紋飾的分型定類,可以把此甗歸為聯體甗B型V式(甑中腹,兩立耳微侈,鬲淺袋足,高空心蹄形足跟),應屬于西周早期。此甗的鬲腹紋飾屬饕餮紋有首無身之簡省類的A型(首部眉、目、口、鼻相聯接),其中雙角呈粗大牛角狀的應屬西周早期。此甗頸飾云紋屬云紋C型(單元間用橫豎線條相互攀聯,獨立組成紋飾帶,或與目紋組成目云紋),屬于商代中期到西周早期。再根據銘文記載,此甗應為夨伯自作之器。因此,從形制、紋飾和銘文,我們可以斷定此甗為西周早期的夨國器物。

“夨伯作旅彝”甗出處分析

夨國是一個不見史籍記載的古老的小國,在任何史料上都找不到它的蹤跡,對于夨國的研究只能根據流傳至今的文物。西周的禮器、兵器和車馬器上的銘文往往鑄以國名,這對于判定器物的歸屬具有重要意義。青銅器上鑄有“夨”,這無疑說明此物是夨國之器。最早出現在世人面前的夨國器物應是“散氏”盤,也稱“夨人”盤,相傳乾隆初年出土于陜西鳳翔府,腹內底銘357字,系一篇土地轉讓契約,記夨、散兩國土地糾紛的裁決結果并舉行盟誓。1917年,陜西鳳翔又出土一件西周早期的銅尊,器蓋同銘“夨王乍寶彝”。

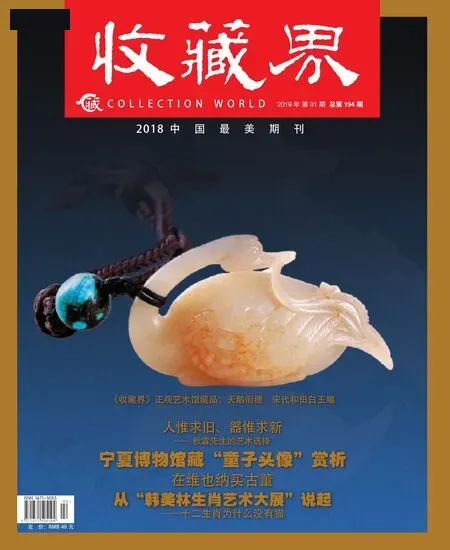

① “夨伯作旅彝”甗

② “夨伯作旅彝”甗局部

1934年至1937年,在陜西省寶雞縣(今寶雞市陳倉區)賈村斗雞臺進行了三次科學的考古發掘,共挖掘出西周小型墓葬四十五座,在斗雞臺墓地B3出土“夨”字當盧二件。自二十世紀七八十年代以來,考古工作者對寶雞境內渭水、汧水流域進行大量的發掘和試探工作,又發現許多夨國的遺物。1969年,在寶雞縣賈村公社上官村出土一件簋蓋,上有銘文“夨王作奠姜尊簋”。1974年,寶雞縣賈村公社靈隴村西周墓地M1中,出土一銅泡(M1:2),背面刻有銘文“夨”字。1974年,在隴縣南坡墓地M6中出土戈一件(M6:5),內有銘文“夨中(仲)”。同一墓地中M2中出土三件當盧(M2:11、M2:12、M2:13),三件當盧背后皆刻有“夨”字。1981年,在寶雞市金臺區紙坊頭出土兩件鬲(M1:11、M:12),刻有銘文“夨伯作旅鼎”五字。以上文物都是經過科學的考古挖掘并有十分準確的出土地點,這些足以證明夨國的存在和它的地理位置。傳世的文物也皆出土于陜西鳳翔府,清代的鳳翔府就包括今天的寶雞地區。因此,盧連成先生分析,夨國比較確切的地望應在今寶雞市隴縣、千陽、陳倉區賈村一帶,汧水是流經古夨國境內最主要的一條河流。

根據“夨伯作旅彝”的銘文,我們知道此甗是夨伯自作之器,夨伯又是何人。

金岳在《北方民族方國歷史研究》一書中對此進行了分析,夨人在殷商時期活動于卜(今河南濮陽),后西遷至關中西部。這些夨人西遷以后支庶繁多,其后有伯、仲、叔三支,夨伯一支較為強大。在傳世的青銅器中皆有“夨伯”“夨仲”“夨叔”的相關銘文對此觀點進行佐證。新鄉市博物館館藏“夨伯作旅彝”甗和寶雞青銅器博物院館藏的“夨伯作旅鼎”鬲是“夨伯”代表器物,“夨伯”的青銅器出土地多位于寶雞市陳倉區賈村的汧水下游地區。“夨仲”青銅器有寶雞隴縣南坡墓地M6中的“夨中(仲)”戈,位于汧水上游地區。1984年,岐山縣青化鄉丁童村出土的“夨叔作旅簋”簋,這也說明“夨叔”的范圍更靠東方。跟據“夨伯”之器與“夨王”之器且出土于寶雞賈村地區,我們可以斷定夨王即是夨伯一支。盧連成進一步對夨伯與夨王進行分期,夨伯應是文王晚年、武王、成王時期,夨王應是康王、昭王、穆王時期。

“夨伯作旅彝”甗的出處已經十分明確,又有一個問題擺在眼前,一件西周早期位于陜西的夨國器物,為何出現在地處中原的新鄉地區。為了回答這個問題,筆者查閱大量文獻進行研究,在浚縣辛村墓地發現一些證據。辛村衛國墓地是1932年至1933年間由前中央研究院史語所聯合地方組成河南古跡研究會發掘的,前后共發掘四次。浚縣辛村墓地正是在衛國境內,所以這一墓地屬于衛國是毫無疑問的。在這四次考古挖掘中,除了出土大量衛國的青銅器以外,還發現了夨國的青銅器。在墓葬M8中,出土一件戟(M8:52),內末銘二字曰“伯夨”。因此,筆者推斷“夨伯作旅彝”甗很有可能也出自于浚縣辛村墓地。同時,在墓葬M29中,出土一件青銅甗(M29:1),該甗腹壁飾弦紋,三足飾饕餮紋,銘三字在腹內,曰“(白)伯作彝”。腰內橫生三齒,架一心形銅箅。箅一端有小鈕,一端有銅鉤聯甗。此甗雖未刻“夨”字銘文,但器形和銘文也與“夨伯作旅彝”甗十分相似。辛村地勢,北而微高,坡水分東西兩股繞村側流入淇河。因鑿崖或坡水沖刷,常有墓中古物露出。1931年春,此地又有大批古物出土。由于辛村墓地在考古挖掘之前就有大量文物流失,“夨伯作旅彝”甗很有可能在挖掘辛村墓地之前就已出土,但下落不明。新鄉市博物館前身是平原省博物館,在平原省時期,平原省博物館在豫北收集、征調大量文物,“夨伯作旅彝”甗可能因此藏于新鄉市博物館。

如果以上推測屬實,又一個新的問題出現了,就是為何“夨伯作旅彝”甗會出現在衛國的墓地中。由于沒有考古和史學資料,筆者對此問題進一步進行推測。根據《史記》記載,“武王既崩,成王少。周公旦代成王治,當國。管叔、蔡叔疑周公,乃與武庚祿父作亂,欲攻成周。周公旦以成王命興師伐殷,殺武庚祿父、管叔,放蔡叔,以武庚殷馀民封康叔為衛君,居河、淇間故商墟”。這段史料清晰的講述衛國成立的歷史,“夨伯作旅彝”甗很有可能就是跟周朝平定叛亂的軍隊來到衛地。夨伯是否來過衛地不得而知,但夨伯的存在時期應是文王晚年、武王、成王時期,這與衛國成立的時間在邏輯上是說的通的,這是筆者的推測之一。在浚縣辛村墓葬M60中還出土一銅尊(M60:5),腹地有銘文,曰“隹公原于宗周,陸從公亥”。經郭寶鈞考證,此公當系衛康叔的后裔,該銅尊應屬衛公的家臣陸,陸曾從衛公到過宗周。宗周是指周王都所在的豐京和鎬京地區,衛公及家臣此去宗周是否去過夨國,不得而知,但衛公一行在宗周獲得“夨伯作旅彝”甗并將其帶回衛地,這也是一種可能,這是筆者的推測之二。以上推斷皆是在一定的考古與歷史研究的基礎上大膽推測的,歷史的真相還需要新的考古研究成果來證明。

“夨伯作旅彝”甗中的“旅彝”問題

在商周青銅器中“旅彝”二字經常出現,旅彝究竟表示什么用途,這在銅器研究中一直爭議不斷。黃盛璋先生根據“旅”字的釋義和“行彝”的研究對“旅彝”提出許多觀點。黃盛璋先生認為,“旅彝”為可移動之器,用途不限一種,地方不限一地,陳設不專一處。因此,我們可以認為“夨伯作旅彝”甗是具有實用功能的,在甗的襠與足部皆有煙炱,從另一方面也對此進行證明。商周時期銅礦采煉不易,古人又敬鬼神,最初的銅器,多只限于祭器,因而祭器為最貴。祭器與國家同重,陳于宗廟,不作它用。隨著生產力的提高,技術的改進,銅的出產漸多,因而銅器的用途也隨之擴展。銅器生產漸多,逐漸打破祭器獨占銅器的局面,銅器不限于祭器。祭器本身用途也開始分化,除少數陳列于宗廟的的重器不做其他用途以外,有不少祭器祭祀后也可以移作他用。春秋戰國之際,行器逐漸增多,行器多用于征行,器內銘文多有“征”“行”二字。雖然行器與“旅彝”功能相近,但由于“旅彝”是從祭器分化而出的,行器的功能更為具體。“旅彝”在春秋早期仍兼有祭器的功能,愈往后則祭祀的功能進一步減少,而移用與它用的作用逐漸增多。“當行器逐漸取代旅彝時,‘旅彝’以移用、外用為經常。所以行器等代替‘旅彝’,著重在行,所以不再用‘旅彝’的名稱”。